|

|

《岸上漁歌》是一套香港漁歌紀錄片。攝影:劉偉業 |

|

|

《岸上漁歌》是一套香港漁歌紀錄片。攝影:劉偉業 |

漁船在海上載沉載浮,老漁民在岸上嘆唱著古老漁歌:「大船拋住沱濘頭誒,舢舨送郎賴氏州呀,咪俾東風吹窒你妹娘裙尾呀,細魚投胎潡肚白呀,燈盞無油誒是黑岩...」獨立電影導演馬智恆花了四年時間拍攝及製作記錄片《岸上漁歌》,細細紀錄香港老漁民的故事,而他們每一位同時是「碩果僅存」的漁歌歌者。

製作團隊期望能夠通過文字、聲音、錄像保存即將失傳的漁歌,更希望以年老漁民鮮活的生活影像,喚起年青一代對生活日常中日漸消逝景物的關注。[1]

|

《岸上漁歌》預告,二零一七,九十八分鐘,粵語、蜑家語,中英字幕 |

何謂漁歌?馬智恆在接受一次傳媒訪問時解釋[2]:「漁歌就是漁民一些在海上或船上,或他們稱作『艇』上,會唱的歌曲。(漁歌)涵蓋的範圍很廣泛,包括生老病死、捕魚作業的地方、或魚的種類。會唱魚名、唱結婚和葬禮,還有一種叫鹹水歌的,用來撩女仔的,『哥呀妹呀』,對答那種。這些都是漁歌。」拍攝團隊共訪問了十三位漁民,他們嘆唱了三十多首漁歌。

項目除了拍攝了一套片長98分鐘的《岸上漁歌》紀錄片,還出版了《岸上漁歌》書刊,一書兩冊兩碟。一冊以文字記錄整個項目的緣起因由,並特寫了其中八首漁歌和其歌者的人物故事,輔以漁歌錄像紀錄DVD一隻,共有八段影片。第二冊是「漁歌歌集」,收錄了18首漁歌歌詞,輔以漁歌CD。

書中[3]講述,於《岸上漁歌》中所記錄的漁歌,有以下特色:

(1)流傳於香港部份水上社群,如塔門及大澳等地的漁民之間;

(2)以口耳相傳為多,沒有正式記錄;

(3)沒有樂器伴奏,只有人聲,唱調沒有高潮起伏;

(4)除了在一些特別的嘆唱場合外,都沒有既定的歌詞;

(5)大部分唱嘆者不懂書寫,卻能一口氣把漁歌唱好幾分鐘,甚至是兩、三個晝夜。

受訪者所唱的漁歌種類包括:

(1)嘆歌(又分「嘆生禮」及「嘆死禮」)

(2)鹹水歌

(3)魚名歌

(4)歌堂歌

(5)航海歌

(1.1)嘆生禮

“水上人婚嫁的其中一個獨特而又不可或缺的環節,就是「嘆生禮」。「嘆」是唱漁歌方法的一種,「生禮」即婚禮。「嘆生禮」是由新娘及女家的親友在出嫁時、拜堂前去嘆,所嘆的歌稱為「嘆歌」。” ———《岸上漁歌》書刊P.21

|

|

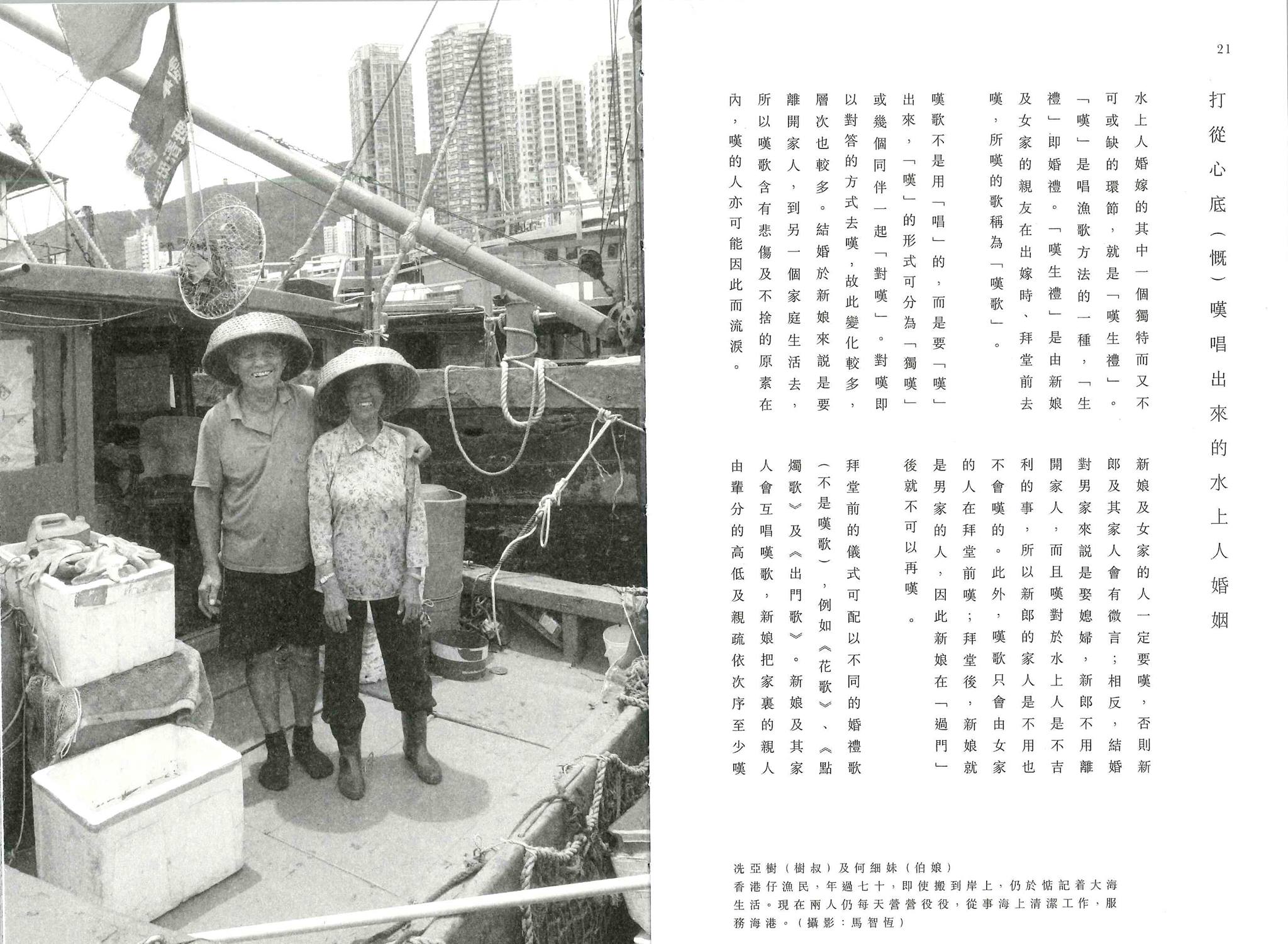

《岸上漁歌》書刊內頁,左頁是香港仔漁民洗亞樹(樹叔)及何細妹(伯娘)。何細妹是《岸上漁歌》主角之一,是一名漁歌歌者。 |

「嘆生禮」歌曲包括《嘆阿爹》、《嘆阿媽》、《嘆大兄哥》、《嘆大家嫂》等,歌詞主要表達新娘結婚時,對離開娘家的不捨、感謝親人養育之恩、及婚嫁儀式細節等。

《嘆阿媽》

嘆唱者:何細妹(香港仔),DVD第三章,片長:11”52

歌詞:

(唉)親乎(啊)我媽(啦),(唉)媽(啦)佢日子(呀)拎黎(呀),我叫媽咪使(啦)。(唉)媽啦佢推多(呀)兩(欸),兩日又當三年(唉)。

(唉)親乎(啊)我媽(啦),(唉)媽(啦)大燭買開我估同(欸),同媽又上壽(呀)。(唉)媽(啦)佢在滋油(欸),又(呀)買衣(嗰)啊紅蓮(欸)。

(唉)親乎(啊)我媽(啦),(唉)媽(啦)你媽啦養仔話有功(呀)養(欸),養女冇用(呀),(唉)媽(啦)佢養(呀)供(欸),供(呀)中(嗱)衣行人(唉)。

(唉)親乎(啊)我媽(啦),(唉)媽(啦)你大燭話買開未(欸),未有點盡(呀),(唉)媽(啦)你留返二(欸),二錢(欸)照孔又(呀)疏頭(唉)。

(唉)媽(啦)你大燭話買開未(欸),未有點盡(呀),(唉)媽(啦)你留返二(欸),二(欸)錢照孔又(呀)着衣裳(唉)。

(唉)媽(啦)你大燭話買開未(欸),未有點盡(呀),你留返二(欸),錢前照孔又行人(唉)。

(唉)親乎(啊)我媽(啦),(唉)媽(啦)你正月話結婚黎兒(欸),二月結子(唉),(唉)媽(啦)佢子時三(欸),三(唉)月結孔成人(唉)。

(唉)親乎(啊)我媽(啦),(唉)媽(啦)你四月(呀)有頭(唉),佢五月有手(唉),(唉)媽(啦)佢至遲六(欸),六(欸)月手腳生齊(唉)。

(唉)媽(啦)佢七月嗰邊係肚裏話氹咁氹轉(唉),佢至遲八月寮花現(唉),(唉)媽(啦)佢九月花公花婆來借問(啦),佢至遲十月揀時辰(唉)。

(唉)親乎(啊)我媽(啦),歲安呀歲太呀寄錢啦上城(唉),你買對壽枕(呀),(唉)媽(啦)我媽枕(欸),枕(欸)落(呀)無頭暈(欸)。

(唉)親乎(啊)我媽(啦),(唉)媽(啦)歲安呀歲泰呀寄錢啦上城(唉),你買張壽被(呀),我媽(欸)㩒過笑口微微(唉)。

(唉)親乎(啊)我媽(啦),(唉)媽(啦),歲安呀歲泰呀寄錢啦上城(唉),你買隻壽碗(呀),我媽(欸)食(欸),食(欸)飯打開心霾(唉)。

(唉)親乎(啊)我媽(啦),(唉)媽(啦)歲安呀歲泰呀寄錢啦上城(唉),你買隻壽筷(呀),我媽(欸)食(欸),食(欸)飯打開心霾(唉)。

歌詞大意:嘆唱者何細妹解釋,首段的「兩日又當三年」,意指男家到女家提親,女兒叫母親推遲大喜日子:「推多兩天當三年」;之後歌中提到嫁娶出門的儀式如「二錢照孔又疏頭」、婚嫁所需用品「大燭、紅蓮、壽枕、壽碗」等。後半歌詞提到,母親懷胎十月的過程,例如「正月結婚、二月就結子、三月結孔成人、四月有頭、五月有手、至遲六月手腳就生齊、七月在肚裏氹氹轉...九月花公花婆來借問、至遲十月揀時辰。」,目的是要安慰母親,知道她十月懷胎生下自己是好辛苦的。最後希望母親用那個壽碗、壽筷食飯,即是要開開心心。

只有女人會嘆歌 男人嘆是不吉利

水上人的嘆歌只限女家,據書中描述「新娘及女家的人一定要嘆,否則新郎及其家人會有微言;相反,結婚對男家來說是娶媳婦,新郎不用離開家人,而且嘆對於水上人是不吉利的事,所以新郎的家人是不用也不會嘆的。此外,嘆歌只會由女家的人在拜堂前嘆;拜堂後,新娘就是男家的人,因此新娘在「過門」後就不可以再嘆。」

此外,新娘及其家人會互唱嘆歌,新娘會把家裏的親人由輩分的高低及親疏依次序至少嘆一遍,這些嘆歌的歌名亦會因應嘆的對象而命名,如新娘嘆兄嫂及姊妹,嘆歌名為《嘆大兄哥》、《嘆大兄嫂》及《嘆姑妹》。由於水上人的親友眾多,通常要嘆三個晝夜。

雖然,在婚禮上,男士不會「嘆」歌,但仍然會「唱」不同的婚禮歌。馬智恆在訪問中[2]解釋:「嘆歌是女人才唱的,男人的漁民會唱《花歌》或者《點燭歌》,這些都是配合著婚姻的不同儀式去唱,例如新娘出場時、『上花上紅』儀式時,(歌曲內容)都是祝福親人或者教導新人的相處之道。」

除了紅事,白事亦會嘆歌,稱為「嘆死禮」。大澳有一位擅長嘆歌的歌者樊艷玲(玲姐),常被聘請到喪葬場合演唱嘆歌。玲姐解說,「嘆死禮」主要是為年老長輩送行,按照不同的喪葬儀式嘆不同的曲目,但每套曲目的內容都離不開庇佑子孫、福澤後代。

【表】喪葬儀式/嘆歌曲目/歌曲大意

(1)守夜/《名聲》/在中國傳統文化中,「竹瘦而壽,寧折不屈」,大概想以青竹比喻人格,歌頌先人的名聲,象徵福蔭後代。

(2)大殮出殯/《上山》/叫先人安心「居住」,勿害怕山上荒涼的孤獨生活。

(3)頭七/《鼓膽》/以鑼鼓一更、二更,來提示先人時辰已到,一路好走。

(4)頭七/《火車》/以車站作旅程,安慰先人,上陰間路有如去旅行,路在口邊,有伴同行,車上有肉有菜有雪櫃,終點站在杭州,不用記掛親人。

(5)三七之日/《纓紅》/與「英雄」同音,意指喪事辦妥 ,子孫守孝完畢,在柱上繫上紅帶,象徵白事完結,先人成為家族祖先。

嘆歌特色(不論嘆生禮或嘆死禮):

(1)可分為「獨嘆」或幾個同伴一起「對嘆」;

(2)嘆歌會重覆提着親人的稱謂(我媽啦);

(3)依照不同儀式,唱不同的嘆歌。

「鹹水歌好多都係鹹濕歌黎架!」筲箕灣長大的漁民何容蘇(原名梁好)在書中坦言。看以下兩首由塔門漁民黎連壽(黎伯)示範的鹹水歌,可見歌詞往往語帶雙關、不乏情色俚語。

《大船抛住三交碇》(鹹水歌)

嘆唱者:黎連壽(塔門),DVD第四章,片長:4"15

歌詞:

男:大船抛住三交碇1(欸~欸),上東落西名斬延平(欸呀),你妹送人(吾),(喔)乜名姓(呀)?

女:大名安到朝南,細名安到通海靚2(呀),你哥(欸呀)一手攤唔到我粒過天星3(呀) 。

男:亞妹你唱出說話黎嚇我心驚(唉欸),我行上街頭(嗚呀),打條鈎竹4鈎住你妹隻飛龍艇(欸),娶妹唔成(欸),帶妹上陀濘5(呀)。

| 1 |碇即錨,以石造。三錨分別拋在船頭和左右,上下東西都動不了。

| 2 |大名指成年時改的正名,細名在這裏應指花名或外號。

| 3 |過天星應指流星,意即:「你那裏能高攀,能把握住我呢?」。黎伯有他的演譯,此乃雙關語,過天星即「蓮菇」,雙乳之意。

| 4 |鈎竹指船上工具,用來鈎繩索或物品。長籠艇即長身木艇,風帆時代常見於海上。黎伯讀「鈎」作「鳩」,男性以「鈎」竹「鈎」住女性的船艇,意象也許有點色情。

| 5 |陀濘,相對筲箕灣而言乃港外遍遠之地,也是男子的故鄉。

《打爛雞春留白染澱》

嘆唱者:黎連壽(塔門),DVD第五章,片長:1”39

歌詞:

打爛雞春留白染澱,

妹你搖疏(慢)你兩…… 櫓6等哥搖前,

你妹開聲唔見妹面,

有食冇食俾哥睇下心就甜。

你妹沙籐櫓口,「斯神冇跳」,

你妹送你契哥開埋。

筲灣遊河你都大半夜過,

睇街頭無火艇仔收河。

| 6 | 櫓為一支長木條,末端成槳形,架在船尾。搖櫓在水下操作,連續不斷產生動力,亦可控制船隻轉向。

黎伯解釋鹹水歌是漁民們用作「打牙骹」消遣解悶所唱的漁歌,因此用詞通俗淺白,難登大雅之堂。

|

|

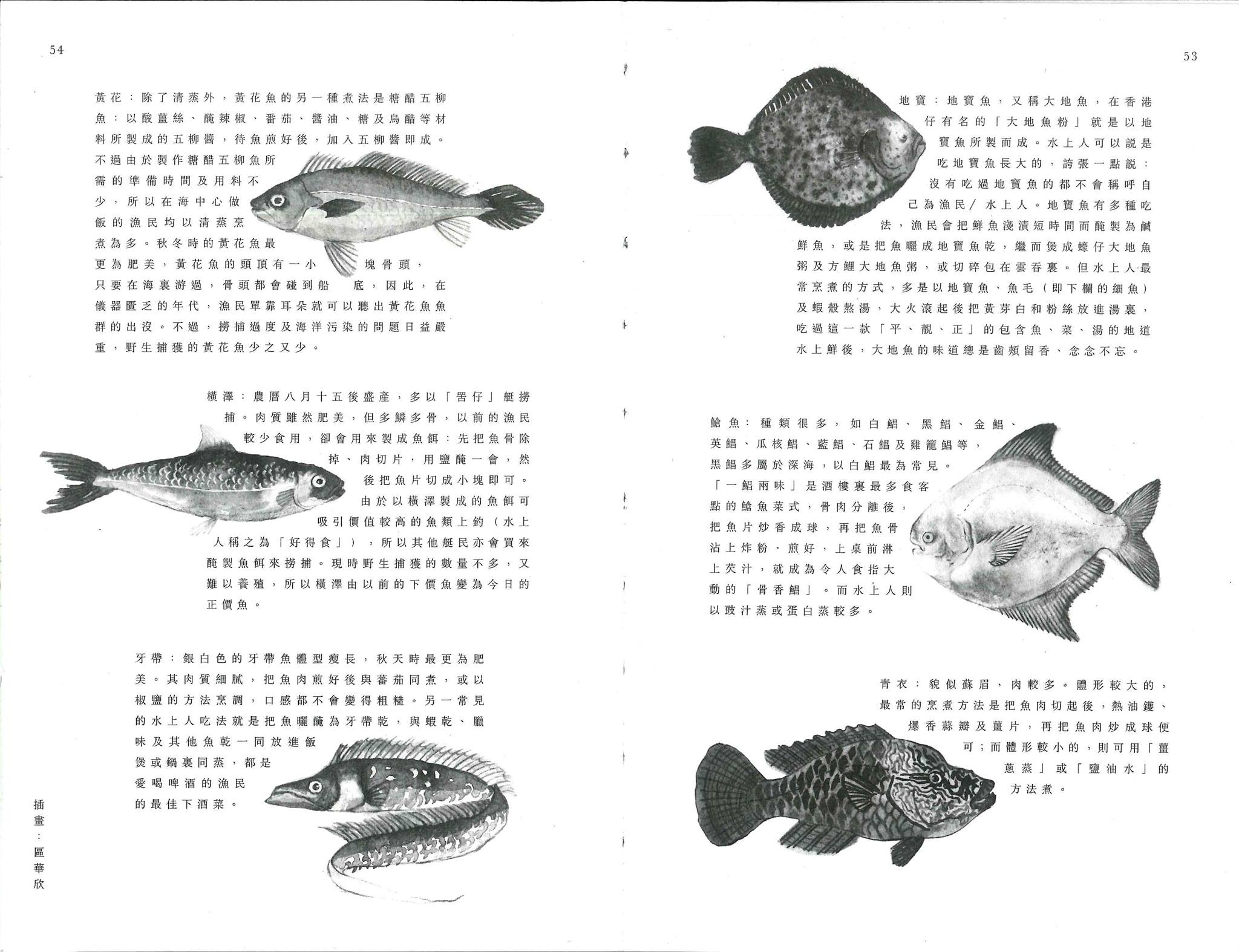

書刊中畫有漁民常吃魚類。插畫:區華欣。 |

|

|

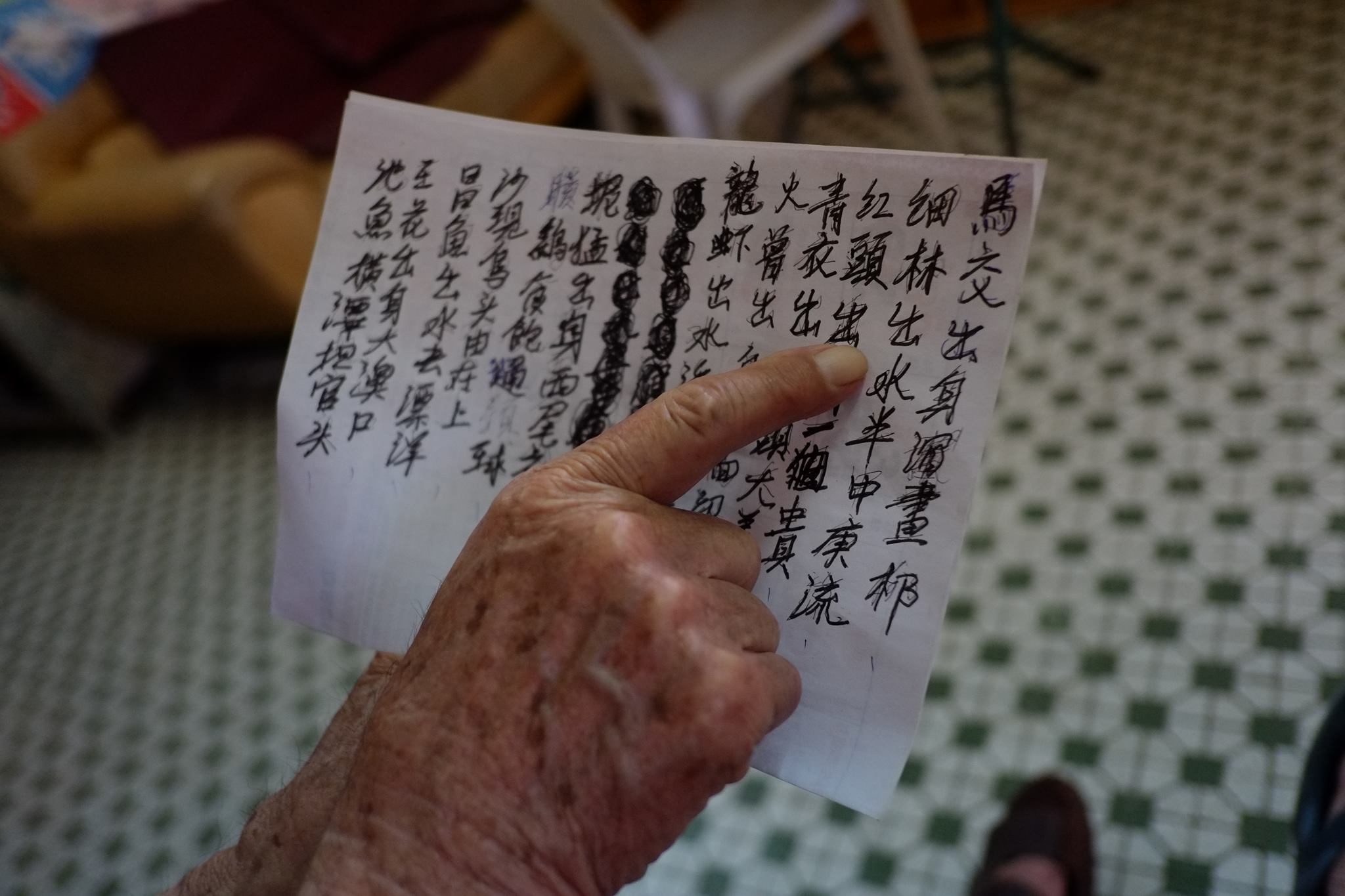

黎連壽手寫魚名歌 |

《馬鮫出身滑滑溜》

歌唱者:黎連壽(塔門),DVD第七章,片長3”38

歌詞:

馬鮫出身滑滑溜,細鱗出水半中間流,

紅頭出身一個髻,青衣出水頭大尾花,

火槽出身對面印,龍蝦出水海底彈琴,

泥猛出身西尾底,盲雞食飽過頭球,

沙蜆烏頭由寨上,倉魚出水大海漂洋,

黃花出身大澳口,慈魚橫澤坦杆頭,

地保出身塗白粉,黃花出水起金鱗,

魚仔返灣結個冷飯,海河石腳白過沙灣。

黎連壽在書中說,水上人在歌堂船上結婚設宴,飯後酣暢、歌師便會唱歌助興,他稱作歌堂歌。歌曲内容多與道德規範有關,有的談婚姻生活,有的談婦道貞德,有的談魚名地名。據說歌師有出口成文,隨興而發的本領。 不過,在書中並沒有特別列明歌堂歌的例子。

昔日未有全球定位系統(GPS),漁民行船捕魚如何辨別方向?其中一個方法是唱「行船歌」,《岸上漁歌》書刊記載「漁民航海,透過對比山勢,小島和排口,便可以找出船隻的正確位置和航向,不致迷路。銅鑼灣避風塘的耀哥說:『漁民識字不多,沒有機會上學,父親也是這樣諗背地方名,所以我對維港內的位置這麼熟悉。』相信此歌除了引路外,還有教育功能。」不過,馬智恆在訪問中坦言,雖然有一些漁民會說行船歌是用於辨別航海位置,但亦有一些漁民說自小就已經熟稔地名,因為每一日都會經過一樣的地方,根本不需要唱漁歌。

但經過今次記錄片的拍攝,馬智恆發現香港不同地區的漁民所唱的漁歌都不同,所唱的歌詞、內容、路線、唱法都不同,所以漁歌是能夠貼切地反映不同人生活的歌曲。「亦都很能夠反映香港未填海之前的城市或風景是怎樣。有一首歌唱到白牌對住九龍塘,我問黎伯(黎連壽),是不是現在地鐵站那個『九龍塘』呢?他說不是喎,歌中的『九龍塘』是現在的九龍灣喎。所以那個地方名都會在城市化的過程中消失咗掉,但反而在歌中會看得出原來的那個地方的原本叫法。」

《香港地理》

歌唱者:書刊未有註明

歌詞:

香港又有兩頁,香港地理,成日有人行過嗰時做咩咁講呢,我讀俾佢聽㗎,講香港嘅地理。

香港四面皆水,一海島也。(客家話:香港四面皆水,一海島也,地處廣東省海外之東南,與九龍半島相對,離澳門約四十英里,離廣州約九十里)。

離廣州約九十里,香港喎,離澳門約四十英里,即係講遠喎,(在一百年前,香港地方,本性僻靜,住在其間者,不過幾千漁民及海盜而已。)

即是幾千漁民夾埋做賊嗰啲海盜幾千,嗰啲書嚟呀,嗰兩頁書嚟呀。

《大船拋住沱濘頭》

歌唱者:黎連壽(塔門),DVD第六章,片長3”36

歌詞:

大星叠小星,

挑拋六甲是沱濘1,

大船拋住沱濘頭,

舢板送郎賴氏州2,

勿比東風吹窒你妹娘裙尾,

細魚投胎潡肚白,

燈盞無油是黑岩2,

黑岩呀黑崖搖返大鹿灣3,

大鹿灣拋船風花冷,

鵝公灣大囉(又)好拋船,

鵝公4對開是石牛,

大石牛,細石牛5,

獨單一個沉排6就冇起頭,

大浪澳7,小浪澳,

近好先沙囉又比浪(誒)淘,

大浪對開是山州,

山州頭盡大魚岩8,

頸喝搖埋(咿)龍落水,

肚餓搖埋飯(唉)甑洲(呀),

大船難入官門10口(呀),

大白腊細白腊11,

無風駛船[巾里]打摺12,

喊伙記起身勤舵掌(啊),

仲好過福建(欸)頭13,

銀坪14(呀)果仔15難收拾,

掉了鐵針16(欸)是裡頭,

北佛堂南佛堂17,

兩邊娘媽坐東方(呀),

大柴灣細柴灣19(呀),

斧頭劈20落是柴灣(呀),

洗淨筲箕撈落米(呀),

起頭抛錠筲箕灣,

大便檔小便檔21,

白牌對面九龍塘,

大舟孖你昂船州,

難分左共右(呀),

斗門交椅22(囉又)向西(那)頭23。

| 1 |沱濘頭即沱潭列島,即三門灣,大亞灣一帶。| 2 |賴氏州,見《新安縣志》。

| 3 |大鹿海,又稱打落灣。| 4 |鵝公即鵝公灣,在大鵬灣以東。| 5 |石牛又稱獨牛。

| 6 |在蜑家話中,「排」意即海中礁石,沉排即暗礁。| 7 |大浪澳、小浪澳即現今大浪灣一帶。

| 8 |現作睇魚岩,西貢郊野公園地圖。| 9 |浪茄灣對出小島。

| 10 | 官門即萬宜水庫舊址,官門灣內乃淺水之地,潮退時漁船難以進入。據張明合先生所說,從前的老漁民遷址至現在的西貢官門村,家中乃有舊時官門的照片。

| 11 | 大白腊、細白腊即現今自腊灣。| 12 | 輕意即帆,[巾里]打摺乃風帆皺起來,不動之意。

| 13 |即現今橫洲角,舊名見《新安縣志》。| 14 |銀坪即銀坪地。| 15 |果仔即果州群島。

| 16 銀針即織針門。| 17 |為大廟附近。| 18 |即天后娘娘,舊稱娘媽。

| 19 |柴灣現已填海,本指杏花村和柴灣避風塘一帶。| 20 |斧頭洲。銅鑼灣漁民耀哥稱,向有「斧頭劈柴灣」一俚語,估計「斧頭」即鯉魚門。

| 21 |水上人通用便語,漁民在船上為免左右混淆,大便檔指左舷,小便檔指右舷。| 22 | 地方名,交椅州。

| 23 | 黎伯亦將此句唱成「斗門餃魚向西頭。」西頭,難道有西環之意?

|

|

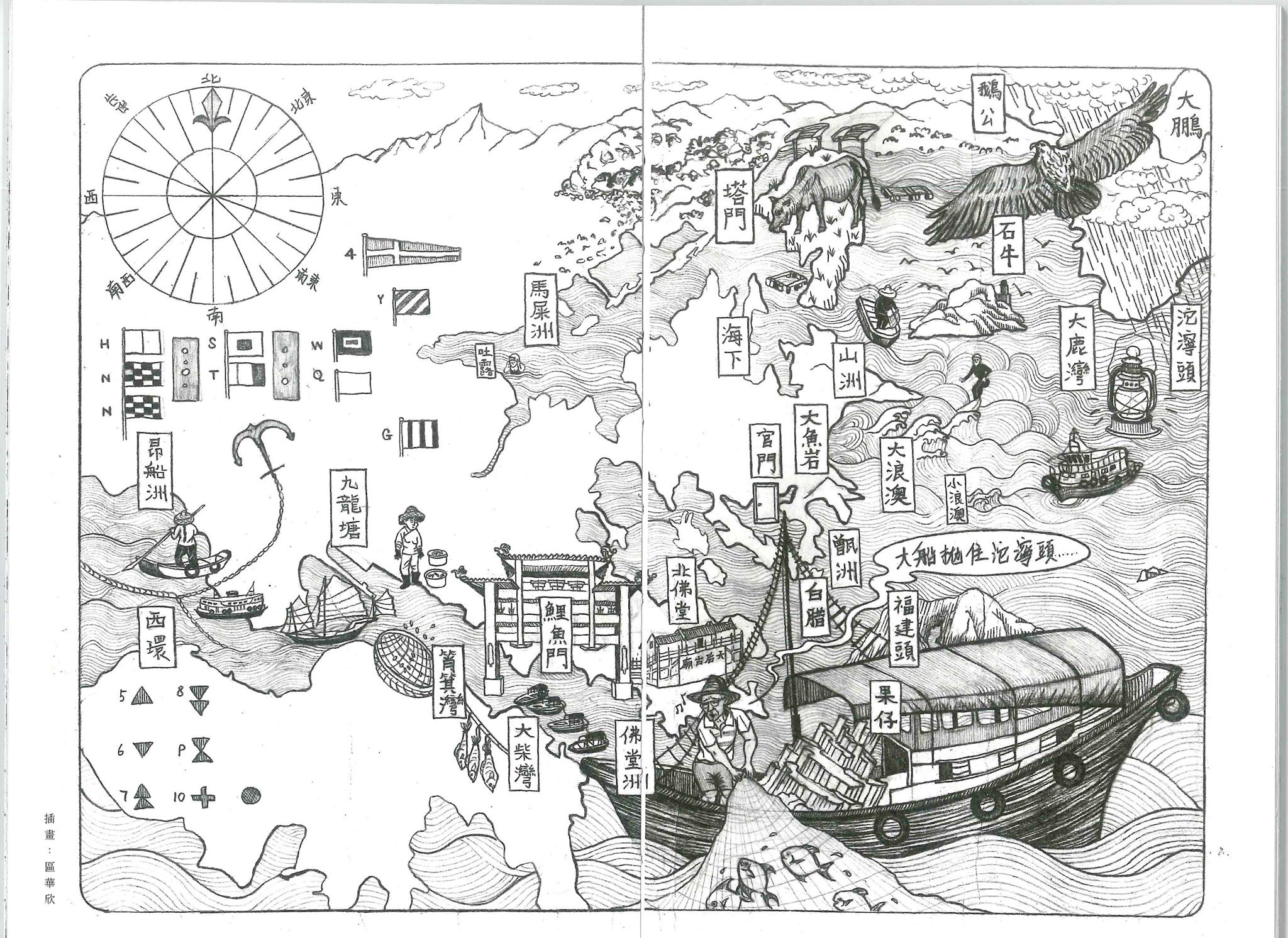

黎伯常唱的漁歌叫《大船拋住沱濘頭》,原曲叫《東路程》。漁民把「地方名」譜成歌曲,由大陸的三門灣大星、小星、黑岩角、石牛洲,一路唱到西貢、筲箕灣、九龍塘,最後到交椅州。為了把整條航道的地理關係顯示出來,馬智恆邀請畫家區華欣為此繪製了一幅地圖,模擬一隻漁船作業時經過大大小小島嶼的情景。 |

漁歌其中一個很重要的元素是即興,具有一種開放性,歌者可以隨意根據自身的生活經驗,即興增刪改動和杜撰歌詞。雖然,水上人的漁歌已經逐漸失傳,馬智恆在訪問中[2]亦說最年輕的漁歌歌者都已經六十幾歲,由於不少歌者都是戰前出生的老漁民,所以在拍攝《岸上漁歌》幾年間,久不久便收到漁民離世的消息。

不過他是動容的是,時至現在仍然會有漁民婦女利用嘆歌的腔調來唱聖詩,令傳統漁歌可以跨越時代和文化彊界,「這種傳承便不只是『把聲音錄下來』那麼簡單。」他於書刊後記寫道:「傳統漁歌之所以能代代相傳,不僅僅因為漁民唱着過去的生活,更因為唱歌的人不斷加入自己的經歷和對世界的理解。」

|

|

陳惠儀愛以漁歌的嘆唱方式演譯聖詩。攝影:劉偉業 |

《虛心的人有福了》

歌唱者:陳惠儀(塔門)

歌詞:

(唉)主耶穌(呀),

虛心的人有福了(呀),

因為天國是他們的(呀)。

哀慟的人有福了(呀),

因為天國是他們的(呀)。

溫柔的人有福了(呀),

因為他們必承受土地(呀)。

(唉)聖靈(呀),

飢渴慕義的人有福了(呀),

因為他們必得飽足(呀)。

憐恤人的人有福了(呀),

因為他們必蒙憐恤(呀)。

(唉)聖靈(呀),

清心的人有福了(呀),

因為他們必得見神(呀)。

使人和睦的人有福了(呀)。

因為他們必稱為

神的兒女(呀)。

以海維生的漁民多有信奉神明,以期保佑出海順利,安全回家。而好些漁民在1950、1960年代轉信基督教,陳惠儀是其中一位,現在她更會跟其教會裏的女教友組成「嘆歌隊」,以嘆唱「聖靈呀」等水上靈歌去侍奉和讚頌上帝。

「惠儀姐沒有忘「本」,更不會否定自己的過去,反而透過嘆唱水上靈歌,肯定自己的漁民身份,並以這個身份侍奉信仰的基督。嘆生禮包含了後輩對長輩的感恩之心以及不捨之情,那麼嘆著變奏的「水上靈歌」,就不僅僅是教徒感謝上帝的恩典,更是漁民對自身身份的認同,轉化及承傳。」——《岸上漁歌》書刊p.63

|

|

《岸上漁歌》劇照。 |

為何拍?

馬智恆最初會萌生拍攝《岸上漁歌》的念頭,是因為一次偶然地認識到塔門漁民黎連壽(黎伯),他不經意地「露兩手」哼唱漁歌,令馬智恆大開眼界[2]:「我最初完全get(領會)不到他在說什麼,但這些歌好有趣,有些說話我是聽得懂的,叫漁民話或『水佬話』,但那些其實是廣東話,白話來的。有些口音、發音或說一些海上風物呢,會用不同的字眼去說的。我覺得介乎明和不明白之間,這件事好有趣,而個感覺又好親切,好像在說遠的香港,這件事令我好好奇。」

怎樣拍?

但至於要怎樣去記錄或傳承漁歌?馬智恆說發現人們嘗試去保育一些建築和文化時,都總是忽略了這些文化的承載者——人,這樣的保育,在他眼中,就好像令文化失去了靈魂。因此,他在拍攝這套記錄片時,是以記錄漁民的故事出發,「發現他們(漁民)的生命和故事是和(漁歌)文化是息息相關,理解這個文化或保育這種文化的時候不能夠脫離那個人,所以拍攝這套記錄片是好想將這些人的故事留下來,令我們感動,對他們有種同理心,才會知道文化的可貴之處。」[4]

拍攝難度

《岸上漁歌》記錄片花了四年時間拍攝和製作,馬智恆憶述製作的其中一個困難是,「那些漁歌,我們是完全不認識的,甚至是沒有人做過一些有系統的研究。所以有兩年時間是去做歌的研究,逐首歌聽,以及逐字逐句細問,你這句是唱什麼呀?然後才可以將整個漁歌世界整理出來。然後才知道漁歌怎樣和他們的生命有扣連,再將故事告訴給觀眾聽。」[4]

三個主角

|

|

(1)黎連壽(1930-2016) |

|

|

(2)陳惠儀(1953-) |

|

|

(3)何細妹(1943-)(圖右) |

電影概要

記錄片總長98分鐘,導演將鏡頭焦點落在人身上。據《明報》報道[4],電影以黎連壽、何細妹、陳惠儀展開三個角度說漁歌:「惠儀姐的故事是心靈面向,解決她內在的問題;何細妹比較社會層面,典型水上人的故事,沒什麼身分地位,做低下層的工作,就算社會進步了,她的命運也沒有改變,做漁民攞魚時很窮很辛苦,現在做清潔,仍是受剝削;而黎伯就是歷史面向。」山坡上,黎伯用客家話背幾十年前上堂學過的香港地理,說「打日本仔」,說船上開始裝引擎……

「馬智恆視黎伯為『心靈導師』。在片中留下身影的黎太何長娣婆婆,也在拍攝幾年間去世了。長伴六十多年的妻子離去,黎伯只說「生有時死有日」,豁達淡然。在老人家面前,馬智恆無法說清自己拍的是什麼東西,所以一直將拍到的片段帶回去給黎伯看,直至婆婆不在了,黎伯還能從畫面中看見妻子。

馬智恆把黎伯看片的一幕亦拍了下來,剪片時,看到畫面內外都是同一間屋,今昔鏡像互映,夫妻就似穿越時空仍然同在,馬智恆覺得非常震撼。

於是他發現這齣電影最後、最重要的聯繫,是在於電影世界與真實世界之間。他在香港仔放映紀錄片的初剪版本,再將現場觀影片段放入電影當中,令坐在影院的觀眾意識到,自己與香港仔的觀眾一樣,既真實存在,與電影裏的世界也並非完全割離。」

——《漁歌,仲有呢支歌仔唱!》,明報,2017年5月26日

創作團隊

監製:馮美華 嚴惠英

執行監製:鄭惠森

聯合監製:張鐵樑

導演:馬智恆

攝影:黃瑋納

剪接:張百銘

音樂:黃津珏

聲音設計:鄧學麟 葉俊豪

字幕翻譯:樓佳

電腦調色:蘇仲熙

平面設計:伍啓豪

書法:張廣穎

網頁:馬晉德

《岸上漁歌》在2017年5月12日首映,其後除了辦了銀幕上的公映,更在兩年間舉行過逾六十次社區放映,足跡踏遍香港各處漁村,如筲箕灣、大澳、長洲、香港仔等,以至曾到台灣和深圳放映。

馬智恆曾說引起那麼多團體的興趣是意料之外[6];但亦覺得這套電影已經「散落社區」,算是超額完成。[7]

放映夥伴:

樂富自主映室

青年柴灣廣場

2017年生物多樣性節,漁護署

明愛(長洲、西貢)

香港中華基督教青年會九龍會所

香港基督教女青年會(大澳)

香港中文大學歷史系

香港中文大學文化管理系

香港中文大學通識教育

香港浸會大學人文與創作系

香港教育大學社會科學系

HKICC李兆基創意學院

澳門獨立電影節

盲人輔導會

聖雅各福群會

中環藝穗會

putyourself.in

仁愛堂 (屯門)

救世軍 (大埔)

合舍

藝術到家

文化葫蘆

大嶼學堂

水煮魚文化

清山塾

一起藝術

CIADFF(嘉義國際藝術紀錄片電影節)(2018年3月)

岸上漁歌網站:www.balladontheshore.com.hk/

facebook:岸上漁歌 Ballad on the Shore

© 除了特別註明外,所有照片版權均屬《岸上漁歌》所擁有

[1]http://www.balladontheshore.com.hk/about/#background