|

|

“水系避难所”(岷江上游,羌族大寨子,中国四川) |

|

|

“水系避难所”(岷江上游,羌族大寨子,中国四川) |

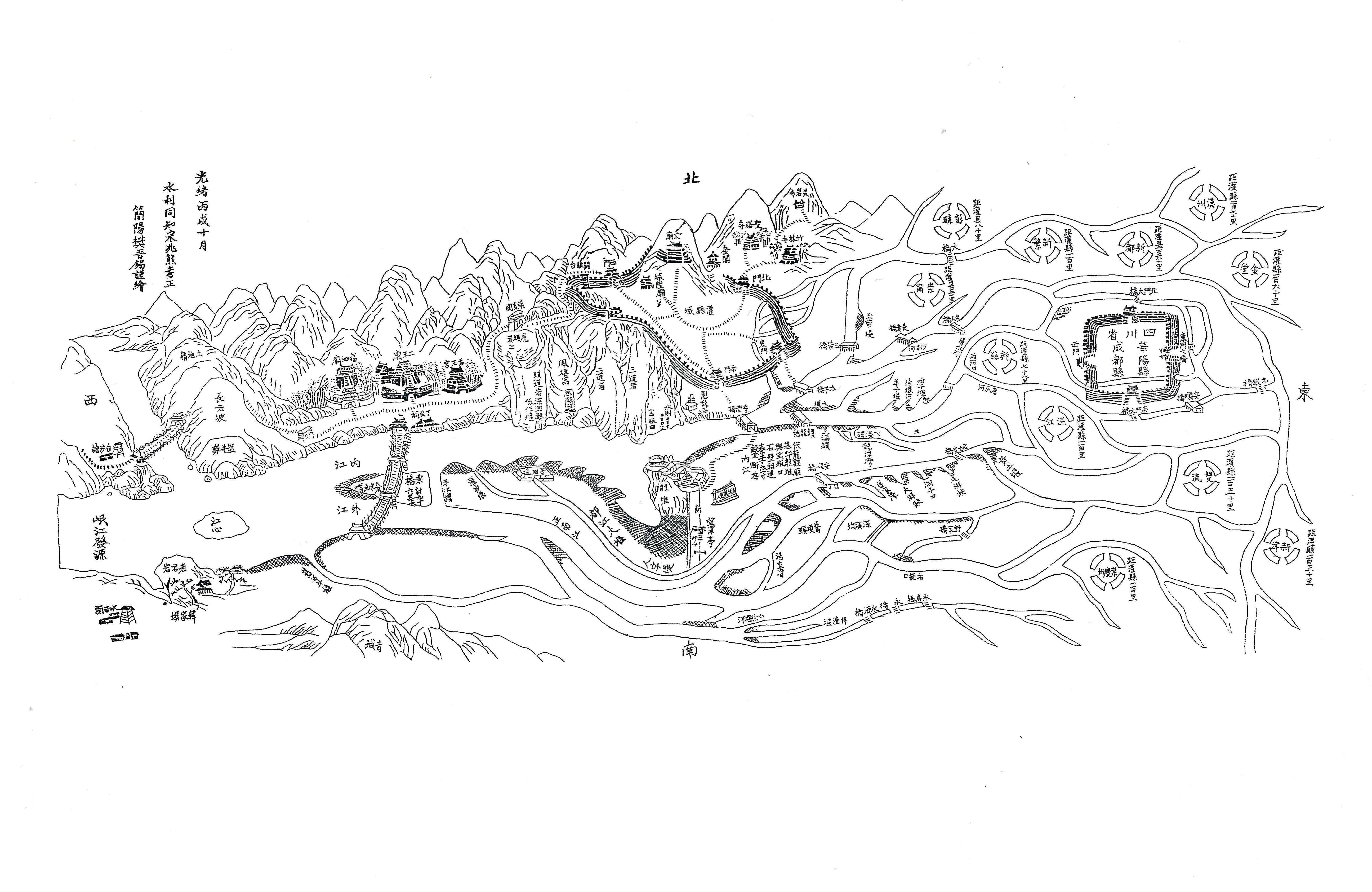

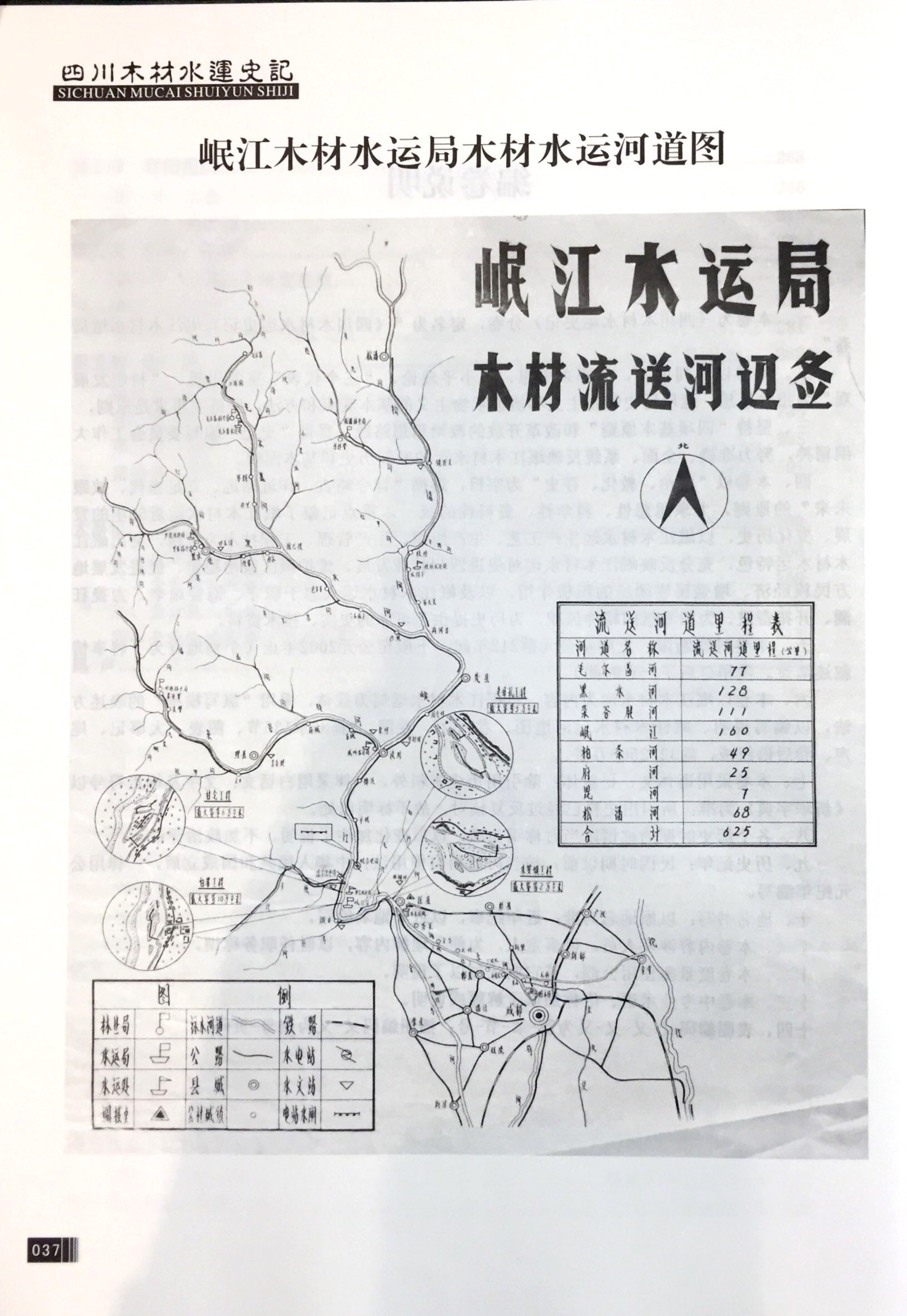

“岷江源于青藏高原东部岷山山脉中的松潘高原,由源头至都江堰,为岷江上游。这一段,岷江穿行于青藏高原东部横断山系的岷山、邛崃山、龙门山等山脉,形成险峻的高山峡谷地貌。这里是羌族与藏族的聚居地,历史上也是古羌族群繁衍生息之地。”“岷江由都江堰出龙门山入成都平原,再到乐山,为岷江中游。岷江在都江堰出龙门山,进入辽阔宽广的成都平原。岷江也由峡谷中的收敛状汇聚水系,转变为辐射状的扇状河系及其冲积平原,这块平原是中国西南部最大的平原,面积约9000平方公里。但成都平原不像大河下游近海的低地平原,它的海拔约在450米至750米之间,实际上是长江上游支流的一个高位的倾斜扇状平原。古人正是利用了岷江出龙门山的河床高点以及山前平原的地势落差,开创了自流灌溉的都江堰水利工程,得以奠定了天府之国“水旱从人,不知饥馑”的根基。”“由乐山至宜宾,为岷江的下游。岷江在宜宾汇入金沙江,金沙江与岷江汇合后,才始称长江。”这是地质学者范晓在文章《由高原流进天府之国的岷江》中从地质视角的叙述。

|

|

分配图,相纸,清末 |

"艺术家曹明浩和陈建军现生活、工作于成都。曹明浩,1982 年生于中国长春,曾就读于吉林艺术学院,西南民族大学,并于2018年获得艺术设计硕士学位。陈建军,1981 年生于中国南阳。曾就读于吉林艺术学院,并于2006年获得文学学士学位。

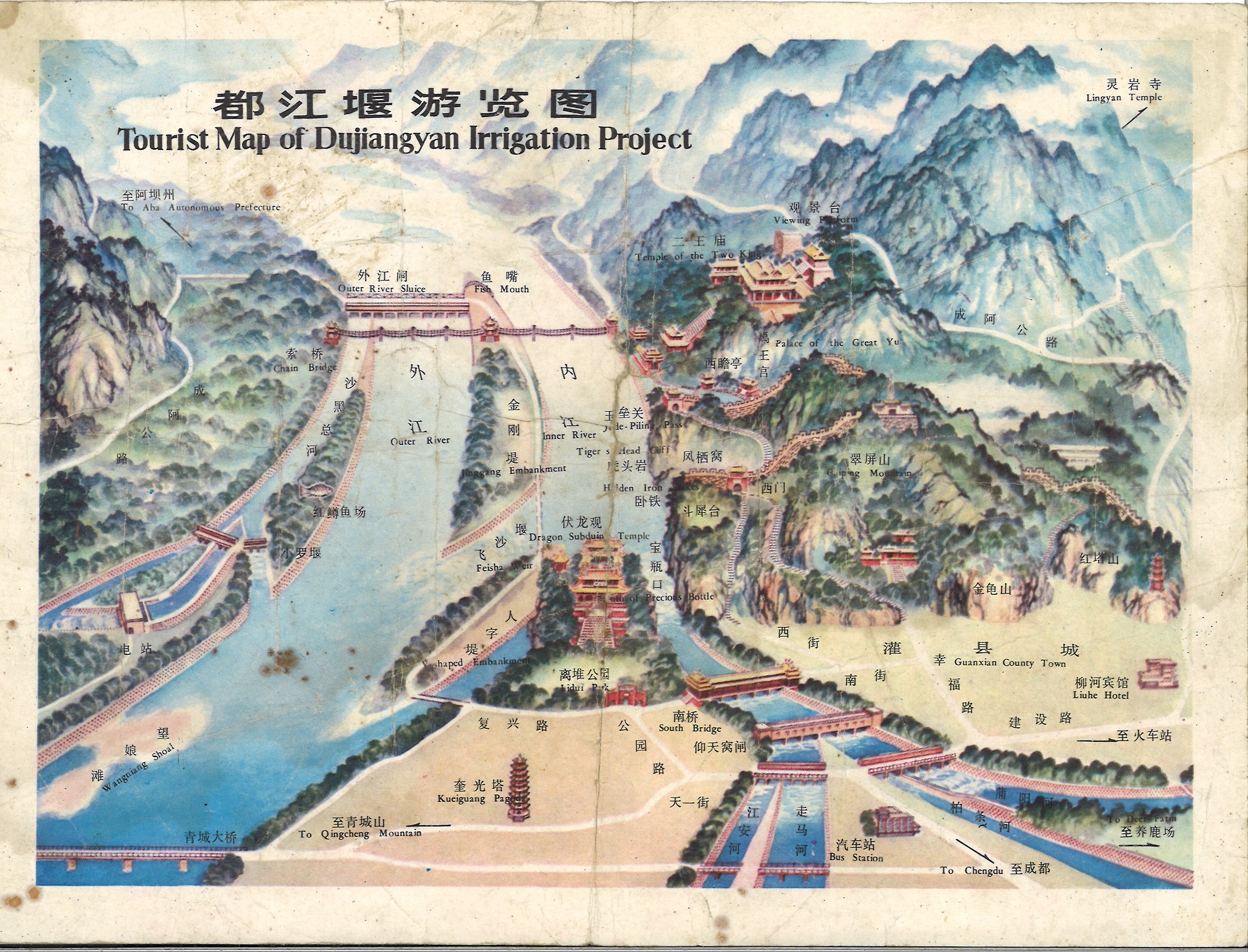

艺术家曹明浩和陈建军从2015年开始发起的“水系计划”项目,是以都江堰水利工程为背景参考的艺术实践与研究。都江堰在四川岷江流域山地与平原的地形变化之间,是人类历史上还在使用的水利工程,历经2260多年的历史。都江堰始建于公元前256年,其建造借助山势、水势,是世界上最古老的无坝引水水利工程,至今仍在使用。岷江流至都江堰渠首后一分为二,位于东边的内江水系进入成都平原的输水系统,外江起到防洪排沙的功能。1949年后,为了增加内江的引水量及灌溉面积,通过建立外江闸、水库等手段,人工调节已渐渐成为都江堰的主导。“水系计划”以都江堰工程的历史及其上下游水系现况之间的联系作为切入点进行艺术创作,关注水在民众生命意识中的表现及与之相关的生态实践,以艺术的方式对生态政治进行研究。水系所覆盖的广大地域、多年实践所带出的丰富议题和形成的网络,使得“水系计划”成为艺术家可以不断深入的行动空间,既包含装置、影像等形式的艺术创作,也包含环保教育与行动、社区重建、工作坊等跨领域对话及研究。

|

|

谁喜欢能提供地理信息来源的地图?被各种高新技术发展所生成的卫星数据地图,是否掌控了从宏观地理到微观地理?都江堰游览图是不是地图?按照都江堰游览图的空间位置标示,只要游客愿意行走,每个人似乎都可以全面的看完工程,和相关的其他文化产物。并迅速获得一种从陌生、了解到理解工程的知识自信。在对都江堰的多次考察行走之后,结合着游览图空间以外的调查,会发现都江堰水利工程周围的水系“动态”,以及它极为复杂的地理信息是不可见的。作为在地隐喻的泥沙和曾经的漂木,仿佛消失在鱼嘴之上那未经地图空间指明的空白区域。没有地图,治理者是否还能以现代化的方式介入都江堰水利工程? |

现代岷江水系的治理,始于苏联在1958至1959年间援建的一座电站大坝。大坝修筑在自流灌溉的都江堰水利工程上游不远处,后因⽆法处理漂⽊和泥沙问题,于1961年汛期前被拆毁。同时,在50年代新建或改建的渠道有三合堰、人⺠渠、东风渠、解放渠等。⾃苏联⼤坝开始,到冷战结束后,对⽣态系统的改造依旧在民族国家的政治想象之中并附之实践,引发出⼀些相互关联的⽔系问题:今天的都江堰灌溉区域还剩下什么?对于⽔系的重组所导向的发展和技术推进的后果是什么?

2001年,为保证成都平原城市化加速发展及用⽔所需所修建的紫坪铺水库彻底改变了都江堰的⽔系脉络。在全球化的新技术条件下,岷江、水、周边复杂的地质环境都以数码技术中显示的形态,出现在可控的讨论中、设计中。这些治理表面上是成都现代化进程的⾥程碑,实则与整个世界都密不可分。例如,改变流域生态的现代⽔电站技术,是把当地的人从环境中剥离出来,个体智慧和情感不再参与到传统的都江堰⽔利系统和当地生态系统的循环当中。都江堰⼯程中的知识与技术思想等远未能衡量的因素,也逐渐消失。仅仅把水作为可计算性的资源来设计,是一个对现代技术范式的迷恋,原本的水系⽣态万物尺度被局限到只考虑⺠族国家发展的视野。

“水系计划”试图搭建在地方生活环境的各个系统的新关系网络。探索传统水工技术和现代技术在历史中动态的关系。50 年代至今的现代水系治理结构与水扮演的角色对当代社会的持续性塑造与隐性影响是什么?在水系跨越不同的地理区间和时间的流变状态中,讨论人在自然中的栖居智慧和现代科学的辩证关系。连结多方力量和相关的学科参与者,来共同面对由水系变化而引起的生态和社会问题。

“水系计划”由多部分作品组成,汇集了对都江堰上下游水系的思考,通过合作实践、装置、影像、收集的文件和工作坊等凸显水系现实的固定叙述、水系民族主义和人类中心主义、水系流变和损坏、灾难的山⽔、个体实践长期的植物种植与观测可能、避难所与原住民智慧。

“水系博物馆”(都江堰下游沿岸,四川)

《⽔系博物馆》

录像 | 19′28″ | 2015

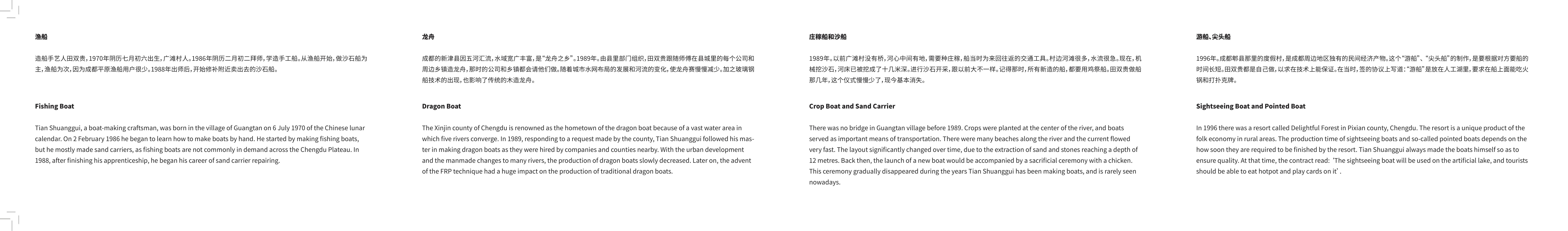

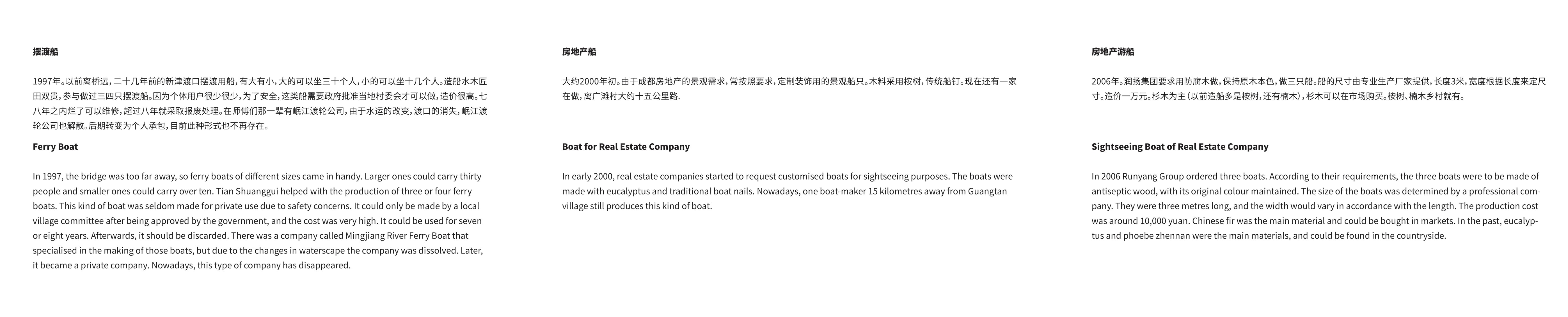

都江堰下游广滩村的一户船坊中搁置着一条未被销售也从未下水的摆渡船,现在变成一道“景观” 或闲置物,这个演变也建构着两岸生活于此的人和水系之间的关系。闲置船只可以演化成书写的“载体”,与在这条船上虚构出的“水系博物馆”形成新的对话场所。在创作前期,艺术家连结多位造船师傅,搭建新的造船坊的实践,从原本日常的技术交流、聚餐、茶铺交流等落实到以船为基底的生产活动。当地造船人参与其中,结合他们的造船工艺进行合作,使用当地存有木料、废弃船只为基本材料生成作品,并尝试借用水系的地理特征,来讨论水系与人的关系重见的实验。艺术家在不同地点的对话中制定了“水系博物馆”的运输路线,邀请生活于两岸的人参与到“水系博物馆”的加建当中,最后将“水系博物馆”运往都江堰玉垒山展出地点。由于水量不够无法沿河而上,艺术家陆上行舟,经过田野中的工作现场,沿路搭建水系现实、村民实践的讨论。

|

|

“水系博物馆”(都江堰下游沿岸,四川) |

|

|

“水系博物馆”(都江堰下游沿岸,四川) |

|

|

“水系博物馆”(都江堰下游沿岸,四川) |

|

|

|

“水系博物馆”(都江堰下游沿岸,四川) |

“水系博物馆”的路线还包括以下地点与实践的搭建:

“一个造船合作坊”: 新津县广滩村位于都江堰下游金马河与西河交汇处,广滩村因地理环境“三面朝水,一面朝天”,孕育了远近闻名的手工造船业。1979年新津水运终结,2000年夏天,南河步行桥开通,新津渡船也从此结束。程家的作坊内堆叠着木船、运沙船、龙舟、造船工具,以及一条一直未销售掉也从未下水的摆渡船。艺术家通过日常交流,聚餐,茶铺交流联结那些失去了造船谋生技术、种田技术的村民,以及在别处还在造船的人、买船的人、研究者、非物质遗产保护者等,形成“一个造船合作坊”。同时,艺术家与造船人合作,以当地存有木料、废弃船只为基本材料造成“水系博物馆”船只。

“水与井”:被划入新农村试点区域的昆山,一直处于改造变化的状态中。例如,村落的水井在土地整合中经历了被填埋的现实,“水”将人们联系在一起的关系也变化了。在以规划的城市商业小区模式的安置区里,容纳了许多的自然村落,原本的昆山历史和人、地的关系几乎消失。展示在水系博物馆上的图片《水与井计划——合作与重见现场》,包括“共同协作、相互对话、临时社群、重见现场”。这是在临时状态下,进行的一场被安置小区分化后的乡村现状再看见的实验。

“命名的大朗堰”:在金马河畔的刘家濠,艺术家注意到当地有一条沟渠,查阅资料后发现这条沟渠叫“大朗堰”,是清顺治年间的一个疏导水流的工程。“大朗堰”由一位名为大朗的和尚集资修建,建成之后通过岁修得以维护。玉书饭店老板陈建仕与陈玉书偶然与艺术家结识,在了解了大朗和尚的故事与“水系计划”之后,希望自己的“玉书饭店”可以参与其中。玉书提出在饭店展开关于大朗堰的故事重建、环境讨论、发起“堰”节等活动。同时,他们与艺术家对饭店进行重命名,将饭店名称定为“大朗堰”,讨论饭店在当地作为一种群体空间的可能。

“乡农学校”:这部分工作在全家河坝的高家农园开展。艺术家学习在地村民与当地生活的身体关系,以“乡农学校”的概念学习、积累当地村民的生活生产关系等在地知识,重现、搭建与河流、沟渠、生物、气候的情感连结。

|

|

|

|

|

十个水系物件

2017,木、铁丝、桐油、胶、泥,纸

“一段河流的再注解之后”以艺术家在中国最早的城市水系工程——府南河工程现场的工作为基底,通过城市行走、采访、摄影记录、共同创作、展示文献等方法,将美术馆展示空间作为“社会空间”,在2018年“成都 · 蓬⽪杜 : ‘全球都市’”国际艺术双年展框架下开展。项目追问当代都市中生态环境和人类社会间的复杂关系,融入艺术家对城市更新中个体生命经验的思考。

|

|

“一段河流的再注解之后”(成都市区、府南河、都江堰下游沿岸,四川) |

艺术家基于对城市水系的治理决策、空间设计、个体家庭生活安置等方面的研究策划了六场⼯作坊会议。在“清音表演”中,龚素清女士在画作前演唱过往市井生活的点点滴滴,联结记忆的不同维度,从时间上打开水系地理空间。在“造船手艺”中,程师傅现场传授造船手艺,聚焦广滩村造船人与河流水运、水系的变迁史,以及对技术与河流网络的想象。“河流故事的绘本注解”由艺术家与成都城市河流研究会监事、《成都河流故事》华桦主持,参与者为儿童,以府河、南河与沙河的故事讲述为背景进行绘本创作,描绘成人声音之外的对河流的认识与想象。“作为宇宙技术的艺术智能”邀请人类学家任海分享“艺术智能”的概念,思考艺术如何让我们在一个去人类中心主义的“宇宙都市”里应对各种挑战。“我们如何居住”由常民建筑工作室薛亮主持参与者设计创作,思考建筑与社会空间想象、生态地理地形、风土的因素的关系,反思都市建筑过于单一的居住功能和规划。在“人·南极·垃圾”工作坊中,科学家张雪华分享了她关于城市固体废弃物管理等方面的研究,并邀请现场观众参与生态与环境技术设想。张雪华提出从认识垃圾的根源来切入个体意识和行为改变的可能。

|

|

“一段河流的再注解之后”(成都市区、府南河、都江堰下游沿岸,四川) |

|

|

“一段河流的再注解之后”(成都市区、府南河、都江堰下游沿岸,四川) |

|

|

“一段河流的再注解之后”(成都市区、府南河、都江堰下游沿岸,四川) |

都江堰上游水田坪村农民王一忠的家乡及附近,自20世纪50年代起开始出现林业采伐、开矿滥伐森林的问题。从二十多年前开始,他开始进行荒山造林,已种植了将近八万棵植物,并同时进行长期的测水记录。艺术家与王一忠家合作,将长时间处于半闲置状态的旅馆紫坪家园进行了与当地生态实践连接的改造,并命名为“水系与自然生活中心”。

在“⼭⽔边缘”中,艺术家以影像、文献与物件证据等将中国文化中山⽔意象的“边缘”,和城市发展与⾃然环境之间的联系和张力并置,讲述了国族想象和生态史的演进。装置在“成都 · 蓬⽪杜 : ‘全球都市’”国际艺术双年展展出。

|

|

“山水边缘”(都江堰上游水田坪村,四川) |

|

|

“山水边缘”(都江堰上游水田坪村,四川) |

|

|

“山水边缘”(都江堰上游水田坪村,四川) |

|

|

“山水边缘”(都江堰上游水田坪村,四川) |

|

|

“山水边缘”(都江堰上游水田坪村,四川) |

|

|

“山水边缘”(都江堰上游水田坪村,四川) |

《观测点》

录像 | 17′30″ | 2019

“上游过度砍伐后,

在一九九八年。我开始在荒草山坡上,

种下第一棵树,第二棵树,第三棵树……

很多人参与进来。

二十一年后,种下了第七万四千九百一十二棵植物。

慢慢的,林中也长出了很多新植物……”

《⽔系避难所》

录像 | 17′30″ | 2019

“……传说里有神仙三股水,雁门沟、文镇沟、七盘沟三条溪流。

三河在当地被称为三姐妹。

岷江二姐雁门沟的脾气最不好。

电站、沙场、地震来了以后,

雁门沟易怒暴躁。

我和大师兄第一次来给二姐雁门沟跳祭祀羊皮鼓舞……”

两段影像《观测点》和《⽔系避难所》,是在岷江上游和都江堰正在进行的艺术研究。通过和当地居⺠以及研究者的合作,讨论小范围的实践将景观,⺠生,气候变化以及可选择的未来等问题结合起来。也关注了在08年四川地震后政府的政策和灾后重建带来的影响。

而这一工作的背景是1958-1959年,一座前苏联援建的电站大坝,修筑在自流灌溉的都江堰水利工程上游不远处,后因无法处理岷江的漂木和泥沙问题,于1961年汛期前拆毁。仅存留现在的一部分厂房遗址,并置在都江堰水利工程的旁边。此后,一直处于一种近乎荒芜的幽灵状态。

2008年,5.12汶川大地震后,长期沉浸在工具理性技术意识下,被遮蔽的岷江水系现实再次显露出来。苏联大坝遗址作为水利机器下奉行的冒险精神,被遗忘的空间,重塑在地山水地形的意识形态,一个现代技术史上的失败工程。也再次重新的回到了当代流域问题的讨论中。

|

|

1987年茂县山地生态系统定位研究站,定位站长期关注岷江上游山地体系生态与生物多样性。(图片由生物学者陈庆恒提供) |

|

|

(岷江水系示意图,地质学者范晓绘) |

影像《水系避难所》(2019)试图以一种动态的方式延展灾难历史与当下的关系。在偏远的高山峡谷内羌人村落,我们找到了震后由全寨参与修建的传统羌族房屋,这种建筑再次连接起整个村寨的互动关系和在地材料,然而却在震后重建主导的“现代生态技术”标准外。于是我们用当地的震后废旧木料,与羌族的参与者一起搭建了一座不遮风雨的“水系避难所”空间装置,叠加在这个由当地传统技术建造的建筑的空间顶部,并在空间内部与参与者共同思考可持续的居住可能,以及讨论李子种植作为重建的经济政策,虽然为当地创造了不断增长的市场,但也威胁着可持续的传统农业,作为伴随农耕和建造活动存在的羌语由此面临衰微。

在水利工程现场,查看不到它的这种变化,只能观看到具体工程物质的更替。作为⽔系主体性的都江堰工程,借住城市化发展的逻辑,已演变为⽔流过时的抽象表演装置,也无关乎上下游⽔系在资本与权⼒运作下的重组。长时间的⼯作,让我们可以反复往返于都江堰在地方生活环境的各个系统的关系网络,来讨论在这个⼈工⽔体(都江堰的修建)周围太多没有被解释过的“出现什么”与“消失什么”。这,或许是建构不在⽔利机制、实证科学权威和发展逻辑下⽔系新的认知⽅式,并可推至万物与未来的可能。

(资料与文字由艺术家提供,项目组编辑,版权归艺术家所有)