自人类一脚跃入现代性的城池起,“人”便从整个世界图景中一个普通的、甚至是微不足道的因素,演变成为整个世界图景的基础和中心。正如海德格尔所指出的:“西方历史现在已经进入我们所谓现代这个时代的完成过程中。这个时代是由下面这样一个事实来规定的: 人成为存在者的尺度和中心。”在如此的现代性中,人类鲜少关心除以“人”为主体之外的事物,除却在一次次的自然灾害来临后被激发的短暂反思。

陈友桐对于微生物的探索与思考源自2003年的非典疫情爆发。他将“微生物”这样特殊的介质作为他的创作材料,相较于传统绘画雕塑材料,这无疑是极大的挑战。“微生物”是活跃、好斗且高效的自由交易者、博弈者,正如我们今天看到冠状病毒作为全球化产物渗透在每个角落。它以微小加入到一种宏大的进程当中,这种力量机制从中显现出来的时候,甚至,文化也瓦解了。

在陈友桐的创作早期,他痴迷于微观世界的力量与奇异性,他向全国的微生物菌种库征集了20种产抗生素的菌种进行培养和创作。随着对微生物的深入探究及针对菌种抗药性与耐药性表现的观测,他发现微生物生长时的相互抑制关系,它们在微观世界中以繁衍、搏杀、死亡与重生而存在。

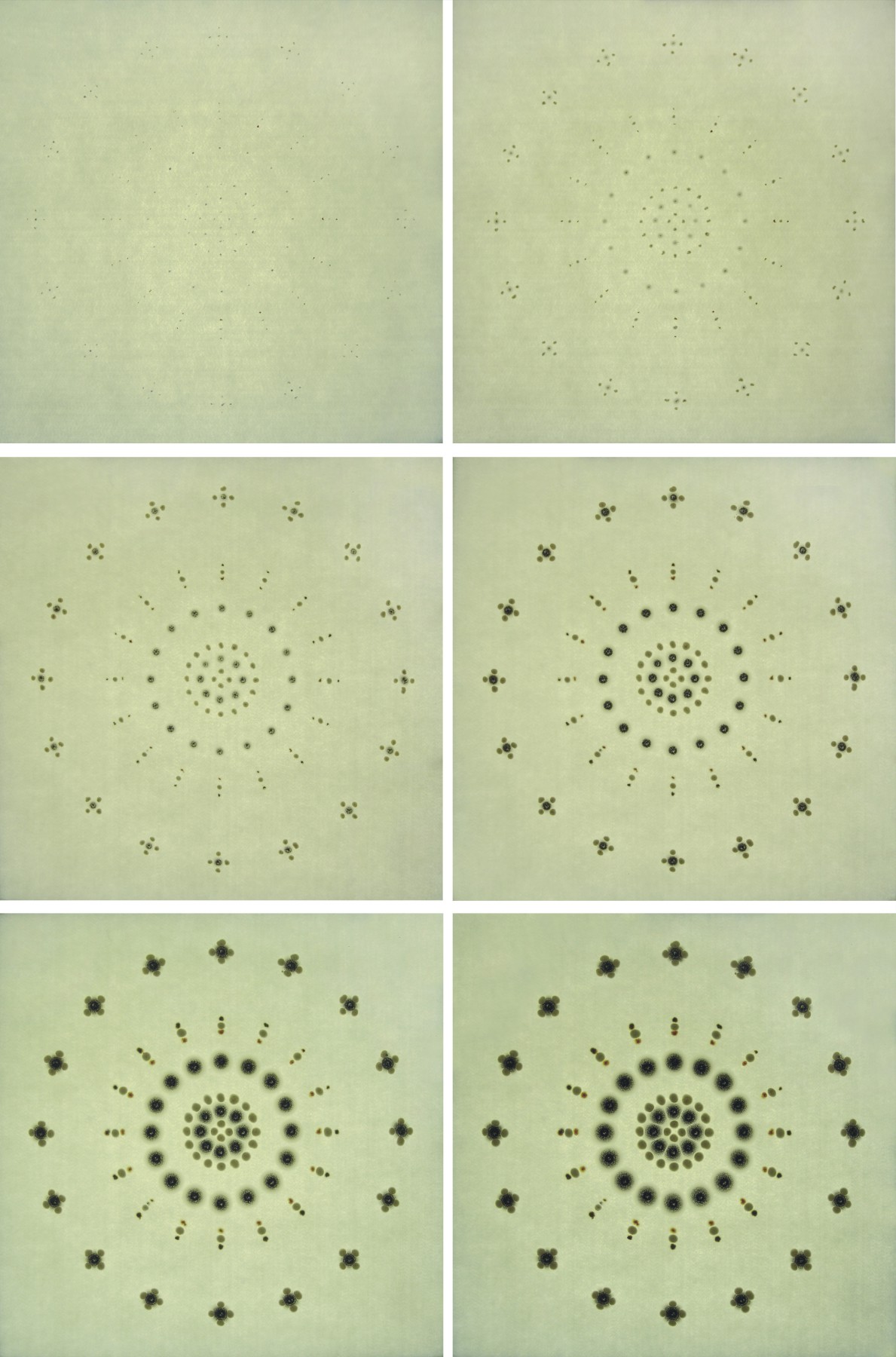

随着对微生物的探究关系逐渐深入,2008年陈友桐迎来了他创作阶段性的转折。对微生物的观察与博弈成为一种共生的关系。微生物本身的生命状态开始在他的作品中凸显,微生物所呈现出的美与它们之间的繁衍、搏杀形成一种微妙又强烈的对立关系,在展览中,他结合展期培育、呈现微生物的生命动态。陈友桐将这个阶段的自己定位为场域、关系的构造者。

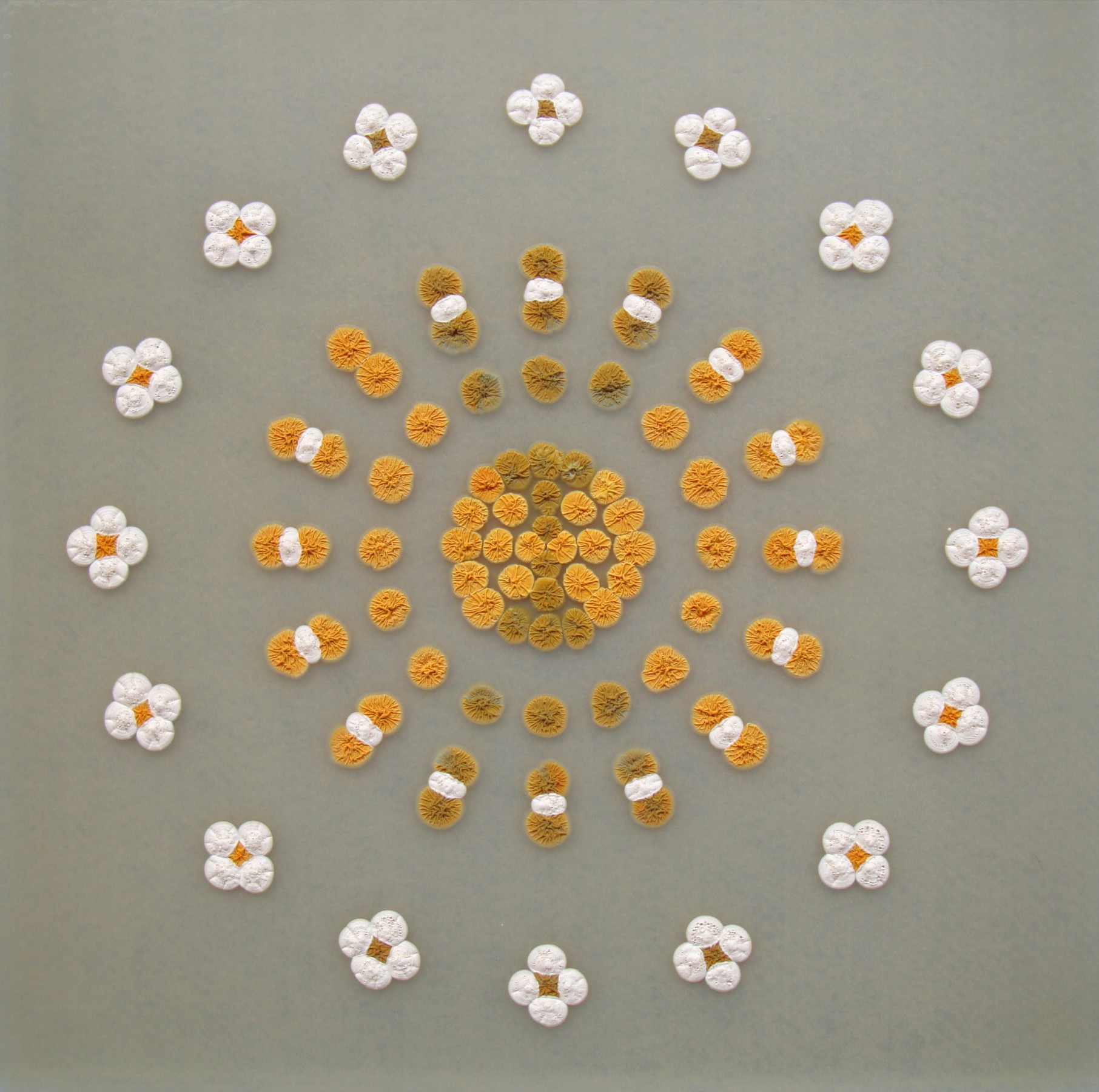

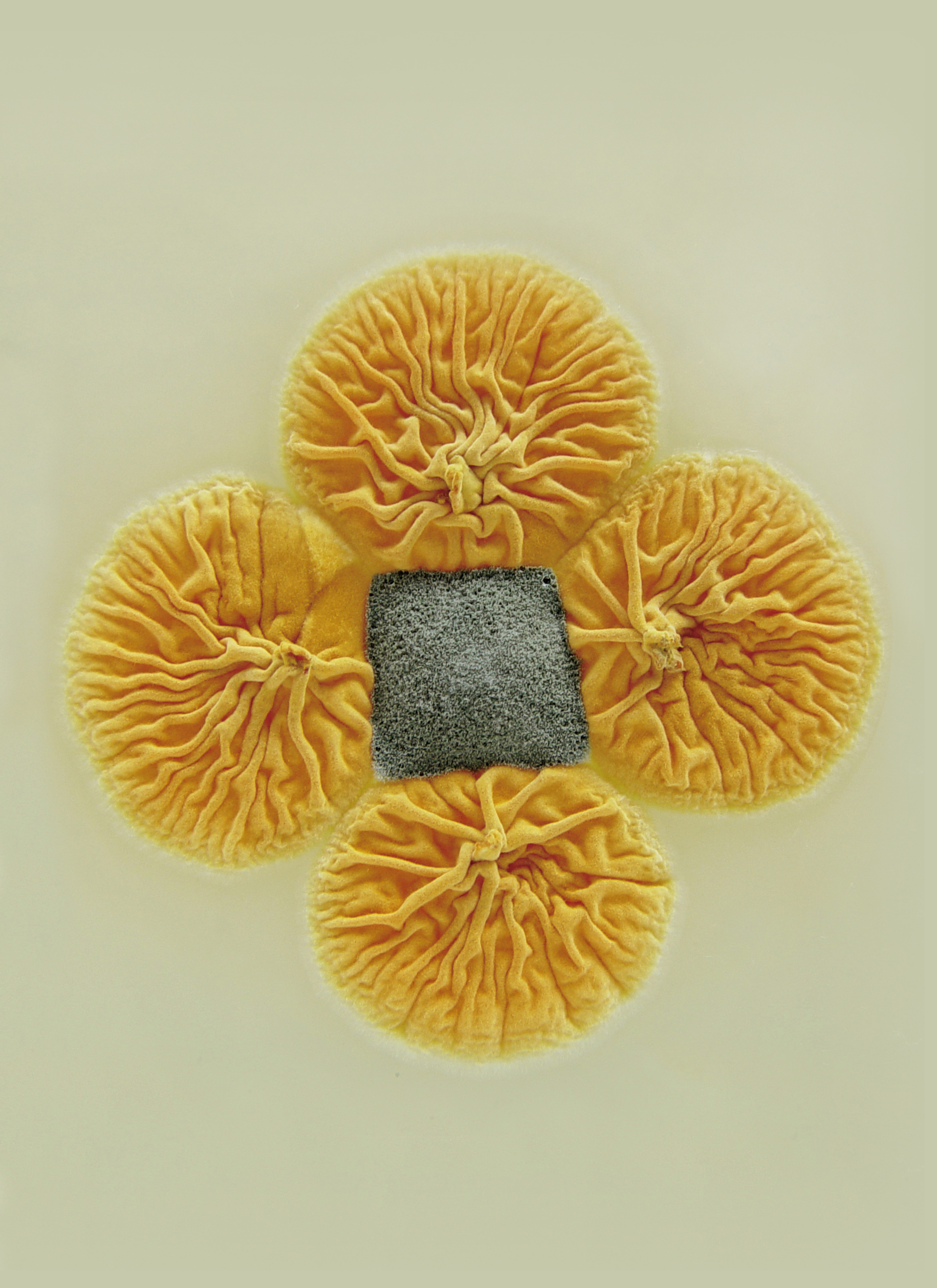

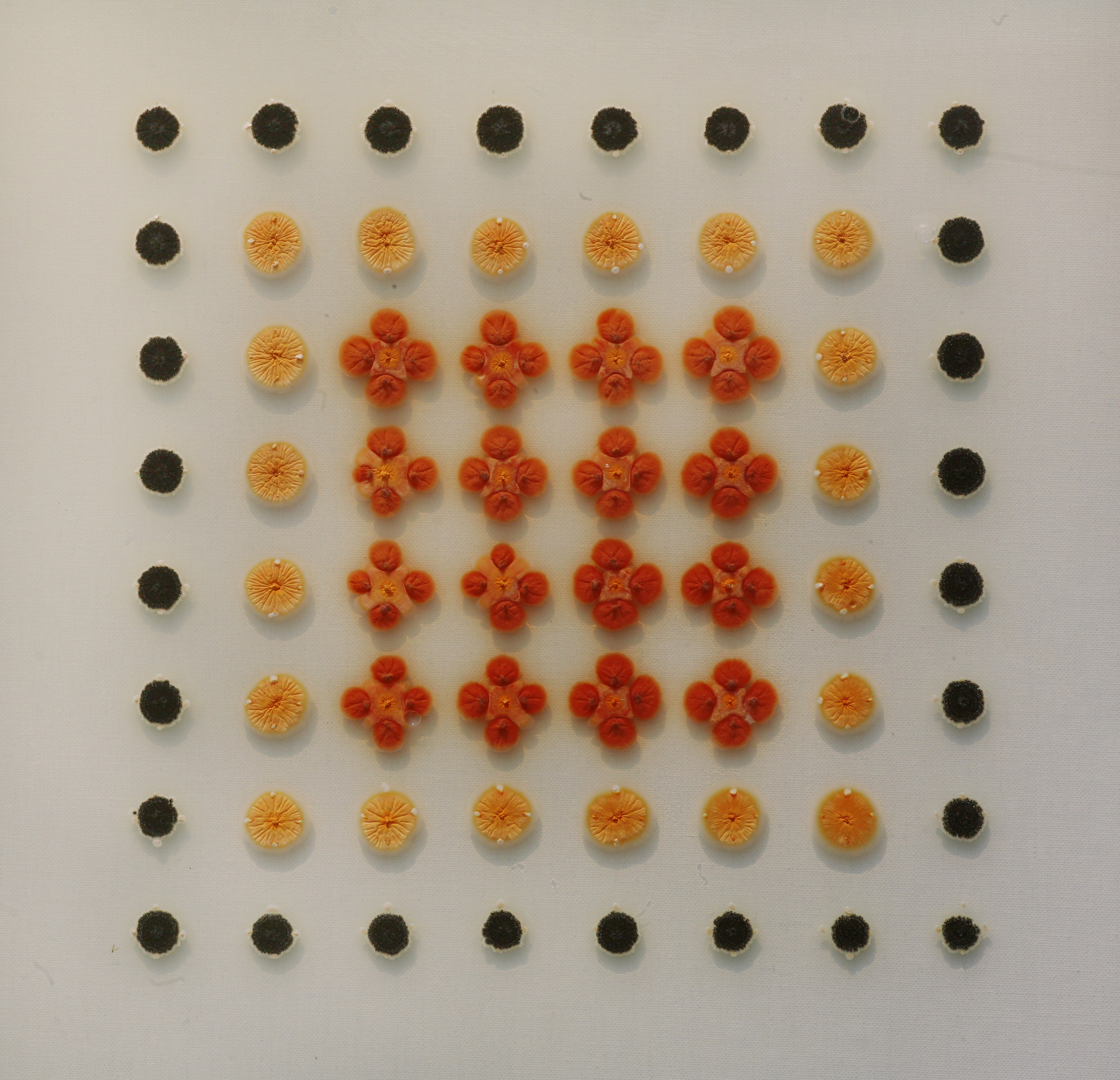

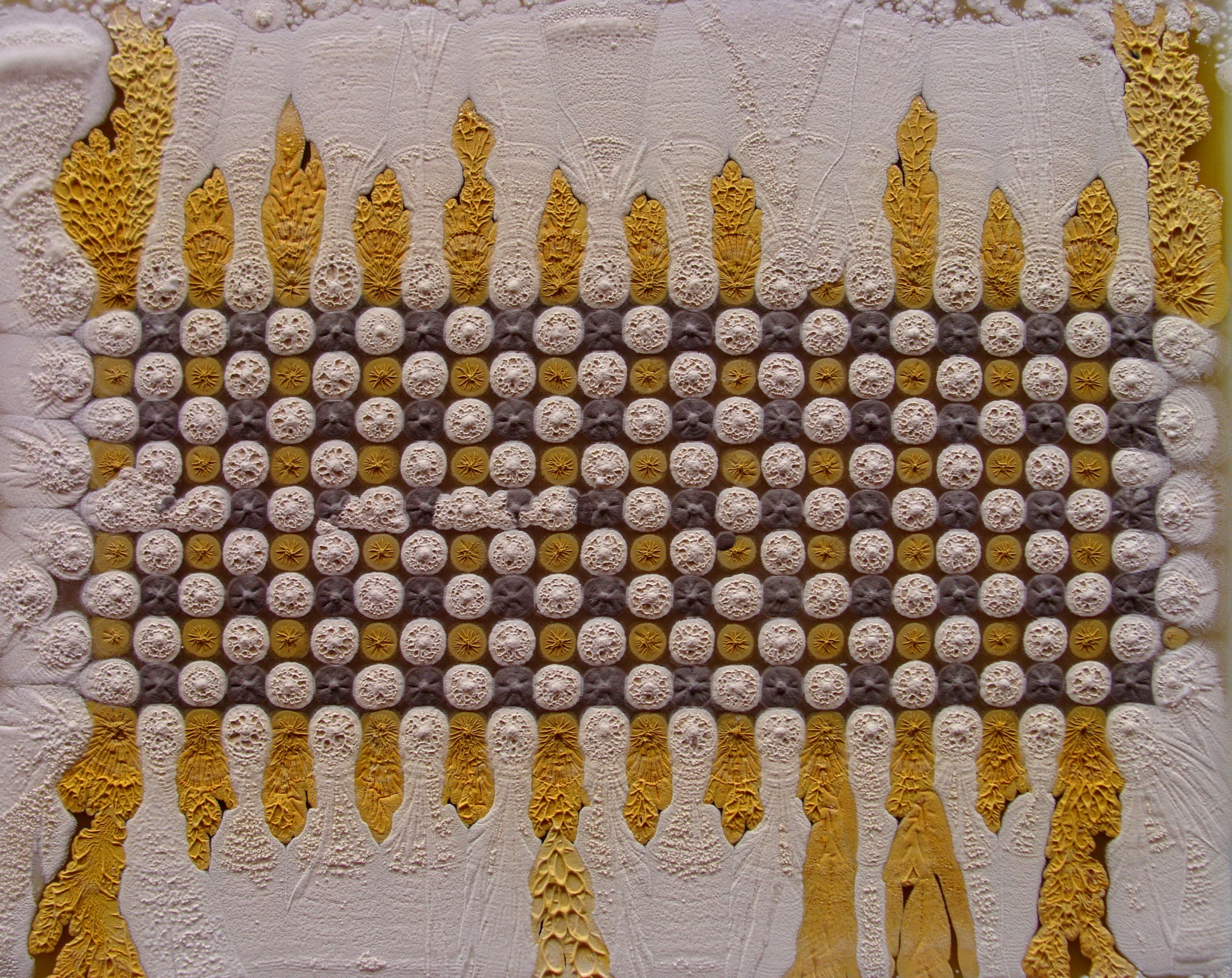

在2003年至2017年近十年间,陈友桐几乎将所有精力都投入于对微生物的探究和相关创作的探索中。他甚至在工作室搭建了专业的实验室设备,在创作过程中,作品的存放成为他需要面临的又一巨大挑战。他提到:“中科院的微生物老师说,他们只研究怎么样让微生物活得更久,没想过如何长期保存微生物的样态和色彩。”经过多年的试验,陈友桐使用恒温风干、菌丝硬化、胶注塑化的方法成功的保存了微生物弱小的菌体与颜色(参见作品《圈》)。

然而相较于“封存”,陈友桐在创作中更偏向于“放养”他的创作媒介,微生物如何在微观世界“造势”, 如何呈现微生物自然的生命过程,以及它们在变化进程中所产出的时间概念是他创作的初衷和导向。陈友桐如游戏者一般,通过对微观世界的布局、种植、搏杀、共生、激发的关系来构建他的艺术语言。正如他提到,“我觉得艺术家很需要提高科学知识、才能与现实有效相处,持续的保持独立思考,拥有自己独特的创作方法和语言,而不仅仅以艺术家的身份使得作品生效。”诚如海德格尔对人类中心主义观点的跳脱与反对,陈友桐用游戏者的身份探索着微观世界中的种种可能,也开拓着人类中心主义之外的新自由,这也恰如其分的表明着他于人与自然、微生物之间的关系立场。

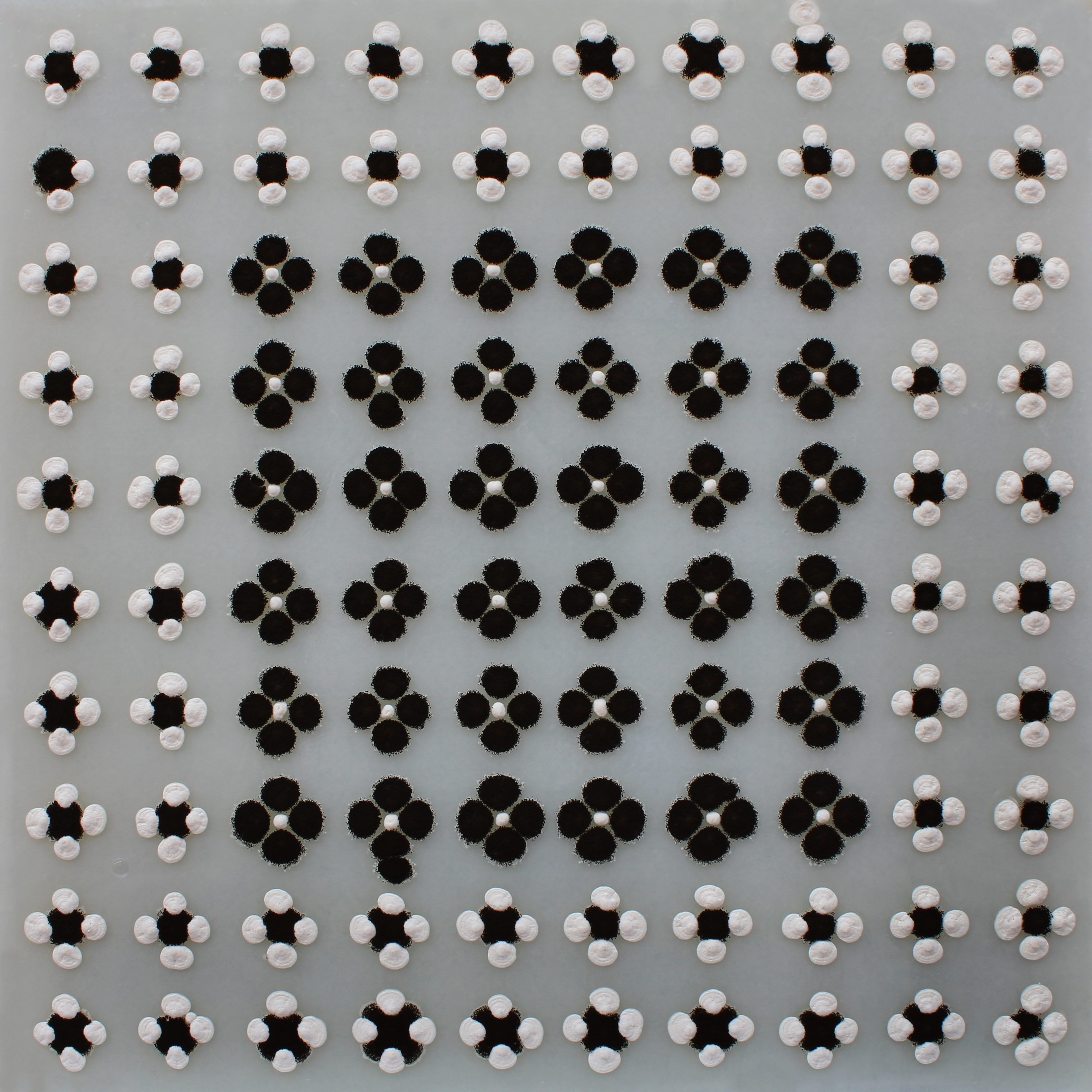

看似稳定、有秩序的一个个空间内不断发生着变化和冲突;面貌相似的单元之间其实包含诸多差异性,也常常出现“意外”的形状,表现出微生物生长的偶然性和生命自组织的多元样态。

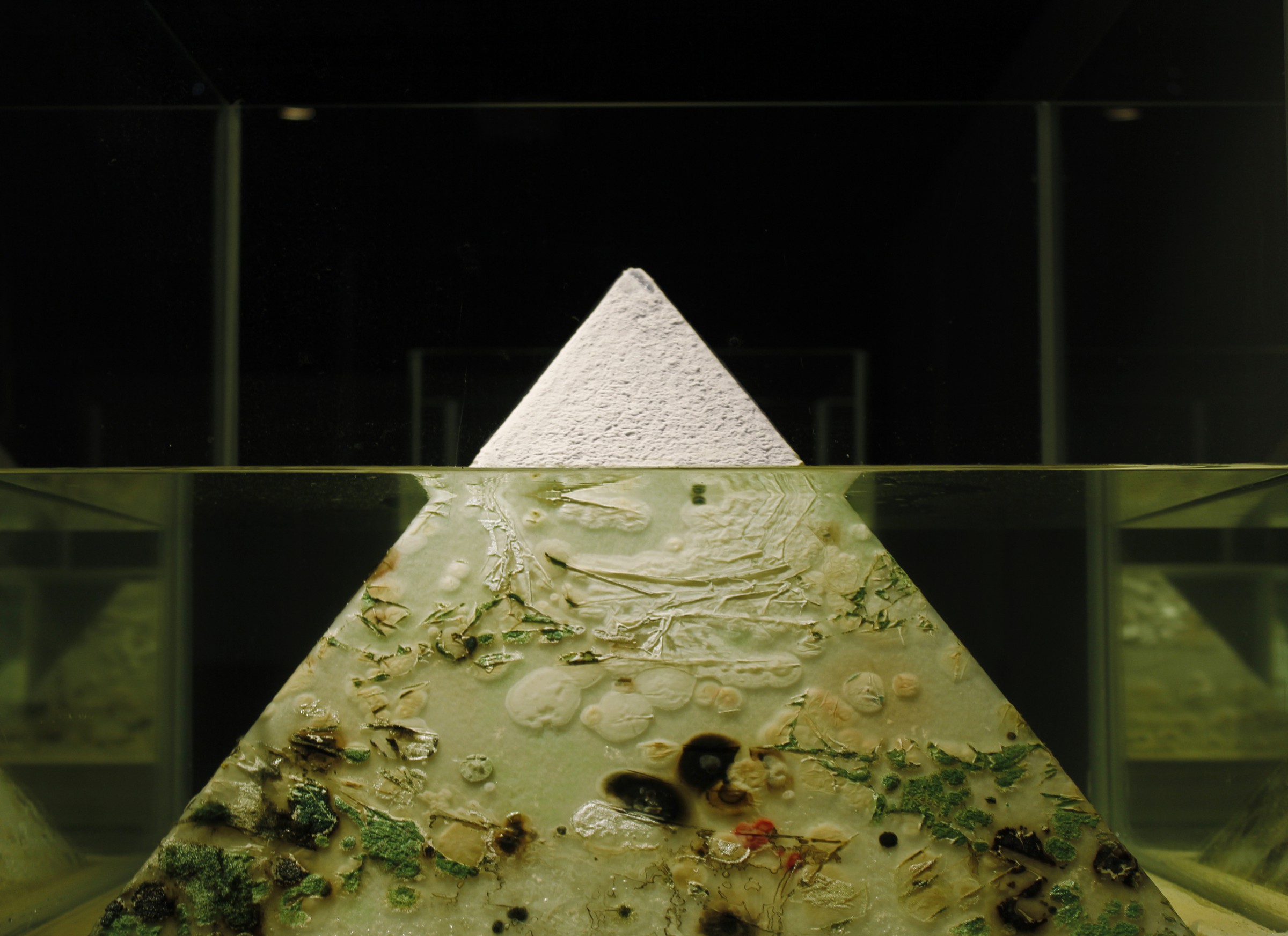

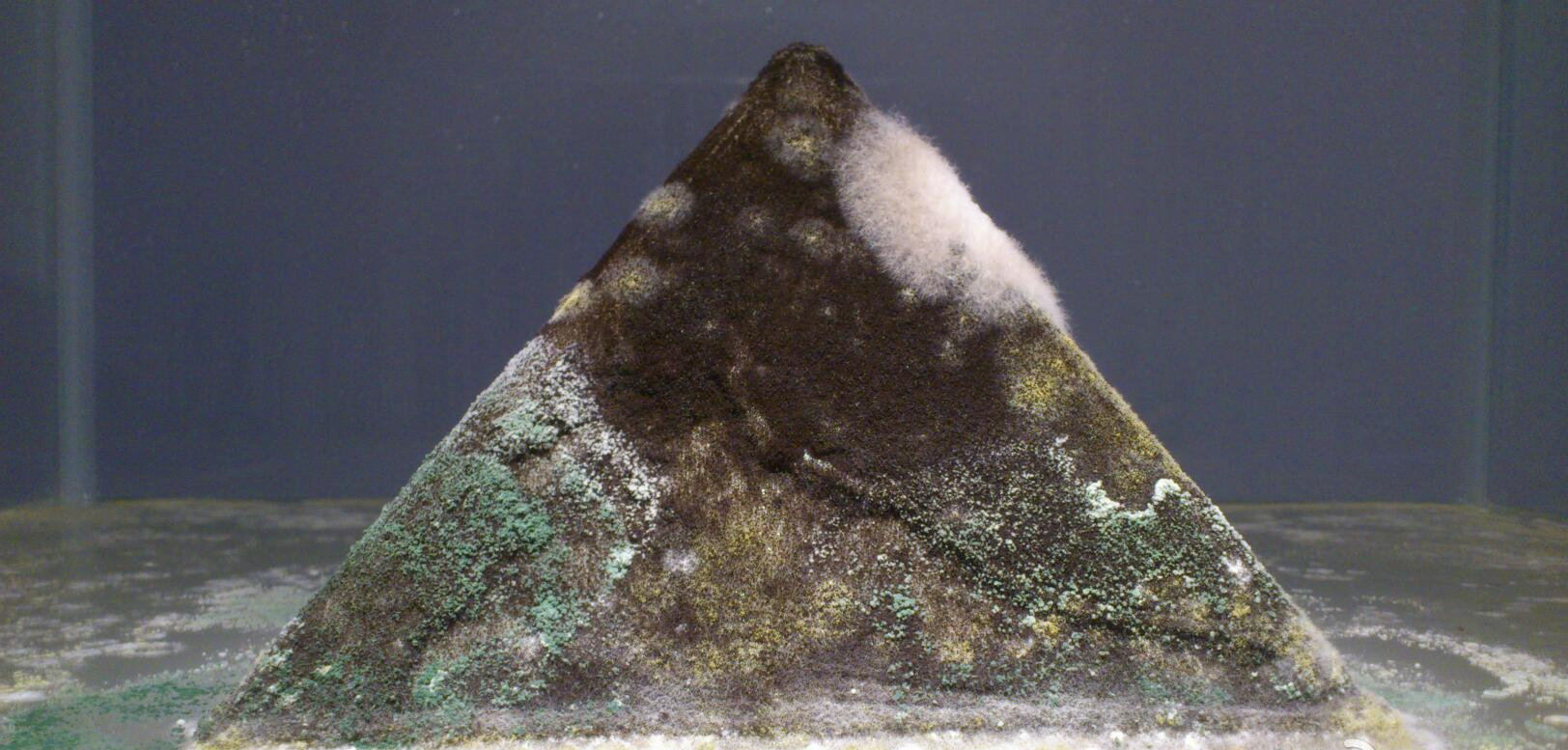

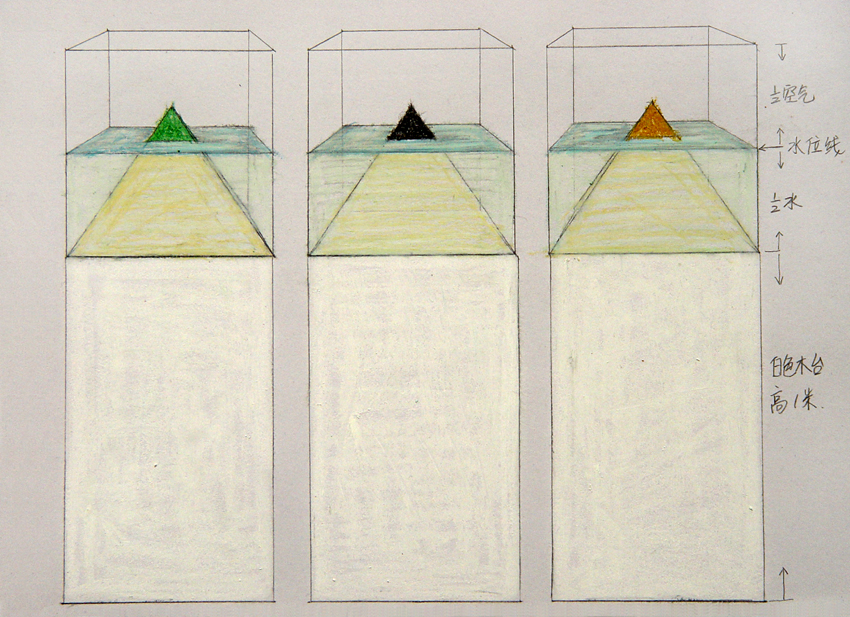

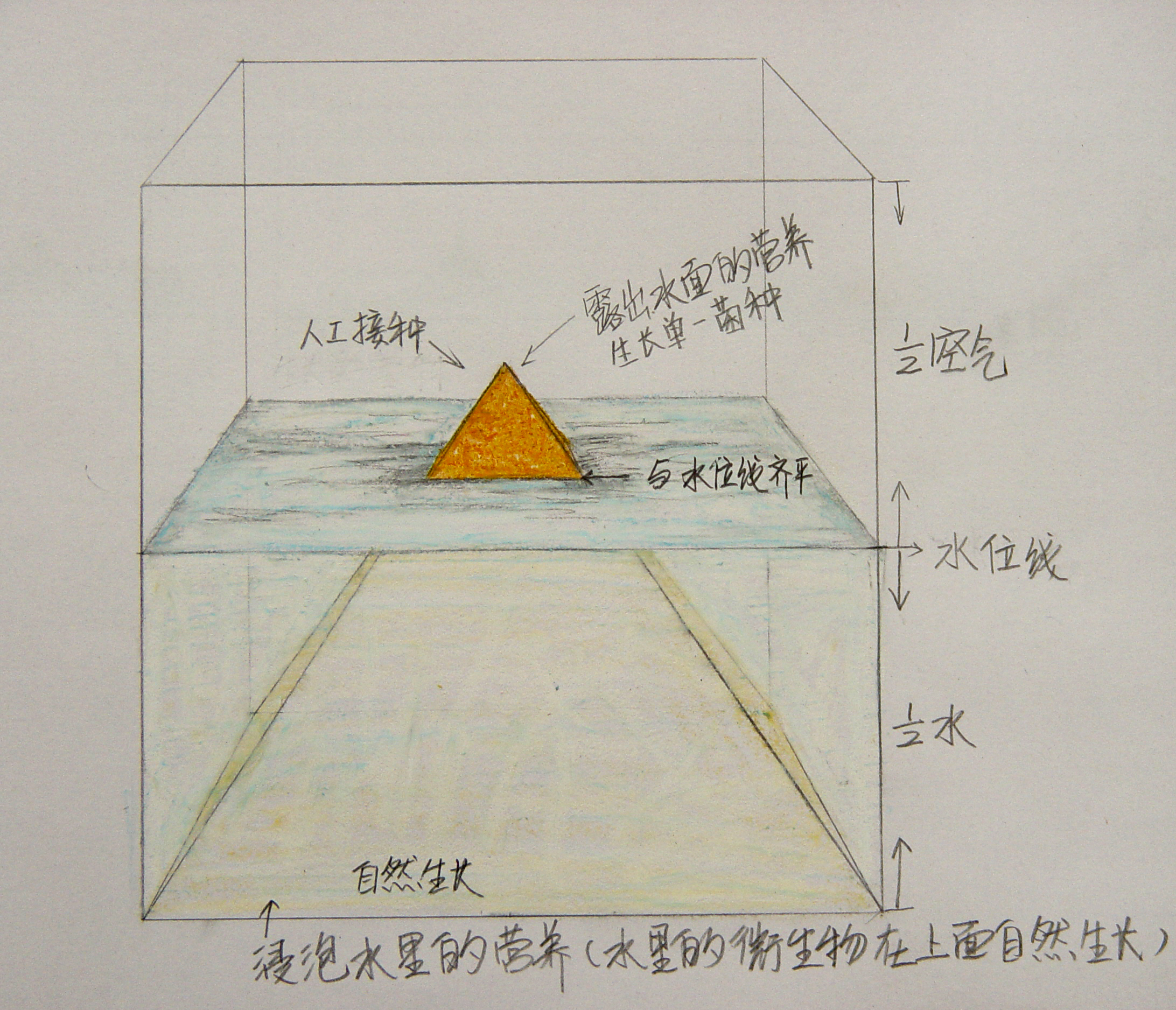

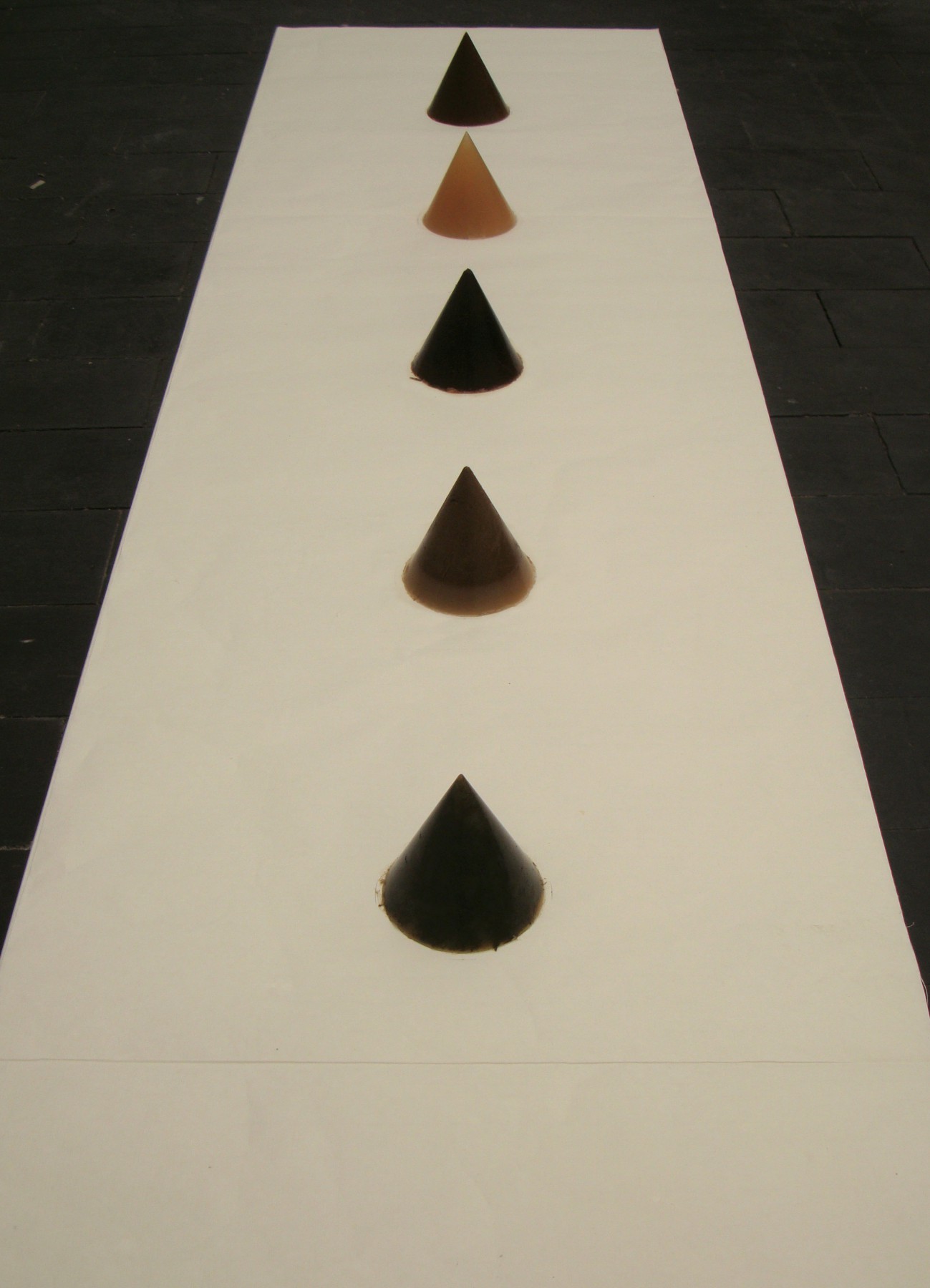

装置《水位》的创作过程为:将玻璃盒注入水,水位线控制在玻璃盒中间位置,然后将四棱锥形的微生物营养体放入水中。营养体的上半部分(初始水位线以上的部分)采用的是人工接种,生长单一的菌种,空气中的微生物无法在水面之上生长。营养体的下半部分(初始水位线以下的部分)没有人工接种,水里的微生物可以在上面自然生长。随着水汽蒸发、水位下降,营养体下半部分开始与空气中的微生物、上半部分的微生物发生反应,营养体的分界线不再那么清晰,直到水分全部蒸发。

枯死的树木会通过微生物的分解回归自然。绿色木霉菌是喜爱吃树木尸体的微生物之一,它在分解树木时会分泌绿色素。在展厅中,艺术家将收集来的枯死的树枝插在土中,再将绿色木霉菌刷在树枝上。为了保证湿度以利于微生物繁殖,艺术家在树枝上盖了一层塑料膜。刚开始菌落的颜色为白色,随着时间推移,树枝逐渐变绿,到了第三天就完全被绿色覆盖了,好像又活过来一般。

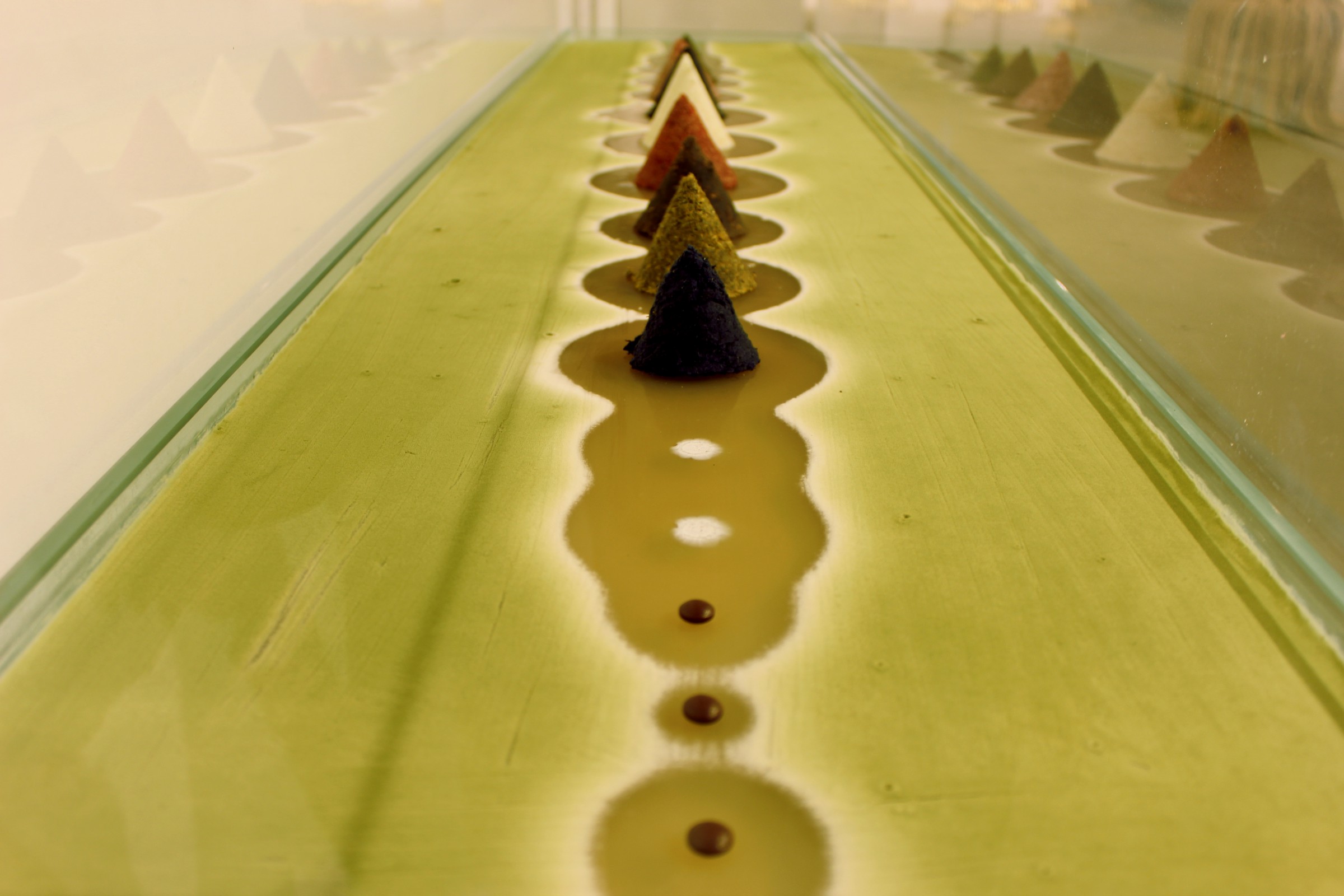

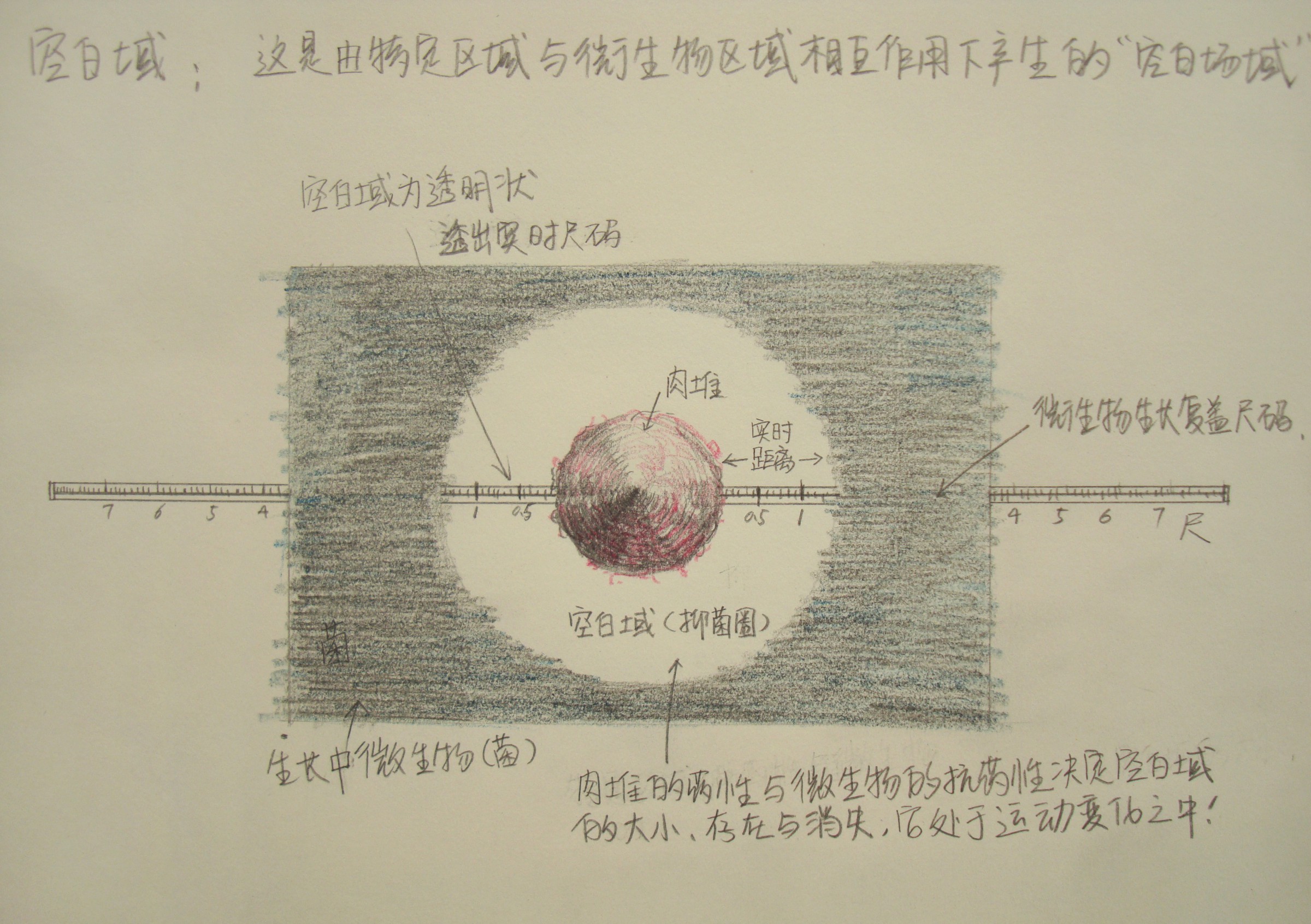

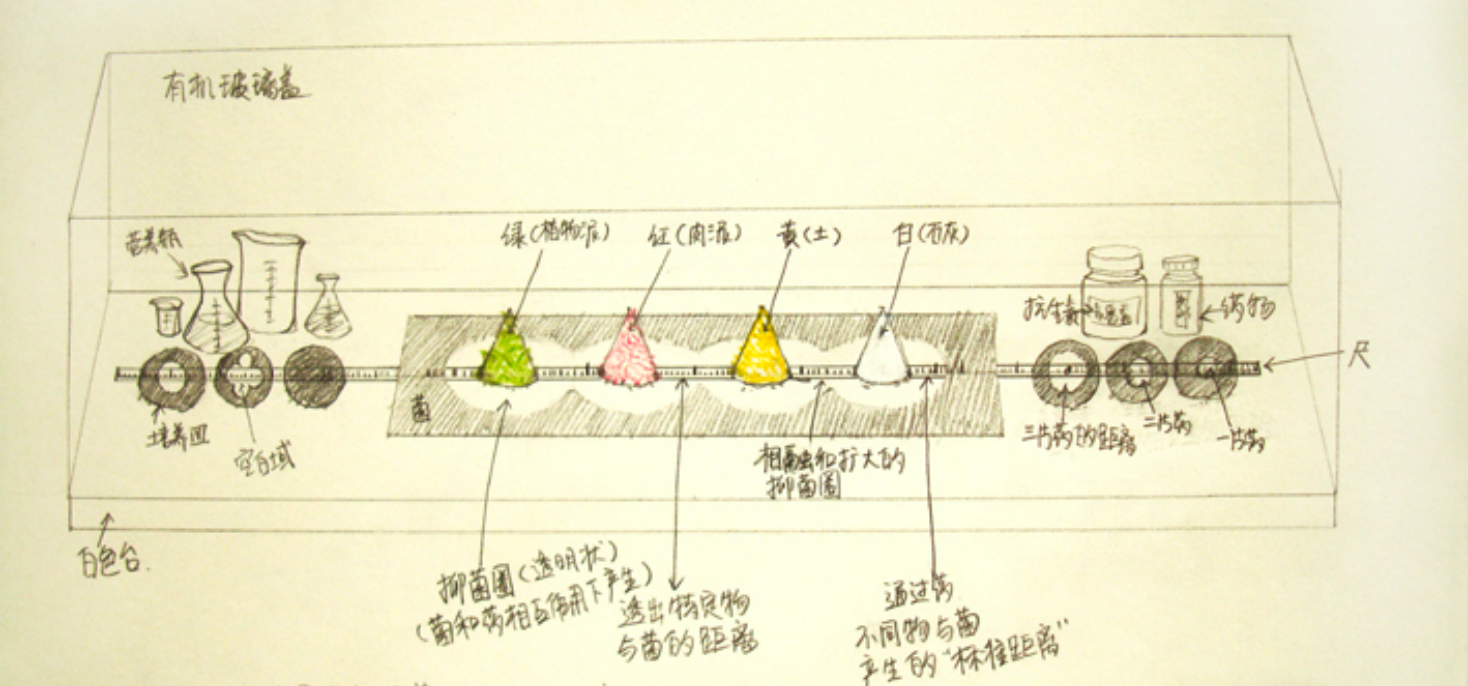

艺术家将植物、肉、土、石头等物质分别粉碎,调入配置好的抗菌药水,凝结成小堆,与平台上的微生物放置一起。在抑菌药水的作用下,平台上产生透明的抑菌圈。不同物质的空白域相互融合,透出下面尺子的码数,显示各种物质与微生物的实时距离。各类有机体、无机体的抗菌性与微生物的耐药性决定了距离的大小、存在和消失,它们处于时刻的运动变化之中。

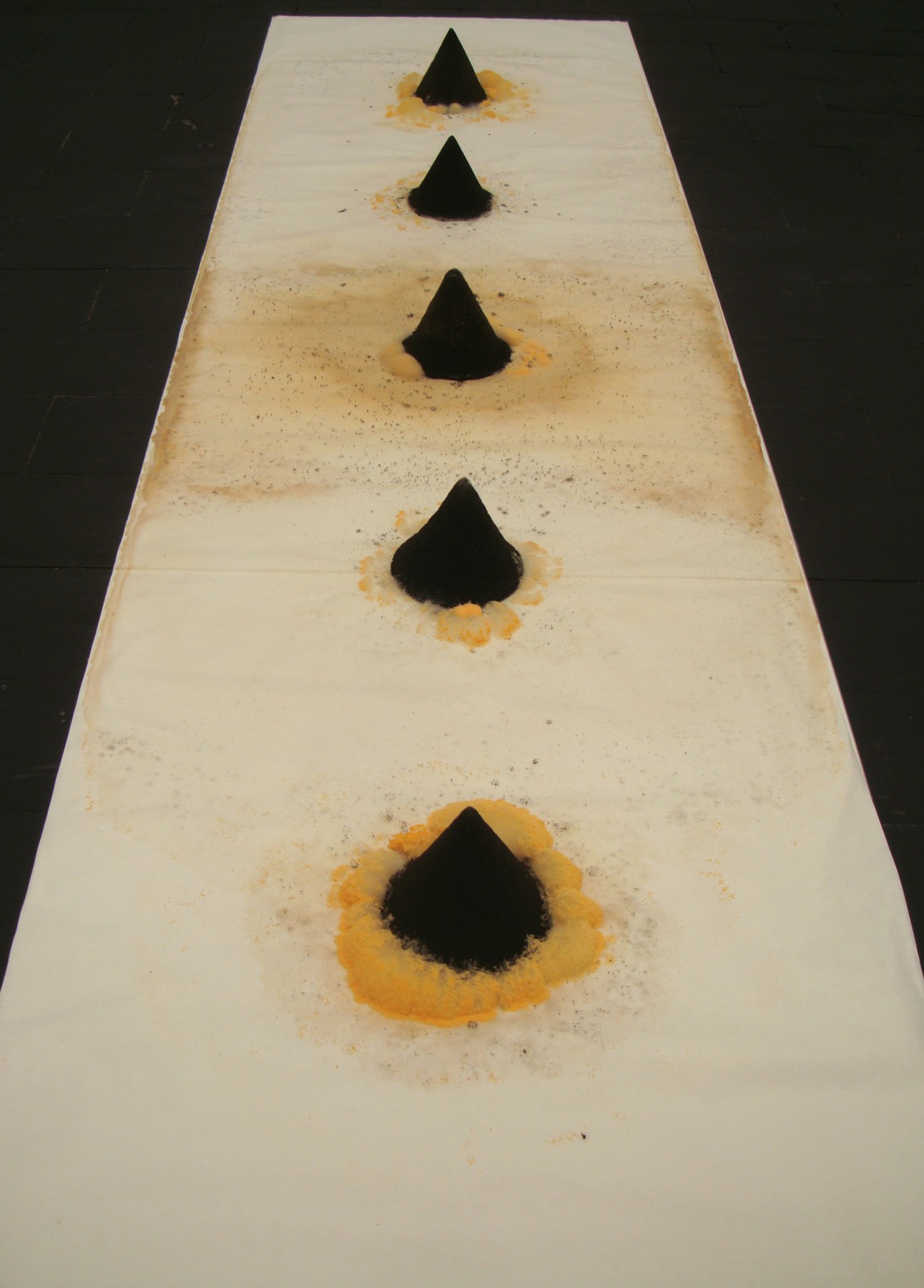

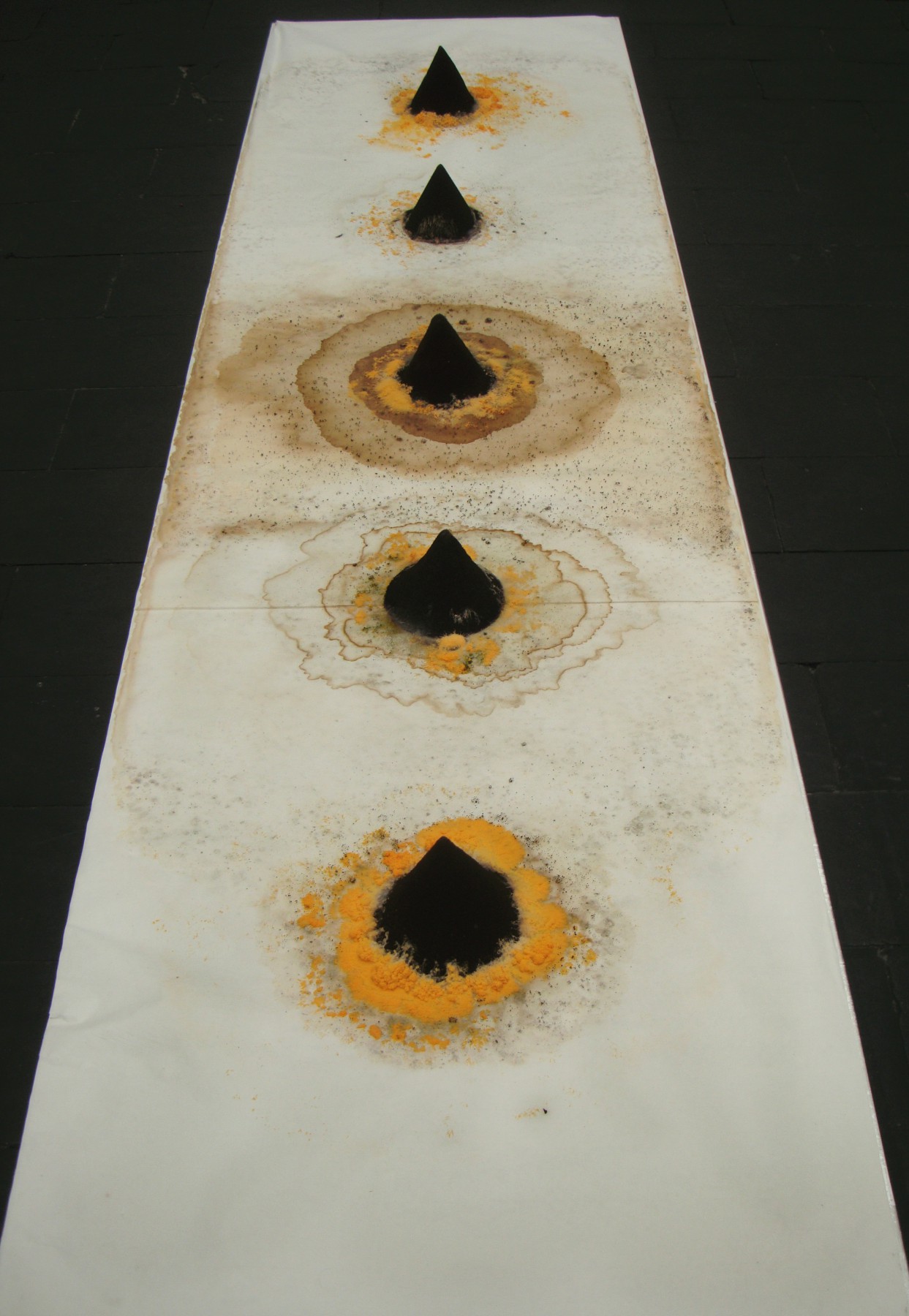

《过程的墨》使用的是炭黑曲酶。艺术家先将不同物品分别粉碎加工形成不同材料的营养体锥,然后刷上炭黑曲霉,放在纸面上。炭黑曲霉在营养体上刚长出来是白色,慢慢变黑。由于各堆的材质不同,微生物扩散生长的速度和效果各异,在纸面上留下不同的“墨迹”。

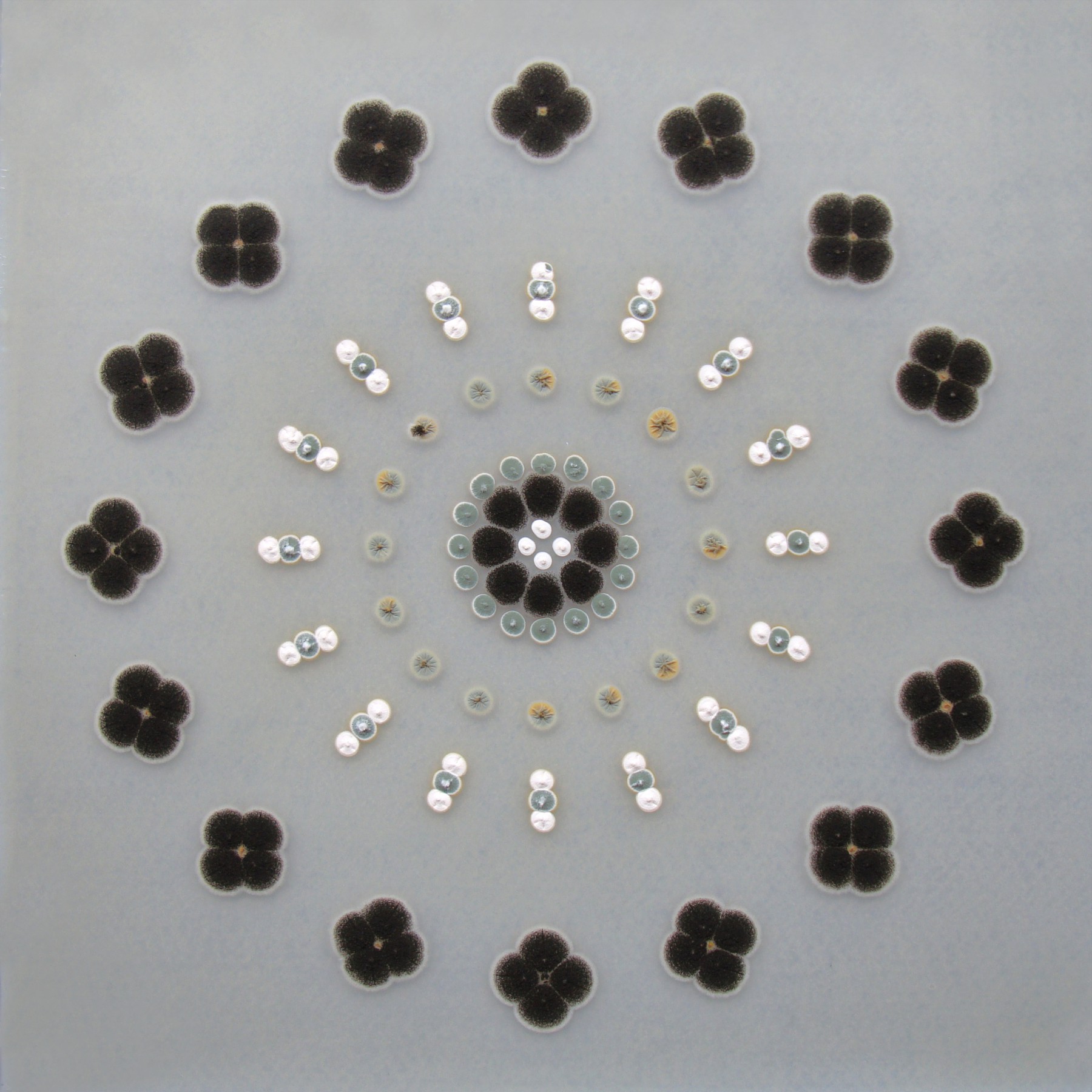

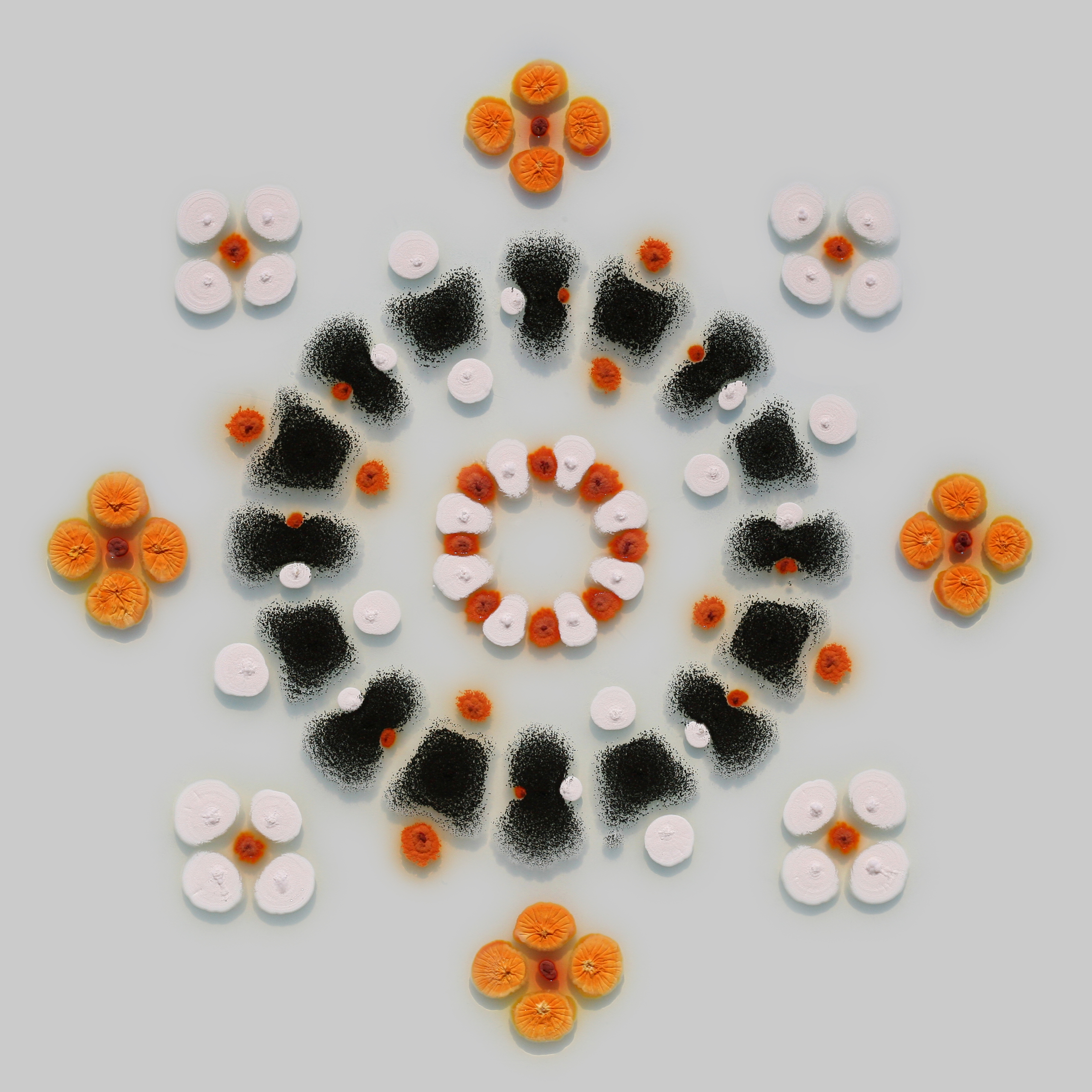

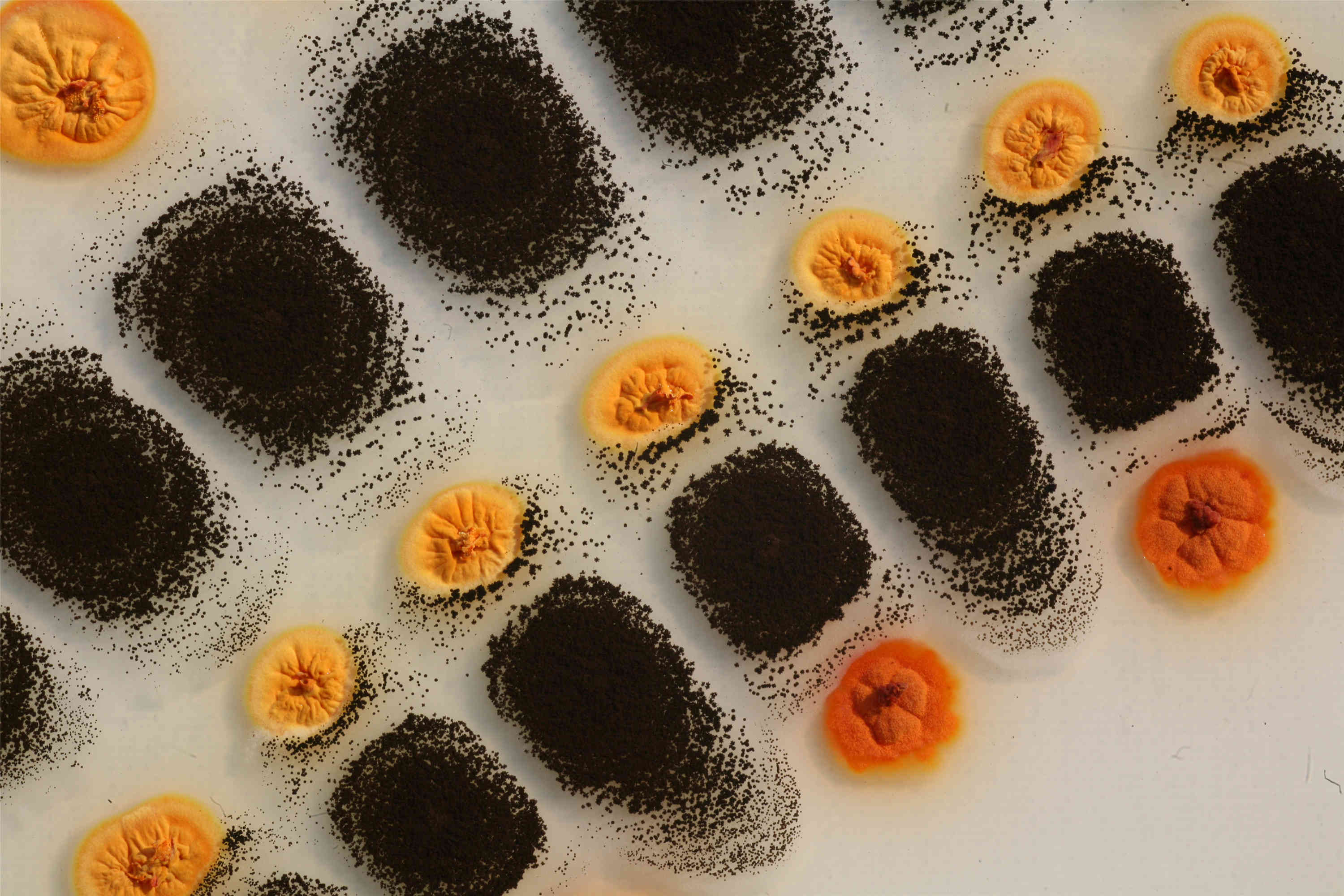

《圈》的形式简单,以微生物生命的常见形状——圆,表现微生物个体的特点及个体与个体之间的相互抵制与共生的关系。

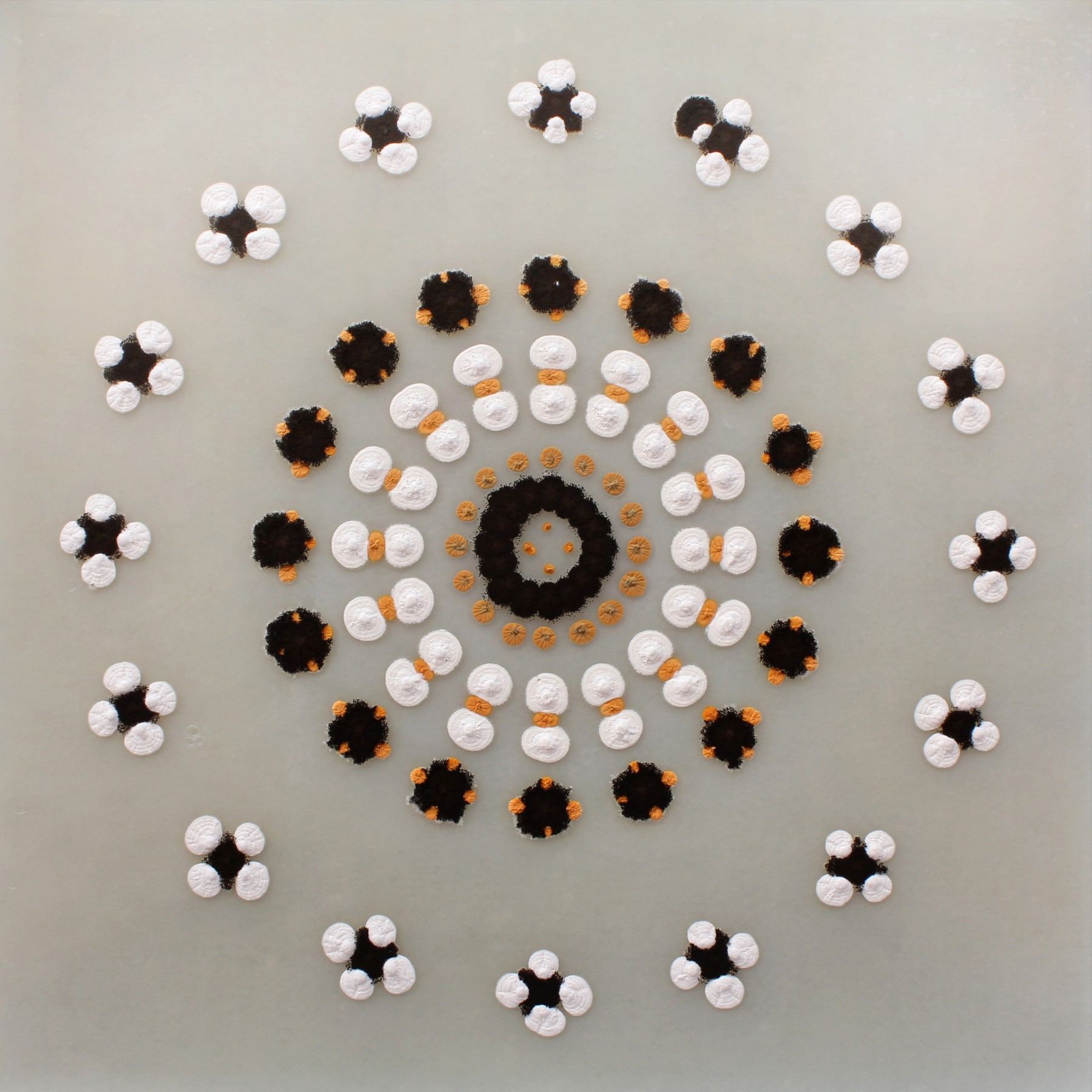

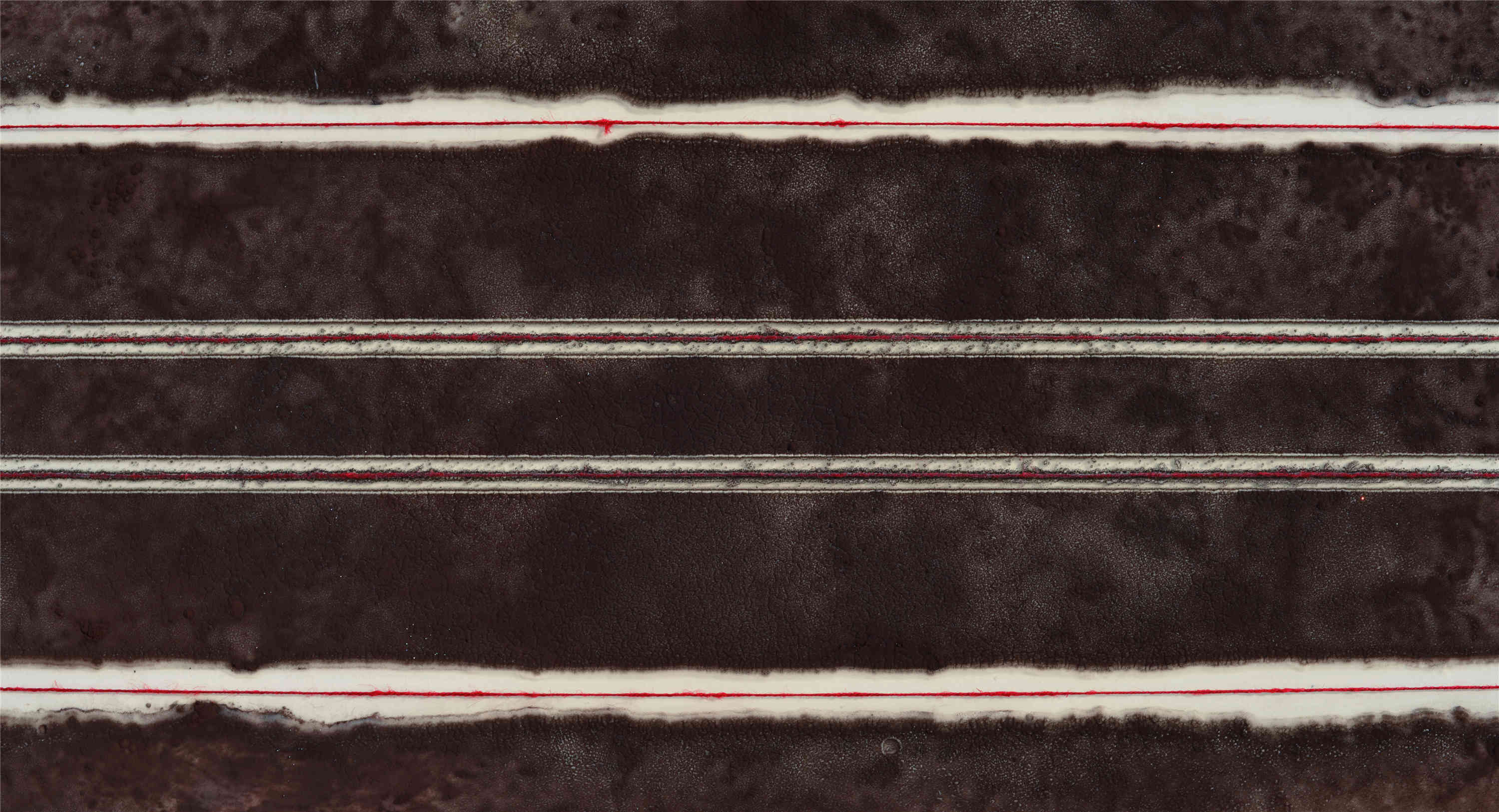

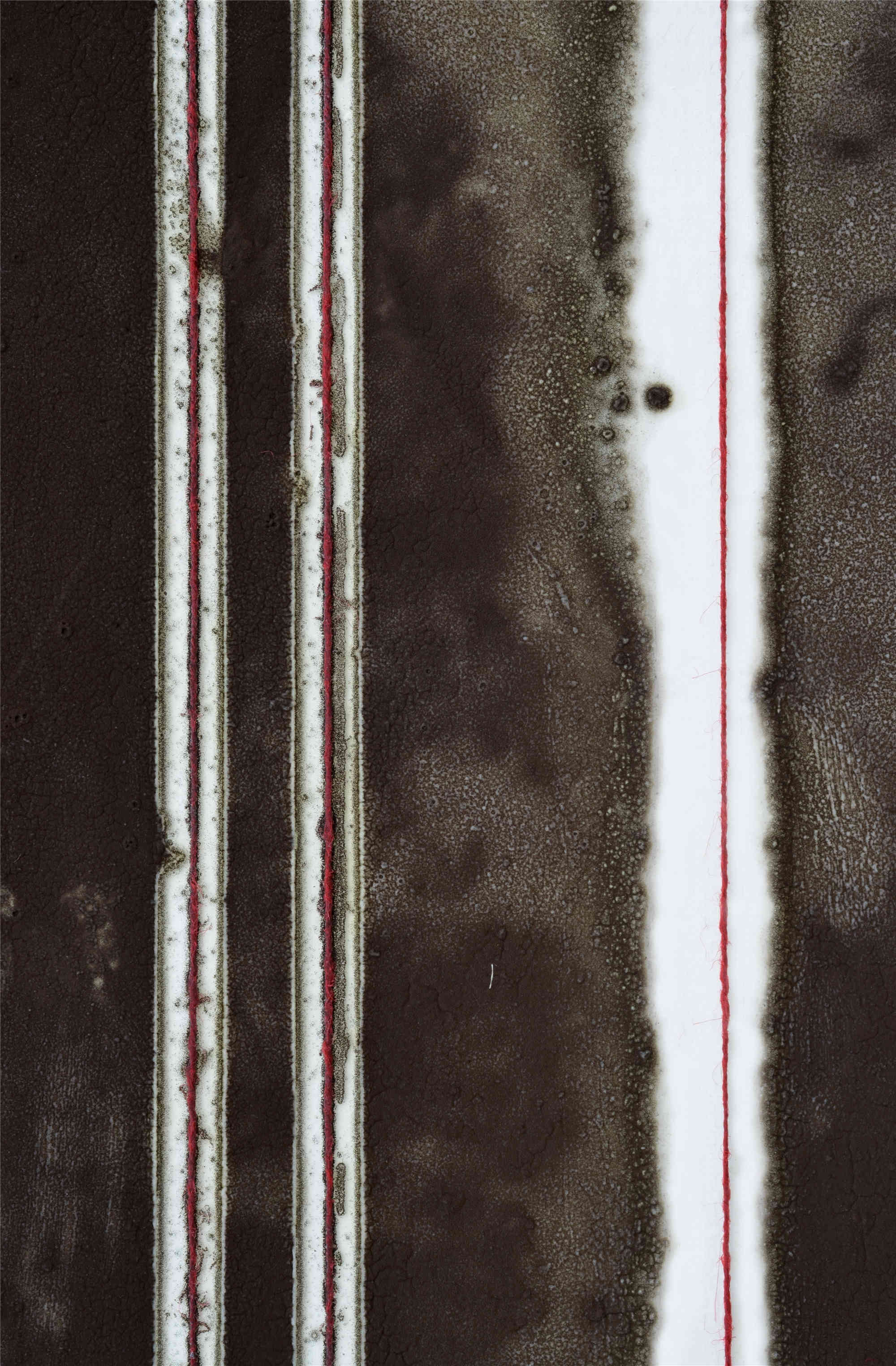

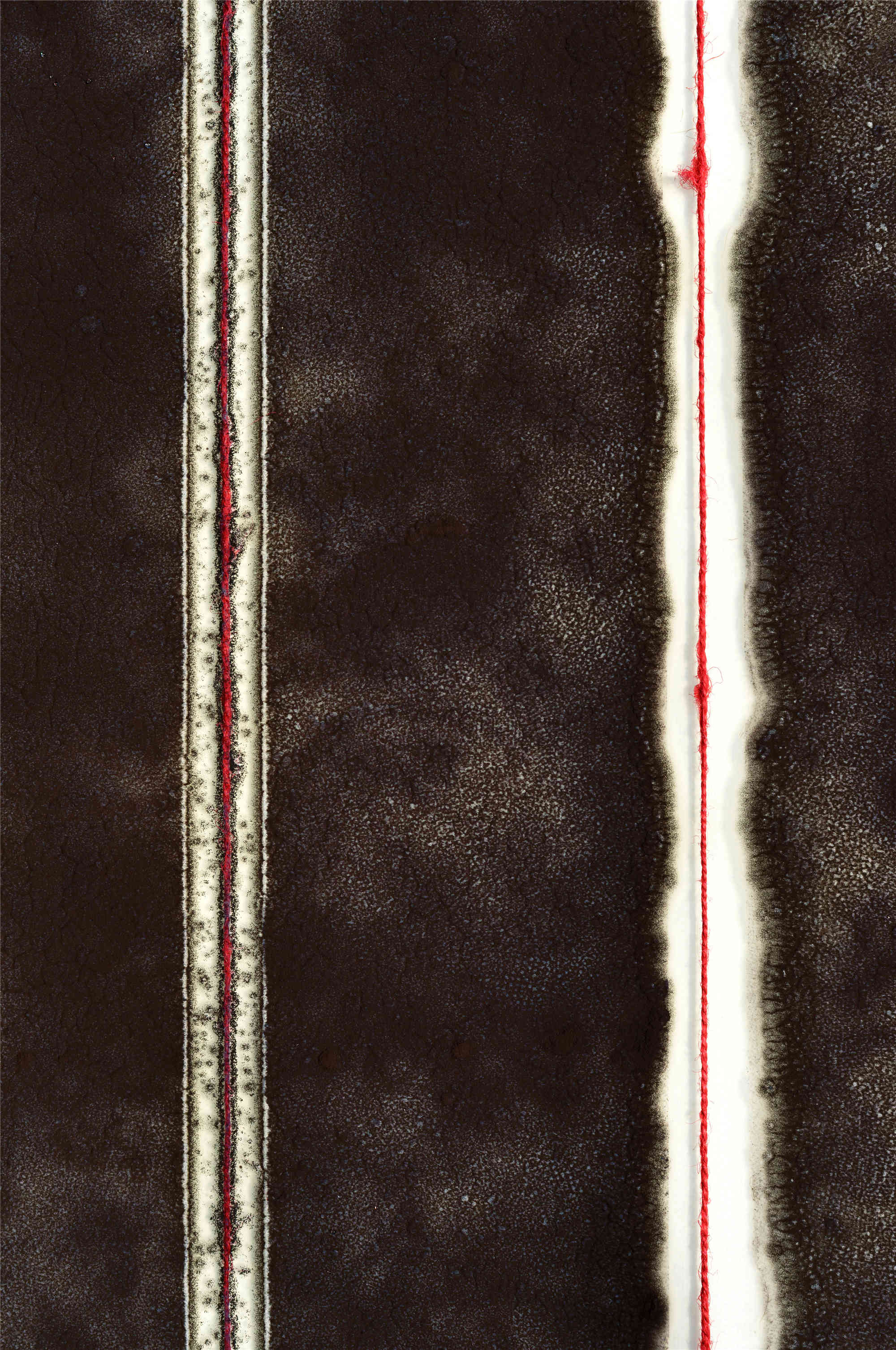

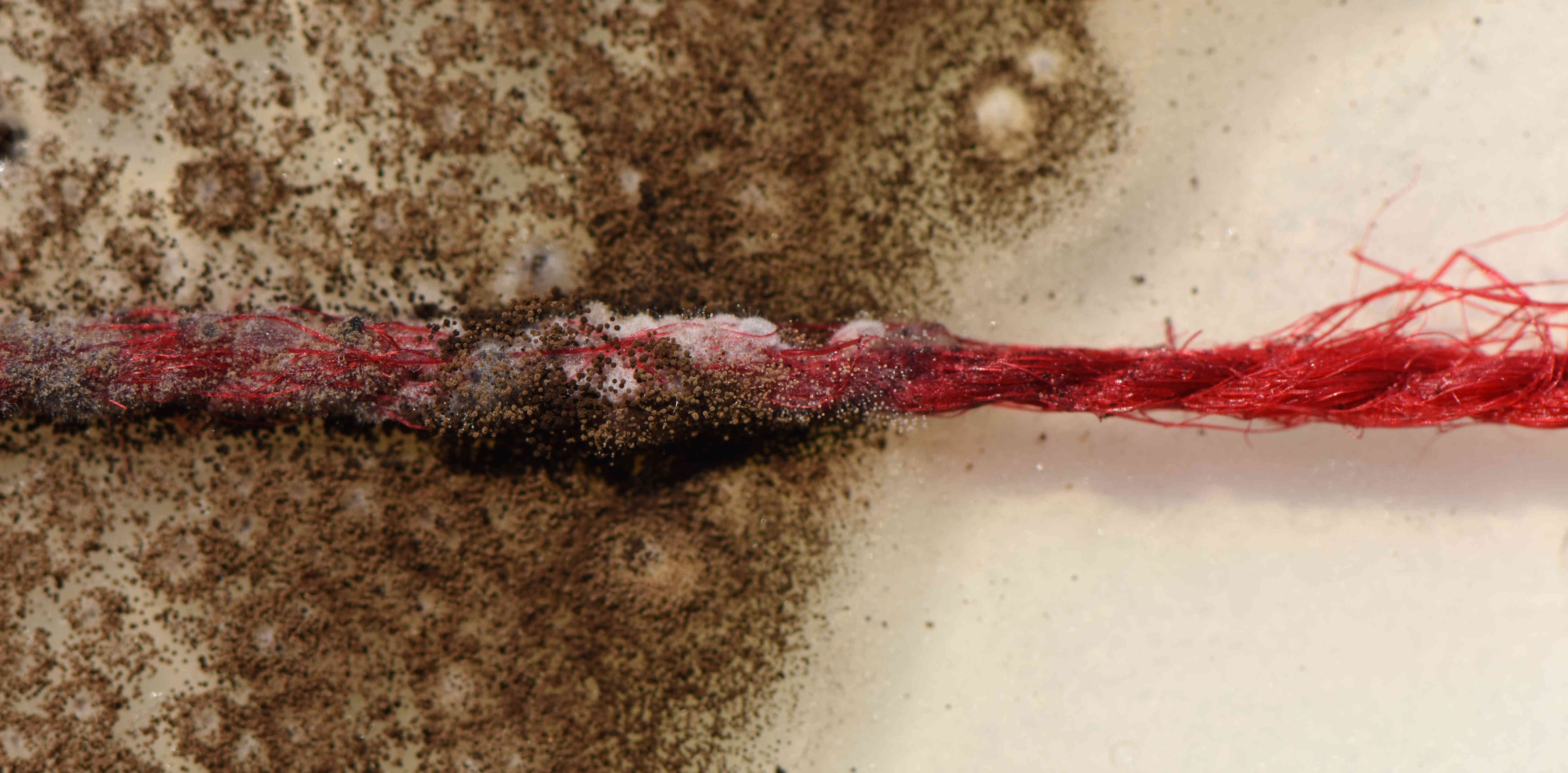

作品中整片的黑色来自黑色菌,红色线和它一起在同一营养体表面。中间的两条红线携带比黑色菌更黑的炭黑色菌,被它不断侵蚀。炭黑色菌与黑色菌相互遏制,自然产生规整的边界。同时,炭黑色菌一边腐化红线,一边向黑色菌扩散。

两边的红线携带抗菌素,它们的色彩保持鲜丽,与黑色菌裂出一道不规则的空白区域。空白区域的形状和大小由抗菌素的药效和黑色菌的耐药性决定,处于运动变化之中。从微生物开始在营养液中生长到形成下图的样子用了两天时间。

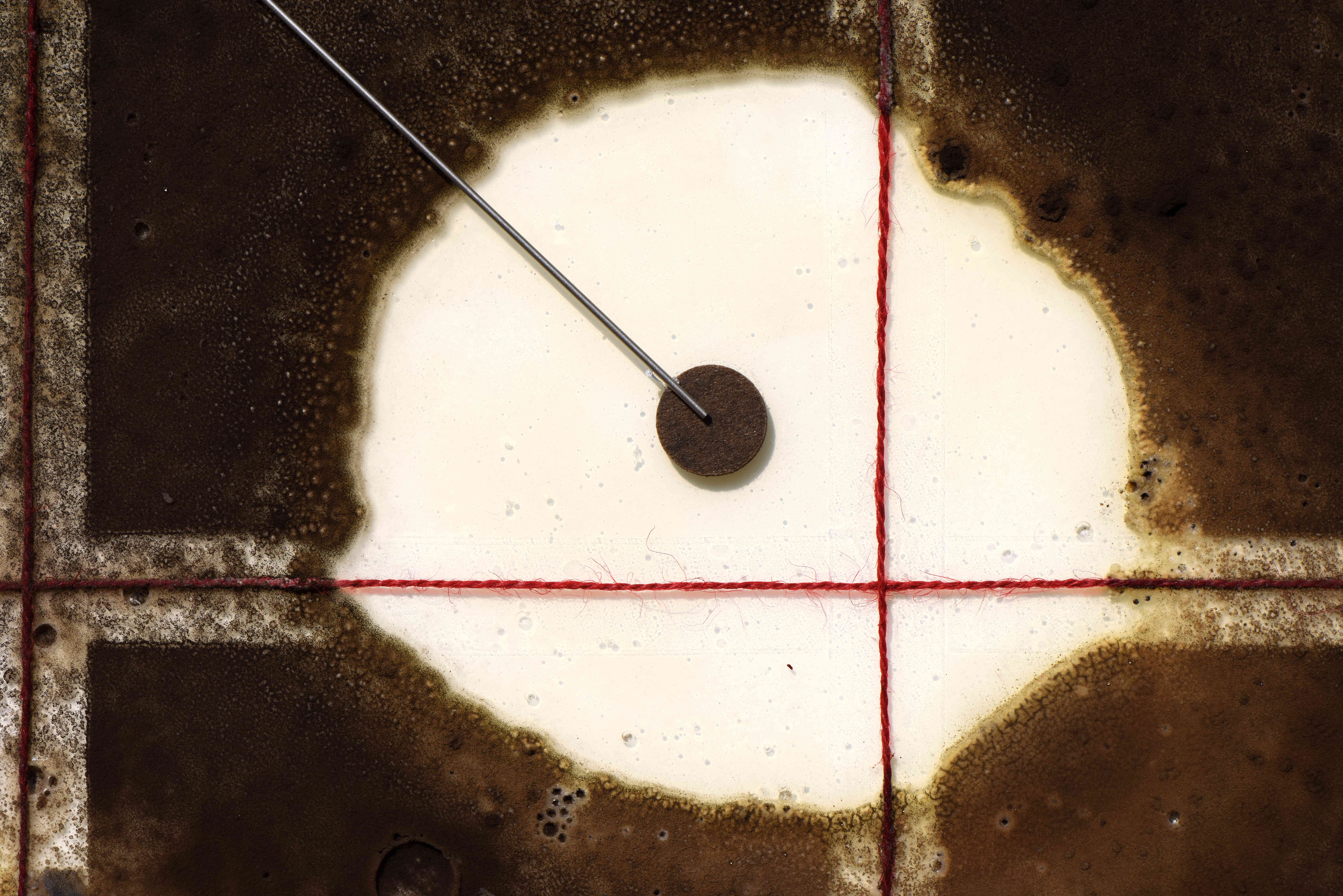

黑色菌和红线同在营养体上,红线上浸满炭黑色菌并不断被其侵蚀,炭黑色菌与黑色菌相互抑制而形成规整的空白区隔空间。同时,抗生素通过8个针头被注射到营养体上,形成圆形的空白区域,与黑色菌形成一个相对平衡的状态。在圆形空白区域内的红绳免受炭黑色菌的侵蚀。