|

靳立鹏,艺术家、教师,1977年出生, 现工作生活于重庆。他通过装置、行为和社会参与式艺术探讨生态危机及可持续发展的相关问题,探索具有想象力的未来。除个人创作外,靳立鹏任教于四川美术学院新媒体系艺术与社会方向,是《生态艺术》课程负责人,他通过课程与学生共同展开一些长期项目,并在校园内外开展跨学科的合作。作为研究者,靳立鹏也密切关注其他领域的工作及其他从事生态实践的艺术家的创作,并策划组织生态市集、酵素工作坊等相关活动。

|

|

|

《转基因的涂油礼》 行为 | 十方艺术中心,重庆 | 2017 |

|

|

“谁是入侵者”展览现场 |

宁波美术馆驻地项目“谁是入侵者”融合了装置、影像、蓝晒、绘画、设计和工作坊等工作,探讨入侵生物与生物多样性、城市化与全球化的宁波之间的联系。同时,项目以“人类作为最大的入侵物种”这一视角,探讨人与自然的关系。

宁波是世界级大港、国际贸易的频繁交汇之处,在这里,入侵物种并不罕见——潜伏于进口大豆、小麦等大宗粮食作物的有毒植物种子和昆虫、入境游客带来的水果、植株中的病原菌、混迹于船舶压舱水中可引发赤潮的各种藻类、藏匿于木质包装箱中已毁灭我国9000万株松树的松材线虫……艺术家走访了宁波海关、农业局、海洋局、园林局、森林病⾍防疫站、林场、药检所和城管所等众多部门寻求对话。其中森林防疫站的池树友老师与四明山林场的唐永江老师介绍了宁波防治松材线虫的情况;中医药检所的植物专家林海伦老师则讲述了入侵杂草在城市出现的规律,人类铲除杂草行为的荒诞性和杂草背后更大的入侵⼒量——城市的扩张。《谁是入侵者?》这个题⽬直接受到林老师的启发,暗⽰人类对于自然的入侵比入侵生物本⾝身更值得反思。下文将介绍本项目中几件作品。

|

|

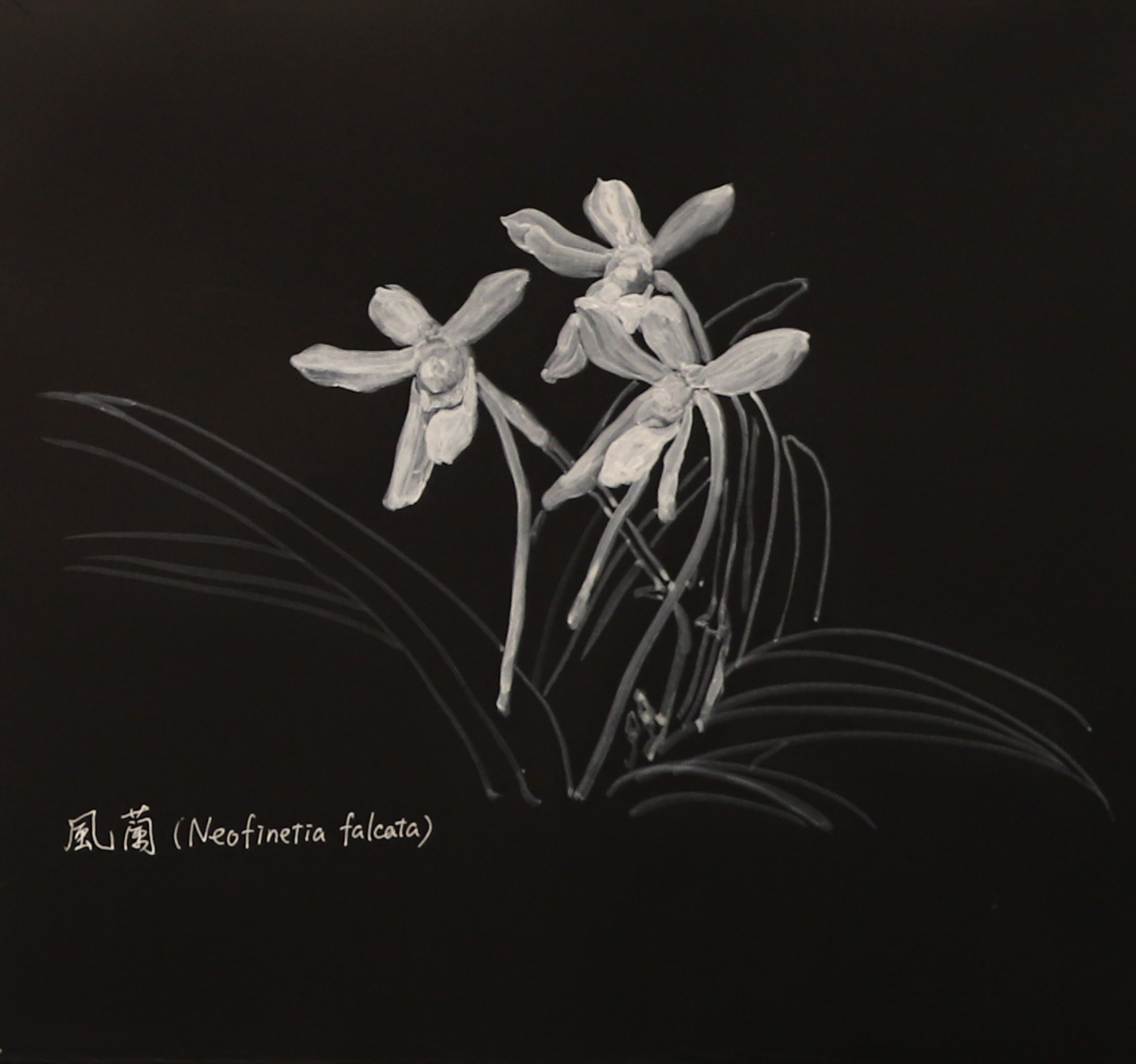

“谁是入侵者” 装置 | 黑卡上丙烯 | 40cm*38cm*27 | 2018 |

|

|

“谁是入侵者” 绘画 | 40cm*38cm |黑卡上丙烯 | 2018 |

兰科植物对⽣境的要求极高,可谓环境的晴雨表。《君⼦远逝》系列描绘了宁波本地以兰花为主的⼗几种珍稀植物,这些植物中的很多种是艺术家在这次项目中的合作者——宁波著名植物、昆虫研究专家林海伦老师——在外考察时发现的。城市化带来的负⾯效应是本⼟植物⽣存环境的丧失,⽽为消除各种入侵杂草⽽喷洒除草剂则进一步破坏本地植物的生存。同时,由于近年来市场追捧,⼈为盗挖兰花的现象不绝,更将其⼀步步逼入毁灭的边缘。艺术家在展览中以黑白的色彩呈现它们,表现一种悼念的情绪,暗⽰它们在城市化的威胁下⽽远遁⼭林以及对生物多样性的影响,希望以此唤起行动。

|

|

“谁是入侵者” 行为、蓝晒、入侵植物、视频 | 2018 |

|

|

“谁是入侵者” 艺术家手工拔除植物。 |

在宁波美术馆附近的一块荒地上,生长着茂密的小蓬草和一枝黄花等几种入侵植物,而本土植物已经难觅踪影。艺术家以身体与其互动,手工拔除植物,没有使用普遍采用的除草剂,避免继续伤害整个生态系统。之后,艺术家将成堆的入侵植物运回美术馆,并用古老的摄影术——蓝晒——为其留影存形。艺术家通过身体劳作、展览、蓝晒制作及工作坊分享信息、打开公众讨论。

|

|

“谁是入侵者” 《入侵植物蓝晒计划》儿童工作坊 |

|

|

“谁是入侵者” 蓝晒 | 235 x 150cm | 2018 |

在该项目中,靳立鹏与学生花了半个多月的时间在重庆北锫柳荫王家湾与通水村等地进行垃圾捡拾、研究工作。他们开展了GPS定位与拍照、清运垃圾等工作,并对乡村垃圾捡拾工、中转站清洁工、垃圾堆附近居民和政府工作人员进行访谈与对话,了解柳荫垃圾的分布和处理状况以及相关的民生问题。

|

|

“柳荫垃圾研究” 项目组成员:靳立鹏、冯奋进、陈雨涵、钟尼、古晓欢、周婉蓉、陈彦君、龚燕琳、刘力嘉、蒋秋。 |

|

|

“柳荫垃圾研究” |

与中国绝大多数城乡一样,柳荫的垃圾处理仍然是一个干湿不分的混合处理体系,通过将基层的垃圾桶和垃圾箱运送到垃圾中转站进行一些初步分拣和压缩,最终运到垃圾焚烧厂进行焚烧发电。

该项目最后在镇政府大院进行了最终呈现。项目组成员融合捡拾路线、照片和实物制作了一幅垃圾地图。考虑到天气和耐久性等因素,地图采用了塑料材质。项目组成员与公众现场互动,探讨乡村垃圾随意丢弃、垃圾分类、塑料、堆肥、农药等问题。

|

|

“柳荫垃圾研究” 装置 | 喷绘地图、现场品、喇叭 | 6 x 6 m | 2018 |

|

|

“柳荫垃圾研究” 装置 | 喷绘地图、现场品、喇叭 | 6 x 6 m | 2018 |

|

|

“柳荫垃圾研究” |

“愈园计划”是四川美术学院一处建筑垃圾堆放地转化为社区食物花园的修复式生态艺术项目。它旨在以生态食物生产、园艺与垃圾转化来疗愈人与自然,探索如何创作面向未来的生存与行动美学来应对危机和改变社会。同时计划以大学课程、社区工坊、读书会、放映会、食物分享和种子交换等形式与学生、其他教师和家属以及底层社群进行合作来凝聚和营造社区。谐音“芋圆”,暗喻其食物生产的功能。通过以所修复土地上生产的、得天地精华的食物,以此疗愈深受化学农业伤害的身体。

|

|

“愈园”在清除化工垃圾的基础上以生态的方式疗愈被严重干扰的土地,利用植物清除毒素与吸附二氧化碳。 |

|

|

“愈园”清理前的情景。 |

|

|

“愈园”鼓励本土生物多样性的方式疗愈由于城市化和大学城建设所消失的本土物种,拯救种子的多样性,尊重乡土植物作为地方性知识存在。愈园将以共生的美学挑战现代景观,与杂草共生,为鸟儿供食,歌颂农业与种子,为各种动物提供生态廊道与跳岛。图为“愈园”的一位主要参与者,一位清洁阿姨,在指导学生认识本地野菜与药用植物。 |

|

|

“愈园”以朴门小而慢的法则进行渐进式修复,以惜物的精神重新审视物质,力求物尽其用。在这里“人类世”的“问题物质”——塑料和化工废弃物——被记录和清走,水泥下水道盖板被用作步道,砖头用作构建曲线的种植区域,巨大的石块用作修建“善良人类世纪念碑”(巨型螺旋花园),社区的厨余垃圾被转化为滋养万物的土壤,废弃的画框和木板化身为标牌或文字作品,以及各种艺术创作后被遗弃的垃圾成为点缀其间的现成品装置。 |

|

|

《善良人类世纪念碑》将利用原地废弃的大石头、水泥和砖块等建筑垃圾搭建螺旋花园的框架,从而创造性地转化水泥这一建构现代化同时也导致环境危机的重要材料。螺旋花园的体系是根据植物的习性(根系深浅、喜阳或喜阴、喜干或喜湿)来安排其在花园的高低、向阳或背阴的位置,让植物以最为适宜的方式接受阳光雨露的照顾。花园通过种植各种观赏、香草和蔬菜等植物,不采用任何化学肥料与除草剂,用自然界自身的力量修复土壤,来转化建筑垃圾,转化“人类世”这一负面概念,表明人类有与万物和谐共处的可能。 |

所有图片、视频由艺术家提供,版权归艺术家所有