|

|

|

丽江工作室院落(照片摄于2007年)工作室的天井后来被二哥找来的石头铺满,还种上了几棵树。 |

2004年,丽江工作室创办人正杰租下了云南省丽江市玉龙纳西族自治县拉市镇吉祥村的一处传统民居,将之改造为艺术家驻留的生活和创作空间。房屋主人二哥一家即住在隔壁,他们也是工作室的协调者,既为艺术家提供饭食等其他生活上的支持,也为艺术家了解地方知识、促进与当地人沟通,以及项目开展提供帮助。

|

|

|

丽江工作室院落(照片摄于2007年)工作室的天井后来被二哥找来的石头铺满,还种上了几棵树。 |

丽江位于云南省西北部,是滇、川、藏交通要道。四县一区,全市总面积2.06万平方公里,截止2017年末总人口129万,非汉族人口比例超过五成。丽江地处低纬地区,但因其海拔高、地势北高南低,西南横断山脉与喜马拉雅山系东西相峙,地貌丰富,位于三江并流(金沙江、怒江、澜沧江)的核心区域,兼有亚热、温、寒带三种气候,生物多样性极为丰富。丽江工作室所在的吉祥村,位于丽江古城以西的拉市,坐落在国家级保护湿地拉市海南侧,行政上隶属于玉龙纳西族自治县,是一个传统的纳西族村落。纳西族文化具有多样性和融合性,而其最为人称道的是具有悠久历史并传承至今的东巴文化,东巴文化以独特的象形文字典籍与丰富的仪式系统为载具,吸收融合了印度文化、藏文化,以及汉族佛道教文化的因子,形成了兼具自然宗教与人文宗教特点的独特信仰体系。如今,已只有为数不多的东巴文化传承者“东巴”熟知东巴经典、懂得使用东巴象形文字、进行仪式。

因为吉祥村离著名的拉市海湿地公园非常近,又可以远眺玉龙雪山,故而发展文化旅游、农业产品、生态旅游,既是被塑造出的当地身份特征,也是多数当地人的愿望。从吉祥村坐公交车去丽江市中心的一个半小时路上,除了迤逦的乡村风光,能看到最多的便是骑马观光的游客和本地主要经济作物雪桃的巨幅广告。丽江工作室,正是处在这样一个正在发生快速变化的乡村环境中。

在2005年国家颁布“建设社会主义新农村”政策、对农村进行产业改造及土地确权工作之前,二哥家的农耕可以自给自足,主要种植玉米、水稻、小麦、扁豆、豌豆等。后来,他们家的土地被政府征用,从20亩减少到7亩,也开始种植苹果、桃子等经济作物,粮食需要从市场上买。和其他当地农户一样,二哥家用的种子是买来的商品种子。

|

|

拉市海(2018年10月) |

|

|

|

吉祥村(2019年3月) |

|

|

|

拉市海(2019年3月) |

十多年来,工作室已进行了100多场驻留,不少艺术家的作品就留在工作室或放在村子的其他地方——公共空间、村民居所、拉市内外的各类艺术空间,等等。对于丽江工作室的工作人员来说,他们最关心的是艺术家如何能够充分发挥他们的创造力。艺术家申请驻留时不需提供特定的创作主题,只要能够说明为何要来此地创作即可,驻留时间也可根据艺术家的需要进行协商。当然,艺术家选择来这里驻留,一般都对当地生活有着深入的兴趣。工作室共同生活的形式使得艺术家的创作、生活、研究交织在一起,并受到当地生活生产节奏的影响,包括对人际关系中“分享”和“慷慨”等概念的重新理解和实践。

|

|

从丽江工作室二楼的窗户能望见玉龙雪山山顶,山顶的景象随着季节的变化和光线的移动而变换。工作室曾用过“看见冰川的地方”这个描述来命名自身的阶段性工作,探索个体对环境的感知、工作室与当地自然环境的关系以及共同学习的经验。 |

这里将介绍丽江工作室的三个项目:“A-lla-la-lei”、“失真之失真菜谱”以及“麒麟舞”。这三个项目所包含的议题和创作方法广泛,是艺术家长期实践、推进的方向,并随着新实践者的加入而获得持续深入。以生态视角切入,并非企图将项目局限在生态实践的框架内、给出一个全面的定义,而是尝试探索:在当地作为组织性而非经验性存在的自然,是如何与艺术家的创作产生互动?丽江工作室作为一个与吉祥村相伴相生十多年的实体,是如何对村子的社群生态进行反应并参与构建的?这些项目尝试描摹的只是实践的一些侧面,与其说是总结概括,不如说是邀请,邀请读者从生态的视角打开理解这些实践的更多通路。

|

|

在村子和工作室,聊天、吃饭等活动很多时候是在房屋前廊被称为厦子的开放空间中进行。二哥家的厨房也是一片对着天井的开放空间,许多重要讨论在这里发生(照片摄于2019年2月) |

|

|

工作室一角。房前的厦子对着天井(2019年3月) |

如果读者想要了解更多相关内容,可以从访问丽江工作室的网站及艺术家个人网站开始入手。例如,艺术家Sarah Lewison记录了当地传统自给自足农耕到规模农业的转变,以及旅游业、农业政策是如何使用自然资源、对农民生活产生影响的(《Naxilandia in the 17th》,三屏或四屏影像装置,尺寸可变,70分钟,2017年);艺术家Duskin Drum与村民一起在“世界遗产啤酒花园野餐”项目中探索蘑菇种植和环保策略(2018年);音乐人也喜欢在这里做环境即兴或进行田野录音。艺术家的探索并非是一种怀旧之举。艺术与村子“发展”过程中各方的犹疑和停留的意愿共进,与现实对认知与反应空间的挤压相处,产生一些幽默、奇想、无所事事和可被称之为“作品”的动作、一些共同的时间和感知。相对于旅游业乐于宣传的静态的、田园牧歌般的“自然”图景和“多元文化”大餐,艺术家的视角是动态的,为丽江提供了另类的阐释方法。另一方面,艺术创作生成了一块土壤,搭建实在的网络,连接区域内的行动者,为改变地方意识和行动逻辑提供可能,并随着艺术家不断的重返而逐步深入。实践者意识到,除了将一个村庄当成一个遗产保护起来,或者以发展的逻辑完全忽视其特殊性,还存在别的可能。

|

|

|

“A-lla-la-lei” |

“2019年3月下旬的晴朗午后,一群人聚在丽江工作室厨房后面的家庭菜地边,围着一个奇怪的装置。远远望去,它有点儿像村里常见的草垛,但颜色要更复杂一些。如果你走近一些,会发现“草垛”是用竹子编成的,下方有一个圆形的红砖基座,装置的一侧留有开口。吉星左手拿着竹管,右手慢慢往竹管里灌葭莩灰(即芦苇秆内的薄膜烧成的灰)。竹管上刻着粉色的字:“二月 夹钟 清明”。夹钟是中国古乐十二律之一。清明是农历二十四节气之一,也是华人团聚、祭祖的节日,落在公历四月四日或五日。在一旁观看的众人都屏住呼吸,生怕动静一大,把灰弄散了,那五天收集芦苇膜的功夫就白费了。把葭莩灰都装进竹管之后,吉星跪在地上,身子从开口探进装置,将竹管插在泥土里,和其他长短不一的竹管排在一起。然后他调整了边上监控摄像头的位置,确保它能拍摄到每一根竹管。忙完这一通,吉星感到身体紧张极了。

|

|

|

“A-lla-la-lei”

|

“这件竹制装置——“候气室(Qi-mometer)”——由艺术家Petra Johnson发起,丽江工作室的数位驻留艺术家及本地实践者共同完成搭建,是探索农业与艺术关系的“A-lla-la-lei”艺术项目的一部分。现代科技可以通过使用土壤温度计判断土壤是否适宜播种,在古代,人们依靠监测24节气实现这一目的。“候气室”是一项已失传的测量节气的工具:插在候气室中的竹管长短不一,是定音器具,被称为律管,按十二音律的顺序排列,并按照十二辰的方位埋在地里。节气根据太阳在黄道上的位置而定,同时伴随地气的升降,到了中气交节的时刻,葭莩灰便会被地气冲出竹管。

候气术的完整操作方法和实际效果已无从得知。实践者在网络和相关书籍中寻得的记录,为他们重新想象这一存在了近两千年的技术、探索本地知识、环境感知和其他兴趣提供了一个基础。候气室的设计是由驻留建筑师吴舒吟根据文献、参照了村子里草垛的尺寸和比例改建而成的。竹子是工作室协调人二哥和雪梅带大家去附近山上采来的。当地编渔网和篮子的能手和志勤、和振金教会了大家如何编竹子。Katika Mediani(动画艺术家)、 Duskin Drum(艺术家、教育者)、Bochay Drum (景观考古学家)、Ben Torpey(农夫)、许志峰(建筑师/艺术家)也为建造候气室挥洒了不少汗水。一群美国高中生用泥土为候气室搭建了防雨结构和一条小径。根据风水师傅木宗培的建议,候气室的所在地一定要视野开阔,要能看见太阳从山后升起时的壮美景色。于是,大家决定将候气室安置在工作室厨房后侧的家庭菜地边。菜地连接着农田,那头是连绵不绝的山峦。

|

|

|

“A-lla-la-lei” |

|

|

|

“A-lla-la-lei”

|

|

|

|

“A-lla-la-lei”

|

|

|

|

“A-lla-la-lei”

|

|

|

|

“A-lla-la-lei”

|

|

|

|

“A-lla-la-lei” |

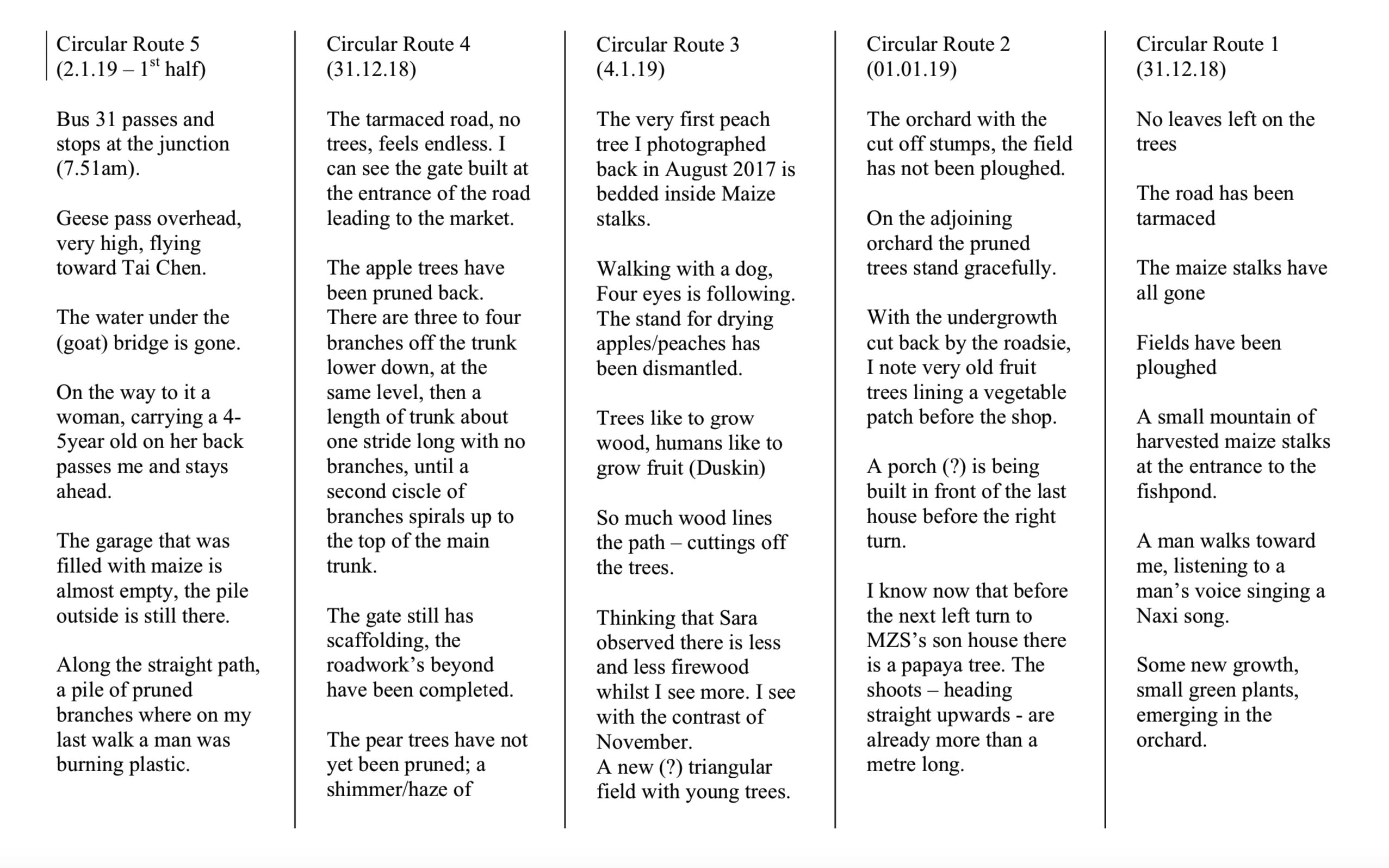

“A-lla-la-lei”在纳西语中是“你好”的意思。Petra作为长期驻地实践者,从2018年10月开始组织项目,邀请相关本地和外地实践者、包括之前驻留过的实践者加入并对外开放申请。项目以“候气室”的建造为始,在一年多的时间里,以节气作为组织结构记录生态知识,探索知识与感知两者之间是如何相互影响、相互生成的。例如,Petra对一条路线进行重复行走和记录,既是在记录变换的景象,也是在创造新的时间感:“独自行走的时候,柳枝的摆动节奏和脚步的移动叠加在一起,在一年的不同时候有不一样的律动,这就会对我记忆这个场景的方式产生影响。常规的日历记载时间的方式无法包含这样的记忆。”若是和他人一起行走,Petra则会更注重分享经验和倾听。这样的循环往复、不断描摹,是以“周遭”在自身上的投影来更加显影“周遭”:“不管我们做什么,我们只是把我们身边出现和生长的丰饶更好地显现出来而已——我们必须使劲浑身解数才能办到这一点。”

项目持续开展的工作还包括种植蔬菜、记录村落不同时节植被的变化、观察村落农业生产的管理(如水渠设置、水库何时放水)、研究和农业生产有关的民间艺术(目前工作室正试图考究一首本地农事歌)等等。同时,实践者也通过组织持续的电影放映、在每周农民市集举办互动活动等方式,创造与村民互相学习的机会。

“A-lla-la-lei”

"On the Last Day of the Time of Greater Snow"

录像 | 8′30″ | 2020 | 致谢:Petra Johnson

Petra在一年多的时间里录制了一系列12秒短视频,此作品由2019年大雪节气期间(12月7日至21日)的视频剪辑而成,并配以Petra的叙述作为旁白。重复的行走、影像堆叠的节奏……节气框定了一种存在和感知的形式,同时又供给了无数或暗或明的衍生文本,使人敏感于“明确”的不同形式……影片的灵感来源于纳西文化中以歌记叙的农事历。同时,有两个元素影响Petra的叙述至深——人类学家埃里克·穆尔克(Erik Mueggler)的作品,以及东巴和秀东所举行的仪式。影像也推出一个纳西话配音的版本。

|

|

“A-lla-la-lei” |

|

|

“A-lla-la-lei” |

|

|

“A-lla-la-lei” |

在项目中,参与者自己决定进行的方向。比如,艺术家、丽江工作室的协调人吉星对候气术与音乐的关系感兴趣,好奇大地如何通过竹管发出声响、表达自己的意志。几年前从城市里搬到附近正盛村的朱明关心本地农业知识,他坚持记录对四时节气物候的观察,因此也很愿意参与进来共同研究增加感知的通路。因此,完善、维护候气室的目的,与其说是为了获得科学可信的结果,不如说是进行一场调整自身感知、联通不同视角的旅途。艺术家也在这个过程中思考:农村的智慧和身体经验如何在城市消化与再生成?

吉祥村的实践者还与附近正盛村、茨满村的实践者形成“三村通”共同体,定期碰面交流各自工作。许多参与者已在地方知识的发掘与耕耘中实践多年。他们期望通过了解不同语境下的生态状况,探索本地经验对外来经验的转化,从而可以与村民有更有效的沟通并将村民经验反馈到外界。

|

|

“A-lla-la-lei” 吉祥村、正盛村、茨满村的实践者定期举办“三村通”交流会分享各自在村庄的工作和观察。三个村子都是纳西村,虽具体的社会经济状况各不相同,但都不同程度上受到农业政策和旅游发展力量的影响。“三村通”实践者包括艺术家、基层干部、研究者,他们注重推进自身研究与村民的沟通,探寻共同的兴趣点以开展长期项目,例如茨满村的实践者发掘本地特产——梨,以及梨与敬老传统的关系,成立合作社,开展梨树种植和有关梨的故事创作计划。 |

“……所有关乎传统的思量均源自一种失真。那些向祖母学习传统菜谱的年轻人,那些不从商业投机的角度来衡量土地价值的农民正在力图扭转已成社会共识的发展态势……‘失真之失真’计划研究了纳西族或许未被记载,却被智慧的头脑、饱经风霜的双手所实践的技能。然而我们的这份记录本身亦是对那些口传身授的习俗的失真。这种失真甚至得寸进尺,塑造出与真正的起源相悖的起源。”

——摘自《失真之失真菜谱——引言》

在这个项目里,艺术家关注的是在农民双手和土地中生长的智慧,神话,本地和外来的交汇,以及对观看、改编传统的警惕与反思————包括来自艺术家自身的观看与改编。

植村绘美与马艾迪就食品和农耕已经展开了多年实践。从2008年到2013年,他们是位于老北京中心区胡同临街空间“家作坊”的协作者,发起很多与食品和农耕有关的活动。“家作坊”成员经常带流浪的植物回家,就地取材打造花园。植村绘美与马艾迪发现,城市人关于农村的知识很多时候是通过流动人口和植物移栽获得的。除了种植、堆肥、在“家作坊”的厨房忙活组织交流活动,2010年9月,植村绘美发起了一次北京有机农民市集(Beijing Farmers’ Market and Country Fair),使从事有机农业的中小农户能够和消费者直接交流。本是作为艺术项目的市集,在各位艺术家、农夫、农场、志愿者、消费者、学者的组织下,至今仍在运行,包括常规化的市集、农场拜访、分享会等活动,以此帮助农户拓宽市场渠道、减少化肥和农药带来的环境污染、维护食品安全及实践公平贸易。他们还邀请艺术家作为市集参与者开展了一系列艺术项目,并持续汇编与农业及食品生产和消费相关的艺术家实践,在《Hello, Vegetable! 你吃了吗?》网站上列出。

2014年,植村绘美与马艾迪来到丽江工作室,他们和Julia Feyrer、Carson Fox、Marc Schepens、木云柏、正杰等人向二哥一家学习了各种食物制作的方法和食物背后的故事,例如米酒、臭豆腐辣酱、腌菜等等。大家也尝试了其他地方的菜谱,并根据收集来的食谱和故事创作了版画和手工书。

对艺术家来说,以书作为创作载体是非常自然的决定。“菜谱”是一种亲切的传播形式。做书也是艺术家之前在“家作坊”经验的延续,在那里,艺术家将书视为一种社会生产,能够赋予其承载的内容一种价值,正合适保存那些农业方式转变过程中慢慢遗失、未被正式记录下来的技能和实践。当食物背后亦真亦假的故事通过书的形式展开,似乎颇具真实感和正式感——同时承认短暂停留、有限作为所带来的“失真”。

项目也通过比较不同区域的相似境遇,促成不同语境下“新农民”进行对话。植村绘美邀请了将农耕视作文化实践、行动主义实践的日本“新农民”来到吉祥村和金沙江边的吾木村交流经验。其中一位农民花了十年的努力,通过种树的自然过程,使一座荒山恢复生机。大家还共同观看了关于一所70年代东京社区农业公社的纪录片。

回想自己在北京和丽江的实践,马艾迪这样反思:

“食物的流通在丽江和北京完全不同。在北京,年轻的中产阶级家庭将参与周末农耕视作一种愉快的、健康的生活方式,但纳西的年轻人并不一定对传统农业、文化和宗教实践感兴趣,现在拉市海村民的耕作已经不能满足自身的日常所需了。尽管如此,纳西人准备食物的方法、房子的结构、人和牲畜的紧密关系……这些都有太多值得学习的地方了。”

|

|

“失真之失真菜谱” |

|

|

“失真之失真菜谱” |

|

|

“失真之失真菜谱” |

|

|

“麒麟舞” |

在一阵锣、鼓、唢呐声中,天神阿普带着彩云登场了。

天神手持拂尘,说着吉利话,大意是虽然天上已经很好了,但是有时也觉得寂寞,所以总是时不时想来人间看看。

绕场数次后,天神和彩云退下台去,两匹小花马奔腾上前。小花马在场上来回跳跃,充满活力、欢快至极。

鹿儿也下了山,和仙鹤打闹起来。鹿和仙鹤先后跃上桌子,活蹦乱跳,向四周观众点头致意。不一会儿,仙鹤还下了个蛋!

凤凰则伴在麒麟身边,舞动着翅膀。

天神、神兽、人间的动物共同在人间的大地上走动着,观察着。

这时,放牧的牧民发现牦牛要生小牦牛了,他带着牦牛来到就近的村庄。焦急的等待过后,牦牛顺利生产,大家都送上吉祥的祝福。

麒麟舞是纳西族的一项融合舞蹈、戏剧等艺术形式的传统活动,最初由中原传来,经明清两朝数代纳西族人改造而在民间流传。关于麒麟舞的文献很少,地方志里只是简单提到,流传至今的各种版本主要以口传为主,不同的老人说法也不一样,拉市海的麒麟舞据说是从茨满旁边的长水传过来的,经历了不断被改编及文化融合的过程。舞蹈时,人神共欢、动物和神兽欢聚一堂,预祝来年风调雨顺、五谷丰登,呈现万物和谐相处的美好图景。过去,只要是在风调雨顺的年份,或是谁家家里有喜事,村民就会跳麒麟舞庆祝。碰上人畜生病,也会跳舞辟邪。拉市海还有麒麟送子的说法,如果有人结婚生不了小孩,也会请麒麟舞来跳,到房间走一走。麒麟舞每次都有即兴发挥的成分,天神会根据不同的场合说些吉利话。

近年来跳麒麟舞的传统消减,拉市海自2004年起就没有表演过麒麟舞了。自2014年起,在丽江工作室驻留艺术家王艺澄和工作室管理者和吉星的发动下,丽江工作室的数位驻留艺术家与熟知麒麟舞的退休教师木宗培合作,给村里的年轻人举办排练工作坊,恢复表演麒麟舞的传统。

|

|

“麒麟舞” |

拉市海海南的麒麟舞队的麒麟舞版本在丽江地区算比较全的,总共有六幕,按照表演的先后顺序分别是:《寿星拜祝》、《彩云南现》、《花马报春》、《鹿鹤同春》、《麟凤呈祥》、《牦牛献瑞》。教学时,老师只会教一个大概,靠演员自身的理解来表现动物的性格,所以不同的人跳感觉也不一样。

|

|

“麒麟舞” |

|

|

“麒麟舞” |

|

|

“麒麟舞” |

|

|

“麒麟舞” |

| |

|

“麒麟舞” |

|

|

“麒麟舞” |

|

|

“麒麟舞” |

|

|

“麒麟舞” |

演出时,舞者在全场充分活动。场地大,跳动的范围就广,场地小,就在小范围里活动,高低进退,创造出一种空间感。麒麟舞的表演场地和观众席没有明确的界限,角色不时与四周观众互动。观众不需正襟危坐,可随意走动,也只有这样才能把演出看全。

|

|

“麒麟舞” |

|

|

“麒麟舞” |

|

|

“麒麟舞” |

麒麟舞的表演包含人和动物的关系,神和动物的关系,还有人和天上的关系,与纳西文化的自然崇拜、动物崇拜息息相关。这里早期以草原文化、游牧经济为主,后逐渐与农耕文化融合,牦牛、马等动物是与人关系十分紧密的动物。纳西舞蹈经典中包含不少动物舞,神话中的神灵也常以一种动物或者多种动物合体的形象出现,表现对动物力量、生殖力、勇气、愈合能力等特质的崇拜。纳西神话中,掌管山川河流、花草树木的自然神署与掌管田地与家畜的人类是同父异母的兄弟,后因人类的贪婪,自然受到破坏,人类也因此遭到惩罚。东巴请来神灵调解形成约定:人类可以取用自然资源,但不可过量,不能随意捕杀动物,不可造成污染。为了表达感激、偿还罪过,人类要不断进行仪式。舞蹈被视作平衡人类世界与自然、与神秘世界的一种方式,通过表现人格化的神、模仿神所饲养的动物、模仿崇拜的动物来接近神灵。舞蹈讲述生存的故事,表达喜悦的情感,从自然对象本身与舞蹈动作中体验欢愉感和审美体验,也兼具社交的功能,达到娱人、娱神的目的。自2014年成功演出以来,吉祥村成立了“麒麟舞”队,“麒麟舞”在村里村外的重要场合出现了多次。本地实践者和驻留艺术家也在学习如何制作道具,以及思考如何结合其他艺术创作进行试验。

所有图片、视频由艺术家提供,版权归艺术家所有