|

|

“当时的情况是,北京关闭一些我们经常演出的场所。另外,也想找些比常规演出场地更好玩的地方演出。这个地方可以演出,也可以一起野餐。这样不会太严肃,状态也很自然。这是一个差不多上中下三层的山洞,有人工整理过的痕迹。山洞里面只有上层采光比较好一些,中下两层都是黑的。我们在第一层演出。还在里面生了一堆火。到了傍晚,演出完了,我们就一起在洞外煮方便面。吃完喝完,一起扛着乐器下山,回家。” |

|

|

“当时的情况是,北京关闭一些我们经常演出的场所。另外,也想找些比常规演出场地更好玩的地方演出。这个地方可以演出,也可以一起野餐。这样不会太严肃,状态也很自然。这是一个差不多上中下三层的山洞,有人工整理过的痕迹。山洞里面只有上层采光比较好一些,中下两层都是黑的。我们在第一层演出。还在里面生了一堆火。到了傍晚,演出完了,我们就一起在洞外煮方便面。吃完喝完,一起扛着乐器下山,回家。” |

2015年11月,由李剑鸿和韦玮(VAVABOND)组成的以环境即兴录音为主的心丝组合(Mind Fiber)组合邀请12位艺术家及十余位观众在北京郊外灰峪村村北山坡半山腰的仙人洞进行即兴。灰峪是北京著名的化石采集点,有典型的晚古生代石炭-二叠系剖面,距今2亿至3亿年。仙人洞地质年代属于早更新世,堆积为红色含石灰岩角砾的粘土夹黑色页岩,共8米,分为3层,洞口距沟底垂直高度大概30米。个别艺术家使用了小型的便携音箱,没有用到发电机。

以自然环境作为即兴演出的场所,需要克服一些实际的问题,却也因此获得与一般场地不同的演出体验和演出形式。人声、打击乐、萨克斯、吉他、电脑程序、观众的喝彩,在山洞中交织、回响,音乐没有明确的起止,没有“舞台”作为演出的中心,演出者与观众常常四处走动:

“这次在山洞里,演出进行到后来,很明显引发了大家一些原始的情感。跟在常规舞台面对观众的演出状态会有一些区别,‘在这里’会让演奏者更容易看清楚自己,对自己处于的这个环境变得敏感。有音乐人在演奏中加入和利用刮擦,敲击石壁的声音,投扔石头的声音,拨弄火堆的声音,或对着地下两层黑暗空间的回声吹奏萨克斯等,都是环境带来的即时反应。”

这次演出的录音《In The Cave》在2011年由李剑鸿和韦玮共同创办的以推广中国即兴音乐为主的厂牌 C.F.I Records推出,是“环境即兴”系列中的一部分。李剑鸿对于即兴的探索要追溯到90年代。关于李剑鸿创作类型的三个常见标签是“噪音”,“即兴”与“迷幻乐”。早期他曾利用电视机杂讯、模拟效果器,和吉他噪音来进行创作。2000年之后,李剑鸿开始更多以吉他即兴为主的创作。韦玮于2006年起,以VAVABOND为代号开始声音创作,主要使用笔记本电脑及可视化声音编程软件MAX进行创作,涵盖噪音、自由即兴等类型。对他们来说,噪音要求身体性和精神性两者的高度统一,它甚至不要求别人去倾听,只在意自我的全部表达。自由即兴追求最大程度激发出在现场对任何发生事件的反应,而要实现这一点也需要平时的练习、积累的经验以及现场的审美判断。事实上,无论采用何种方式,李剑鸿与韦玮都强调忠于自我感受,完全投入到现场的各种因素中去,而非对声音品质、形式或技术的物质性迷恋。

从2008年开始的“环境即兴”方向的创作也遵循这些线索,创作者强调环境中“我”的记忆和感受,认为“环境即兴是在特定的环境里跟自己即兴”。 出于创作者的主观选择,“环境”可以包含任何场景,比如阳台、胡同这样的生活环境,而不仅仅是山洞这样的自然环境。也就是说,“环境即兴”并非强调“环境”作为一种审美客体,在韦玮看来:

“因为环境即兴不追求意境、物境,甚至不要求情境交融。它是非常私密性、个体化和主观上的。在其中,创作人、在场参与人和环境的关系可能存在,甚至可能不存在,因为即使身处同一环境中,每个人的认知、经验、体验、感受等都不同。在场者有各自的世界,创作者可能愿意与之发生关联,但也可能将自己孤立起来……环境即兴中的环境是不可控的、动态的、发展性的,因此更像一个合作者。”

无论是风吹鸟鸣,还是人声乐响,创作者对演出中的所有元素保持敏感、相对平等的态度,不会改变环境来增加声音的素材,或者为了某一种效果使用过多的设备,录音的技巧与思路也追求自然效果,这也使得“环境即兴”区别于“在环境中即兴”。最后的结果可能常常充满意外,这是李剑鸿认为环境即兴最好玩的地方之一:

“野外演出的话,如果是多人的,相对复杂一点,在演出前会考察一下场地,准备一些基本的设备。但都是即兴演出,因地制宜,很少会用到发电机这样的设备,也没有去移除过什么杂物。因地制宜很重要。这也是‘此时此刻在这里’这样一个环境的体现……我没有特别的录音技巧,录音设备也很业余。目前出版的有关于环境即兴的所有唱片,都是一颗普通的ZOOM H4录制的。唯一算得上一点‘技巧’的话,就是录音笔的摆放位置。让它既可以听到演奏,也可以清楚的听到环境的一些细微变化。录音笔就像一个中心点,所有的声音都围着它。现实中,演奏和环境是平等对待的,或者更准确地讲是一体的。录音中能感受到演奏与环境之间一个即时的情绪变化就好。我不会在演奏去改变录音笔的摆放位置,除非结束了一段录音……虽然到达每个地方之前,每个人都会有一些想象中的准备。但环境不是为了你而准备的,也不会跟你一对一的对话。它有太多的意外,这种意外随时催动着你的情感变化。”

|

|

《行进中的人》 234mmx 320mm | 2018年 |

心丝组合的另外两张专辑《Hello Balcony》与《One Year》分别于2012年与2013年发行。《Hello Balcony》录制于李剑鸿浙江奉化老家的阳台上,两人在录音时没有过多交流,韦玮甚至还用了耳机,所以李剑鸿听不到她的即兴。因此,两位创作者之间没有音乐对话,专注于各自的环境之中。《One Year》是创作者在相隔一年的时间里,在另一个他俩居住的地方——北京东城区和平里东街民旺北胡同录制的一套双CD唱片,以吉他、笔记本软件及一些零碎物件作为乐器,记录下和创作者的生活、情感有关的画面。

除了以心丝组合进行共同创作,李剑鸿和韦玮对于“环境即兴”也进行了不少个人探索。

李剑鸿的“环境即兴” 创作从2008年开始,并于2011年推出系列唱片《十二境》、《空山》、《在这里》。《十二境》包含12首雨声中的吉他独奏即兴,以吉他的随性弹拨、泛音表现为主,琴声与雨声的对话零零星星,雨势时而凶猛,将琴声环绕其中。到了末曲《嗯,观雨 | Hmm, I’m watching the rain》,猛烈的扫弦开篇似与雨之磅礴气势应和,渐渐琴声停下,雨声将空间填满。

专辑创作的想法来源于2004年夏天,一天下午,他在杭州法喜讲寺大雄宝殿檐下邂逅了一场山雨。雨先在山边显露出形状,缓缓移近,接着雨浇打树林的声音清晰起来,空气中也开始弥漫泥土的味道,水汽、香炉烟、僧侣诵经声交织在一起。他承认,这雨和家乡的雨可能并无二致,是他当下的状态和想象,结合一直钟爱的神鬼志怪故事、禅思的影响,使它变得特别。2009年初,还是在杭州,淅淅沥沥、没完没了的冬雨最终促使他落实了这个想法:“相比四年前,这个冬天的雨水就特别的现实。每一记落在地上、树叶上、雨棚上的雨声都那么清晰、有力,似乎都有着自己的身份。在夜里,我看不到它们,但那种触手可及的现实感让我觉得这其实是跟它们一起演奏的最好机会。后来差不多就是这样,当我真的参与到它们的中间,它们的身份就更是明确了。”

李剑鸿把录音机放在窗台上,开着窗,自己坐在窗台边的床上演奏录了两三天,都是在深夜和凌晨时进行,每次就录几轨,后来挑选了一些做成唱片。他在创作中使用的GIBSON ES-175吉他,在不插电的情况下也能发出一些原声吉他的声音。“十二境”既是李剑鸿对自身情感的命名,亦通过人对雨的反应间接将雨的不同样貌呈现出来。他为每首曲子取的名字大都充满戏谑感,避免明确的指向,如《***雨 | ***Rain》、《**雨* | **Rain*》,《嗯,观雨 | Hmm, I’m watching the rain》。

《空山》包含8首吉他即兴,录制于坐落于浙江省与安徽省交界的清凉峰以及杭州西北方40多千米处的莫干山。在这张专辑里,李剑鸿所处的环境也是自然环境为主,鸟鸣,风声,落叶声,老鸦挥翅的扑腾声,而留白的部分则是“让给山间的云气”。有些录音是在树林里完成的,有些是在山路上完成的,集中在下午到傍晚这段时间。在浙江奉化山间长大的李剑鸿本身就对山感到亲近,也对山有敬畏感:“莫干山和清凉峰都在浙江,跟我老家的山里的植物,动物,气候,四季交替等这些条件,基本一样。比较亲切。跟我在老家的山里做环境即兴,或拍照时的心情差不多。一个人在山里,整个人会变得比较安静。山林很多细细碎碎的声音也会让听觉变得敏感。”

|

|

李剑鸿在莫干山录音。 |

|

《清凉峰的早晨 | A Morning at Qing Liang Peak》 |

在《十二境》、《空山》的创作过程中,李剑鸿所追求的是不受人干扰的自然环境。《在这里》则标志着他对“环境”概念理解的延展,即“生活中的一切环境”,包括猪圈、酒吧、正在播放节目的电视前。同样是清凉峰,自然环境的声响贯穿《空山》的所有曲目,形成一种整体感。除了琴声之外,其他声响都没有人的痕迹。而《在这里》中的《清凉峰的早晨 | A Morning at Qing Liang Peak》则包含了一早工作的农民的谈话声、座机声。创作接纳了人与环境的互相构成,山、水、胡同等元素也不再是孤立的、静态的。

|

《在猪圈的交谈 | Talks at the Pigsty》 |

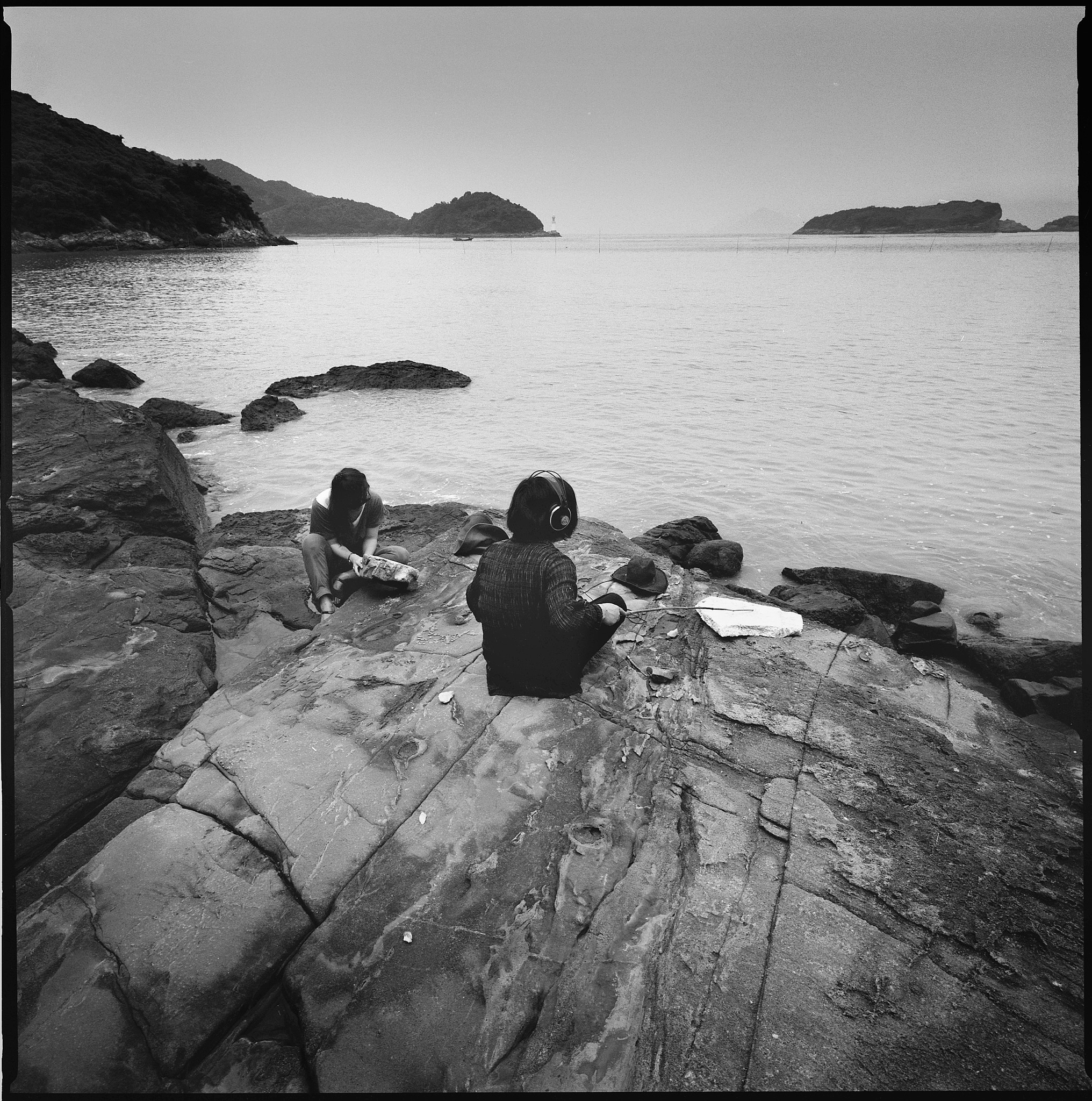

《海的全息影像/Hologram of Sea》录于2010年10月的浙江省象山县鹤浦镇大沙村海滩。录音机对海的声音与电脑的声音进行同步收声。电子音浪时隐时现,与海浪声交错,两者的音色、表达的节奏差异巨大,可并不互相排斥,更像是带着各自的性格一起走着一段路,想说时就说几句,并不知最终会向哪儿去。

韦玮在录音过程中选择了一种重复使用同一轨采样的办法——将同一轨短小的素材不断变速、切分、撕裂、选取,随着时间、场景和心境的不同将它们重新组合,最后形成《放大》、《加速》、《切分》三件作品。创作者彼时每一刻的具体感受是无从得知的,但作品声音的状态传递出强烈的在场感和一种感到自由的喜悦情绪,听者由此亦可发想与海如何共处一段时间。

唱片名中的“全息影像”,是想表达“整体包含于部分之中”的意味,她曾在录音笔记中写道:

“录音当中,感受最多的便是,听环境,面对它,进入它,变成它的一部分。环境并不表达什么,我也并不表达什么,风、鸟、虫,可能和我的存在也毫无关系,但也许正是这样的共存构成了所谓的 ‘世界’和所谓的‘人生体验’。我感到自己是一个庞大到无法描述的整体的一部分,哪怕是一个碎片,也会有一种被打动的情感。”

|

|

“在这次录音中,海的声音与电脑的声音被同步进行收音,但这次录音却并不算是我与海的‘合作’。对于海来说,它并没有和我达成共识,也无意和我构成关系。只是有这么一次机会,我置身于海的旁边,而海则在做著它数亿年来日夜重复的事情──呼吸、涌动、进退、沉默。但在我与那天的海之间,也许存在著某种微妙的联系──也许是‘我’在此情此景中的‘情感’,抑或是‘海’在此情此景中的‘意义’…… 海远在天边,近在耳前,而我似乎渐渐成为了它……我始终相信,宇宙中的一切最终都是相互关联的。在那天下午,这种信念尤为坚定。从我电脑中发出的数字声响,正连向我脑中的某个碳原子的电子,这一电子则连接到太阳表面一个氢原子中的某个质子,而它们又连接到这海水中所有游泳的鱼、地球上所有跳动的心脏、天上所有星辰的次元子粒子……一切事物都在交互贯穿一切实物,而一切分类和差异也只不过是必要的假象。一切的一切,都只不过是某个庞大整体下一个个毫无差别的、代表著整体的碎片。” |

所有图片、视频由艺术家提供,版权归艺术家