|

|

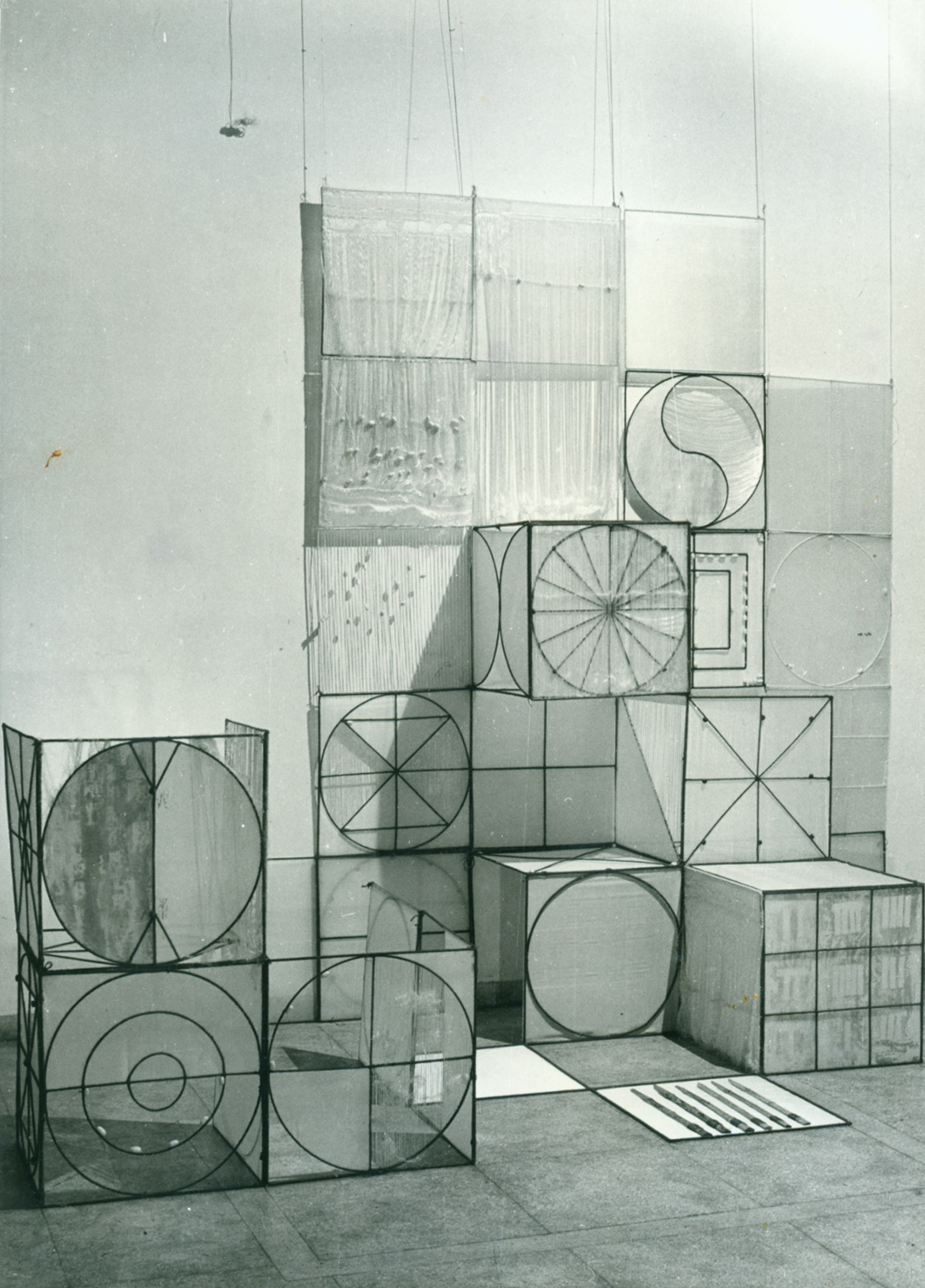

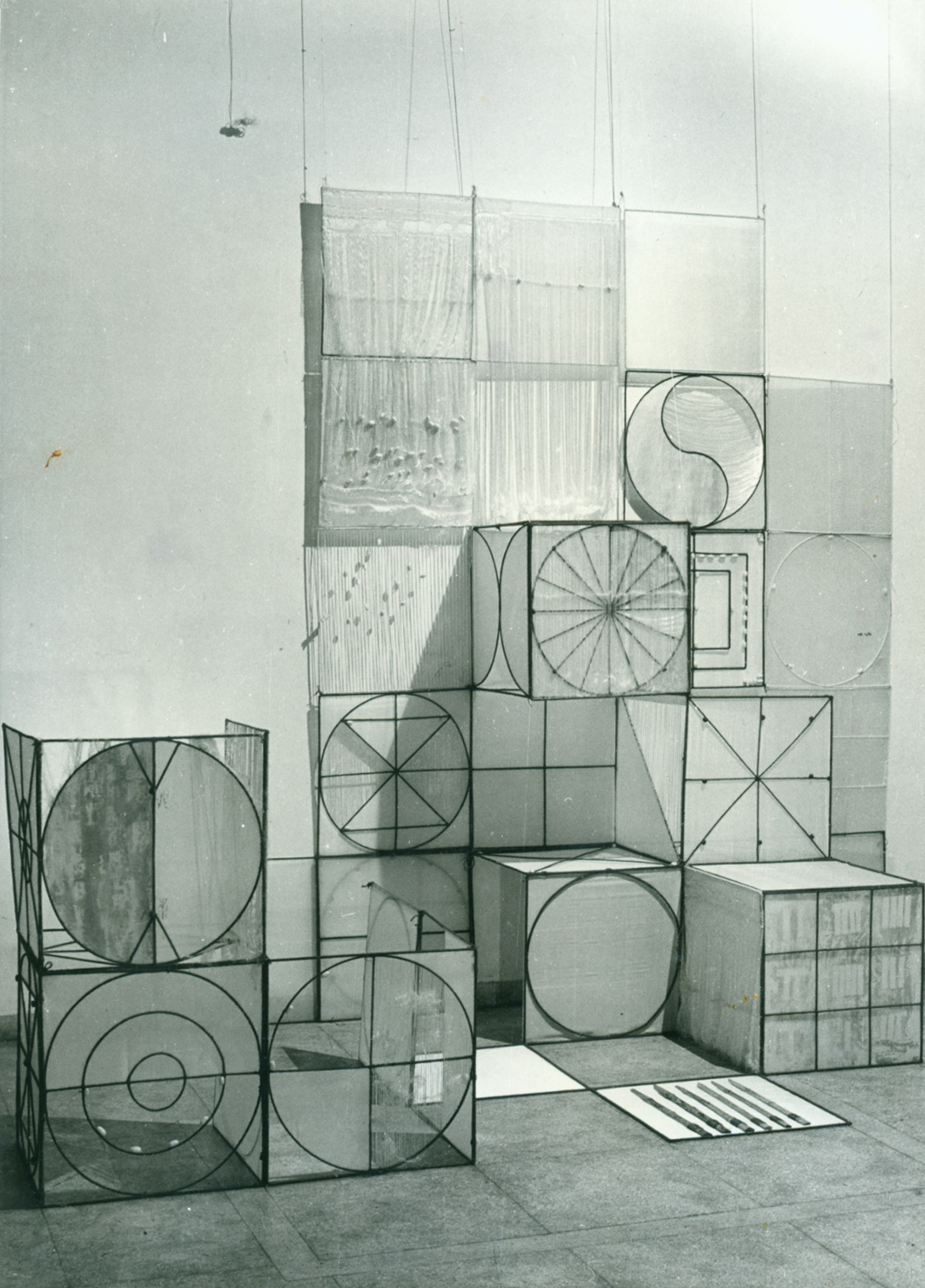

《易系列 No.1: 魔方》 装置 | 人造丝, 茧, 宣纸, 麻, 竹子, 金属架 | 480 x 320 x 240cm | 1988 |

梁绍基于1945年生于上海。他1965年毕业于浙江美术学院附中,1986年至1989年在浙江美术学院万曼壁挂工作室学习。梁绍基在60年代曾从事过麻编织工艺美术创作设计,这段经历培养了他对纤维材料的敏觉和喜欢动手实验的习惯。70年代末,梁绍基被调到北京轻工部出国展览办公室工作了两年多。在大空间的布展经验促使艺术家去探索将雕塑、绘画、建筑与工艺综合起来的艺术形式。1989年他回到浙江台州,开始耐心观察和熟悉蚕这一昆虫的生理规律和行为特征。

养蚕,观蚕,以蚕为媒,长年实地操作和饲养所积累的经验与知识,让梁绍基得以全面了解桑蚕整个生命过程中的声色形味,为在创作中将其转化为艺术的语言与表现形式提供了丰厚的养料,并最大限度利用自然生态里面本身存在的因素。梁绍基除了使用蚕丝进行造型,还使用蚕生命过程中的各种声音、形态、动态、气味甚至排泄物。此外,与养蚕有关的竹、木、水和云雾也被纳入其创作中。他相信材料是精神性的,但材料的精神性要从试验中去发掘,不能被先入为主的观念所束缚。也正因为追求顺应自然律动和偶发性,梁绍基的创作周期往往很长,几个月,几年甚至数十年持续,很多作品也不是一次完成的。艺术家在追踪蚕的生命的过程中也使用了影像媒介,并将之随后发展为影像艺术,同时将行为、舞蹈等形式也融入了创作。对艺术家来说,养蚕实验的意义有三点:跳出装饰艺术的藩篱、跳出一般蚕桑业农艺范畴、回应生物学世纪。

|

|

《易系列 No.1: 魔方》 装置 | 人造丝, 茧, 宣纸, 麻, 竹子, 金属架 | 480 x 320 x 240cm | 1988 |

|

|

2001年梁绍基将工作室搬到山水秀美、佛教天台宗的发祥地浙江天台山脚下的天台县博物馆内。天台山于浙中山区,山水神秀,为佛家道院之地。从工作室里看出去,云雾缭绕,满眼苍翠。 |

家蚕来源于野蚕,大约五千年前,中国人开始驯化野蚕。梁绍基认为,可以通过艺术观照,将养蚕生产转化为艺术行为。蚕属鳞翅目昆虫,生命周期五十日左右。蚕是全变态昆虫,生命各阶段形态变化很大,要经历卵、蚁、成虫、蛹、蛾的变态。蚕吃桑叶成长,长到一定程度就蜕一次皮。蚕在四次蜕皮之后开始吐丝,变成一个椭圆的蚕茧,将自己包裹在其中,变态成蛹。最后蚕蛾破蛹而出。蚕蛾的翅膀小而无力,无法飞翔。交尾后,雄蛾便死亡,雌蛾则在产卵后死去。丝是蚕的丝腺所分泌的动物蛋白,蚕吐丝是最原始的“自然纺织”。

|

|

|

蚕食桑叶 |

|

|

方格簇上吐丝的熟蚕。 |

丝蚕孵化、生长、吐丝、结茧、羽化再到产卵的循环不息的生命过程是梁绍基的核心创作媒介,沉浸在这一过程中,进而变为“我是一条蚕”,仿佛与蚕共生存,共蜕变。梁绍基的工作室是一个养蚕实验室,他坚持做详细的养蚕情况记录,潜心观察蚕虫匍匐爬行的相态、吐丝的动态和形状、熟悉蚕的气味和声音。他自学了若干本桑蚕学教材,并订阅《蚕业科学》等学界期刊跟进最新的科研成果,不单向浙江农业大学的桑蚕专家请教家蚕的生物钟和病理等问题,也到市级蚕种场参观学习、在生产人员指导下参与到杂交选育、制作蚕种的工作中。梁绍基在浙江临海市的乡下与桑农们一道采桑喂蚕,并一度搭建大棚治桑,尝试在传统的春秋养蚕季之外饲养家蚕。蚕吐丝的时候,艺术家会通宵达旦守候在蚕房的簇架旁,仔细观察,甚至四五天不合眼。三十年来,艺术家养过的蚕超过九十万只,如果按每条蚕吐丝1000到1200米计算,耗用的蚕丝已足足超过绕地球十几周。

在长期实践中,梁绍基积累了大量的经验,培养出对蚕的生命过程规律、造型、材料的高度敏感性:“好奇心驱动着我进行锲而不舍的探究。我发现当心态轻松了,异乎寻常的敏觉油然而生,就能从熟视无睹的事物或偶发的事件中认识蚕的一般运动规律、生物习性和某种特殊的生命奇迹。从蚕虫匍匐爬行的相态,到吐丝的形状,以及蚕房、生物钟、光、气味和温湿度变化对蚕的影响,这些通通可以转换为艺术的因子,成为造型实验契入口,更有甚者变为生命艺术的本体。”

梁绍基花了大量时间研究蚕在不同的媒材上生存和吐丝的形态,蚕桑学的知识和技术手段为梁绍基的创作提供了必要的支撑,同时,艺术家适度地运用生物高科技,在对基因知识进行掌握的基础上进行审美思考,并防止粗暴的人为干预。例如,梁绍基巧妙利用平面茧的特点进行造型,通过调整湿度、温度和光线等因素来对蚕的生物钟进行调节,从而控制吐丝的方向、速度和形态,从而形成丝的平面结构,易于造型,也易于在吐丝过程中深入观察和发现,揭示各种蚕的行为转化为艺术语言的可能性。再如,蚕对木头和纸等含有木质素的材质亲近;而对金属、玻璃和塑料等不含木质素的材质比较抗拒。梁绍基进行了大量的实验,通过选种、杂交等手段,提高蚕的免疫力和适应性,培养出能适应人体、废弃金属、塑料和玻璃等各种不同的材质的蚕种:

“过去的科研人员和蚕农只考虑提高茧的质量和产量以及缫丝工艺,从没有研究过蚕丝的雕塑造型的可能性,故也不研究蚕丝和其他人造材料的关系。他们只根据生物物理性解释蚕食桑叶,于是就与含有木质素的材质亲近。纸浆含有木纤维,蚕和纸亲和。而金属,尤其是带着油污杂质,散发浓烈异样气味的工业废弃金属,对很爱干净的蚕而言,理所当然不适应。这恰恰成为我进行哲学思考和艺术美学思考的出发点,追问生命的境遇和能耐。家蚕是从野蚕进化而来。野蚕的免疫力较强,但在驯化过程中,丝囊变得发达,但免疫力和攀爬力衰退了。要让蚕适应金属,就要优化品种,进行杂交,提高免疫力。然后,要掌握生物钟,调节温湿度,利用光和气味引导蚕的运动方向。蚕在人体上吐丝更是复杂的课题,是对蚕和人两者生命极限能耐的度测和挑战。人的体味和汗液会阻挡蚕亲近人,而人也不堪忍受虫叮和长时间保持不动的姿态。但我发现如果蚕达到一定密度,蚕本身的气味就把人体的气味掩盖掉了,这样就好一些。我在实践中不断取得经验,掌握规律,适时进行调整。”

|

|

《自缚 / 自然系列 No.31》 行为 | 第五届里昂双年展,里昂当代美术馆,里昂,法国 | 2000 |

梁绍基的创作亦十分关注偶发性。他一般是在创作开始做个大致的构想,设计几种方案,等蚕开始吐丝后,再因势利导适当调整构思和造型方法。有的时候他会对丝茧造型做些控制,但更多的时候,他任由蚕吐丝堆丝。例如,他发现在低温潮湿的状态下,蚕丝结构变得稀松。蚕出乎意料的吐丝裹缠淹没了金属底座,启发艺术家创作了《雪藏》。

|

|

《雪藏 No.1》 装置 | 丝,茧,纸杯,塑料杯,金属,木板 | 17 x 122 x 244cm | 2013 - 2014 |

|

|

《雪藏 No.1》(局部) 装置 | 丝,茧,纸杯,塑料杯,金属,木板 | 17 x 122 x 244cm | 2013 - 2014 |

|

|

《雪藏 No.1》(局部) 装置 | 丝,茧,纸杯,塑料杯,金属,木板 | 17 x 122 x 244cm | 2013 - 2014 |

从1989年开始的"自然系列",以时间与生命为核心,以人与自然互动的造型方法为特征,创作涵盖雕塑、纺织、装置、行为和新媒体,至今创作了超过250件作品,是梁绍基的代表作。

这一时期为"自然系列"初创期,包括了蚕媒概念的诞生,对蚕性的研究和熟悉,以及在把握蚕性方面取得突破从而使蚕媒新语言成为可能。这时期艺术家做了大量实验,让蚕在废金属、玻璃和人体上进行吐丝实验。这些看似违背规律、违反蚕性的做法得以实现,是基于梁绍基长年的养蚕经验与反复实验。例如,浙江农业大学的桑蚕专家曾经告诉梁绍基,家蚕是嗅觉极其灵敏的昆虫,无法忍受金属的气味,因而有排他性,不能在金属上吐丝,但梁绍基认为蚕业生产和研究的导向是生长和产丝要整齐均匀,而艺术的发生不以此为检验的尺度,于是试图打开蚕的另一面,实验更多的可能性。梁绍基通过在蚕种场不断地进行杂交、选种,选出体力强壮、免疫力好、耐受程度高的蚕种,在乡下的蚕房将数万头蚕养大后,再移入工作室中进行创作实验。

|

|

《床 / 自然系列 No.10》 装置 | 烧焦铜丝,丝,茧 | 展示尺寸约800 x 200 cm,44件 | 1993 - 1999 |

|

|

《床 / 自然系列 No.10》(局部) 装置 | 烧焦铜丝,丝,茧 | 展示尺寸约800 x 200 cm,44件 | 1993 - 1999 |

这一阶段梁绍基的装置和表演作品中,充满了强烈的拉锯与对抗——丝与铁,动与静,轻与重,大与小,在视觉与概念上都给人以尖锐的震撼。在《床 / 自然系列 No.10》中,艺术家用废弃马达里面的漆包线做成很多小床架,让蚕在上面吐丝做茧,年复一年,周而复始,创作时间跨度从1992年到1999年。他曾经一度把小床做得如真正的婴儿床的尺度,结果发现放大的床产生的戏剧效果破坏了自己对小生命的关爱之情,唯有按照蚕的比例去做床架,才有齐物之意。

|

|

《自然系列 No.25》 单路视频 | 5′36″ | 1999 |

在这一阶段,艺术家在第一阶段探索的基础上全面拓展,媒介形式更丰富,材料语言更多样。但与第一时期不同的是,这一阶段艺术家更关注蚕生命全过程的一切释放物和蚕丝本体的巨大能量,于是出现了造型全部是自然生成、表现蚕从出蚁到蝶化的丝箔长卷《残山水》,出现了静录蚕啄桑、吐丝、蝶化声音的作品《听蚕》。这时期的作品不仅表现了生命意识,表现以柔克刚,也出现了反思性内敛的作品。

|

|

|

《残山水》 装置 | 古香樟木,丝,茧 | 2008 – 2009 |

有一年雨水多,蚕吃了含水量大的桑叶之后,吐丝时也在排尿,因此蚕箔常常是又湿又黄,激发艺术家创作此作品。艺术家把蚕生命运动的全过程,称为“生命的游丝描”,长长的丝卷和层层的丝网中记录覆盖着其生命变形记的所有痕迹,包括生命过程中释放的排泄物。蚕在巨幅丝帛上吐丝、排泄、蜕皮、化蛹、交尾直至死亡,丝帛上留下蚕卵、蚕茧、蚕蛹、蚕蛾、蚕沙和蚕尿的黄渍,以及其他的特殊气味,蚕生命过程留下的痕迹形成“自然态”肌理与古樟木并置,宛如一幅中国古代的山水画卷。这件作品的灵感源自一个意外。

|

|

《残山水》 装置 | 古香樟木,丝,茧 | 2008 – 2009 |

|

|

《听蚕 / 自然系列 No.96》 装置 | 活蚕,桑叶,麦克风,耳麦,录音机,竹匾,木架 | 2006 |

|

|

《听蚕 / 自然系列 No.96》 装置 | 活蚕,桑叶,麦克风,耳麦,录音机,竹匾,木架 | 2006 |

|

|

《听蚕 / 自然系列 No.96》 装置 | 活蚕,桑叶,麦克风,耳麦,录音机,竹匾,木架 | 2006 |

|

|

《云镜 / 自然系列 No.101》 摄影 | 100 x 150cm | 2007 |

|

|

《链 : 生命中不能承受之轻 / 自然系列 No.79》(局部) 装置 | 空心树脂,铁粉,丝,茧 | 2003 - 2007 |

从"自然系列"中的《床》到《生命中不能承受之轻》,蚕从报废发电机残骸拧成的铁丝小床,一直爬上了高悬于天花板的巨型铁链上,梁绍基工作室里的家蚕挑战了难度更高也更危险的“任务”,对此,梁也有自己的原则,“不是不能动,一要尊重,二是减少伤害”,对生命状态与生存环境间的复杂关系进行试探、摸索与诘问。

艺术家称第三阶段为“虚薄时期”,其特征为东方的美学特征——虚静、透薄、灵动,禅思,但又不失理性哲思,对当下现状进行揭示和人性的关怀。

|

|

《补天》 装置,视频,单路视频 | 5′43″ | 2011 |

|

|

《碑》 三路视频 | 10′6″ | 2008 - 2014 |

|

|

《碑》(影像静帧) 三路视频 | 10′6″ | 2008 - 2014 |

|

|

《碑》(影像静帧) 三路视频 | 10′6″ | 2008 - 2014 |

|

|

《命运》 装置 | 丝、茧、铁板、铁粉、油桶、聚氨酯树脂、丙烯、黄砂 | 180 x 1250 x 350 cm | 2012 – 2014 |

|

|

《命运》(局部) 装置 | 丝、茧、铁板、铁粉、油桶、聚氨酯树脂、丙烯、黄砂 | 180 x 1250 x 350 cm | 2012 – 2014 |

|

|

《命运》(局部) 装置 | 丝、茧、铁板、铁粉、油桶、聚氨酯树脂、丙烯、黄砂 | 180 x 1250 x 350 cm | 2012 – 2014 |

|

|

《命运》(局部) 装置 | 丝、茧、铁板、铁粉、油桶、聚氨酯树脂、丙烯、黄砂 | 180 x 1250 x 350 cm | 2012 – 2014 |

|

|

《命运》(局部) 装置 | 丝、茧、铁板、铁粉、油桶、聚氨酯树脂、丙烯、黄砂 | 180 x 1250 x 350 cm | 2012 – 2014 |

|

|

《平面隧道》 装置 | 丝 | Φ145cm | 2012 |

这一阶段的创作由设置强烈的对抗与冲击,慢慢内化为平和的观想,更关注蚕的运动、生命、其与周遭万物的连结,叩问精神、死生与自然等哲学命题。对于生命本源的思考,梁绍基以开放的态度,融会科学与宗教的智慧,完成自己与蚕共同创作中由“器”向“道”的转变;体现于作品中,则是选用了更多非工业生产的材料,如古木、竹片、鹅卵石,对蚕的吐丝过程,也减少了介入和干预。譬如在《平面隧道》中的一组丝片,丝纤维的肌理和薄厚各不相同,是艺术家长年观察后,得以熟练掌握并利用了蚕在吐丝结茧不同阶段头部摆动幅度的变化规律,而使之成型。

|

|

|

《时间与永恒 / 自然系列No.2》 装置 | 丝,茧,锈铁支架 | 1992 - |

梁绍基作品的时间性、顺自然而为的特性也体现在作品的展示方式中,使其与环境对话。同一件作品,在不同的展示空间,不仅组构方法、装置体量不一样,与蚕合作的方式也不一样。例如,《听蚕》在科索沃的展出中,准确地让蛾子在开幕式上破茧而出是严格按照蚕生命周期倒计时推算的结果。对梁绍基来说,“自然生生不息,我创作不止。对艺术语言的‘真’,‘朴’,‘空’的追求及其当下境遇的对话,对时间与生命不断诘问成为强大的创作驱动力,丝诗相连。”

(文字基于杨静与梁绍基的对话、《蚕道——梁绍基"自然系列"的生态内涵》一文、徐绯璇与梁绍基的对话、项目组与梁绍基的对话改写而成。感谢梁绍基与香格纳画廊为本文提供资料及相关协助。)

所有图片版权归艺术家所有