|

|

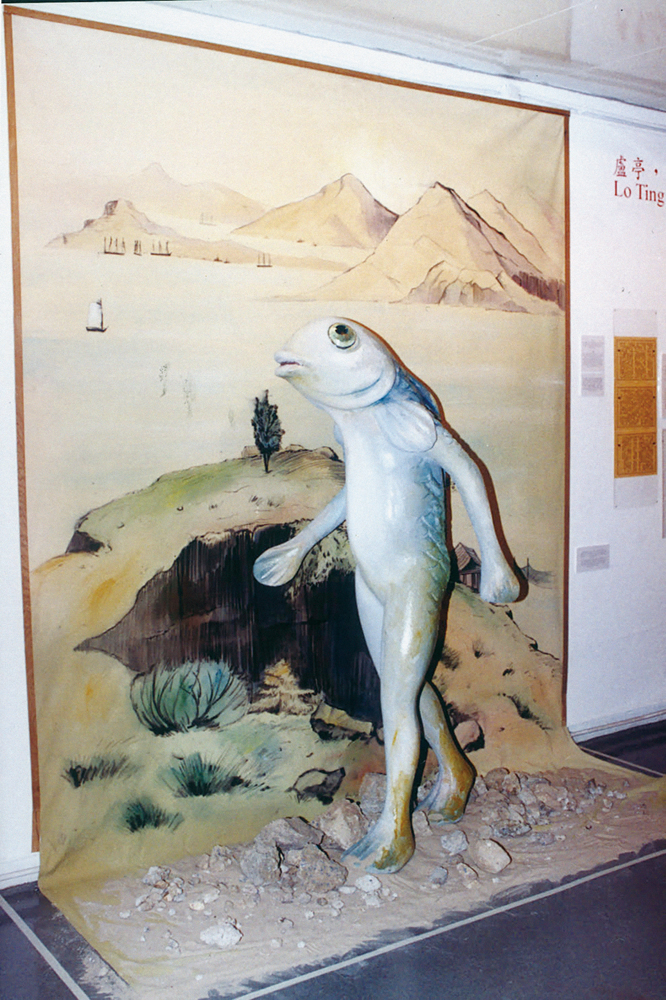

盧亭雕塑,由藝術家姜志名在1998年以發泡塑料製成。(夏碧泉攝) |

|

|

盧亭雕塑,由藝術家姜志名在1998年以發泡塑料製成。(夏碧泉攝) |

盧亭是香港本土絕無僅有的神話人物,相傳盧亭早在東晉末年(公元411年)就散居於大嶼山一帶,是一班半人半魚的族群。古籍對盧亭記載不多,但在1997年香港回歸中國之際,香港藝術中心時任展覽總監何慶基連續三年舉辦了盧亭展覽:1997年《香港三世書—九七博物館:歷史・社群・個人》、1998年《香港三世書之再世書——盧亭考古新發現》、1999年《盧亭:1197大屠殺新發現》。

展覽邀請了一群學者、文化工作者、藝術家,共同虛構香港遠古史,目的是在中國和英國各自定義香港歷史根源的時候,藉著編寫盧亭故事來奪回演繹香港人歷史的主導權,並且以此建立一個自我文化身份的隱喻——將盧亭這種非人非魚、非此非彼的邊緣化動物狀態,比照香港人現實狀況。[1]

當年盧亭展覽沒有造成太大迴響,但沒料到在十年後,本地文化作品中相繼出現盧亭的身影。如2014年起天邊外劇場先後推出多套以盧亭為題的劇作、2016年有三位國內及本地評論人指出,周星馳電影《美人魚》中主角實乃盧亭、2018年陳果電影《三夫》直指女主角小妹乃盧亭一族;視覺藝術工作者如張嘉莉、鮑藹倫、林東鵬等,多年來紛以盧亭為題創作。[2]

本次研究將記錄1997至1999年由香港藝術中心舉辦的盧亭系列展覽三部曲的因由與資料。

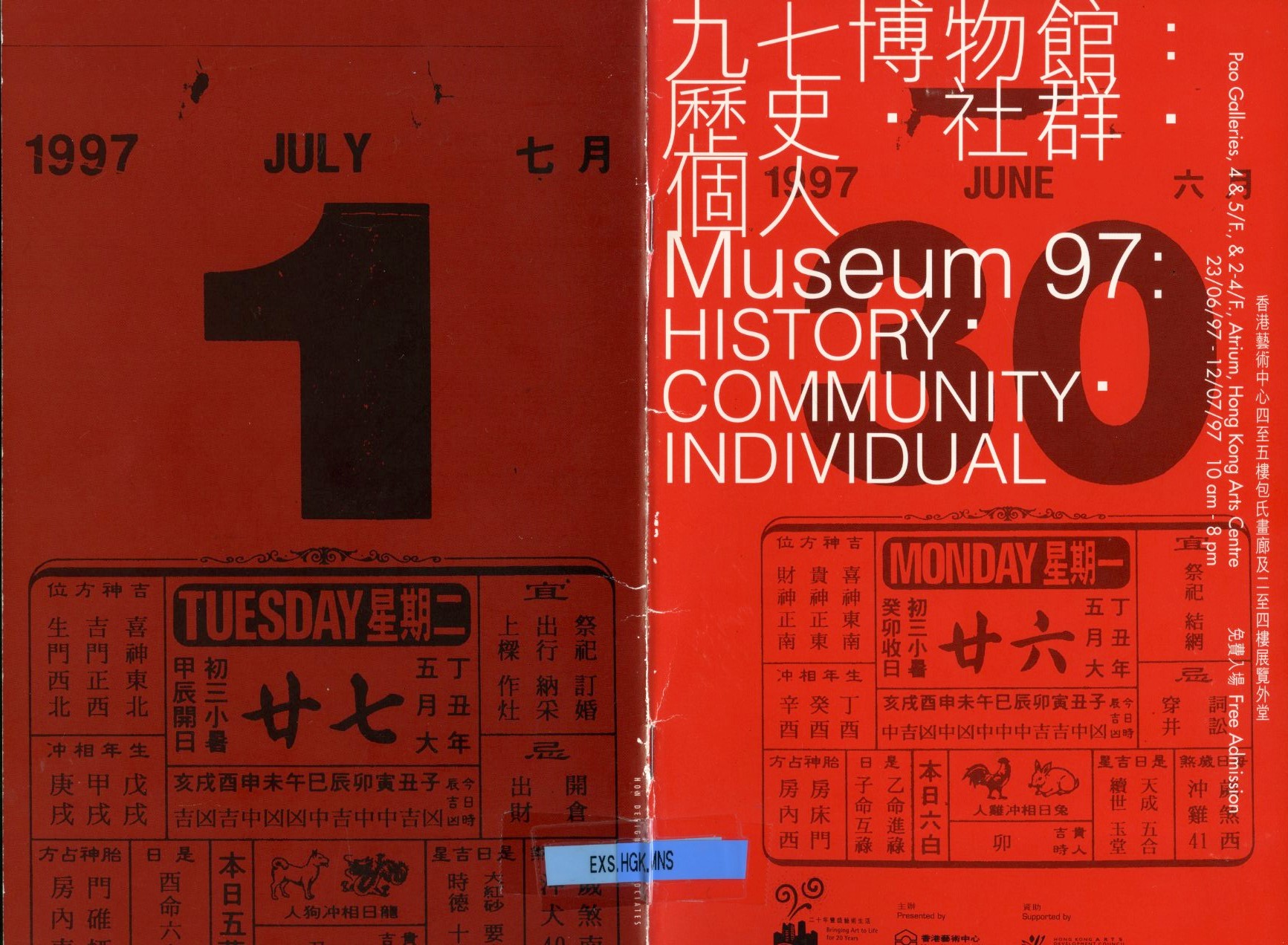

日期:1997年6月23日 - 7月12日

地址:香港藝術中心四至五樓包氏畫廊及二至四樓展覽外堂

|

|

展覽現場。由何慶基提供。 |

背景——

香港藝術家、策展人、學者何慶基(b.1956)在北美洲居住近十年後,於1984年回港[3]。何氏在1988至2001年出任香港藝術中心展覽總監(2000至2001年為策展總監)[4]。1989年六四事件發生後,掀起香港移民潮,何慶基曾在書中形容:「整個城市陷入一片惶恐中。那些走或不願走的人,心底都渴望鼓勵及培養一份以香港為家的認同。」[5]何氏遂在1991年起開始《香港文化系列》展覽,試圖突顯香港的獨特文化。但他發現本土文化研究及資料收藏工作極為貧乏,不過他最後仍然選用歷史作為討論本土文化身份的起點,其中包括籌辦畫家李鐵夫、「南邊月份牌王」關蕙農、攝影師邱良等早前香港藝術家作品,以洗脫香港乃文化沙漠的刻板印象。

而在1997年香港回歸中國前夕,何慶基常感生活在虛幻世界中[6],一方面英國和中國政府不停指控對方說謊,各自發表「真相」聲明。另一方面中央政府在當時邀請國內學者重寫香港歷史,好像港人先前在英人統治下所認識的香港歷史都是假的。[7]何慶基由是不禁質疑:「誰有權為我們寫歷史?歷史是根據甚麼標準來訂定,又應該用那一種方式來寫?」因此,他在1997年回歸之交的6月和7月策劃了一個亦真亦假的展覽《香港三世書—九七博物館:歷史・社群・個人》。

「在1997年六月三十日晚,香港主權移交儀式喺對面會展中心舉行之際,於藝術中心開幕。」[8]

|

|

展覽目錄。由香港藝術中心提供。(亞洲藝術文獻庫館藏) |

展覽分成四部分[8]:

一、序曲:

邀請九十七個本地藝術工作者,製作呼應回歸的小作品。展場中間放置了一個寫有「自求多福」的小廟宇。

|

|

右上角為「自求多福」小廟宇相片。 |

二、個人部份:

委託三位藝術工作者與深水埗居民對話,認識他們對回歸的看法。因為一直以來,都好像只聽到富裕和中產階層談論對回歸的看法,故想展示一些草根社群的看法。其中,馮美華和施遠訪問了一位居於深水埗的年邁女鞋匠。[4]

三、社群:

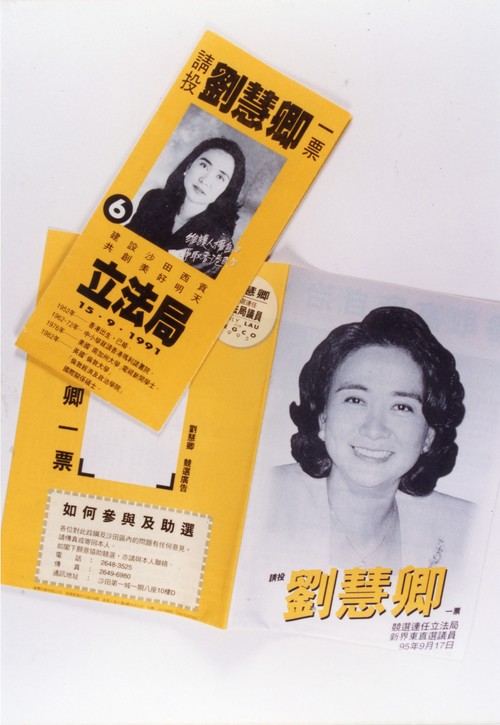

原打算為2047年設立的香港紀念博物館蒐集藏品,邀請公眾借出其認為最值得紀念又能代表香港的東西,在展覽後放進時間囊,五十年後在香港紀念館展出。借出展品除一般市民外,亦有名人如劉慧卿、黃耀明等,算是簡約零碎的前九七香港民間歷史印象。可惜因找不到地方埋藏時間囊,展覽後唯有物歸原主,但仍能一睹港人心中回歸前的香港印象。

|

|

物件:黃佩珊的寶盒(第二部分-前九七香港歷史博物館社群計劃) |

|

|

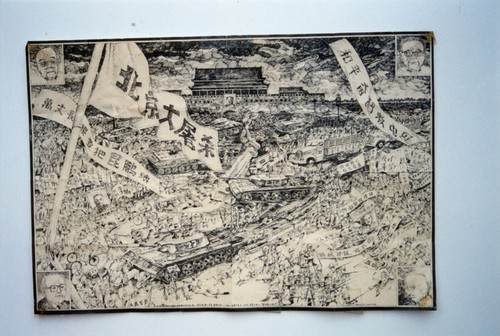

物件:楊喻的六四圖片(第二部分-前九七香港歷史博物館社群計劃) |

|

|

參展者:劉慧卿(第二部分-前九七香港歷史博物館社群計劃) |

四、歷史:

「個人」部份關於現在,「社區」把現在伸展到未來,而展覽核心部份是「歷史」,因為現在和將來均來自歷史。這部份的歷史,以盧亭為主。

|

|

盧亭雕塑。 |

盧亭———

.為何選盧亭?

何慶基曾在《拆拆剪剪——何慶基展覽策劃故事》書中解釋[9]:

「自九十年代開始,因為關注本土文化身份,不斷追尋能代表香港的文化符號。不少文化都源於神話故事,當時對香港神話特別感興趣,希望尋找一個本土神話人物,作為代表香港的符號。但搜索枯腸仍未找到半點本地神話,後來意外地在零碎的廣東史料中,發現有短短數十字的描述,謂傳說中大奚山即今日大嶼山,有半人半魚,全身青綠,存活在水陸之間的動物叫『盧亭』。後來再作研究,找到多點但仍是極少的盧亭史料。盧亭亦稱『盧餘』,據說是晉朝民變領袖盧循部屬,盧循造反,攻至接近今日廣州,後來戰敗被殺,其部屬逃避追殺到香港,故名為盧餘。儘管有關盧亭的資料十分有限,但深被這神話所吸引:不是這也不是那、介乎兩者之間,反叛、逃難而來、邊緣化、處於游離狀態...好一個貼切香港的隱喻,於是決定搞個以盧亭為主的香港遠古史展覽。」

.有關盧亭的史料記載:

(1)唐代劉恂《嶺表錄異》[10]:

「盧亭者。盧循昔據廣州,既敗,餘黨奔入海島,野居,惟食蠔蠣,壘殼為牆壁。」

(2)明末學者顧炎武《天下郡國利病書》[11]:

「盧亭亦曰盧餘,在廣州城東南百里以採藤蠣為業,男女皆椎結(髮髻)於頂,婦女許人及嫁始結胸帶。相傳為盧循遺種故名,躶體能伏水中數月,此其異於蛋而類於魚者也,月山叢談,晉賊盧循兵敗入廣,其下泛舟以逃居海島上,久之,無所得衣食,生子孫皆赤身,謂之盧亭。嘗下海捕魚充食,其人能於水中伏三四月不死,蓋化為魚類也。其捕魚使人張罾(小型魚網),則數人下水引群魚入罾(網)内,既入引繩示之,則舉罾(網)弄其人以上,亦有被大魚吞者。正德中香山縣獲一人,驚以為異執,以赴官將以上聞或識之曰此盧亭也,蓋其人入水時,偶值颶風不能起潛游數月至香山,見罾(網)以為己地,乃坐其中,為人所獲,初獲言語不通,久之,曉漢語詢之信然。」(註:標點由研究團隊所加,原文無標點。括號內為研究團隊所加註釋。)

大意:盧亭又名盧餘,是東晉(公元317至420年)末年叛將盧循部屬。盧循造反失敗後,在公元411年曾試圖攻佔廣州但失敗,終投水自殺。盧循部屬則逃難到海島上,以捕魚充飢,可以待在水中長達三四個月,類近魚類。

(3)清初學者屈大均《廣東新語》[12]:

「人魚之種族有盧亭者,新安大魚山(即今日的大嶼山)與南亭竹沒老萬山(即大嶼山西南萬山群島一帶的小島)多有之。其長如人,有牝牡(即雌雄),毛發焦黃而短,眼睛亦貢,面黧黑,尾長寸許,見人則驚怖入水,往往隨波飄至,人以為怪,競逐之。有得其牝者,與之婬,不能言語,惟笑而已。久之,能著衣,食五穀。攜至大魚山,仍沒入水。蓋人魚之無害於人者。人魚長六七尺,體發牝牡亦人,惟背有短鬛微紅,知其為魚。間出沙汭能媚人,舶行遇者,必作法禳厭。海和尚多人首鱉身,足差長無甲。」

大意:大嶼山一帶有人魚種族盧亭,樣貌如人類,身長六至七尺(約182-213cm),同時長有尾巴、背部有毛,既在陸地生活,亦能入水。

(4)清朝鄧淳《嶺南叢述》[13]:

「大奚山,三十六嶼,在莞邑海中水邊巖穴,多居蜑蠻種類,或傳係晉海盜盧循遺種,今名盧亭,亦曰盧餘,似人非人,獸形鳺舌,椎䯻裸體,出投波濤,有類水獺,往往持魚與漁人換米,或迫之則投水中,能伏水三四曰不死,出復如舊率食生物以魚鼈為饔飱,其捕魚使人張罾,則數人下水引羣魚入罾內,既入引繩示之則舉罾,并其人以上正德中,其人入水時偶值颶風,不能起潛游數月至亡。」

大意:大嶼山有盧亭聚居,又名盧餘,相傳是東晉叛將盧循部屬。盧亭捕魚鼈為食,亦會將魚獲和漁民進行交易換取米糧。

展覽中的盧亭創作:

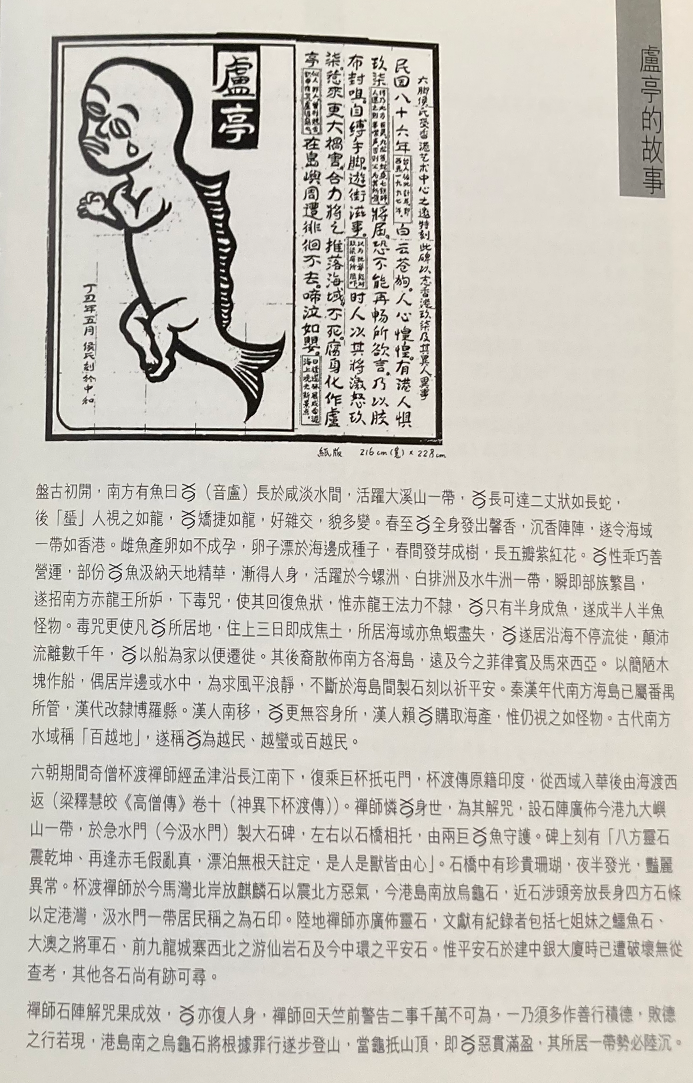

一、編撰盧亭的故事

(1)盧亭生世

展覽目錄印有「盧亭的故事」文章,以約1400字詳細描述了盧亭的由來、外形特徵、生活習性與事蹟。文章講述,早在盤古初開,已經有「盧」魚活躍於大嶼山一帶,部份「盧」魚因為吸收了天地精華,漸漸變成擁有人的身軀、「盧」魚部族亦日益壯大。可惜招來南方赤龍王妒忌,並施下毒咒,令「盧」魚變成半人半魚怪物。後來,杯渡禪師為「盧」魚解咒、令牠們可以回復人形,不過條件是「盧」人要行善積福,以及長居於海域、一百年內不可以北上。不過,在東晉年間,「盧」人盧循造反,更因為無視杯渡禪師的警告、北上廣洲打仗,最後變回半魚身,兵敗如山倒。盧循的部下於是逃回大嶼山,自此生活在水陸之間。可惜,安靜的日子不長,在宋慶元三年(公元1197年)宋兵屠殺大嶼山蛋(蜑)民,尤其針對盧亭,令盧亭一族被殺得七七八八。可幸是部份倖存的盧亭與蜑家人通婚,漸漸得到人形,盧亭後代至今繼續艱苦生活。

|

|

展覽目錄印有「盧亭的故事」。 |

|

|

展覽目錄印有「盧亭的故事」。 |

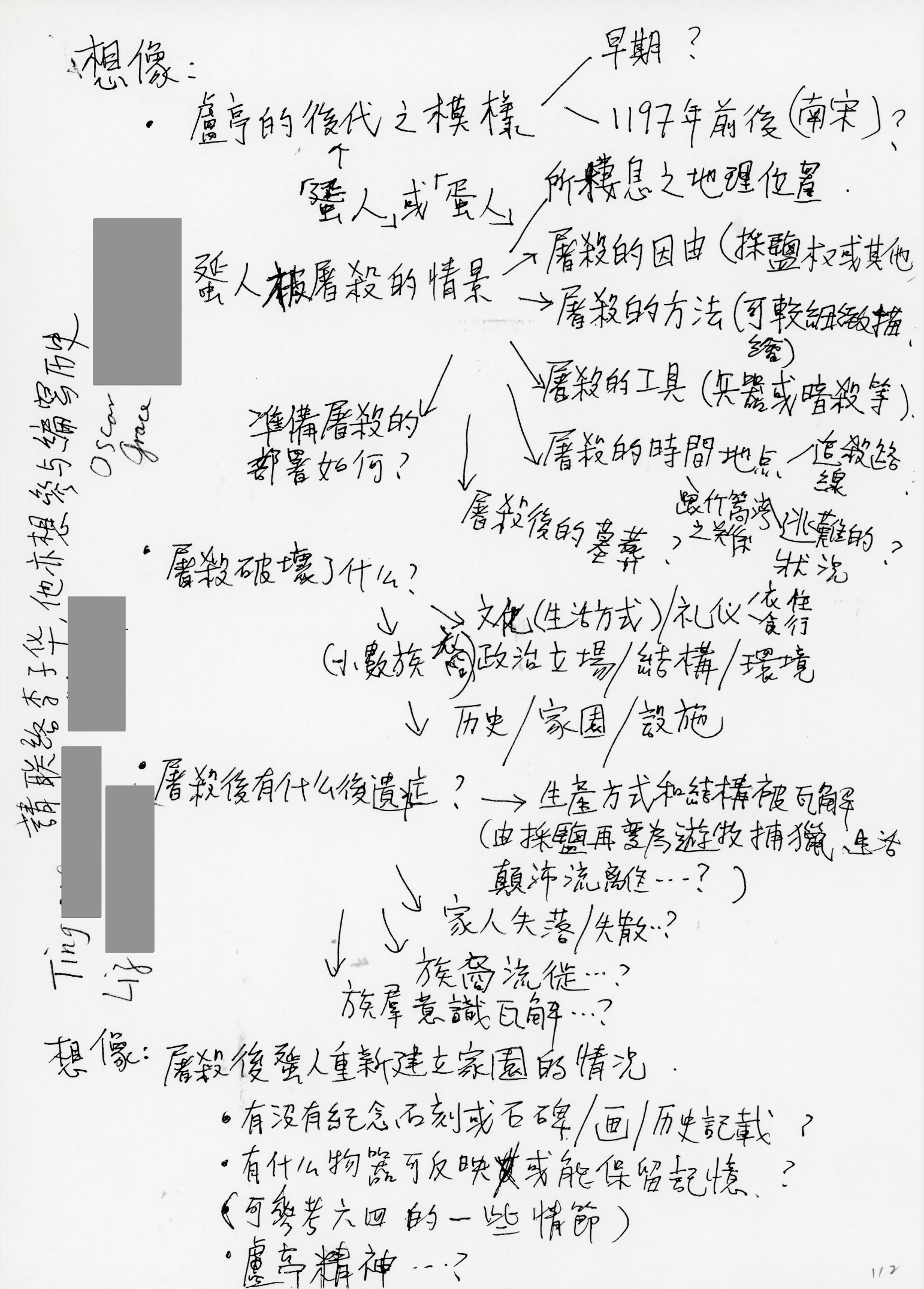

何慶基曾經詳述舉辦盧亭展覽的過程[14],由於有關盧亭的史料甚少,因此他想出一個策略:首先請文化學術界人士如董啟章和梁文道,構思一個以盧亭為主幹、再引伸至長期受壓迫的蜑民的香港歷史。何慶基說:「他們編撰的香港歷史,不是虛構亂來,它可能比史書記載的『史實』更真實,正如很多遠古文明都是以神話開始,神話當然不是史實,但它往往是透過隱喻來表達一些文化特色,甚至恆久道理。例如盧亭是置身於中國邊緣,介乎水陸間的兩不像動物,這不就是一個切實的香港文化身份隱喻。」

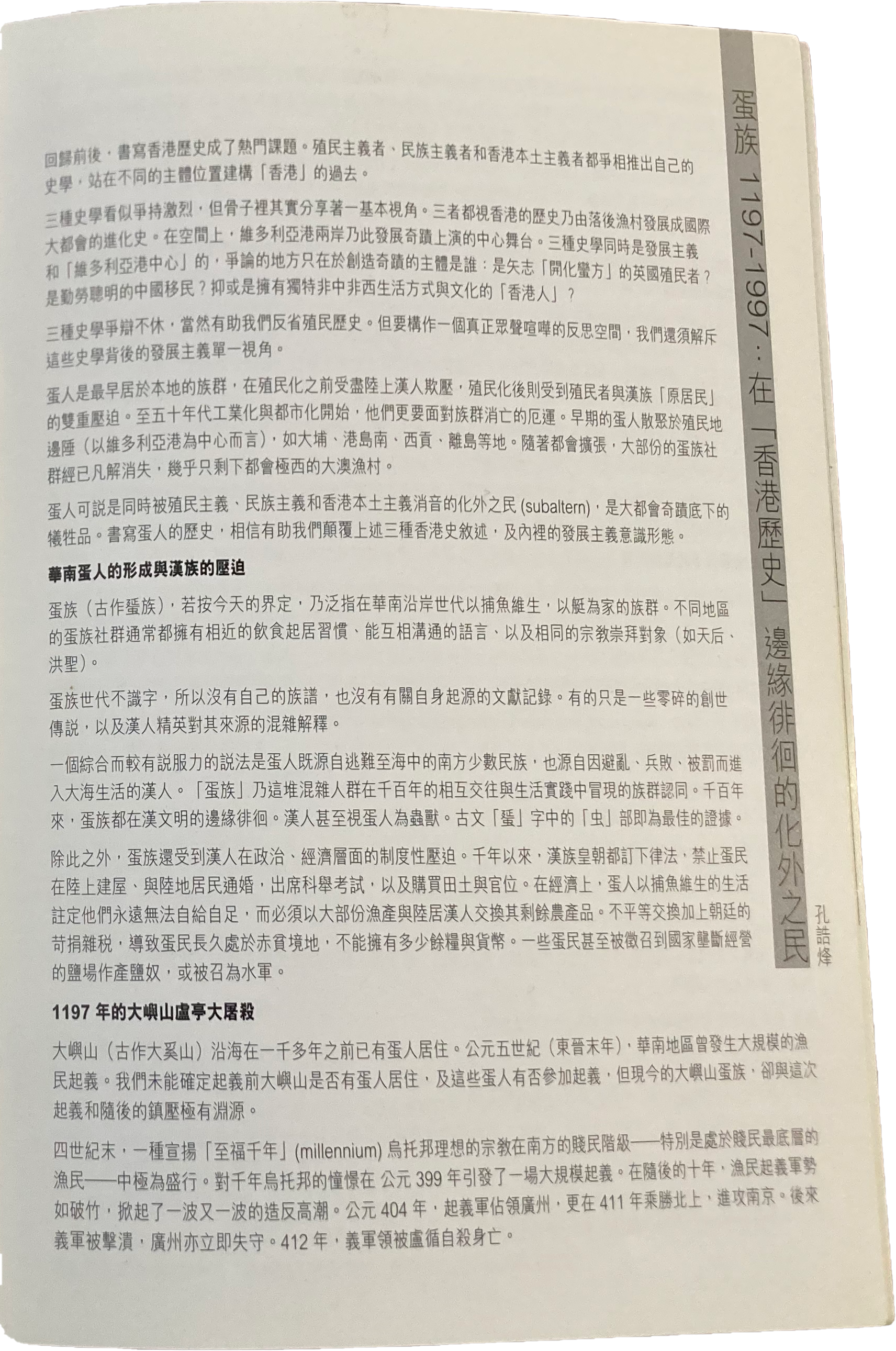

(2)盧亭與蜑家人的關係

以海為家的蜑家人(又名蛋家人)是香港原居民之一。展覽特別強調盧亭與蜑家的宗族關係,除了在「盧亭的故事」中記載「部分盧亭與蜑家人通婚」,在展覽場刊另一篇由社會學家孔誥烽撰寫的蛋族香港歷史的文章中,亦將歷史事件「1197年大奚山鹽民起義」(又稱大嶼山屠殺)[15],直接寫成「1197年的大嶼山盧亭大屠殺」,文中直指「這族人(盧亭)極可能是今天大嶼山蛋族的始祖」。

何慶基曾經解釋,建構盧亭與蜑家人的關係,是為了配合展覽下半部論述蜑家一直受到中國歷朝和英人的歧視壓迫,不能自主,以喻港人悲慘命運[16]。而同時由於展覽夾雜了一些「史實」資料,如蜑民被壓迫的史料,令隱喻有其現實的伸展[7]。

|

|

展覽目錄文章「蛋族1197-1997:在「香港歷史」邊緣徘徊的化外之民」 孔誥烽。 |

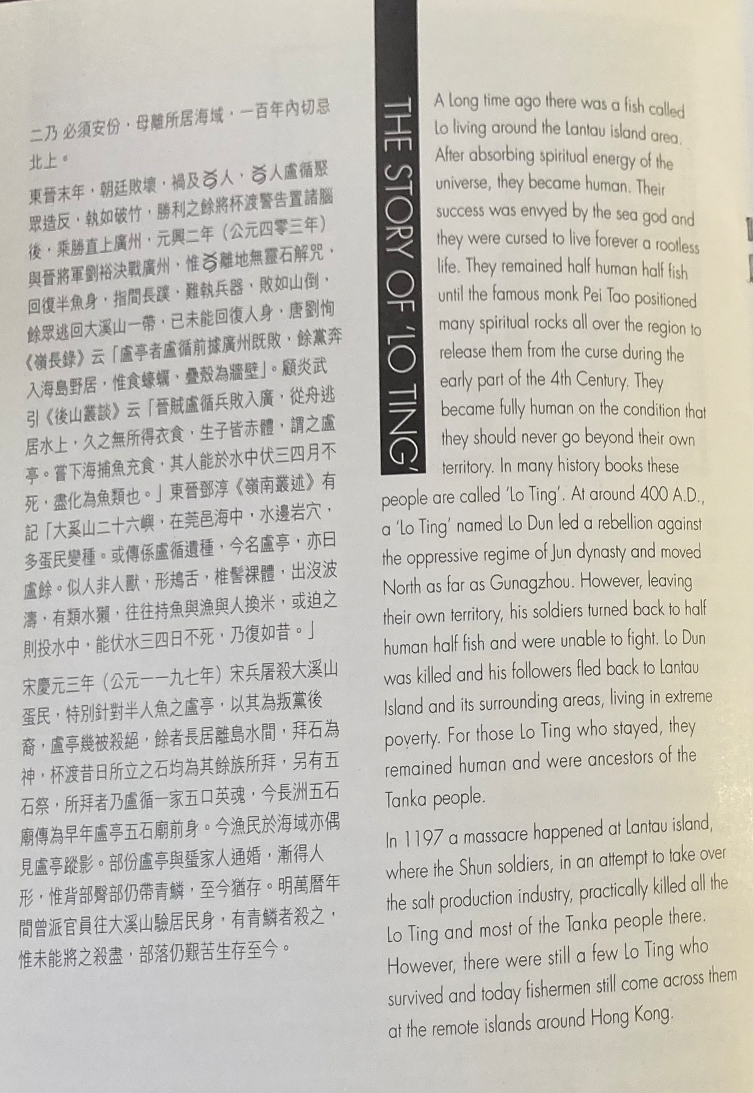

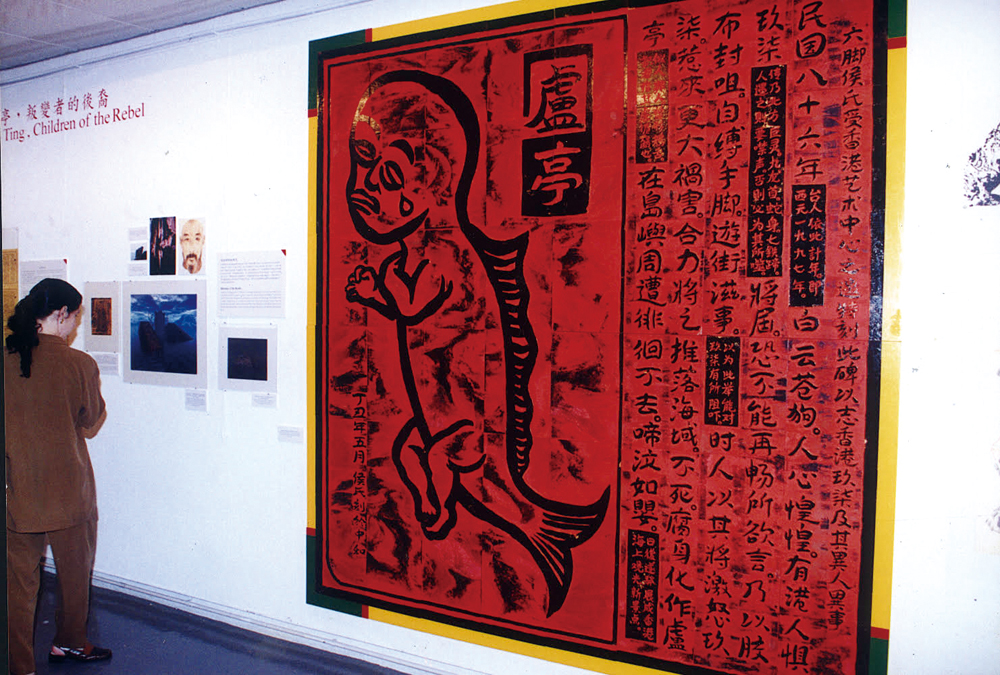

二、藝術家作品

接著何慶基邀請藝術工作者根據盧亭的故事大綱、並加入自己的想像進行創作,包括創作了盧亭雕塑、盧亭墓誌銘等,強化盧亭故事的真實性。

|

|

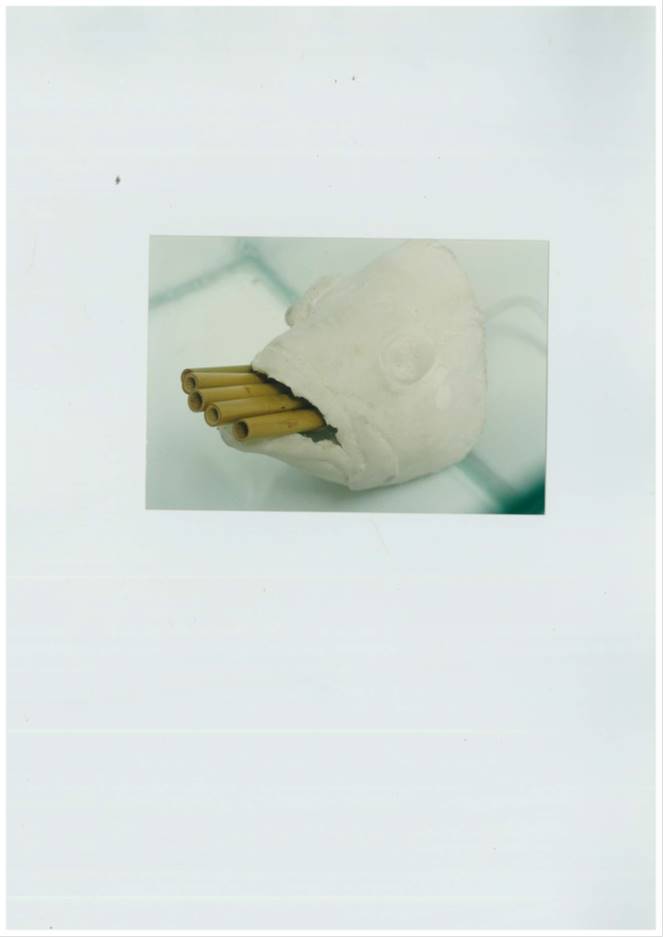

由姜志名創作的盧亭雕塑。展覽以叛逆者(指盧亭)的後裔作起點。[16] 圖片由何慶基提供。 |

|

|

由台灣藝術家侯俊明創作的盧亭版畫/墓誌銘。由何慶基提供。 |

三、模仿博物館 挑戰權威性

展覽命名為「九七博物館」,但展覽場地是在香港藝術中心、展出的大部分都是藝術家的創作。到底這是一個藝術展?抑或是歷史展?何慶基不諱言是故意令參加者感到錯亂混淆,甚至在展覽的場地設計上,亦努力模仿成傳統歷史博物館的展覽模式,「即使製作得欠說服力的『古物』,也因博物館式裝置,變得有真實感。」[17]

何慶基這種展覽手法的目的在於,挑戰藝術博物館或文化機構的虛假權威,由此質疑「是誰有權寫歷史?只是學者,或是與權力機構相關的人才可以?一般人有權寫歷史嗎?其次,是不是只有一個模式來寫歷史——就是年份日期、人物事件等曾經存在的事件?歷史可不可以是詩詞、是隱喻?事實上,很多的歷史也是從詩歌,神話中發展出來。盧亭不單是要把撰寫歷史的權力,拿回給平民百姓,而且正因為寫歷史的方法,被局限於某種權威架構,研究方法和辭彙上,只能留給專家撰寫。」[17]

日期:1998年6月20日 - 7月14日

地址:香港藝術中心三樓實驗畫廊及四樓包氏畫廊

|

|

《香港三世書之再世書 - 盧亭考古新發現》展覽相片。(夏碧泉攝) |

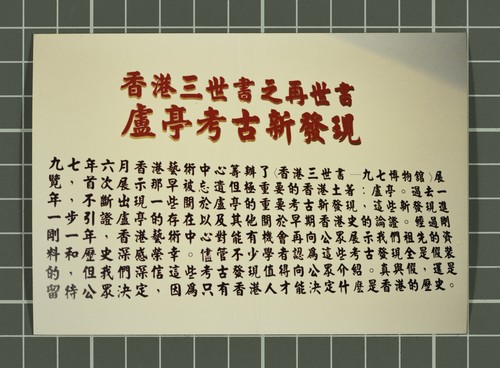

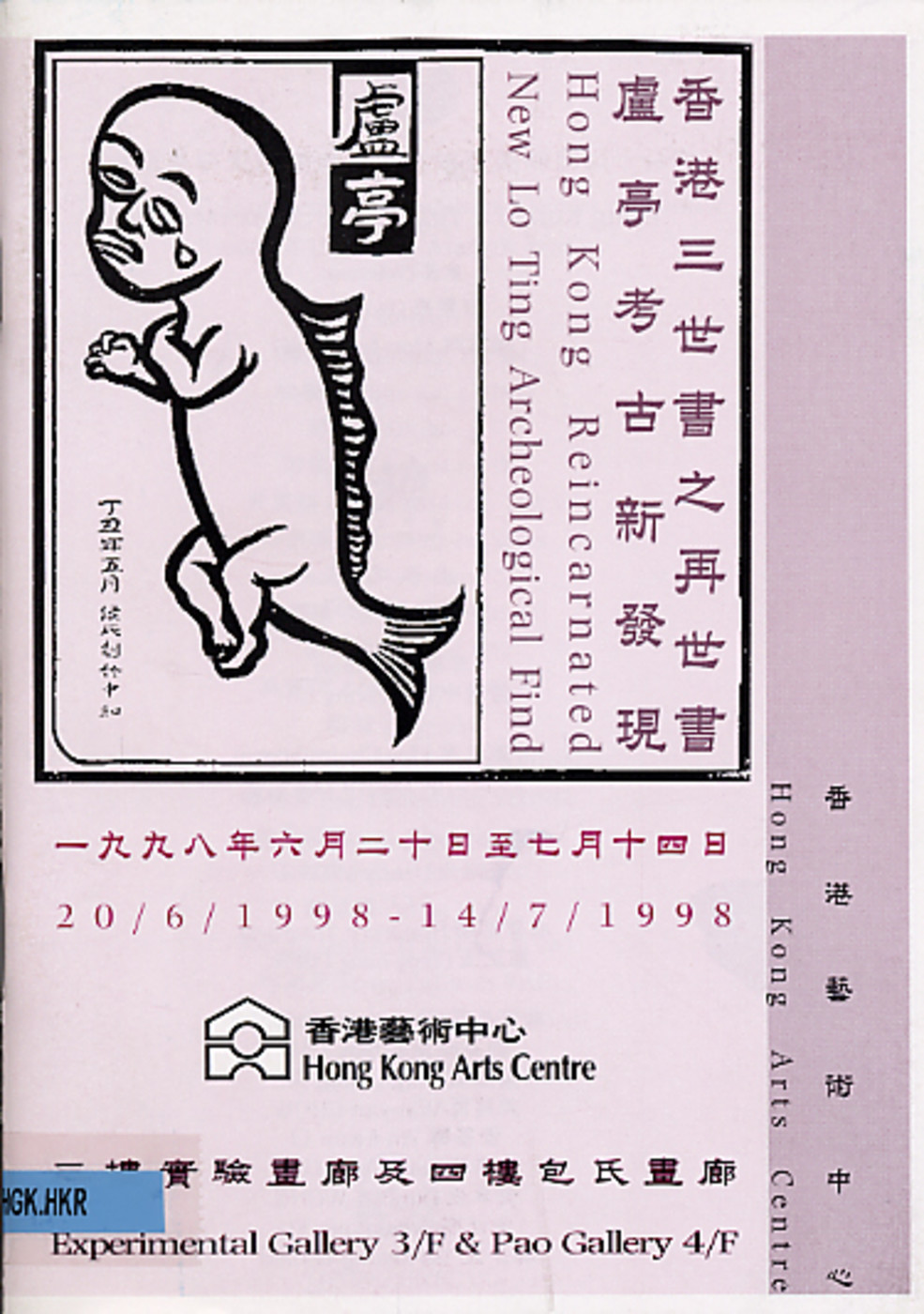

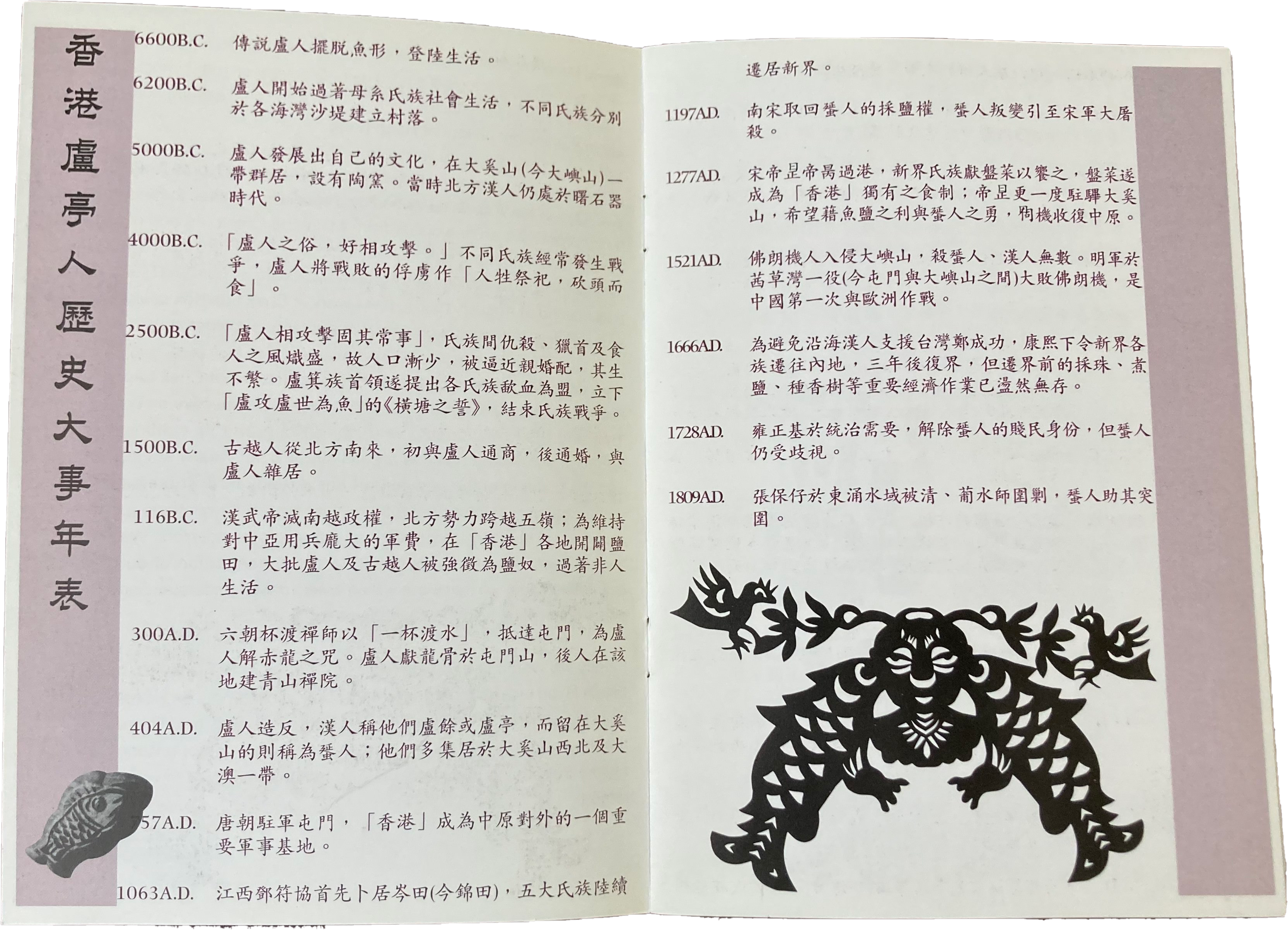

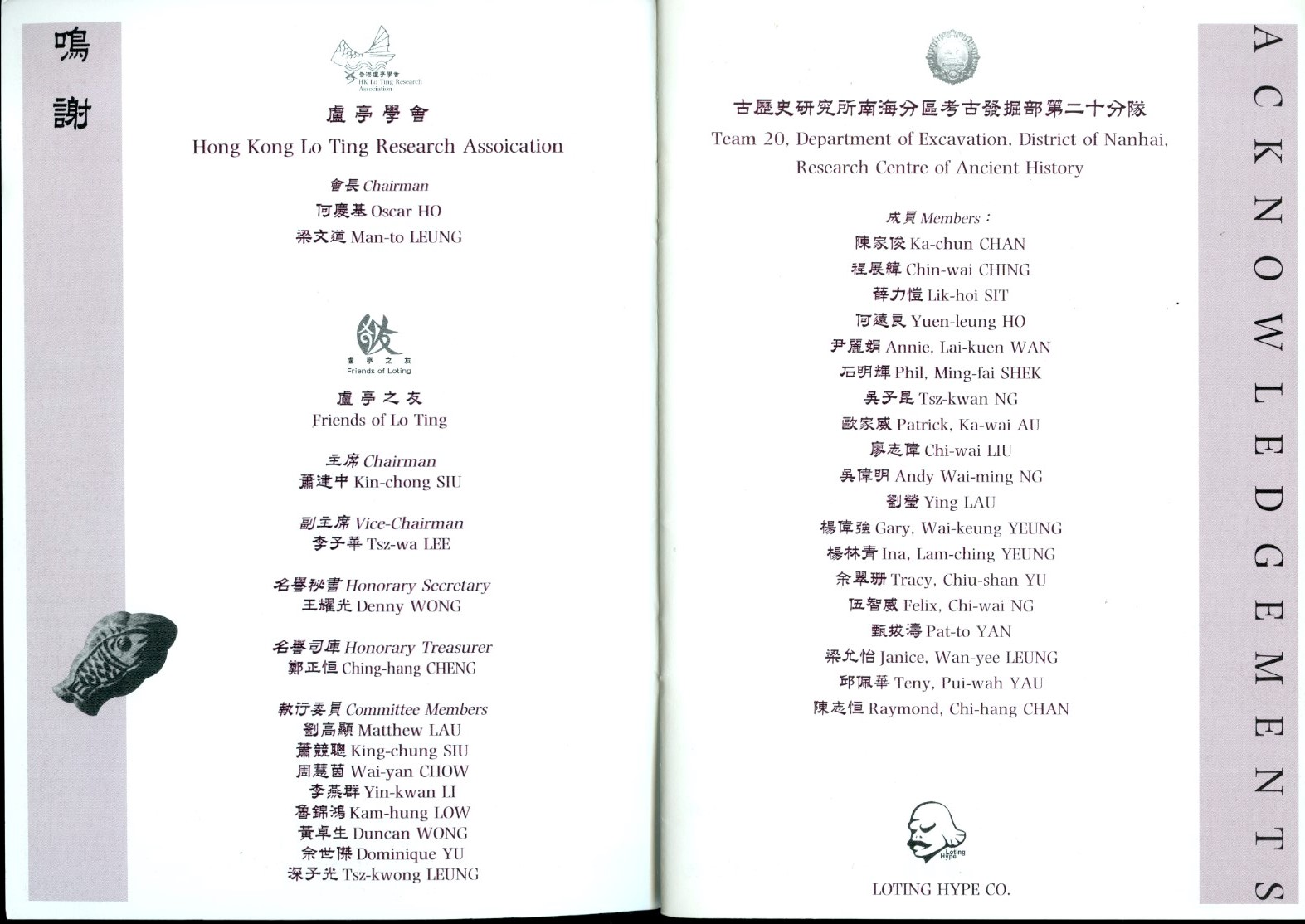

時隔一年,香港藝術中心再辦盧亭展覽,而且擺明車馬,是完全以盧亭為唯一主角的主題展覽,當中的盧亭創作更為全面和完整。首先,展覽目錄共28頁,詳細記載盧亭人的歷史大事年表、祭祖歌,以至是考古發現記錄。

|

|

圖片:《香港三世書之再世書——盧亭考古新發現》展覽目錄,1998年。 由香港藝術中心提供。(亞洲藝術文獻庫館藏:EXS.HGK.HKR) |

|

|

圖片:《香港三世書之再世書——盧亭考古新發現》展覽目錄,1998年。 由香港藝術中心提供。(亞洲藝術文獻庫館藏:EXS.HGK.HKR) |

|

|

圖片:《香港三世書之再世書——盧亭考古新發現》展覽目錄,1998年。 由香港藝術中心提供。(亞洲藝術文獻庫館藏:EXS.HGK.HKR) |

而在目錄的鳴謝頁,參與展覽的藝術家、學者、文化人等均被稱為盧亭學會或盧亭之友或古歷史研究所南海分區考古發掘部第二十分隊成員。

由於已故藝術家夏碧泉(1925–2009)亦有記錄和收藏此次盧亭展覽資料,亞洲藝術文獻庫館藏助理李嘉傑在解讀夏氏收藏時,曾這樣形容此次盧亭展覽:「當我細看這連串協會的名字及其連帶關係時,我覺得與其說何慶基策劃了這個展覽,不如說他是個藝術家在創造展品 ── 他的角色並不止於策展人。參與這個展覽的藝術家統統被稱為學會「成員」,此舉可視為何慶基把玩策展人權力和創造力的一著。」[4]

|

|

圖片:《香港三世書之再世書——盧亭考古新發現》展覽目錄,1998年。 由香港藝術中心提供。(亞洲藝術文獻庫館藏:EXS.HGK.HKR) |

除了文字,展覽亦創作了不少盧人昔日在大嶼山生活時所使用的器具和文物,塑造盧亭真實存在於過往的歷史痕跡,其中包括:

-出土的殼灰窰及文物碎片;

-利用動物的肌肉組織製成耐水的衣履;

-建築遺址殘餘碎片;

-在大嶼山考古遺址發現的洞穴壁畫;等等。

|

|

圖片: 《香港三世書之再世書 ── 盧亭考古新發現》相冊,1998年。夏碧泉攝。由夏氏家人提供。 (亞洲藝術文獻庫館藏) |

|

|

圖片:盧亭製作的竹器。何慶基收藏的展覽紀錄,1998年。香港藝術中心何慶基檔案。(亞洲藝術文獻庫館藏) |

日期:1999年8月20日 - 9月18日

地址:香港藝術中心三樓實驗畫廊

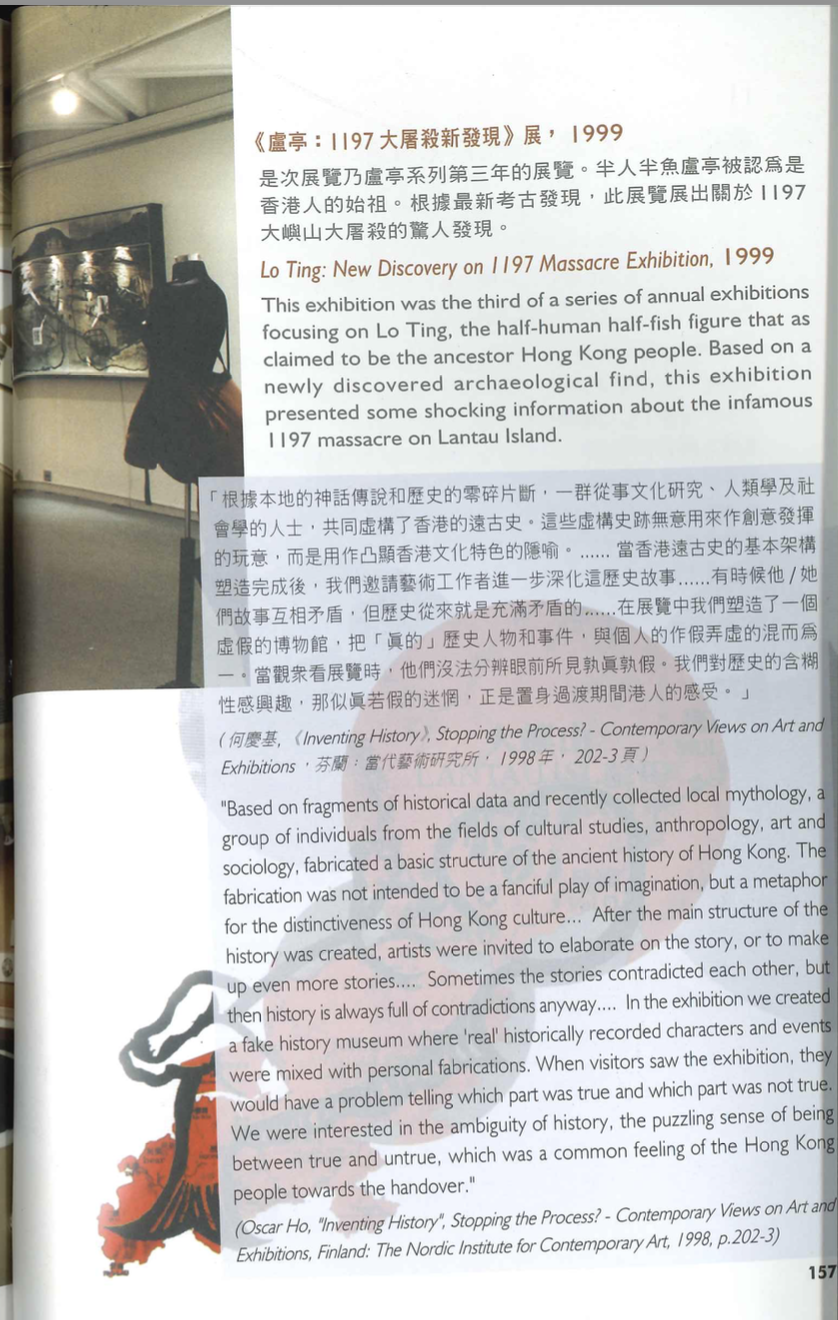

而第三年舉辦的盧亭展覽,更進一步將盧亭演繹為香港人的始祖,而且「根據最新考古發現,此展覽展出關於1197大嶼山大屠殺的驚人發現。」[18]

|

|

有關《盧亭:1197大屠殺新發現》的介紹文章。 |

不過,現在在網上幾乎無法找到此次盧亭展覽的相關資料。何慶基亦直言[2],盧亭展覽原打算舉辦五年,看能否把神話變成深入人心,最後變得真實。但由於在第一年盧亭展覽在開幕後除了一小撮人外,公眾及傳媒反應冷漠且不明所以,而第二年的盧亭展覽反應仍然冷淡,因此第三年展覽因缺資金已大為縮小。故最後他亦感心灰意冷,決定放棄繼續。

|

|

圖片:何慶基就著《盧亭:1197大屠殺新發現》展覽所寫的編造盧亭歷史筆記,1999年。 |

不過,在十多年後,本地藝文界相繼出現與盧亭相關的創作或討論,部份代表性作品表列如下:

1.無線電視《香港玄案》第18集 -「尋找盧亭人足跡」(2011年)

2.影片:「香港美人魚傳奇:盧亭」(2014年),香港動漫頻道製作,YouTube

3.天邊外劇場《盧亭》(2014年)

4.天邊外劇場《漁港夢百年》第一部曲:初入夢鄉(2014年)

5.周星馳電影《美人魚》(2016年)

-註:有國內評論人[19]認為《美人魚》主角珊珊實為盧亭一族,但電影官方未有回應。

6.天邊外劇場《漁港夢百年》第二部曲:噩夢連場(2016年)

7.天邊外劇場《漁港夢百年》第三部曲:大夢初醒(2018年)

8.天邊外劇場《盧亭百年夢終章》 – 絕望與希望(2019年)

9.陳果電影《三夫》(2018年)

-註:官方從未直說《三夫》女主角小妹是盧亭後人。不過,電影中曾提及盧亭傳說,加上小妹與水和魚關係密切,惹人聯想。本地媒體曾詢問陳果[20],陳果沒有否認盧亭和女主角的關係。

10.鮑藹倫 《到此為咫》(2018),錄像

11.林東鵬《鍍影》(2019年),錄像裝置

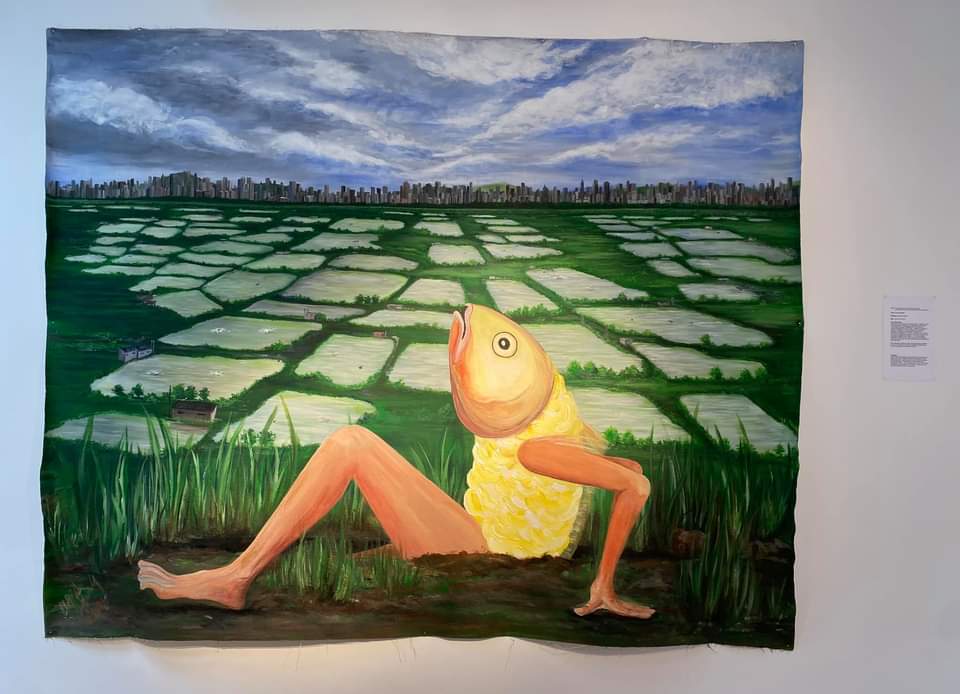

12.張嘉莉《在香港邊境風光前的盧亭人魚》(2019年)

|

|

《在香港邊境風光前的盧亭人魚》,張嘉莉,2019,塑膠彩畫布,180cmX150cm(張嘉莉提供) |

13.無線電視《十二傳說》第11-13集 - 「盧亭魚人殺人事件」(2019年)

14.ViuTV旅遊節目《眾神的大陸》第5集 - 「香港 - 盧亭魚人」(2019年)

15.亞洲藝術文獻庫《咫尺之內,開始之前:隨意門及其他足跡》展覽(2021年)

16.海事博物館《帆檣匯港:世貿千年》展覽(2021年)

-簡介:以香港海事歷史主題,共展出250件展品,展品包括宋元古井出土文物,展覽以「盧亭」人魚塑像作為展覽開端,展覽指相傳「盧亭」是當年盧循兵逃至大嶼山的後代,帶出了香港人與海洋的淵源。

盧亭的故事最初由何慶基於1997年香港回歸中國之時提起,經過三年主題展覽後,沉寂一時,直至近10年再被本地藝文界重視。經歷24年發展,不論最初神話孰真孰假,抑或是否已經成功以假亂真,但從本次研究可見盧亭因著不同港人的想像和創作活出了自己的生命,成為本土獨一無二的神話角色。

© 除了特別註明外,所有照片版權均屬何慶基所擁有