|

|

香港環境藝術家黎慧儀,自2014年起下田種植稻米,視耕種為研究方法。 |

|

|

香港環境藝術家黎慧儀,自2014年起下田種植稻米,視耕種為研究方法。 |

黎慧儀,生於1977年,香港環境藝術家及農夫。2004年畢業於澳洲墨爾本皇家理工大學藝術學士學位(香港藝術學院合辦),2011年取得芬蘭阿爾託大學藝術及設計碩士學位,主修環境藝術。

黎氏擅長在地(site-specific)創作與就地取材,作品顯現出敏銳觀察與自然關懷。早期作品集中探究人與自然的矛盾共生關係。自2014年參與荔枝窩復耕計劃,黎氏開始在香港不同地方進行耕作和種植稻米,視耕種為藝術研究方法,並以植物為創作媒介。

黎氏曾在香港及芬蘭舉辦個展,並曾參與世界各地多個聯展。多年來她積極推動本地藝術教育,自2003年起策劃及舉行多個環境藝術工作坊,由其策劃的「接觸大地:荔枝窩環境藝術工作坊」獲2016年香港藝術發展獎的「優異表現獎」。

在綠油油的農田中,一眼就能瞥見頭戴紅色農夫帽的黎慧儀,她朝研究員笑着揮手,黝黑瘦小的她腳踏水鞋過來。中秋已過,但豔陽依舊毒辣,正午時間攝氏逾32度。我們先安坐田邊農棚歇息,後來實在難抵酷熱,轉到樹蔭底下抖涼,在涼風送爽中進行訪談。

黎慧儀小時候喜歡畫畫,但她謙說自己畫功不算佳,只是有一種渴望,看到美麗的東西就想畫(記錄)下來,「可能是一種美學的覺醒,例如我覺得這個帆船牌的帆船好靚喎,我又畫下先。我(小時候)最深的印象是,幼稚園時在抽屜畫畫被老師沒收。」

黎慧儀是本地少數從大學唸書,到畢業後成為全職藝術家,18年來都一直專注於環境藝術的藝術家,特別是在當年,「環境藝術」於香港仍然是新概念。

研究員問黎慧儀:「你在藝術學校讀書時已經想做環境藝術嗎?」黎慧儀爽快回答:「是。」她細說,在藝術學校二年級時,有一個項目在大埔嘉道理農場進行,她感到這正是自己所尋求的藝術創作方向。

黎慧儀當時改造了嘉道理園區內的一個廢棄更亭(保安亭),並將創作分為四個階段以呈現四季變化。她曾經在接受媒體訪問時[1]說,希望透過裝飾更亭來嘗試延續此廢棄屋子的生命,同時希冀作品能夠喚起觀者反思人和自然的關係:「人們很喜歡穿迷彩衣服,某程度上是想接近大自然多一點。我把迷彩布裹着更亭,希望觀眾能夠反思,是不是這樣就能走進大自然呢?」

|

|

《掩飾了的關係》,黎慧儀,裝置,混合媒介,224cm x 183cm x183cm,2003 |

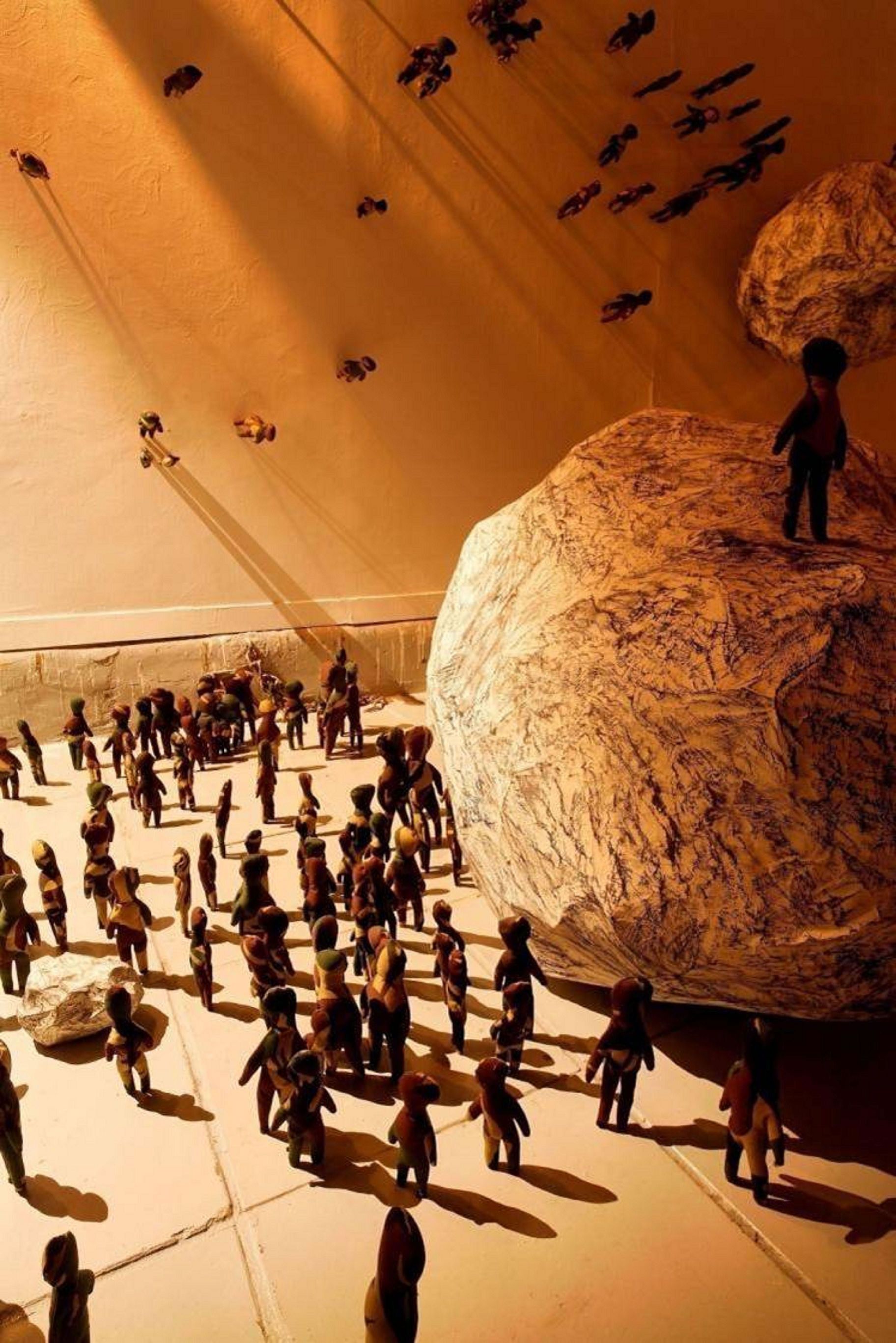

而黎慧儀的畢業作品是一個個裹着迷彩布的精靈,她視這些小巧的人兒是信差(messenger),身負傳遞信息的任務,但凡看得見它們的人都是收信人。「它身穿迷彩色,不一定人人都看得見它。我自己有時會想,環境的問題其實一直都在,但有一些人卻好像『我睇你唔到,你睇我唔到』(我看不見你,你看不見我)。」她以小精靈帶出人類對環境問題視而不見的態度。

這些年來,小精靈時不時出現在黎慧儀的創作之中,有時它們數以百計地「空群」出現,有時小圈子「柴娃娃」結伴同遊,還有些時候,只有零丁一兩隻自在地闖蕩天涯。

|

|

《Here they come again》,黎慧儀,裝置,混合媒介,尺寸不定,2003-2007 |

|

|

《Here they come again》,黎慧儀,裝置,混合媒介,尺寸不定,2003-2007 |

|

|

《Let’s play together》,黎慧儀,裝置,混合媒介,尺寸不定,2004 |

|

|

《Hello! Is anybody there?》,黎慧儀,裝置,軟陶,尺寸不定,2008 |

|

|

《Hello! Is anybody there?》,黎慧儀,裝置,軟陶,尺寸不定,2008 |

|

|

《Hello! Is anybody there?》,黎慧儀,裝置,軟陶,尺寸不定,2008 |

|

|

《They came from the stars》,黎慧儀,特定場域裝置,鹽麵團,尺寸不定,2014 |

|

|

《They came from the stars》,黎慧儀,特定場域裝置,鹽麵團,尺寸不定,2014 |

黎慧儀擅長在地創作,即因地制宜,仔細觀察和感受展覽空間,再依照現場特性發揮創意,如更亭的裝置藝術、或坐在樹上的精靈,作品呈現的方式隨場景變換。後來她的作品加入了了藝術介入(art intervention)[2]元素,邀請其他人參與創作,介入社會、社群與日常。

黎慧儀分享,她是在芬蘭讀書時開始嘗試藝術介入的,而這趟旅程更成為她藝術生涯中其中一個很重要的分水嶺。「那時候有很多獨處的時間,亦嘗試了很多不同事物,還加入了一種介入的形式,介入觀眾或地方,不止是site-specific(特定場域/在地),還加入一個『人』的元素。」

她在當地創作了作品《Smile:)》,直接了當製作了一個寫着「Smile:)」字樣的印章,並到訪不同雪地上蓋章,為博人一笑。她語帶尷尬地憶述當日創作:「一些芬蘭的同學跟我說,我這樣叫人『你笑啦』,其實是有少少offensive(冒犯)的...因為芬蘭每年冬天是長達半年時間,所以當地人覺得下雪來並不如我們想像得如此浪漫。當地有好多自殺問題、酗酒問題、抑鬱問題。不過我自己那時候都覺得天氣令我都有少少抑鬱,所以就想做一個作品去回應當時,我亦想提醒自己或分享給大家,『我們笑吓啦』。」

|

|

《Smile:)》,黎慧儀,藝術介入,雪,芬蘭赫爾辛基,2008-2009 |

|

|

《Smile:)》,黎慧儀,藝術介入,雪,芬蘭赫爾辛基,2008-2009 |

|

|

《Smile:)》,黎慧儀,藝術介入,雪,芬蘭赫爾辛基,2008-2009 |

此外,她還創作了《種》系列,收集每日發行的報紙、細緻地摺出一朵朵玫瑰以紀錄每天。在她的個人網站中,她這樣闡釋創作理念:「每朵花從手中盛開,它們包含了世界各地的人每天的喜、怒、哀、樂。」《種》系列包括了三部分:藝術介入(2008-2009年);裝置(2009年)及公眾參與裝置 (2010年)。

|

|

《種》,黎慧儀,藝術介入,報紙,2008-2009 |

|

|

《種I》,黎慧儀,裝置,報紙,尺寸不定,2009 |

|

|

《種II》,黎慧儀,公眾參與作品,報紙,尺寸不定,2009 |

|

|

《種III- Let them grow》,黎慧儀,互動裝置,報紙,2010 |

回顧黎慧儀這18年的創作,不難發現她從最初使用人造物(迷彩布、報紙、印章)創作環境藝術,到後來逐漸傾向效法自然、就地取材。例如作品《紀念一枝樹枝》(2008),靈感源於一次偶然在街上拾起的樹枝[1],並被樹枝的美態吸引,遂把樹枝倒模、加以創作。

|

|

《紀念一枝樹枝I》,黎慧儀,裝置,軟陶,尺寸不定,2008 |

|

|

《紀念一枝樹枝I》,黎慧儀,裝置,軟陶,尺寸不定,2008 |

|

|

《紀念一枝樹枝II》,黎慧儀,裝置,軟陶,尺寸不定,2008 |

|

|

《紀念一枝樹枝II》,黎慧儀,裝置,軟陶,尺寸不定,2008 |

2010年,黎慧儀開展了有關葉子的創作,並且在往後的十年間仍不時以樹葉為材料,與樹葉建立了既深且遠的獨特連繫。回溯當時,黎慧儀正在香港嶺南大學當駐校藝術家,期間發生了一次被狗追事件。此次經歷令她回想起,自己一個頗為特殊的特質——由細到大經常被狗追咬。

「小時候第一次被狗咬傷時,家人沒有帶我看醫生,姑姑和爸媽從山上採摘了一些生草藥回來,加入片糖剁碎,然後敷在我傷口上。我爸常告訴我,你嫲嫲是好叻生草藥的,但是到我爸那代已經不懂了,因為他沒有學到。所以我覺得在我家族中,和樹葉和植物是有一些關係的。」

這段回憶啟發到黎慧儀開始收集校園所在社區屯門的樹葉進行創作,仔細了解它們的顏色、質地、故事。「這件事令我聯想起樹葉對於人是有一種healing(療癒)的作用,樹葉甚至是一種可以救人的東西。我就覺得,植物和人除了有食物的關係,還有很多其他方面可以連繫起來。」

以上三個葉子創作都在2010年黎慧儀個展「最後的顏色」中展出[3]。香港藝術家及策展人鄧凝姿在觀展後形容[4],這是一個「相當和平」的展覽,由於使用了葉子作為顏料,令展覽色彩偏向綠和咖啡色。而對於黎慧儀的創作方式,鄧凝姿亦予以肯定:

「黎慧儀可以稱為環境藝術家。這是一個很新的創作方向。簡單地說,也就是關注環境的問題。一般的創作會直接提及如何保護環境,或道出在環境中種種被破壞的事情。黎慧儀卻採用了較為溫婉的方法,由實驗的概念開始,不作太多的評核,而且開放題目,與公眾共同探討,這也是貫徹「愛護」的創作目的。不把關注的題目作手段去獲取回響,而是追求實質的內容,也是當代創作者需要面對的藝術社會責任問題。創作者要回應當代的議題,同時也要接受從這些議題所提出的挑戰,去重新思考其創作的方法。」

黎慧儀發現樹葉顏料是一個很好的切入點,讓觀眾了解作品是什麼,或是,讓公眾有興趣了解藝術是什麼。她分享有一次陪爸爸看醫生,候診時爸爸和陌生人閒談,對方問起女兒從事什麼工作,「我爸竟然能夠說給那個人聽,她用樹葉做顏色的!我因此覺得這件事好簡單喎,便想將這個概念帶到不同的地方和社區中,因為只要我用上樹葉做顏色,大家連想像的事物都會綠一些。」

2011年,黎慧儀展開了「一葉寄語」公眾參與計劃。她即場教導用樹葉製作顏料的方法,並邀請公眾參與創作、製作自己的明信片,並在明信片上書寫自己的願景。而參加者更可以留下地址,以接收由其他人創作的明信片。四年間,「一葉寄語」項目在香港各處共舉辦了八次活動。

創作地點:

西九龍海濱長廊,2011

大窩口救世軍,2012

賽馬會共融藝術工房,2013

打鼓嶺坪輋坪洋學校,2013

香港公園日,2013

油塘大本型商場,2014

嶺南大學,2014

香港文化中心,2014

2007年香港政府重提新界東北發展計劃,將古洞北、粉嶺北和坪輋/打鼓嶺的農地改建為住宅和商業區,引起居民和市民反對。黎慧儀走訪被納入發展的粉嶺北村落天平山村和石湖新村,採集該地葉子,創作系列「一平方尺」,在2012年同名個展中,黎慧儀在展覽場刊寫道:「如果所有人都能夠和自然環境建立一種獨特而親密的關係,我相信你和我會活在一個跟今天不一樣的世界。」[5]

|

|

《一平方尺系列——天平山》,黎慧儀,水、葉、凝膠劑,混合媒介木本,一組5張,各30.5cm x 30.5cm,2012 |

|

|

《一平方尺系列——石湖新村》,黎慧儀,互動裝置,水、葉、木、棉紗、竹,尺寸不定,2013 |

|

|

《一平方尺系列——石湖新村》,黎慧儀,互動裝置,水、葉、木、棉紗、竹,尺寸不定,2013 |

|

|

《看.村》,黎慧儀,水、葉、混合媒介,183cm x 304cm,2013 |

|

|

《看.村》,黎慧儀,水、葉、混合媒介,183cm x 304cm,2013 |

|

|

《遊走的地板》,黎慧儀,混合媒介裝置,155cm x 125cm,2014 |

|

|

《遊走的地板》,黎慧儀,混合媒介裝置,155cm x 125cm,2014 |

|

|

《遊走的地板》,黎慧儀,混合媒介裝置,155cm x 125cm,2014 |

荔枝窩是一條擁有300多年歷史的客家村落,由於座落在新界邊陲、遠離市區,因此村內未見大規模城市化發展足跡,乃本地少數保存完好的傳統鄉村。但同時是被城市遺忘的一隅,自1960年代起,原居民或遷離或移民,村內農田被荒廢超過30年。2013年香港大學公民社會與治理研究中心永續坊發起「永續荔枝窩計劃」,與村民合作進行農地復耕和活化社區,亦召集各界別有心人,以圖建立一個永續鄉郊的發展模型,嘗試抵抗全球鄉郊正急速消逝的現況。

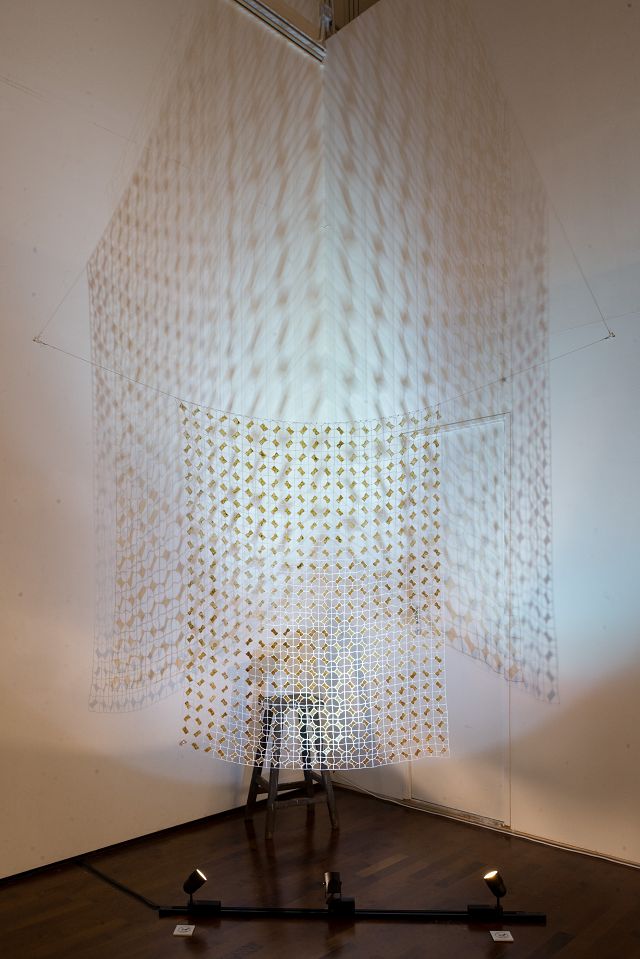

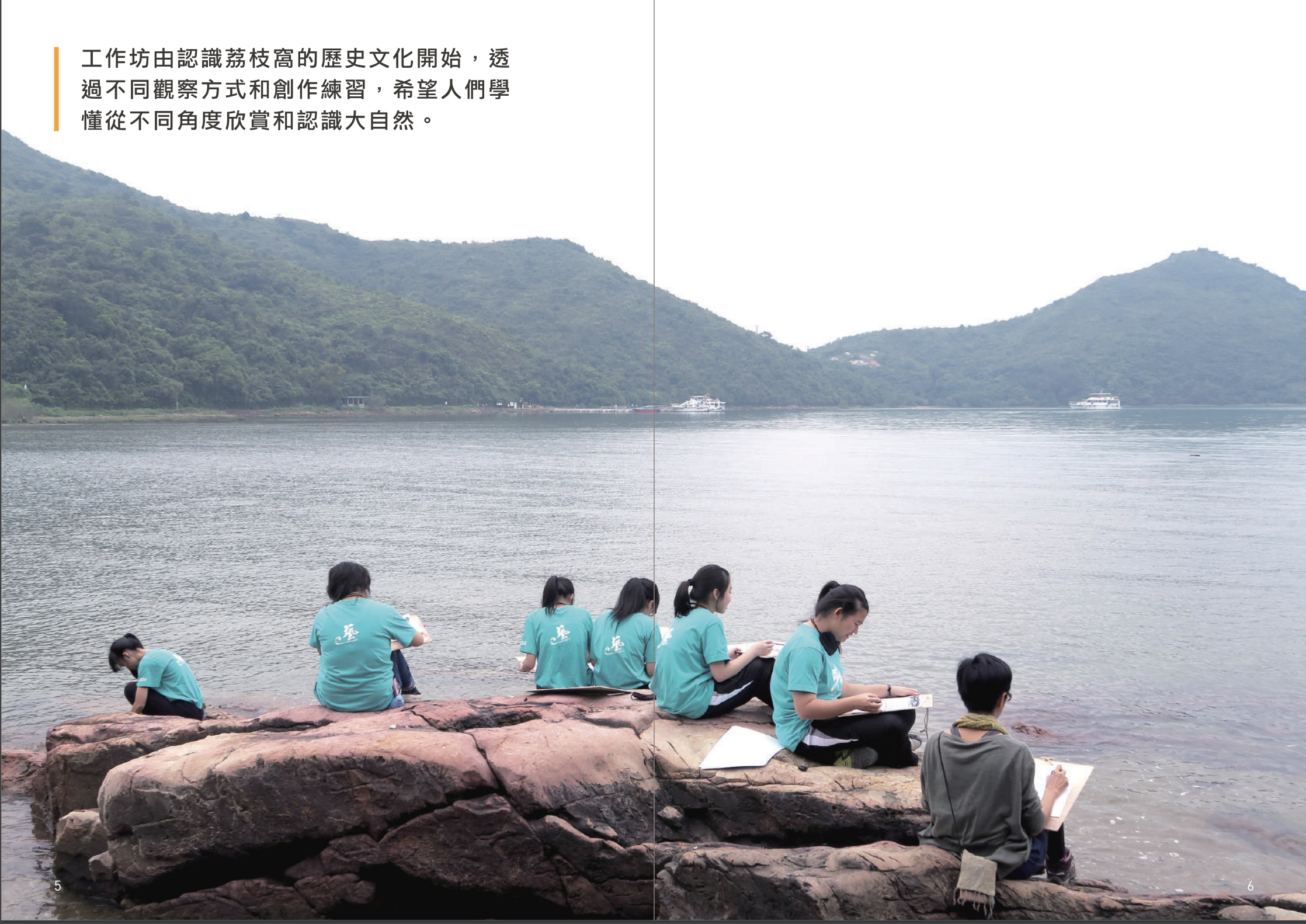

黎慧儀以藝術家的身份在2014年7月到荔枝窩參與復耕,更在同年11月搬進村內居住,直至2019年。從翻土插秧、到收割打穀,確確切切地每日埋首於農田耕作,種植稻米,繼而將耕作體驗化作藝術創作,在2015年製成藝術裝置《賞穀》;亦聯同另外兩位藝術家高便蓮和袁永賢舉辦接觸大地:荔枝窩環境藝術工作坊,引領不同年齡的學生親身接觸和感受荔枝窩,並利用天然素材即席練習,從寫生繪畫、藝術品到創作互動裝置,以拉近人與大地的關係。

|

|

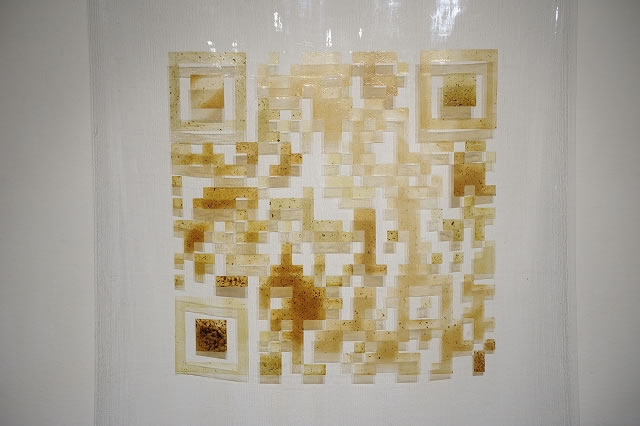

《賞穀》,黎慧儀,互動混合媒體裝置,2015 |

|

|

《賞穀》,黎慧儀,互動混合媒體裝置,2015 |

|

|

《賞穀》,黎慧儀,互動混合媒體裝置,2015 |

|

|

接觸大地:荔枝窩環境藝術工作坊工作紙 |

|

|

接觸大地:荔枝窩環境藝術工作坊活動相片 |

黎慧儀有時會被不同機構邀請做講座嘉賓,在場分享自己將耕作化作藝術的過程。研究員記得黎慧儀其中一頁講座簡報引用了一首詩:「手把青秧插滿田,低頭便見水中天;六根清淨方為道,退步原來是向前。」上網查找得知此詩應是一位唐朝布袋和尚所寫[6],文句描寫農夫插秧的狀態:雖然躬身做事看似卑微,但低下頭來正正可見水中倒映的藍天,寄語人們有時退一步反而能讓自己有更多前進的空間。

研究員問黎慧儀,何解插秧要向後行?她解釋,因為向前行會踏到你方才插好的秧苗。

農業與樹葉,幾乎是每一個人每一日都會接觸到的東西。因此,以此兩者作為藝術介入社區的切入點實在適合不過。但同時,與先前的葉子研究不同的是,在雙腳踏在農田之上進行耕作之後,指向的最終目的就不再止於一件藝術作品或裝置,還有的是農作物、經營、銷售,這些與藝術似乎拉不上邊的作業。到底耕作與藝術有着怎樣的關係?

黎慧儀不假思索回應,感覺是早已深入思考過這個問題,並得出堅定無比的確切答案:「耕田對我來說是一個研究方法,我去親身感受土地和我的關係,然後嘗試在我的種植過程中豐富經歷。即是我被豐富了,就可以將它轉化成為一種創作的原素或材料。近這五六年,我很多時會直接用植物去說故事。」她舉例,她曾為觀鳥會活動創作了一件作品,是以禾草製作紙張,再使用這些紙張來紀錄種米過程。「我其實是將這兩件事和我的種植經驗,和我去做創作的欲望或需要去結合在一起。」

那是不是所有農夫都是一位藝術家呢?黎慧儀認為分別在於自覺,「很多農夫都不會說自己是藝術家,因為他沒有那個自覺。我說服自己,我是因為擁有這種自覺之下,我會將耕作去看成另一件事。」

|

|

「一頁」,黎慧儀,2020年中茬花蘿白稻草、社山河之河水、稻穗、石塊、番石榴木、灰水 |

|

|

「一頁」,黎慧儀,2020年中茬花蘿白稻草、社山河之河水、稻穗、石塊、番石榴木、灰水 |

|

|

「一頁」,黎慧儀,2020年中茬花蘿白稻草、社山河之河水、稻穗、石塊、番石榴木、灰水 |

後來,黎慧儀帶着荔枝窩剩下的秧苗「衝出新界」、帶到全港十八區。淘氣的她笑說因為在荔枝窩耕田時常常遇上「熱心」路人對於種植方法指指點點:「大家都好像很熟悉耕田和種米,我就心想那倒不如我將農田搬到市區啦。」於是她在2017年開始城市稻米計劃,在各區的路邊花槽中種米,並進行記錄。

黎慧儀說在2017年春造(約暑假季節)時,她成功種出幾顆稻米,可惜還有更多秧苗未及長大,就已被康文署人員當成雜草清除掉。不過,她並沒有洩氣,反而覺得這次計劃令她真正可以和街坊進行溝通和對話。翌年她進行計劃2.0,並且不再「借用」政府花槽,而是自己製造一塊田——在一架破舊單車上放置一個水桶,並在桶內種植稻米。但始料不及竟在展覽舉行前數天,單車被盜竊,但猶幸是賊人留下了水桶。黎慧便靈機一觸,一併將到警署報失的報案紙作為展出的一部分。

從2014年荔枝窩計劃開始至今,黎慧儀持續地耕作和策劃社區藝術創作工作坊。2018年她受邀到元朗大生圍成為「魚塘源野藝術節」駐地藝術家(項目詳情參見H8藝術到家頁面);2018年於荃灣川龍村參與「邂逅!山川人」公共藝術計劃,至今她仍在大埔林村參與一個本地復育稻米計劃「大地予我」...黎慧儀在越來越多香港農田和村落留下創作身影,而且選擇置身其中,她坦言未來打算繼續耕種。

現在,在每天晨曦初露的6時11分,黎慧儀就會起床啟程回林村農田耕作,日復一日,藉着身體的勞動投入創作。研究員問,你希望自己的環境藝術達到什麼目的?黎慧儀答:「我想,只要令到人們想多少少,我已經覺得是功德無量。」想多少少什麼?「我希望觀眾和我一齊多思考自身和環境的關係,例如是當路邊planter(花槽)變成農田,用來種米的話會怎樣改變我們的生活? 那些迷彩精靈走來走去在做什麼?是不是要帶個口訊給人類呢?大家可以從不同角度去思考,作品不是想給予答案,反而是將已有的問題用不同方法去演繹。」

|

|

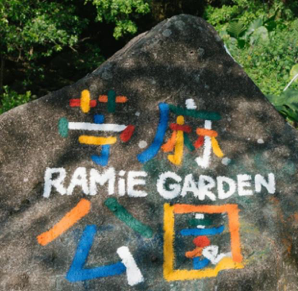

《苧麻公園》,黎慧儀和田邊藝術研究所團隊共同創作,2018 |

|

|

《苧麻公園》,黎慧儀和田邊藝術研究所團隊共同創作,2018 |

|

|

《艾曰》,黎慧儀,2020 |

|

|

《艾曰》,黎慧儀,2020 |

|

|

《言葉》,黎慧儀與黃詠楓共同創作,棉布、蜜蠟,在地裝置,2020 |

|

|

於大埔林村進行的復育香港稻米計劃「大地予我」。(研究團隊攝於2021年9月27日) |

© 除了特別註明外,所有照片版權均屬藝術家所擁有