|

|

根据南宋时期当地农民起义英雄杨泗将军战败沉船的传说,毛晨雨在老家湖南岳阳松源村田间树立起一艘船头下沉的木船。这个故事是《神衍像》(2009年)书写的对象之一。 |

|

|

根据南宋时期当地农民起义英雄杨泗将军战败沉船的传说,毛晨雨在老家湖南岳阳松源村田间树立起一艘船头下沉的木船。这个故事是《神衍像》(2009年)书写的对象之一。 |

毛晨雨生于1976年,来自湖南省岳阳市新墙镇松源村的细毛家屋场,他在2000年完成在同济大学材料科学与工程学院无机非金属材料专业的学习后开始专注于影像实践。“稻电影”是毛晨雨从2003年开始进行的一系列影像实验,主要以民族志作为电影文体,关注被遮蔽的个体经验感受、乡村叙事和语言、族群差异、土地政治等议题,主要于湖南岳阳周边到湖北神农架、贵州黔东北等环洞庭湖的大区域里面拍摄水稻,以及跟水稻相关的文化、农耕、社会关系的问题,呈现其存在意志及精神系谱。2013年后,艺术家还通过展览、讲座、跨学科合作等更多媒介发明新的语言结构。

为搭建稻电影与种稻的实体关系,毛晨雨在老家细毛家屋场开展了农耕实践。细毛家屋场仅十来户人家、三十来人口。和中国大部分乡村情况相似,由于务农带来的收益甚微,年轻人几乎都外出打工了。村子里高毒性农药被广泛采用,周边也有不少排放有毒物质的工厂。毛晨雨在2012年回到老家细毛家屋场承包了30亩土地,不使用化肥,用茶枯水灭虫,还设计了非耕种区域,为青蛙等生物留出耕作时的休憩之所。个人家庭实践之余,毛晨雨也鼓励乡亲尝试生态种植的方法,以实际效益获得农户认同,吸引村民将稻田转让给毛家种植、改良土壤、形成规模性的农业生态区块。这些实践和国家对乡村空间的强制规划同时进行并最终败下阵来,2017年,其他村民停止了生态种植,而继续生态种植、继承父亲位置成为酿酒师的毛晨雨认为这些变动强化了“稻电影”农场的媒介功能,可以打开叙事通路。以耕作为核心,毛晨雨在乡间开展了一系列研究和公共教育活动,组织村民学习农业知识、改善当地生态,并用影像记录了与耕作及社会生态的日常、制约与反制约。个人耕种既生产粮食,又生产基层组织与社会关系,为稻电影书写政治立场、文化行动、生态视角提供了一个长期、在地的坐标。

“稻电影”以稻作为公共文化表征及触媒,试图以影像、文字与其他媒介建立开放的对话,以此更新乡村知识谱系、拓展针对乡村的言说语汇:

因为我长期的工作都是在乡村社会,特别是更关注乡村中间的神性,就是我们说的中国乡村秘密社会,农民依赖于什么样的思想,依赖于什么样的基本的心智,去完成他们在世界上的一种表征?因为我们所在的文化生产,基本上是一个当代的城市生产,或者我们说的知识生产,乡村社会的经验,乡村社会的知识,慢慢的被当代社会屏蔽掉了。包括现在的乡镇,我们看到的也是媒体和艺术家所主体的去生产出来的一个乡镇的在场性。那当地农村的那些主体农民,或当地的地方经验,是如何去找一个有效的方法被释放出来的,被投放到这样的一个当代知识的平台上来的,这是我2012年所意识到的,可能会有一些有可能性的地方。

——选自“稻电影农场”微信公众号文章 《关于“稻电影农场”的对话》 ,发表于2016年11月2日

艺术家将电影视作一种动能,不断突破电影话语方式以搅动惯性认知。例如,在艺术家称之为“第二文本写作”的纪录片实践中,他试图降低修辞,强调被拍摄对象的主体性并尽量剔除作者在场,追求以闭合而非外部观看的方式强调地方语境。2013年之后的实践则保留个人的经验与位置。他以“待定”的思考路径,不断编辑同一段影像材料,重返痕迹与过程,并交叉引用自己的作品。艺术家以民族志作为方法与文体,探寻田野经验与理论的动态关系,同时意图让人类之外的视角进入电影操作。

从2003年到现在,我经历了民族志这一文体的历史进路,俯瞰的(殖民主义)、假设构建了关系的(拟造情境)、代写“自我”(仿像)、呈现出写作关系(参与)、写自己(主体)。所处理的他者的位置在不断移动,我目前要面对的问题是“自我他者化”。这里,“自我”如何从社会性及“人”这一社会意涵中被分解和离析出来,成为处理“写”这一行为的重要事件。

——选自“稻电影农场”微信公众号文章《写社会:电影民族志》,发表于2015年12月5日

“稻电影”

《神衍像》

电影 | 78' | 2013

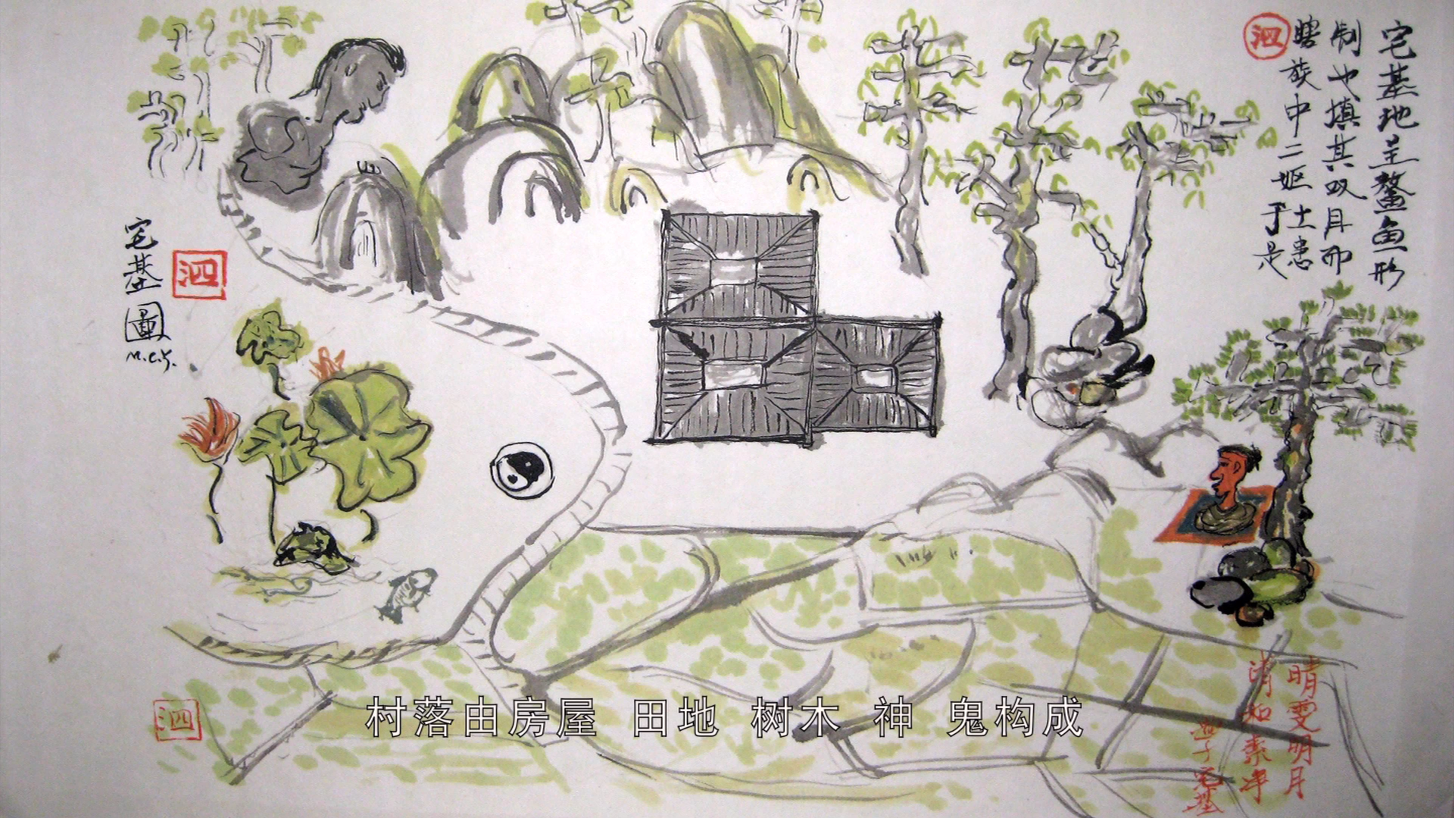

艺术家回到自己的故乡,参与到族群生活中,以族民和书写者的双重身份,对仅仅11户村民、20余人组成的"细毛家"进行了考古学式的观察,发掘它的内在讯息,写作了细毛家的历史和神话。同时,他创作了几类物件并将其置入族群中,考察物件在族群生存语境中释放出的特殊意味及与之对应的独特宇宙观。作品通过加注艺术家的位置营构一座庸常小村落的历史神话谱系,并试图令其历史地生发电影。

“稻电影”

《拥有,新中国农民战争:修辞学的正义》

电影 | 103' | 2013

散文电影《拥有,新中国农民战争:修辞学的正义》通过地方样本检视中国过去几十年的农业话语与资本状况,包括土地制度如何获得公平和效率、农民与土地神性关系的丧失等问题,并尝试拓展有关土地和耕种的语汇。艺术家在描摹土地与信仰残像的同时,亦在十数个自然村落对百余农民进行了采访(详见《中国基层需求调查问卷-岳阳卷》)。镜头前村民们或是自言自语,或是三两坐在一起,讨论时局、假设和愿景,将一些已成为思维惯性的概念通过个体的情绪表达与讲述变得再次锋利。影片亦讨论了外来物种与云贵大旱的关系以及治理“理性”的变化。

|

|

“稻电影” |

|

|

“稻电影” |

“稻电影”

《云爆,洞庭及符号死亡》

电影 | 78' | 2015

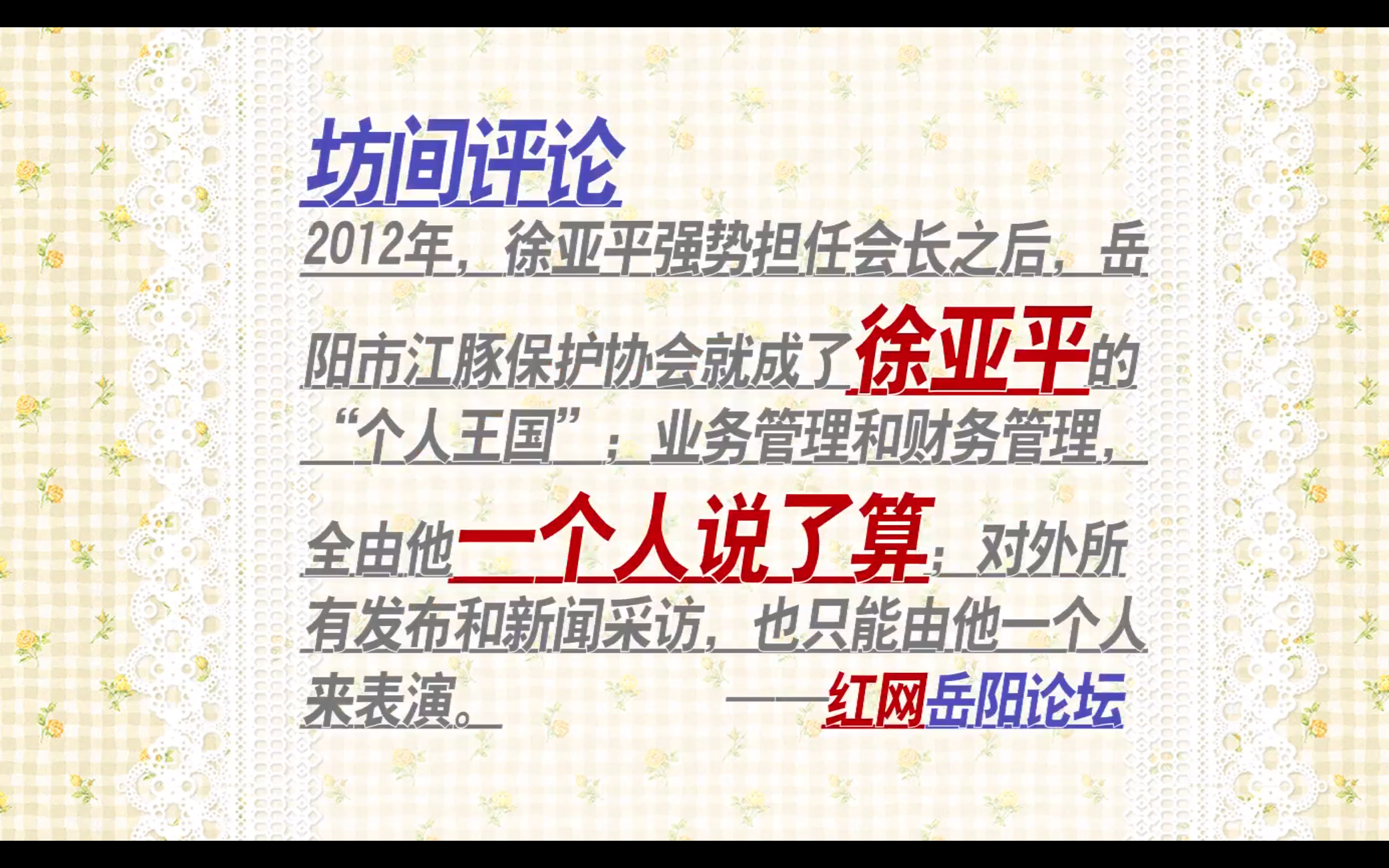

岳阳市江豚保护协会是非政府组织,但机构主席在2012年由某党报驻地方首席记者徐亚平担任。在实验电影《云爆、洞庭及符号死亡》中,毛晨雨对徐亚平的微博发言进行话语分析和拆解,讨论生态保护如何成为一种可以任人使用、自我宣传的话语,并通过编辑网络素材批判社会对非自然力的崇拜。艺术家将岳阳招商视频中表现的秀美景色与生态恶果并置,并融入网络歌曲、地方戏曲。影片使用了粗体字、变色字、下滑线、动态示意图等如幻灯片一般的视觉风格,可能让人一开始觉得无所适从,却发出一个明确的声音:没有什么在现实层面矛盾的事物是在媒介层面整合不了的,包括修辞术在内的技术决定正义和未来。“洞庭”成为符号。

|

|

“稻电影”

《云爆,洞庭及符号死亡》(影像静帧)电影 | 78' | 2015 |

|

|

“稻电影” |

“稻电影”

《世界语法》录像 | 11'27" | 2015

湖北神农架林区一位老猎户,认为村落中的一棵树是世界的中心。在他看来,“野人”实际是人的一种死亡形式,一种“人”的感应,并非新物种。

|

|

“稻电影” |

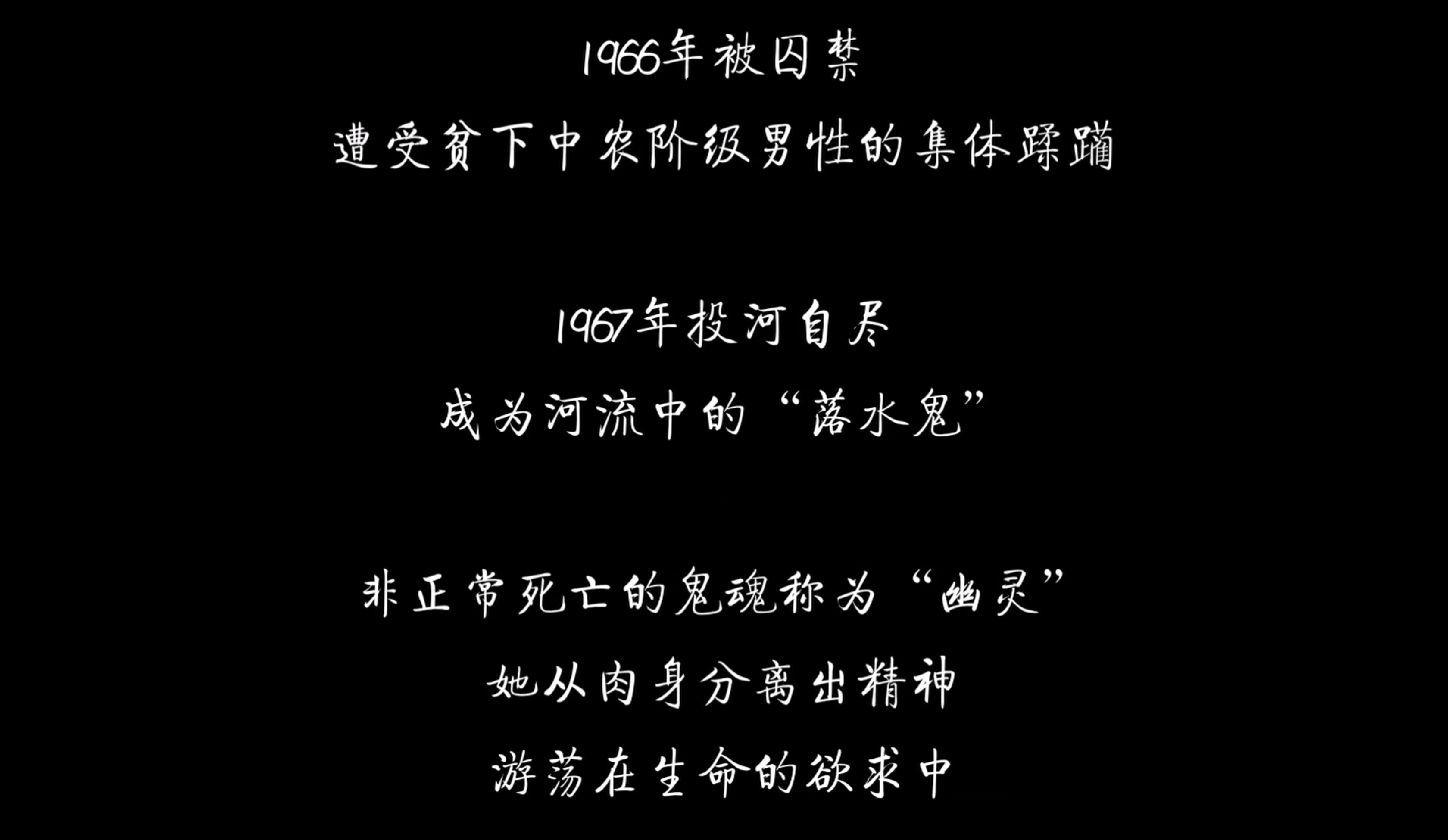

荔枝姑娘是洞庭湖流域一位女性的别名,她的故事只在人们口中流传——1920年出生,参加二战中的长沙会战前线医疗队,于1967年遭受凌辱后跳河自尽。艺术家围绕这一民间人物进行了影像、装置、展览等一系列创作,并非寻求历史事实,而是寻找被隐秘的故事制作机制,制造开放的阅读结构,意图将人物从成文的叙述结构、表征网络和标签中解放出来,视荔枝姑娘为“实存又无法求真的媒介实践的界面”:

“……我的混合媒材装置却是要制作出一个荔枝姑娘所是的图像系统。我要寻找1920s-1967年间,中国、湖南、东洞庭湖流域的图像谱系中,公共体系与地方体系的元素,移动与永固的元素,男性与女性的元素,劳动和生产分工的自然与政治的“制作”元素,性、性器官、性行为的政治空间与道德领地及伦理边界。我甚至可能制造考古现场,制作荔枝姑娘投河的考古发掘工作——虽然在1967年她的被泡烂的乳房和躯体已经被打捞上岸,但我要发掘这个地理的尺度,河流才是我们躯体的根源性尺度,作为1939年的抗战前沿,曾经作为洗涤过性器官、情欲、性感受的流淌之水,作为1967年的溺亡之所,河流是永固的地理尺度。2016年的人们将河床翻转过来,淘洗沙金,分离出价值,也是依照地理尺度……这套图像系统中,最为显要的工作是制造黑暗图像,这是我能感知到的河流中砂与金的政治学与诗学的黑暗体系。其次,我会发掘出荔枝姑娘溺亡所处的那片脆薄的砂石层,可能还会有阴沉木,以及砂中金。其三,我会制作荔枝姑娘现在村落的记录电影,对活人的质询,对作为共同的刽子手的人们进行讯问。其四,那些被依存的文献,那些自身不明的图像。”

——选自“稻电影农场”微信公众号文章《冬至|时间之躯:故事、编辑、制作》,发表于2016年12月21日

|

|

“稻电影” |

|

|

“稻电影” |

|

|

目前,“荔枝姑娘”进行了2个影像叙述,分别于2016年、2018年完成。2018年,艺术家在亚洲当代艺术空间举办“荔枝姑娘”个展,通过物件、文献、影像等方式,以装置的语言编织多重叙事场景。装置使用绿幕概念——电影拍摄时使用绿幕以方便后期处理。艺术家意图以绿幕悬置物品的时间、空间等语境,以松香、玉石、谷纹、植物盆景、古瓷器等来自不同历史时间段的物件呈现地质记忆,拓展关于“荔枝姑娘”的叙述主体。 |

“稻电影”

《自动化稻》

电影 | 4'18" | 2018

“我们一方面让渡出方案征订工程中的决策权,另一方面我们要设法给一些方案建议,譬如在渡过‘脆而薄’的人类纪之后,那些可以再组装的基建可以是什么?”

“稻电影”

《傩教经济》

电影 | 14'50" | 2018

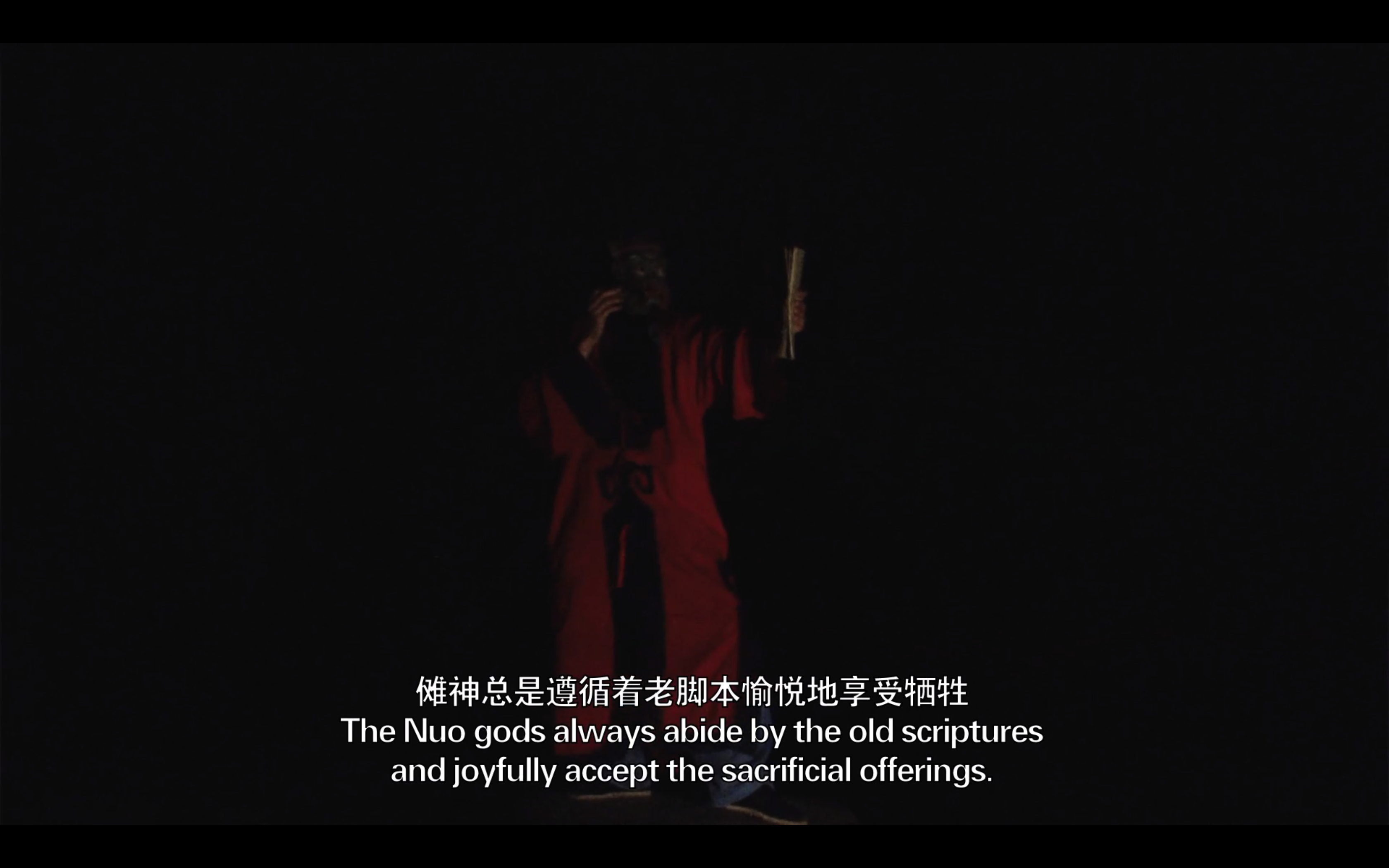

“收回一些小鬼,再放出一些新的小鬼”。《傩教经济》通过记录黔东南地方宗教仪式的过程探讨关于傩戏的经济,人如何认识神、如何造神、如何理解“神性”。

|

|

“稻电影” |

所有图片、视频由艺术家提供,版权归艺术家所有