|

|

香港農業雜誌《種植香港》於2016年10月發行創刊號《立秋》。 |

|

|

香港農業雜誌《種植香港》於2016年10月發行創刊號《立秋》。 |

香港資深農夫袁易天在2016年創辦香港農業雜誌《種植香港》,希望讓公眾更認識本土農業。「這些年來,香港的土地面臨一次又一次的威脅,一如《種植香港・立秋》中的攝影作品所呈現,愈來愈多的農地因發展之名被圍封,繼而荒廢,令本地農業的處境每況愈下。香港需要農業,而當下我城的農業面對眾多複雜問題,則需要更深刻的討論、更細緻的描劃,才有望好好談承傳和復興。《種植香港》正是為此而生,嘗試透過農業,說土地、文化、生命、政治、經濟、食物、以及品味。」[1]

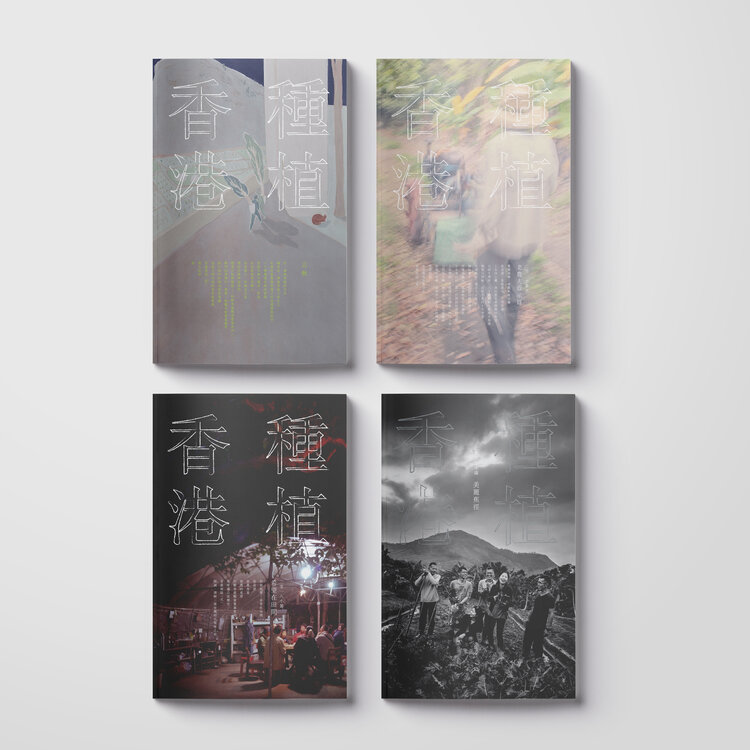

《種植香港》自2016年10月出版創刊號《立秋》,其後在2017、2018和2020年出版第二至四期。整本雜誌的編採、插畫、攝影、行政等成員皆為義務參與。每一期雜誌均由十多篇文章組成,每期聚焦的面向都不一樣。由第一期重點討論住屋與農地結合的「花園城市」想像、第二期從十位老農夫故事補足斷裂的農業歷史、第三期從新農夫口中看見農業的絕望與希望,到第四期從歷史悠久的蕉徑帶出農業園政策的荒謬。

在這次研究項目,我們將看看《種植香港》第一至四期是如何切入與討論香港農業議題。

|

|

由2016至2020年,共出版了四期《種植香港》。 |

特色——

(1)着重視覺表達

.插畫與攝影

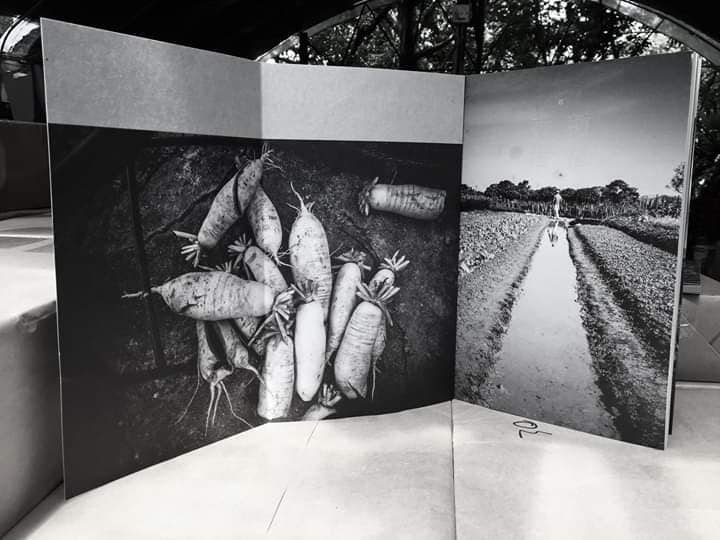

《種植香港》是一本稍窄於A4尺寸的長身雜誌,長約298mm,闊約191mm。第一期《立秋》的封面是由陳楚翹所繪的插畫,兩個背着大白菜的人在田邊相遇,旁邊有隻小橘貓。

|

|

《立秋》的封面是由陳楚翹所繪的插畫。 |

張開雜誌,跨版摺頁則是插畫家基於姚松炎的「花園城市」願景所繪製的農住合一社區。綠油油的農圃置於圖中,住宅樓宇在後,圍繞著香港一些具標誌性的動植物如龍眼雞、燕子、招潮蟹、小白鷺等。

全書的所有篇章都配上饒富深意的插畫或照片,難怪藝術評論人查映嵐這樣形容《種植香港》:「以清淡無害文青味,包裹結實厚重、同時着重視覺表達的農業討論,這就是《種植香港》。」[2]

|

|

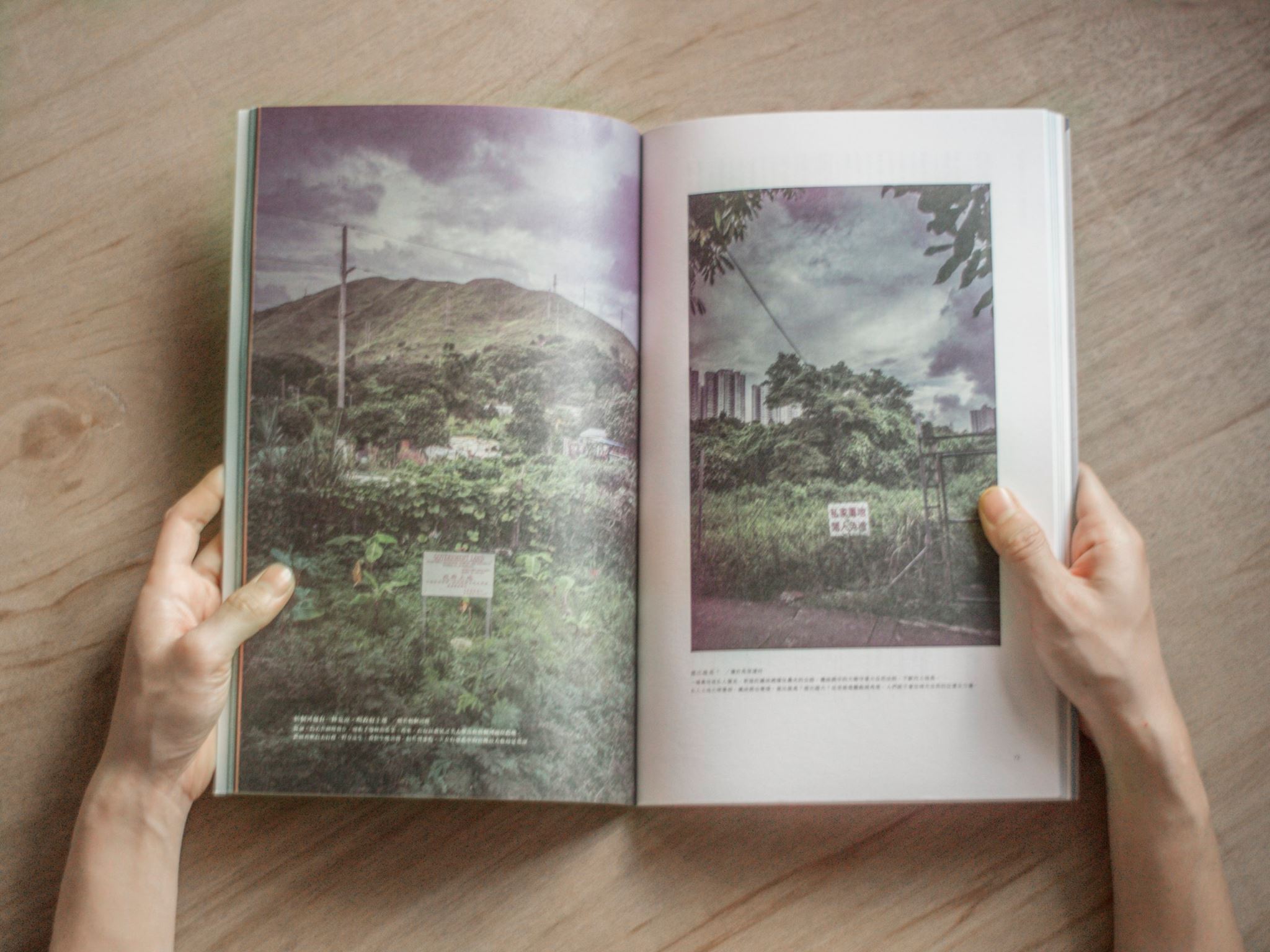

是期雜誌還穿插了六幅攝影作品,是分別攝於梧桐河畔與馬屎埔村、同被鐵絲網包圍的荒廢農地。不約而同地,荒地上均被豎立「私家重地」/「政府土地」的血紅大字告示牌。天色黯黑。 |

(2)以人物故事呈現時代變化

今期有兩個人物特寫,包括在粉嶺馬屎埔村耕田逾60年的農夫俊叔,以及已經是第三代傳人的元朗陳坤記菜種行老闆陳國華。他們的故事就是香港農業從無到有,從盛到衰的時代見證。

「俊叔避過了日軍,也逃過了國內的政治運動,他要的,只是「日出而作,日落而歸」的農村生活,然而,面對推土機,俊叔還有路可退嗎?夕陽落在馬屎埔最後一片水坑田,這是俊叔不能再失去的故鄉。」——節錄自《香港幸福守護者:俊叔》

「老闆陳國華提到,全盛時,元朗有九間菜種行,現時只剩三間。上世紀八十年代起,地產市道開始暢旺,部份菜種行家亦將地舖出租,租金收入比賣化肥、種子等還要多。以往肥料是一大包出售,現在因應家庭客需要,肥料農藥都是一小包、一小瓶。」——節錄自《陳坤記菜種行一個點 縱觀香港農業邊界(上)》[3]

|

|

元朗陳坤記菜種行老闆陳國華。(撰文、訪問 / 鍾智豪、周思中、鄭家駒、劉海龍 圖 / Kensa Hung) |

|

|

陳國華1959年出生時,父親已經繼續爺爺的菜種祖業。(撰文、訪問 / 鍾智豪、周思中、鄭家駒、劉海龍 圖 / Kensa Hung) |

|

|

陳國華1959年出生時,父親已經繼續爺爺的菜種祖業。(撰文、訪問 / 鍾智豪、周思中、鄭家駒、劉海龍 圖 / Kensa Hung) |

內容——

是期較多學術研究文章

相比起後面三期以較為「人味」的農夫訪問作主線,創刊號的內容較側重於學術層面,由開首以插畫圖解姚松炎(前中文大學地理及資源管理系副教授)的「花園城市」研究,到刊載朱耀光老師以歷史研究角度看農民與土地關係的文章,及至有農夫周思中從政府文件中梳理出戰後本地農業狀況的系列文章。

(1)花園城市(姚松炎)——結合農業和社區的可持續發展模式 [4]

理念:從房屋規劃的基礎,發展一個「四零」產出(零耗能、零排放、零耗食、零排水)的社區設計,以回應當下香港及地球的需要。

方法:重新規劃一個小型的社區,人口約為一萬多人,這個住宅小區生產的廚餘,可以全部回收作種植作用的肥料。這個小社區,需要大約50公頃的農地,可以消化社區內的全部廚餘,而且將之變成食物。若然生產蔬菜,則可達到16%的自給率。

|

|

種植香港將「花園城市」研究製成插畫,以便讀者理解。 |

同時,在闡釋花園城市願景之前,種植香港亦以插畫剖析香港嚴重依賴進口食物所產生的問題。下方列出部分問題:

(i)高碳生活。香港人均每年碳足印為5.5噸,遠高於中國的3.9噸;

(ii)糧食自給率低。香港糧食自給率只有1.9%。新加坡、北京、台灣分別為5%、20%、32%;

(iii)廚餘棄置量高。香港人均每日廚餘棄置量0.4公斤,南韓和台灣為0.3公斤和0.2公斤。

(2)在馬屎埔看見鄉土(朱耀光)——師生撰寫村民口述歷史的反思[5]

香港政府於2007年宣布發展新界東北,將粉嶺馬屎埔村劃入官商換地計劃。由是農地被地產商囤積吞併,令馬屎埔變成廢墟處處。歷史老師朱耀光帶領學生走入馬屎埔村,師生聯手撰寫村民口述史,重現新界戰後非原居民鄉村群的風土人情。本文書寫了他對兩年本土農村口述歷史教育的行動省思,既檢視本地中學教育,亦肯定口述歷史教育的意義。下文列出此文的部分重點:

(i)香港教育忽視小歷史

「學生看到的香港影像,不外乎『現代化』和『中國性』的宏大論述,卻看不到範圍狹小的『鄉土』形象。」;

「所謂的『本地』,就是香港歷史從中原南下的圍村姓族歷史,或是「小漁村到大都市」的香港現代『神話』。那些由戰後難民組成的『散村』歷史被排拒在『本地』之外。」

(ii)教師是否意識到自身為社群成員之一,是口述歷史教學的先決條件

「Palmer(1998)指出,教學最重要的問題,不是『教什麼』或『如何教』,而是『誰在教』,他強調教師的身份(Identity)和整全(Integrity)亦即教師能將知識內化成信念...即是說,在探討『如何』引入農村的口述歷史之前,更重要的問題是:『誰』在農村做口述歷史教學。」

(iii)學生從訪談中產生情感

「從學生的回饋可見,訪談的過程比訪談所得的口頭史料,對學生有更大的影響...村民的敍事卻促使學生思考自身的生活方式,學生也能在敍事中感受到村民對地方的感情。」;

「葉漢明(2001)認為,香港史一直缺乏感性史識,學生難以從學習歷史的過程中對認知對象產生感受,這正好呼應Flinders, Noddings & Thornton (1986)的分析,情感正是學校的空無課程,口述歷史教學補充了情感的空缺...」

(3)農業不是窮親戚——回顧香港戰後農業系列(一)(周思中)

《種植香港》的其中一個主要創刊目的是希望令港人更加認識本地農業歷史。而單從周思中的本篇文章就能夠得知一些,現在香港人甚少認識的香港農業史實,我們抽取了其中幾點。

(i)戰前香港農產是熱銷出口貨

「戰前的新界米農的出產,曾經是出口到紐約的上品,戰後白米禁止出口便供應市區的富戶;蕃茄也是出口的名品;蕃薯葉是種來作豬飼料;新鮮蔬菜則是九龍新界工業人口必需品...」

(ii)獅隧通車前,本地菜運費分分鐘貴過入口

「九龍/香港島隔了一座獅子山才到新界(獅隧1967年才通車)...從廣東其他地方經水路入口的蔬菜,運輸成本不一定比從元朗、大嶼山或西貢等高。」

(iii)建梅窩碼頭是鼓勵養豬

「據1951年年報記載,當時於大嶼山銀礦灣修建的新碼頭,便明確地意欲刺激養豬及菜園的發展,方便農產品運往市區。市政收集回來的夜香,集運處理熟成為廉價的大肥,賣給新界菜農。城市與鄉間,生產和消費便有機地整合走來。」

(編按:文中所指,應為第一代在1950年啟用的梅窩碼頭。現時的梅窩碼頭則於1981年啟用)

(iv)戰後本地農業高峰,與香港發展工業有關

「中國內戰導致政治不穩定,逐步加劇為新中國成立,後來介入的韓戰而聯合國實施禁運...港九新界加離島因緣際遇成了一個大孤島,而教科書告訴我們這條件成就了香港發展第二產業——即工業——的契機,但其實這同時是殖民政府四兩撥千斤,借力打力,北水南調,透過發展農業為市區工業人口供應食物。」

|

|

第二期《種植香港》封面是上水河上鄉農夫黃潤勝的背景,他自1970年代開始耕作。 |

內容——

(1)從十位老農夫的故事 重新認識香港

「十個獨立的拼手胝足的故事構成一個整體,我們才發現,老農夫半生回顧,可以將政治、經濟、文化這些割裂的認知連結起來,我們既從新認識農夫,也重新觀察了他們身處的香港。」——《夏至.老農夫啟示錄》編者話

|

|

其中一個受訪者是農夫林泉叔,人稱師公。在塱原耕種半生,現在指導後生種植稻米。 |

本研究選取了三點,可以從老農夫訪問中看見的香港:

(i)新界/離島歷史

-「七十年代中,黃潤勝在河上鄉落戶。那時河上鄉人不多,地也荒,沒有人種水稻,有漁塘養淡水魚。黃潤勝就在河上鄉開荒,開始耕種生涯。」(黃潤勝,上水河上鄉);

-「1957年,港英政府興建石壁水塘,梅窩的河流被截斷水源,稻米種植在當地亦因此無以為繼。此時正值不少寶安、東莞人南遷至香港,有些人帶着種菜技術和菜種落戶梅窩,和叔一家也是從這些新鄰居處學曉種菜,轉型為菜農。」(和叔,梅窩白銀鄉);

-「以前種十幾斗地,現在祇剩下兩斗。從前自己從小溪引水入田,後來興建錦壆路,水源斷了,渠務署負責用水泵抽水入田,確保他有足夠灌溉水。周伯說,今年還可以種一茬就雨水天,之後休耕了,可是渠務署的水泵壞了,到今天仍未有水供應,沒有水,下不了種,種不了菜。也是沒有辦法,祇好等下去,他們說正在安排了。他咧嘴一笑,又抽一口煙。」(周伯,元朗牛潭尾)

(ii)香港不同地方的出名作物

-川龍西洋菜:「以前本地農民多從大帽山川龍訂購西洋菜菜種,因為川龍地高山陰又有清涼山水,夏天也可以留住西洋菜種。」(黃潤勝,上水河上鄉)

-華山村荷塘芥蘭、紅頭蔥:「除了荷塘芥蘭,華山村附近也以種紅頭蔥聞名,可能是沙質土適合種花。」(周伯,上水華山村);

-洪水橋西芹:「洪水橋當然不止林生種西芹,甚至不止林生一人每日幾十蘿。由七十年代至九十年代,舊曆十二月尾牙(即十二月十六)開始,在合作社菜站排隊出菜的農民,由洪水橋街市那邊,一直排到石埗圍。」(林生,洪水橋石埗村);

-馬屎埔水蔥:「黎生八十年代入行,種過名震一時的馬屎埔水蔥,黎生十句講水蔥,四句話好賣,風光歲月特別深刻。」(黎生,粉嶺馬屎埔村)

(iii)本地農業變化

-「九七前耕田也搵到食,之後差好多。以前,十斗地西洋菜,一個冬天訂的化肥要三百包,一包三十多塊,現在二百七十包,試過三百元一包,然而,菜價無上升過!」(黃潤勝,上水河上鄉);

-「九七後,天光墟批發市場愈來愈多大陸便宜菜,港農生產相對成本效高,眼見大陸菜頂爛市也沒有辦法。黃潤勝一直撐到二零零七年,終於不再種西洋菜,零六年人生最後一次種西洋菜,長沙灣批發市場收六毫子一斤,天光墟四、五元。」(黃潤勝,上水河上鄉);

-「此地農業最興旺的年頭,農夫們都是經合作社「落欄」,由合作社安排街道運往西環菜市場買。合作社收菜心支付四五毫一斤買不完還會倒掉。話雖如此,那是產量高,割菜要割通宵,動輒十幾蘿,無法自行銷售;再說肥料也只是幾十元一包。對比現在將至三百多元,那時的種植成本顯然低很多。這些年下來,在白銀鄉耕田的人越來越少,一留神身邊只剩下四五個老農了。」(和叔,梅窩白銀鄉);

-「直到二零一五年,婆婆打算退休,幾個年青人來到,為塊田續下命來,也與李婆開始一段「又愛又恨」的合作關係。年青人試行自然農法,主張不用任何農篥,不燒草,並盡量保留土壤中的微生物,試驗期間,蟲蛀難免比以往多了,李婆婆見到又心急又心痛,說着又激氣又好笑:「我朝早五,六點身見到菜蟲係度開party,見到都血壓高。但係依家啲菜鐘意佢哋,聽佢哋話,唔聽我話喇,我費事理喇!」李婆婆一過說不理,一邊又往田裡鑽。」(蓮姐,坪輋水流坑);

|

|

洪水橋石埗村林生,他的菜田就在鐵路下。 |

|

|

馬屎埔村西芹王黎生,2013年地產商恒基、政府兩面夾擊,前者向原居民買地,後者收回政府地,黎生耕地越來越少,相對以前的十斗八斗,現在只向原居民租下兩斗多一點的太公地。 |

(2)十篇補充技術文或後記

在每篇農夫訪問後頭,都有一篇和訪問有關的本地農業技術文或後記,技術文內容廣泛,由新界菜產銷合作模式變化、政府建水塘如何截斷農田水源、亦破解一些坊間對農業的誤解等。寫一些較硬的事實數字,為農夫的人生故事補足當時的時代背景。

(i)新界菜產銷合作的黃昏(盧燕儀),下面為部分節錄:

//港英政府在1946年成立蔬菜統營處,1951年粉嶺蔬菜產銷合作社成立,營運菜站(長沙灣蔬菜批發市場)。1953年菜聯社成立,將新界蔬菜合作社組合起來成為屬下社員,三大任務包括保障社員產運銷權益,穩定香港蔬菜供應,促進港府和農民的溝通。菜聯社和菜統處亦都兼做農村信貸,減省農民產銷壓力。

香港蔬菜產量亦由1966年開始飆升至15萬噸, 1967年爆發暴動,香港蔬菜產量突破18萬噸,拉開長達20年的香港蔬菜種植高峰期,連產量接近或超過15萬噸的情況足足維持至1986年,學者稱60年代後期的情況為新界蔬菜革命。

1978年內地推行改革開放,部份合作社社員新界農民北上深圳,租地開墾供港菜場,內地菜大量湧入包括天光墟在內的非菜統處批銷途徑(如天光墟),本地蔬菜供應劇增,衝擊菜價,合作社出現些財政困難。審計署去年指出, 2005至06年至2014至15年的10年間,菜統處批銷量大跌40%,建議政府加快重置長沙灣蔬菜批發市場,騰空土地作房屋發展用途。//

(ii)大水塘年代的小米農(查映嵐)——七十年起了十二個水塘

//放眼香港,舊村和農田被搬遷,稻米種植式微,除了因為新界多個新市鎮開始發展,也因為大欖涌、石壁、船灣、萬宜等大型水塘項目將原本是鄉村使用的水截流至城鎮。水資源的再分配也就成為導致產業內部改變以至經濟結構性轉變的原因之一。//

(iii)釐清芥蘭的錯誤資訊

//另一個網上關於芥蘭的引文也是以訛傳訛:蘇軾的《老饕賦》中寫道:『芥藍如菌葷,脆美牙頰響。』不少紙媒飲食文章也照抄不誤。查實蘇軾的《老饕賦》中並無此句,此句出自蘇軾晚年被貶嶺南,寄居廣東惠州時另一首作品《雨後行菜圃》...//——《荷塘芥蘭考》(編輯部)

(iv)生態與農業如何共存

//環保組織長春社在塱原有保育禾花雀計劃,僱請農夫種植水生作物,例如水稻,慈姑,馬蹄,好讓在港渡日的候鳥留鳥有個豐足的環境棲身。因為這是一個保育計劃,農夫可以放手不管,任由雀鳥啄食禾毅。在農夫日少,農地棄耕日眾的背景下,亦不失為一個讓農地持續耕種的方法。不過這樣並不是一個永續的農業系統,因為它不是為生產食物而出現,它是因為生態保育而存在。農業與生態之間,是否一定是你死我活呢?香港對此並沒有太多的討論。在台灣,有人用生態認證取代有機認證,作為生態友善種植的指標;認證的方法,是保持最大的作物生產,同時又照顧農地生態的需要。台灣中部以南的官田,是一片面積廣大的濕地,農夫種植水稻和菱角之時,同時保育菱角鳥——水雉。還因而出產了以水雉為標誌的稻米——菱鄉米。//——《農夫就是生態殺手》(袁易天)

(3)五篇老農夫啟示錄

(i)本地農業市場前景樂觀:

「稍為有經營經驗的人都會明白,無論開一間士多,一間食肆,經營者都要有一個止蝕點。任何人都不可能無止境地虧蝕下去。所以,當我們看到今天仍然有老農夫在種植,你還可以說種植不能找到生活嗎?難道一個老農夫比香港首富李嘉誠擁有更多資本,可以經營一個虧蝕的生意三十年?」

(ii)半工半農到全職農夫:

「種植一直鍛鍊農夫身心,讓身體在一個自行創造的程式下運作,身體會疲累,但可以有節奏地休息。日積月累,體能跟種植面積,跟市場價格,跟市場需求,跟地理資源和社會現狀都連成一體。」

(iii)本土農業承傳方向:師徒承傳:

「我們可以把投放在農業學校的資源,轉注到適切的培訓農業人才方法,例如農藝的師徒制度。」

(iv)農業園是掩眼法 三千公頃農地或淪地產商樂園:

「一個農業園祇會有一種水土和氣候。我們不能在一個農業園裏複製川龍、管欖、華山、洪水橋、馬屎埔。」;

「農地一塊都不能少,除了是出於保護農地之外,實際上它包含了保護不同地區的水土和微氣候。就像我們的生態保育一樣。我們不可能用一個動物園去替代一個天然的生態系統。」

(v)你的土地儲備是他們生產食物的農地:

「以為自己懂經濟和規劃的人把農地視為上市公司年報的資產。對於農夫來說,金融版上出現的土地儲備,意味新界農地被圈積和丟荒。」

|

|

第二冊的封底摺頁印有這張相片:「站在上水蕉徑村的山崗遙望北方。灰濛濛的空氣將中港連成一體,照片後方的高樓標示了深圳,大陸的紅色資本就似進擊的巨人即將攻城。中間是丁屋群及天巒地產項目,照片最近處,是星散的寮屋和長滿野草的農地。若果走到照片深處, 便會陷入一個鐵網迷陣,地產商將農地圍囤,不讓農夫種植。新界問題即是土地問題,即是香港問題。而香港遍地蟻民,沒有幾個是蒼鷹。」 |

|

|

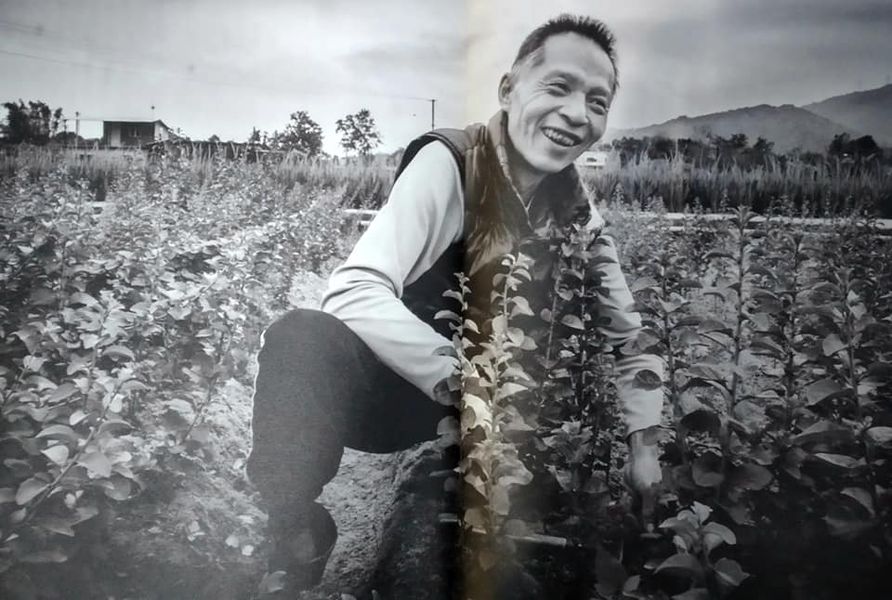

第三期聚焦十位新農夫的故事。圖為八鄉錦上路生活館農夫周思中。 |

上期聽老農夫說故事,他們談自己如何從無到有,再從有到無,當中如何堅守、如何變通。而新農夫的故事,則會說入行的初衷、珍視的價值,從他們口中聽見香港農業的希望和絕望。同樣的職業、截然不同的時代背景,但他們同樣喜歡種田。

內容——

(1)新農夜宴

開首以30多頁紙紀錄了一班年輕農夫在2017年尾的一個晚上,各人帶著自己的菜種在馬寶寶社區農場吃晚飯時暢談的紀錄。今次研究節錄了部分內容:

(i)為何有機種植特別多是非?

陳不凡:因為現在大家賣有機菜,都要拋頭露面出來賣菜。

TV:我自己覺得是一說到有機種植,第一件事就是,為何我種得到,但是你種不到。那你已經會有一個問號。

(ii)談農業園:

陳不凡:農業園是玩完的完...好無謂的,在蕉徑...哪用你興建農業園。

家樂:我覺得土地問題是農業最優先的問題,其他問題如技術問題,甚至是人的問題,都是其次問題。你耕田無理由沒有田,我覺得農業園辦水耕是...香港有田,好像大家所說,為何要辦水耕呢?

(iii)農業的未來

阿手:分享鄉土學社的運作是我們租了一塊地方,接近一萬八千至兩萬元,一直運作模式是農夫只要付一個很低的租金,然後有正職的朋友就分攤這份租金……不是分享,而是承擔著這個租金,所以你想找一些農地...現在很多時候交通方便的香港農地,都是這個價格...你是不是想在農業複製這種有金主分擔的模式?你自己想不想是第一個問題,我自己不是好想,但如果不想又好難去覓地...

陳不凡:死症來,N年前已經是這樣,政府一日沒有政策...數年前已經這樣看著農友,有些地主說來吧,平租租給你開荒,簽五年租約,好平租...接著開荒、水務和通電已耗上一年半載,種植了一兩年,地主就跟你說:你記著只有五年租約,現在過了兩年了,我眼見不少,佔你便宜,塊田原本如森林一樣。川上農莊,我看著他開荒,原本如像一個郊野公園,那時地主又好平租租給他們,基本上那裡要經過個花園圃才能進去,如果不是弄好小路根本無法租出,好多因素……他給予很平租,現在便加租了,你做得好,他就加租,聽說加得很厲害,地主就是這樣。

周思中:我耕種後,其實覺得耕田是應該,不顧各種因素,如城市發展、土地等等,那些東西我們無法控制,種菜如果不想那些事情,基本上是一個非常之美滿的職業,美滿到一個點,我又可以種一些食物出來供應給人吃,人們又吃到開開心心肥肥白白,我對著塊地又開心,塊地又開心些、蟲對著我也開心,即是做一件如此簡單的事,有什麼事情好過這件事呢?

(2)十個新農夫訪問

接著是期以Q&A方式訪問十位新農夫,會問初衷、問技術。

|

|

被問題對未來的想望,八鄕錦上路生活館農夫鍾智豪說,兩年後會如何都不知道。「如果耕田賺不夠錢怎辦?做三行?做散工?種田對我來說不浪漫,是很實際的。」他說始終還有家庭要照顧。 |

-初衷:「初時想耕種和整個社會發展、城市規劃有關,不能從大政策層面入手,就想不如從自己生活,逐點做起,維持田有生產、農地農用。」鍾智豪(生活館)

-銷售:「主要靠農墟、網購直銷、批發。不靠這些幾乎養不起自己。『舊時很好,不用我們自己賣菜,現在給蔬菜統營處,連一個人都養不起。試過油麥菜他收兩蚊一斤,死未!』他說。『以前我們七兄弟姊妹加父母九個人,靠塊田都可以維持生活,現在我們兩個僅僅夠生活,都沒有多餘錢。』」(滿記有機農場何滿義)

-農業園政策:「農業園及其他新農業政策的細節未明,很難評價。『高科技』這些字眼,見到那價值和自己很不同。『我們想做的永續農業,其實是致力令人脫離對石油的依賴,政府所有的基建、操作、農業政策,卻都是向依賴石油的方向去行。』他說。『燒很多石油去種菜;填農田、起石屎去水耕,這樣真的好嗎?』」(鄉土學社胡應手)

|

|

鄉土學社胡應手:「每次只可簽兩年租約,所以不會種果樹,駁喉淋水也不敢,苗棚又不會做大些;活動棚、廚房如果做好些,也可以辦多些活動幫補農場。」 |

-對未來的想望 :「『希望快些叻些,種好些。』她說。『今天春天我已開始種了,期望明年春天會種得更加好。』」(梅窩消閑農場江鳳儀)

(3)農業歷史文章

在談論本地農業興衰時,常有一論調是「80年代初,中國內地改革開放因此本地農業式微」[6],農夫周思中則撰寫《回顧香港戰後農業系列(二) 1987年的本地農業——從毒菜及配額說起》,以1987年本地農業發生的毒菜心事件,以及當年內地政府嚴格向港資農夫實施出口配額,這兩件事嘗試說明「若八十年代的本地農業正在逐步『式微』,同步發生的,至少是部份香港菜農和商人,正在躊躇滿志,為著供應香港市場,積極打入內地農業。」

《回顧香港戰後農業系列(二) 1987年的本地農業——從毒菜及配額說起》(周思中),部分內容:

(i)1970年代本地菜產量高峰

//從一九八三——一九九二這十年間的趨勢來看,一九八七年可視為本地蔬菜產業一個轉折點——轉折的程度甚至並不戲劇性得馬上響起警號。純粹從數據看,本地蔬菜產量於七十年代維持在十七至十八萬噸的水平,為香港歴史上產量最高的十年。八十年代的上半開始略跌,而一九八七年的產量與一九八八年相比,下跌了約百分之十,但仍然有約十四萬噸左右,但從這年開始,跌幅開始明顯。本地出產所佔的自給率,也逐步跌穿百分之三十,之後不但無逆轉之趨勢,甚至回歸後的九十年代後期,更是迅速跌至僅餘的個位數。一九八七年更是本地菜銷售的最後高位,接近三億六千萬元。這個高峰至今三十年都未受到挑戰。//

(ii)從1987年毒菜心事件看生產關係的轉變

//食物安全,一直以來可能都屬於香港討論進口食品最重要的議題,而這個『一直以來』,最低限度要追溯到「甲胺磷毒菜心」事件。一九八七年十一月底開始,有市民報稱食菜心後出現包括手腳麻痺、頭暈、腹瀉、嘔吐等中毒症状,幾日之間累計達百多人需要送院治理。惟事發頭幾天,能夠確定,只是中毒者均居住在深水埗;其二,他她們均進食了菜心。//

//但有毒菜心的來源還未能確認,曾有消息指問題菜心源自一位元朗農民,當局調查後認為是誤報。另外,不少病者購入有問題蔬菜的深水埗順寧道街市菜販又稱,「菜心多來自東莞及深圳兩地」。//

//筆者嘗試說明的是,八十年代的香港和內地關係,倒像是某種變種的「特洛伊木馬」,角色倒錯了的特洛伊木馬。源源不絕輸送到香港的內地菜,大部分都是穿「著內地進口菜」包裝的本地農民出產。//

(iii)從蔬菜配額出口看在深圳種菜的港商

//事實上,深圳當局的回應無需理解為純粹推搪免責,深圳當局及耕種業者之間,也偶有張力。就在毒菜事件發生當年的三月,本地蔬菜批發市場便曾出現供應不足的情況。事緣深圳當局「嚴格執行」蔬菜配額出口的措施,要深圳出口來港的蔬菜大幅减少,高峰期減少超過六成,本地批發市場整體菜價暴升四成半。//

//在八十年代被深圳河相隔著的香港和深圳這脈絡中,所謂的出口配額,就不單純是指一地(港英)政府為保障本地市,而對外地(即中國大陸)入口實施的保護措施。中國的配額政策由來已久,在七十年代末八十年代初本地市場改革開放的脈絡中,配額政策即是內地政府透過出口農產品到香港賺取外滙的方式,亦是對港商以「來料種植」名義於內地投資菜場的一種管治方式。對到深圳種菜的港商來說,配額可以是對他她們原來在新界生計的某種補償或出路,但這也實質改寫了所謂「進口」農產的意涵。//

|

|

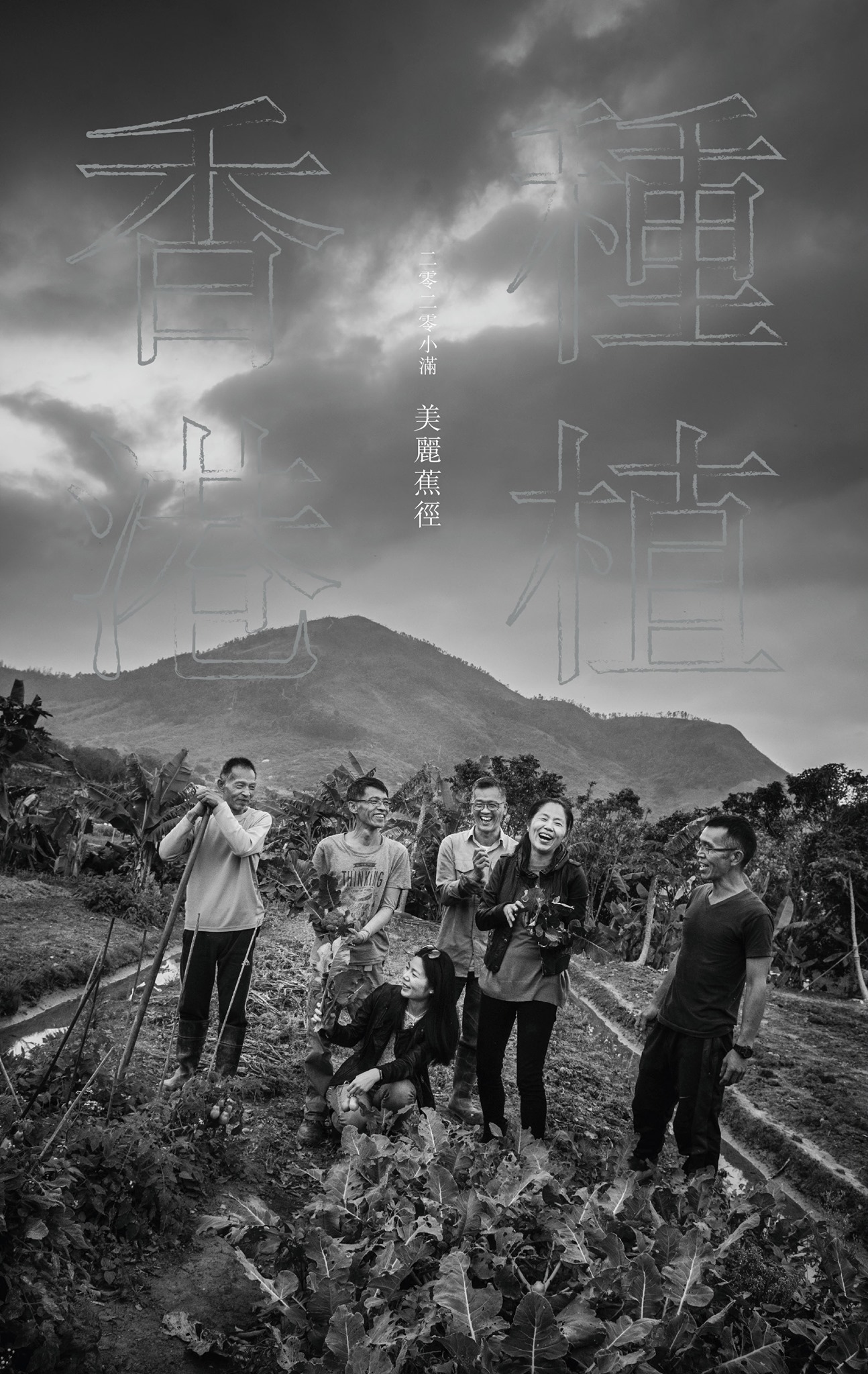

第四期封面是蕉徑農場「今天花園」六位農夫捧着菜燦笑。 |

重點:以農業園選址蕉徑為是期主題,講解蕉徑至今仍然是新界最活躍最多出產的農業區,有大量在地農民和農田,點出要剷平農地、興建室內耕作「農業園」的荒謬。

內容——

(1)照片記錄蕉徑天然水資源

以三組各十七張黑白照片說明蕉徑地理環境獨特,南面有大刀刃山脈、西面有雞公嶺山脈,源源不絕的山水流經蕉徑。

(2)訪問蕉徑農夫文哥;由達記園到今天花園

蕉徑農夫文哥的父親早在1970年代落戶蕉徑,開始老字號「達記園」,小時候一家十口都會幫忙家中農務。文哥曾經離開蕉徑打工,將近40歲時他回到蕉徑老家專心務農。但靜好的生活在2017年9月被打破,政府宣布在蕉徑建立農業園。文哥成為了農業園計劃中率先「中招」的農戶。

「文哥的老家達記園更被農業園連根拔起,一些在蕉徑長大的農民回到蕉徑看個究竟,覺得政府的農業園計劃其實進一步破壞了蕉徑的農業環境和資源。文哥一家,包括文哥的姐姐Angela和他們鄰居仲鈴以及Erica覺得,自己需要做一點事,讓蕉徑有一個振作和開始,農業要發展,但絕對不是政府那種破壞現有農業環境的方案。要怎樣做呢?他們找到志同道合的朋友,在丟荒的養雞場重新建設,漸漸累積能量,招引年青人開墾,將這個地方命名為:今天花園。」

|

|

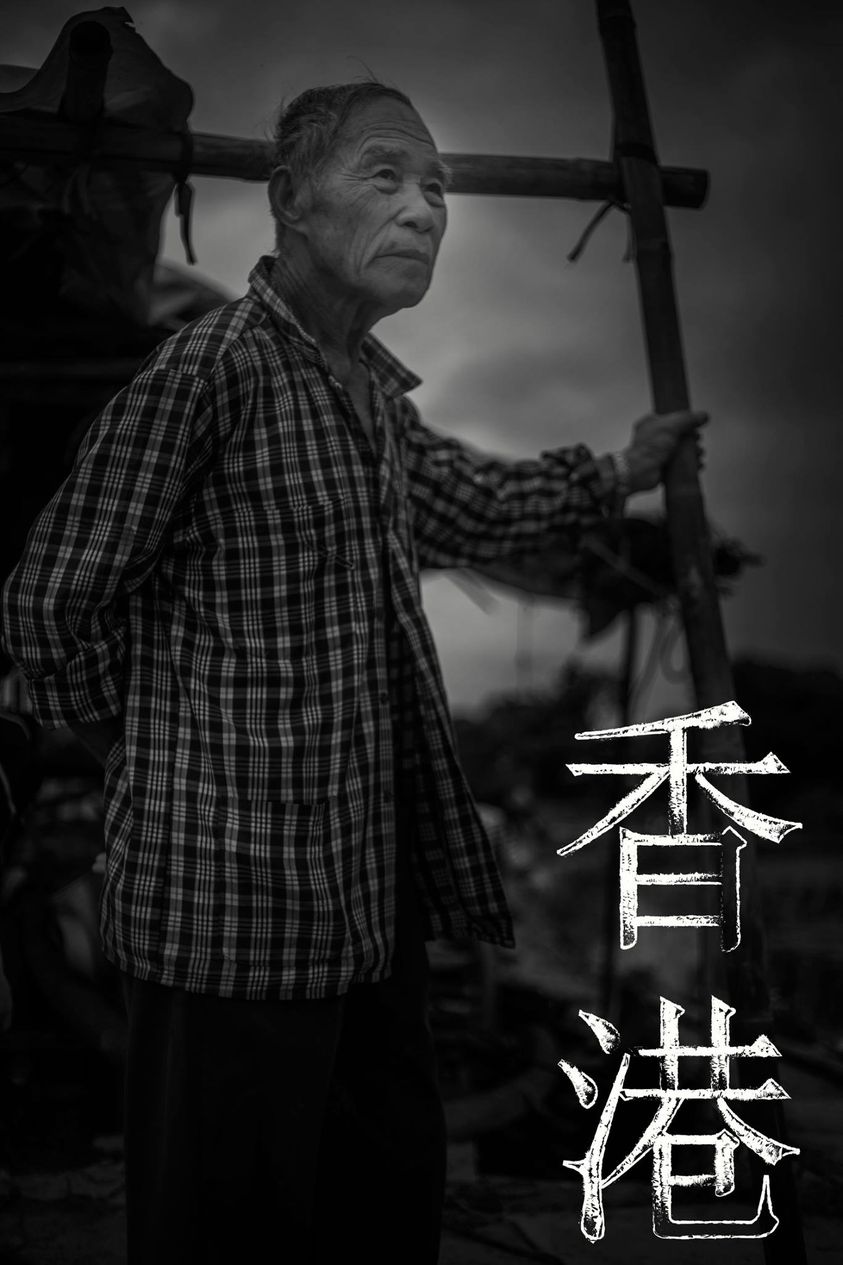

蕉徑農夫文哥 |

文哥的屋被收回之後,在蕉徑找到地方租住,地方小了...鄰居廖家庭園,屋沒了,家仍在,大佬將廖家的田重新規劃開荒,將這個地方命名為「今天花園」。

//「在這裏耕作,我不用被人樣樣控制呀,控制我的是個天。落雨旱災也不會怨天尤人,這些不是人可控制,但農業園是人去控制的呀!人呀,政府面對這麼多人,有沒有想過用農業園的人需要甚麼?我們這裏五十年,對整個蕉徑有感情,我們不想破壞蕉徑,你將原本的東西美化,改善,我絕對贊成,但你現在將全蕉徑規範化,好像做工廠一樣,這不是我想要的,我不是來打工的,我們農民想自給自足。我們農民普遍收入比最低工資還差,為何還留在這裏耕種?因為我們生一活得自在,生活得有意義;我們不求物質,是求心靈。」

文哥說出許多蕉徑農夫的心聲;那份對耕種堅定和由衷,很實在,「很沉重。不知道部門人員聽了,是否覺得這些人「阻頭阻勢」「不思進取」?口吃着菜的人聽了,又有沒有用行動,用選擇,給予農夫應有的尊重?鑽探隊暫時撤退,蕉徑回復短暫的平靜,等待下一次衝擊。//

(3)七個蕉徑農夫訪問

除了文哥,是期還訪問了同樣在蕉徑耕種多年的星姐、凌太、秀秀、蘭姐、唐生、坤榮叔和威哥。

|

|

星姐:「講一萬次保育都沒用,田地阿爺買的,阿孫怎會知阿爺辛苦?心想套現拿去吃喝玩樂不好?只看現時的金錢。」她說。「見過一個目不識丁的婆娘,90幾歲,說:『這麼靚的禾田全建了高樓,他日吃什麼?』一個阿婆都懂得這道理。一般人常覺得食物可以往外求,卻不知道中國大陸也在談糧食危機。」 |

|

|

第四期封底摺頁 |

而第四期的封底寫著:「港英時期的農業政策是扶持農民,今天的港府新農業政策,是利用資本密集農業打擊小農戶;港英時期的農業措施是廣設水利系統便利農民生產,今天港府的新農業政策,是在農區的心臟地帶建築一條雙線馬路(唔知乜原因),迫遷原先在耕種的小農戶。香港愈來愈陌生,農民不得不抬起頭來,迎接八方的風雨。今期的種植香港,我們走到蕉徑農區,政府要在蕉徑,興建一個高新科技農業園。係呀!高科技!於是,農業,完......」

除了發行《種植香港》雜誌,在2017年起他們亦嘗試搭建一個賣菜平台,「讓農夫及購買者可以看見彼此吧!」[7]

|

|

「種植香港」fb專頁帖文,2017年5月27日,【有菜賣!】第六回,「端午吃粽之餘,更要吃本地菜!今個星期繼續有菜賣!今次更有豆角及絲瓜新上場供大家選擇。」 |

經歷了五年刊載、合共四期的發行,《種植香港》由初時偏重學術與扎實的「硬」史料,逐漸變得著重富人情味的農夫人物故事。這或許是希望將讓香港人明白,我們每日所食的菜蔬並非生產自遙不可及的農場,而是切實地牽繫著一班香港農夫的生存和生活、過去現在和未來。亦同時希望將離地的發展思維,拉回本地的土壤感受,本地菜是由這一片香港的水土孕育長成,而土地被破壞了,便無法回頭。

「種植香港」網頁:http://www.plantinghk.com/

© 除了特別註明外,所有照片版權均屬《種植香港》所擁有。