|

|

《鐵怒沿線》紀錄片三部曲紀錄了香港菜園村村民自2008年起反抗政府拆村的過程。(圖片轉載自鐵怒沿線網誌) |

|

|

《鐵怒沿線》紀錄片三部曲紀錄了香港菜園村村民自2008年起反抗政府拆村的過程。(圖片轉載自鐵怒沿線網誌) |

2008年香港政府以興建廣深港高速鐵路工程為由,宣布清拆新界石崗橫台山菜園村。一直在該村耕種和生活的村民控訴事前被蒙在鼓裡,直至2008年11月11日大批地政總署人員突然進村、在每間房子髹上清拆編號,村民才獲告知被勒令在兩年內搬走。菜園村事件源於此時,村民遂展開持續逾三年的保護家園抗爭行動。

2018年高鐵正式通車。村民自建的菜園新村在2016年建成。

本地獨立社會紀錄片組織影行者,聯同菜園村支援組,自2009年起實地拍攝菜園村反抗政府因興建高鐵而強制拆村、遷村、到建立新村的過程,製作成《鐵怒沿線》紀錄片三部曲:

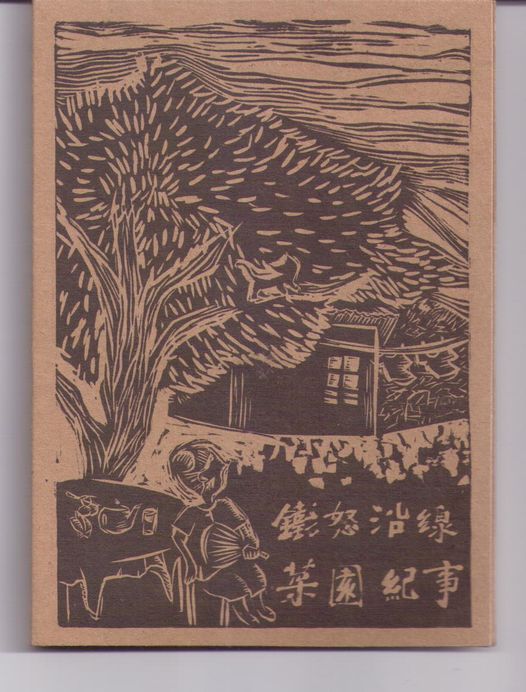

一、鐵怒沿線《菜園紀事》紀錄片(2009)

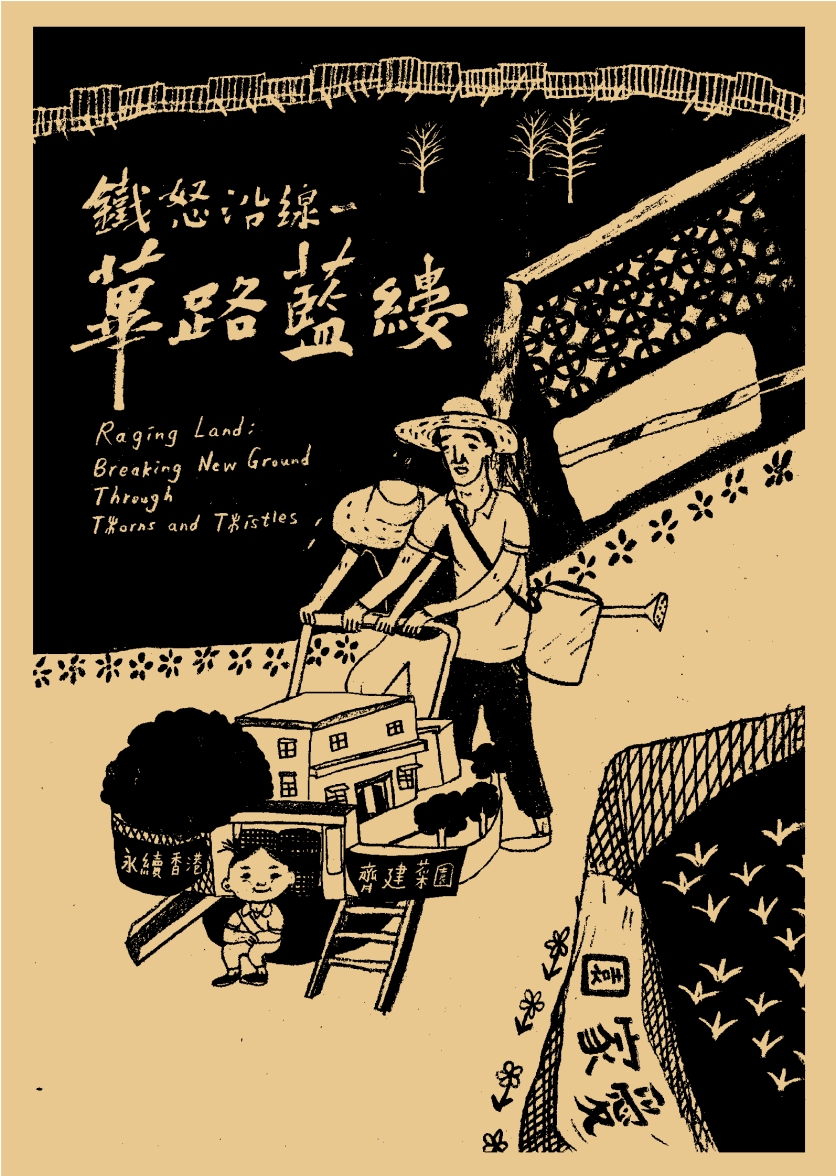

二、鐵怒沿線《篳路藍縷》紀錄片(2010)

三、鐵怒沿線《三谷》紀錄片(2012)

本次研究將探討三部紀錄片如何記錄菜園村抗爭歷程。

|

|

鐵怒沿線首部《菜園紀事》紀錄片DVD封套。(圖片轉載自鐵怒沿線網誌) |

製作:影行者、菜園村支援組

拍攝及剪接:陳彥楷

廣東話、中英文字幕

2009 / 香港 / DVD / 80分鐘 / 彩色

影片簡介:

這是一條關於菜園村的片子,紀錄了O九年夏秋之間村民的生活。生活,眨時加進了每星期的村民大會及導賞團,大大小小的請願遊行,還有疑幻似真的政府諮詢會。眨時,要將自己前半生的歷史,甚至生活的意義展現出來。眨時,大眾市民認為反拆遷抗爭只是為錢的死結被少少鬆開。眨時,「農業」這兩個字少少出現在香港人的眼前。(之後反高鐵抗爭、包圍立法會...)不是最後,高鐵是要蓋了。一O年春夏之間,村民正在自己找地、買地、和政府周旋復耕的屋牌,重建家園,一切自己落手落腳。外面的人還以為大家拿了大錢,而且政府還會一手包辦買地起屋!?辛辛苦苦,為的是保持原有耕住合一、大家庭社區、老有所養、動植物共存的生活模式。村民這份對生活及土地的感情由什麼來承載?

紀錄片由兩部分組成,朱凱廸說[1]:「其中一個部分是紀錄村民的日常生活,又以關注組主席高春香的媽媽『高婆婆』為主線。摘菜、賣菜,往返石崗與元朗的路途,平淡真摰。另一個部分是抗爭紀事,到添馬艦解放軍總部請願、到立法會旁聽與被拘留、與鄭汝樺(運輸及房屋局局長)的公關騷對奕、千人合照怒撐村民。或激動或憤慨。」

紀錄片開首,先以文字簡述菜園村事件背景:

「未來十年

將有一大堆規劃及基建工程在新界發生

廣深港高鐵、河套區、蓮塘口岸及架空道路、港深機場鐵路

還有面積有如九龍那麼大的禁區將全面開放

在「加快珠三角融合」

「避免被邊緣化」的說詞下

新界面對空前的改變」

//

「廣深港高速鐵路建造費超過630億

是歷來工程最高的

高鐵的車廠及救援站訂在元朗石崗菜園村

一條見證香港五十年來農業史的村落

在沒有什麼討論或者諮詢下

政府急急推進整部機器全速運行」

//

「菜園村的村民一直蒙在鼓裡

二OO八年十一月十一日

三輛旅遊車載著百多二百名地政總署人員突然殺到

他們按照擬備好的圖則

沒經戶主同意就闖入園子裡做測量及貼上清拆令

每間屋子上都髹上沒人懂的清拆編號

宣布土地已被政府徵用興建高鐵的

緊急救護站、列車停放處及維修設施」

//

「村民要於二O一O年十一月離開」

|

|

紀錄片其中一幕,從高處俯瞰香港石崗菜園村一隅。(圖片轉載自鐵怒沿線網誌) |

在菜園村居住的80幾歲高婆婆摘菜、秤菜、賣菜的身影貫穿整條紀錄片,片中她身手矯健地摘蕉葉、用𠝹刀將蕉葉分成細片、再就地取材將樹根捲成草繩,將蕉葉紥成一束。高婆婆說因為有熟客向她買蕉葉來包茶果,攝影師問高婆婆,人們都認出你嗎?高婆婆回答:

「認得,上了電視更加多人認識我。『阿婆,你上過電視』我說是,上電視我都不開心的,你要收我地,我都不知怎算,日後我都不知怎算。『不怕的,政府會賠錢給你』(嘆氣)唉,我說賠錢是會賠錢,但是我住慣這裡,我都不捨得。賠錢。即是我住慣住熟,多少心血放了下去,你看?又買地,又建屋,又種很多果樹。呀,多少心血栽培下去,現在你說收(地),呀,我都不知道要去哪裡住。收了地都不知怎算。『不怕的,政府會賠給你』賠會賠,但不習慣呀,住開這裡好地地。住在這裡數十年好地地,日後我都不知搬去哪裡,真的好不習慣。我這裡,幾好呀,有些生活,可以種菜、有菜食、有菜賣,幾好呀。住大廈,哪有地給你耕種?一不耕種,我幾十歲都不想做事呀。」

高婆婆從早上六時開始摘菜,將自家種植的通菜、人蔘菜、白花蛇舌草,盛滿兩大個紅白藍膠袋,然犁捧上手推車,從菜園村乘巴士到荃灣川龍街擺檔賣菜,一路上訴說自己在菜園村生活數十年,曾經養豬、養雞、養鴨。

高婆婆先在川龍街路邊欄杆處擺賣,吃過午飯就移師到麥當勞樓梯口繼續賣菜,但先後被麥當勞餐廳經理和食環署職員趕走。賣菜期間,有街坊送贈婆婆生果,亦有熟客來跟婆婆聊天,互相交流什麼食物有益兒女健康。一道道尋常不過的賣菜日常,卻因為高鐵工程起了變化。這一年,不少街坊和客人跟高婆婆說,她可以趁這次機會退休享清福。高婆婆卻總是不疾不徐地解釋:

「我想自己自力更生,自己賺、自己洗、自己有。一些人說你為什麼要如此勤力?政府有錢給你。我說不是,我自己行得、走得、健健康康,我自己賺幾多、洗幾多,個個都問政府,政府可以給你多少?...我落地生根,已經扎了根,就算要移,都很難移。我在這裡賴著不走,除非你來抬我走。我不肯走。」

紀錄片還記錄了2009年下半年,幾場菜園村村民抗議行動,其中包括:

1. 2009年9月8日 連場請願

菜園村村民身穿圍裙、頭戴草帽早上到添馬艦解放軍總部請願、向解放軍遞信,希望解放軍釋出南部部分空地以興建高鐵設施,令菜園村免受清拆。村民在門外齊叫口號「請求解放軍解救石崗」、「人民子弟兵萬歲」;

中午村民到中環美利大廈的運輸及房屋局總部示威,齊叫口號「鄭汝樺殺村不見血」、「石崗菜園村種香蕉,鄭汝樺食蕉」、 「尋人鄭汝樺,速到菜園村」;

午飯後村民到政府總部遞信予時任特首曾蔭權,菜園村關注組主席高春香拿著大聲公有條不紊地帶領村民叫口號。

|

|

紀錄片其中一幕,菜園村村民在2009年9月到政府總部遞信。(圖片轉載自《鐵怒沿線》紀錄片面書頁) |

2. 2009年9月10日 杯葛簡介會

政府到菜園村菜站舉辦簡介會,菜園村關注組早前已表明杯葛政府所有無新意的簡介會,但由於事前政府官員告知會在會上公布新消息,因此關注組決定出席。一眾身穿綠色T恤的村民亦一同前來參與。

鏡頭下,村民邊哼唱著歌《菜園之光》、邊過馬路,歌詞唱:

「人生於世上最緊要個家

一生種下人地情

早上落田用我雙手創豐收

晚來閒話句句溫暖

簡單的快樂可否再續弦下半生

你的發財大路

可否不進入我家

鄉土共發展(唏)

也可以共存

只需這路不兜進我家

這盈盈樂土可不變」

簡介會開始後約半小時,村民就發現政府根本沒有新消息宣布。關注組帶領村民一叫口號「政府出賣菜園村」後,全體離席。

3. 2009年9月17日 村民被捕

當日下午立法會鐵路事宜小組開會討論高鐵,約十多名菜園村村民及菜園村關注組成員到場旁聽會議。會議期間由於村民不滿運房局局長鄭汝樺一再發表不實言論,村民因此在旁聽席上抗議,其後村民及支援組成員朱凱迪被保安帶離現場、被警方拘捕,並被送往海旁警署。

紀錄片中,見到守候在警署門外的村民們既憂心又憤慨,慢慢地警署門外的人愈來愈多,各界關心事件的人士都到場聲援。晚上九時許,被捕村民和朱凱迪獲釋。關注組主席高春香在警署門外向傳媒發言,期間不禁哽咽:

「鄭汝樺,你唔好再對著香港人說謊,你沒有來過我們條村。邱誠武你也沒有來過我們村。(政府說的)優化方案,連八十、九十歲的婆婆都知道你在說謊。(哽咽)那你叫我們怎麼可以不發聲?如果我們都不發聲,那香港會是一個怎樣的社會?那我們間屋會怎樣呢?老人家會怎樣呢?我們能夠說的只能夠是這麼多。我們是要我們的家,和想保護我們自己,以及保護我們個家。不遷不拆菜園村。」

4. 2009年10月13日 與鄭汝樺對奕

政府在10月12日突然向關注組表示,要在翌日下午來菜園村與村民會面。但由於時間趕急,關注組希望更改為10月18日晚上會面,但政府一意孤行,堅持要在翌日會面。10月13日,鄭汝樺在抵達菜園村後,馬上走進橫台山村公所。不久,鄭汝樺步出村公所,向高春香表示,要求高小姐一人代表全體村民出席會面。但高春香表明所有村民都想出席會面,不應只由她一人代表。

面對政府突如其來的會面,村民憂慮大家未有周詳準備,因此在會面現場,村民向鄭汝樺明確表示希望另外安排時間作正式會面,好讓村民有時間商討對策。可惜,政府無意再安排會面。

紀錄片以文字說明:「不過事後幾日,政府耍公關抹黑村民,已經接受賠償,願意搬走等等。於是村民決定向社會明志。」

5. 2009年10月18日 千人怒撐菜園村

在10月18日下午2至4時,菜園村舉行「千人怒撐菜園村」活動,村內掛起橫額:「家可以千世萬代 錢只是過眼雲煙」。菜園村村民、關注組成員和大批前來支持的市民一同在菜園村合照。

6. 2009年10月20日 行會通過高鐵方案

但可惜村民的抗爭行動,還是無法阻擋推土機駛進菜園村,2009年10月20日行政會議通過高鐵方案。政府同日在菜園村舉辦簡介會,首次向村民說明「準備已久」的賠償方案。

在鏡頭下,村民難掩愁容,村民一邊高呼「不要賠償,要菜園」,一邊一同撕毀象徵「賠償」的紙張。

|

|

《鐵怒沿線-蓽路藍縷》DVD封套(圖片轉載自鐵怒沿線網誌) |

製作:影行者、菜園村支援組

拍攝及剪接:陳彥楷

廣東話、中英文字幕

2010/香港/DVD/120分鐘/彩色

影片簡介:

建高鐵,拆菜園。O九年村民經過經歷大大小小的請願遊行、引發反高鐵抗爭、包圍立法會,滿懷希望「不遷不拆」。一O年初春,高鐵撥款還是通過了。農曆新年,村民都在大小會議中一起渡過,問題來了:是繼續堅持不遷不拆?或轉向其他選擇?輾轉反側,瞻前顧後,最後痛下決定:規劃新村,農業復耕!

三月,菜園村生態社區營造工作室開始運作,村民和支援者四處尋覓適合建村的土地。期間,抗爭仍沒完沒了--耕了大半生的田,政府卻要你證明自己是個農夫才發復耕牌,不發復耕牌,又不可以建屋……外面的人還以為大家賺了大錢,甚至還以為政府已一手包辦買地起屋!?村民有苦自己知,甜酸苦辣、進退維谷、忑忑忐忐,為的是保持原有耕住合一、大家庭社區、老有所養、動植物共存的生活模式 。

O九沒有花開的龍眼,於一零年果實纍纍。在這艱難的日子,什麼讓村民可以一起走下去?

編按:據台灣教育部成語典釋義,成語「蓽路藍縷」意指駕柴車、穿破衣,以開闢山林,後比喻創造事業的艱苦。[2]

紀錄片先簡要回顧2010年1月立法會通過高鐵撥款之前一年所發生的事,其中包括:

-2009年10月20日 行會通過高鐵方案

-2009年11月23日 反高鐵停撥款大遊行

-2009年12月15日 反高鐵停撥款集會

-2010年1月3日 遊行

-2010年1月8日 集會

-2010年1月8日 一班80後青年發起苦行,很多村民、市民加入參與,每走26步下跪一次

-2010年1月15日和16日 過萬市民包圍立法會

-2010年1月16日 立法會通過高鐵撥款

|

|

《蓽路藍縷》片段(圖片轉載自鐵怒沿線網誌) |

紀錄片紀錄了,在立法會通過高鐵撥款後約一個月,即2010年2月22日,菜園村公布了重建家園計劃,村民決定透過農業復耕計劃,自力集體搬村。關注組主席高春香說:「年近歲晚,年廿九開始村民收到各種形式催逼,村民承受着很大的無形壓力和憂慮,我們開了七晚會議,大部分村民都明白老人家的憂慮、想安居樂業,因此決定一個重建家園計劃。」

建村難度一:爭取復耕牌

政府訂下2010年10月10日為菜園村遷村限期,村民阿竹在紀錄片中解說,籌建新村的最大障礙是政府未向村民發放復耕牌,「有復耕牌才可以在自購地建屋」。因此一日未確定復耕牌,一日都無法覓地建村。

2010年4月底,政府宣布批核15個復耕牌給菜園村村民。但與菜園村要求的80多個復耕牌[3]數量相距甚遠。

2010年6月,政府要求村民遞交資料,以核實農民身分。據紀錄片片段,每位農民都需要提供名字、什麼年份開始耕種、作物種類等資料。

2010年6月24日,村民、鄉議局和運房局原定於立法會進行三方會議,討論復耕牌。但直至下午三時,政府官員還是沒有出現。一小時後鄉議會主席劉皇發現身,與邱誠武談電話,村民未敢離開立法會。晚上近八時,劉皇發再現身立法會,偕村民前往灣仔與運房局進行三方會談。在晚上的會談中,運房局承諾直接處理菜園村復耕牌申請,並確實核實復耕牌由26個加至28個。

2010年7月初,政府以電話通知村民,確認復耕牌將由26個增至39個,約為村民申請量的一半。

建村難度二:覓地建村

自2010年3月起,三個月間菜園村村民看了二十個地方,包括錦田等地以尋覓興建菜園新村的合適地點。

由2009年,高鐵徵地進入議事程序開始,幾十名菜園村村民每星期開大會,每次會議由晚上8時半至晚上11、12時,有時一星期開會兩至三次,還未包括關注組的內部會議。

2010年6月,新菜園農業組成立,為村民自建新村作準備。

《蓽路藍縷》亦穿插了不同村民的耕種與生活日常,面對家園將快被拆遷,他們有著好多的無奈、無力、不捨與憤怒,亦見到各人在不同議題上持有不同意見,但仍然同心。

以下紀錄片中不同村民的說話:

-阿珍:「擔心呀,個個村民都擔心,我都不知怎樣。將快到(搬村)限期,就來變成官地,個個都不知怎樣打算,好驚什麼都沒有的打算,(只有)盡力爭取復耕牌。」

-阿竹:「最好不用搬,我就不用他(政府)賠。」

-阿富:「想政府發(復耕)牌給我,信錯了(政府),如果不是,都不用如此辛苦。信錯了(政府),應該原封不動,不遷不拆。他(政府)那時說可以發牌、重建家園,我才信。怎知道政府會鎖起所有門。寧願不要錢,原封不動。」

-許太:「10月底要搬,都沒有屋,搬去哪裡?」

紀錄的其中一段,拍攝着農民水哥如常耕作,「10月6日要搬,即是農曆8月,但就過了農曆8月15日,看到時候來不來得及採收蘿蔔。」攝影師問水哥,為何天氣如此炎熱仍然要耕田?水哥回答:「因為還有幾缸肥料未用。」攝影師問,但新村會有新田可供耕種?水哥欲言又止地嘆息:「唉,到時...」自然流露出,對前路未敢想像。

訪問中,水哥說:「以前有更多人支持菜園村,但人們以為政府賠了很多錢給菜園村村民,覺得我們貪心。賠了一樣東西,又要別的東西。(他們不知道)賠償得多的是給原居民,即是有地的那些人。」(編按:很多菜園村村民是沒有地權的非原居民)水哥說他現在專心耕作,不再理會菜園村事件發展,「老婆回到家,我跟她說不要告訴我現在進展,一聽就心煩,短命幾年。」

紀錄片拍攝者陳彥楷(Benny)曾經在一個媒體訪問中坦言[4] ,今次紀錄片中最難剪輯的部分是村民開會的片段,報導寫道:「因為菜園村不是伊甸園,跟世上所有群體一樣,開會總有意見不合、爭執。在剪輯這些片段時,有必要用相當的篇幅交代村民的背景、性格,因為只有當觀眾明白村民的處境,才能了解當中的對話,不至於產生『村民原來都係好自私』的誤解。」Benny認為作為一個負責任的拍攝/剪輯者,一定要先花時間和居民建立關係、熟悉他們的生活習慣,才去捕捉他們日常的點滴。

自2009年3月起,每星期菜園村都會舉辦導賞團,向非菜園村村民介紹非原居民村歷史及菜園村反對拆遷的最新情況,參加團體包括本地不同中學、院校、團體等,暑假高峰期每星期可以開設多達三至四團導賞團,後來不少村民都加入導賞團計劃,充當嚮導,現身解說鄉村生活。

在《蓽路藍縷》尾聲,輯錄了村民阿竹在導賞團中發表的一節發人深省的說話:

「我們(菜園村村民)都不知道會成功或失敗的,但過去做的事情,我們是無悔的。因為我們做到的事,不是我們一個人做的,有些是前人行過的腳印。例如我們辦導賞團,是因為前人令我們知道導賞團是如何去做,這樣才會將他的經驗傳給我。另外我們今日稍為成績比較好一些的時候,亦都可能因為有灣仔藍屋的成功,令我們都有些力量支撐。好像在去年八月聽到政府說,藍屋可以保留下來。當時我們都心紅,能夠保留當然是好,是不是?所以今日行到這個地步,或者今日都不算太過失敗的狀態,都是因為有前人行了好多道路,我們只不過是繼續去行前路。縱使我們不能夠留低,但我們其實都做了好好的教育,將我們的東西帶下去下一個階段,可能有第二班人,又再受這一個苦的時候,他們就可以參考我們這一個方法,如果我們的方法是不好的,他們就不要用囉。如果我們的方法是好的,就不妨去採用囉。」

紀錄片片末寫道:

「未完 Not the END

2010年10月」

|

|

《鐵怒沿線 - 三谷》於2016年大阪放映的海報。(資料轉載自《鐵怒沿線》紀錄片面書頁) |

製作:菜園村支援組、影行者

拍攝剪接:陳彥楷

廣東話、中英文字幕

2012/香港/DV/310分鐘/彩色

影片簡介:

時間回到2011年,在爭取復耕牌的半年中,村民同時開始新村的規劃,要不要有馬路,誰住在誰旁邊,誰住在這誰住在那,由村頭到村尾,每間屋的設計,污水的處理,自有地、農地與公家地的比例等等等,一蓋集體討論決定。

同時間,政府宣佈村民十一月要離開。另一方面,因土地路權的問題,村民擔心即使買了地卻未能可以通往起屋而躊躇。時間逼切,這是團結的機會,亦有潰散的危機,因為踏入十一月,政府開始進場拆屋,村民開始了每日巡守、阻擋怪手,爭取先建後搬的日子…

本次研究團隊未有觀看《三谷》,因為獲影行者告知:「至於《鐵怒沿線 ― 三谷》,因我們已與製作者及村民協議,我們只安排附映後討論的放映場,此影片不設影碟售賣,及每次放映前我們也需先同時詢問製作者及村民同意才會放映,故未能提供影碟或線上連結。」

《三谷》在2013年首映之後,曾經舉行過多場社區放映,其中包括2013年3月10日在香港兆基創意書院多媒體劇場免費放映,並設映後討論。以及同年9月18日於第十一屆香港社會運動電影節放映等。此片及後獲得2013年日本山形國際紀錄片影展獎励賞,並曾在台灣和日本進行過放映,其中包括在2014年11月16日於台灣高雄駁二藝術特區B6倉庫放映,並設映後座談;2016年10月22日於大阪視覺藝術學院舉行放映。

編按:菜園新村建村的一波三折

雖然研究團隊未能收看《三谷》,但據影片簡介相信紀錄片記載了菜園新村建村的箇中困難。據當年媒體報道[5],當年菜園新村的建村過程歷經一波三折,其中包括:

-2010年12月,菜園新村47戶村民合組菜園新村有限公司,於2010年12月買入錦上路DD106 LOT 1993, 1996, 2000, 2011四個地段,作為重建菜園新村之用。及後47戶將四個地段分為47個小地段,餘下為公共設施及公共耕地。由於菜園新村村民一直解決不到通往新村的道路使用權問題,一直不能搬離舊菜園村。最後,鄉議局在2011年2月9日宣布,有「善長人翁」出錢買入「通往菜園新村」的路權,供村民及其他公眾人士使用。

-2011年4至5月,菜園新村村民遷入建於新村選址的臨時房屋,準備興建菜園新村。

-2011年元朗地政處在諮詢附近兩條原居民村後,批准菜園新村的興建,卻延至2012年下半年才正式發出牌照。

-2012年3至4月,菜園新村村民與承建商簽訂建築合約,準備開工。惟準備動工時,不斷有人豎起攔路柱、阻止村民開工。2013年3月,苦等兩年的菜園新村村民召開記者會求助。

-2015年5月新村四十七幢永久農舍已大致落成。然而,中電至今仍未能接駁通往菜園新村的電力。[6]

可見,建村歷程耗時長達六年。據悉,菜園新村終在2016年全面建成。

Raging Land 鐵怒沿線 網誌: https://ragingiron.wordpress.com/ facebook:https://www.facebook.com/RagingLandInTaiwan

© 除了特別註明外,資料轉載自鐵怒沿線網誌/《鐵怒沿線》紀錄片面書頁