|

|

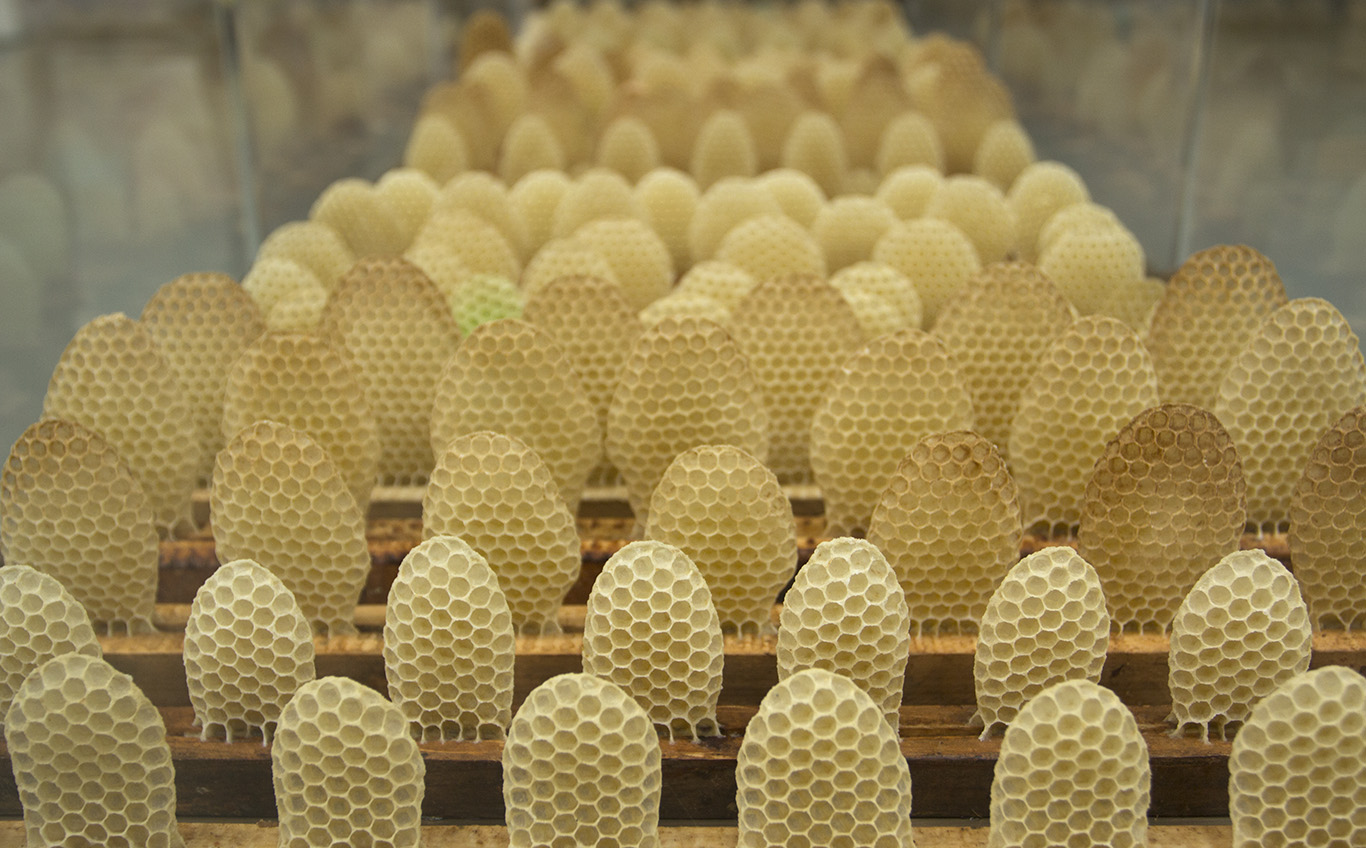

在创作《蜜蜂手》(2015)时,任日每日将手放进蜂巢长达5、6个小时,连续7天。蜜蜂逐渐熟悉他的手并将其当作蜂巢的一部分,用蜂蜡在他手上也搭起了巢房。 |

|

|

在创作《蜜蜂手》(2015)时,任日每日将手放进蜂巢长达5、6个小时,连续7天。蜜蜂逐渐熟悉他的手并将其当作蜂巢的一部分,用蜂蜡在他手上也搭起了巢房。 |

“一日放学后,我拿着从家里偷出来的火柴,捡来的一支大树棍,准备引火点燃,或许是山上阴冷潮湿树棍受潮也可能是小的时候实在笨手笨脚,树棍怎么也点不着,眼看一整盒火柴就快用光,树棍才渐渐见得一点火星,青苔燃烧后有一股白烟,还有一股子呛人草灰味儿。可能是我太专注于点火这件事情,竟没注意到周围的动静,过了好一阵子眼角的余光才看到一只硕大的蜜蜂正围着我转,一时间吓得我扔下手中的木棍飞也似的冲回家。探险中断了几天,我又耐不住心痒,想一探究竟,于是我每天放学回家都会趴在旁边的草丛里观望,时间长了,胆子又慢慢大了起来,原来这蜂巢就建在洞口不算深的地方,在石头缝里,偶尔会有一些蜜蜂出入(后来研究蜜蜂,才知道这可能是当地的一种土蜂),想我儿时也是号称珞珈山孙悟空,名声在外,每天抓住‘蜈蚣精’、‘蟋蟀精’等各类‘妖魔’无数,这个‘蜜蜂精’还是头一次遇见,我赶紧摘下帽子,脱下校服,只穿着妈妈织的绿色毛衣,将校服系在头上只露出眼睛,蹲在洞口守株待兔,蹲了也不知多长时间,终于用帽子扣住了落在叶子上的一只,回家赶紧放进玻璃瓶里,上面用纱布盖着,放在后院的窗台横梁的一角。我为了喂这只蜜蜂没少花心思,树叶,从山里采的花,蜜糖,蟋蟀,小虫,乃至家里喂鸡的小米,还从自己吃的饭盒里忍痛拿出一块红烧肉来喂,可没过多长时间蜜蜂却死掉了,我只得隔一段时间得空就去防空洞那里守株待兔,隔三差五的抓一只回来……”

任日1984出生于哈尔滨,先后获得清华大学美术学院学士学位、俄罗斯圣彼得堡国立赫尔岑师范大学硕士学位、中央美术院博士学位,以及麻省理工大学媒体实验室理学硕士学位(Master of Science, MIT Media Lab)。以上这段文字,摘自任日回顾儿时经历的文章《蜜蜂精》。任日从2006年开始学习养蜂知识,成为专业的养蜂人,自然也不再采用儿时“喂红烧肉”的蜜蜂养法。同时,基于对蜜蜂习性的充分了解,他开始顺应蜜蜂的生命规律和蜂群的组织方式与蜜蜂共同创作,他本人将其视为与蜜蜂这个物种共生的方式。

任日饲养的蜜蜂是意大利蜂(Apis mellifera ligustica),蜂群的数量每年都有变化,介于20至40箱之间,大概每隔2至3年蜜蜂种群会分蜂、进行蜂王更替,有些蜂群已经发展到第六代了。蜜蜂的一生包括卵(1至3天)、幼虫(4至9天)、蛹(10至11天)及成虫(20天)四个阶段,21天蜜蜂出盖。蜜蜂是社会性昆虫,蜂群由一只蜂王和几千到几万只工蜂组成,在繁殖期间,还有数十至数百只雄蜂。雄蜂负责与蜂王交配,工蜂则各有分工——采蜜、酿蜜、抚育蜂王后代……约一周龄的工蜂吸食蜜汁后,腹部蜡腺会分泌蜡鳞,蜡鳞经工蜂咀嚼混入上颚腺分泌液之后成为蜂蜡。蜂蜡主要包括酯类、游离酸类、游离醇类和烃类化合物,常温下呈固态,不溶于水,质软,可塑性强,用于存封蜂蜜、建造蜂巢等。工蜂分泌1千克蜂蜡,需要消耗多于3千克的蜜汁。蜜蜂用蜂蜡修造巢房,成百上千的巢房形成巢脾,几片到几十片巢脾就组成了蜂巢。

|

|

任日一般会追寻植物,花期,选择离蜜源较近的地方放置蜂箱,这样蜜蜂飞行距离更短,有利于蜜蜂种群的快速壮大,同时也有利于作品的生成。任日的生活与创作与蜜蜂一起伴随着自然的时间不断演化和生长着,从中国北部的大兴安岭到中国南部的海南岛,他伴随着花期而迁徙。他的工作安排也与蜜蜂的作息紧密配合:“我的作息与蜜蜂类似,基本上就是睡得比较早起得比较早。通常蜜蜂在天蒙蒙亮的时候就飞出巢了。我在上午一般观察蜜蜂、收集数据、与蜜蜂互动和对蜜蜂行为的诱导(也是创作的一部分)。下午是蜜蜂的出勤高峰期,所以一点到三点之间我不会干扰蜜蜂,主要是自己思考、查资料。等蜜蜂回来再进行检查蜜蜂、喂蜜蜂、收集数据等操作。如果下雨,一般就不会进行什么操作。一旦外界蜜源变少或天气变凉,蜂群会自动判断外界情况,会认为需要准备越冬或者食物短缺了,这个阶段即使人为提供给蜂群筑巢需要的食物和材料蜜蜂也不会筑巢。” |

任日创作主要元素是蜂蜡,它是构成蜂巢的物质基础,它也是蜂群的组织结构,是蜂群的建筑。如果从生物体整一性的角度来看,蜂蜡不仅仅是一种材料,它更是蜜蜂集体的延伸,如昆虫的外骨骼结构起到对内脏软器官的包裹作用。同样六棱柱蜂蜡构成的蜂巢亦是蜜蜂的“骨骼”和“母体”(matrix),它与蜜蜂不可分割,构成了蜜蜂生物性和功能性的完整。任日不是将蜂蜡作为一种雕塑材料(如加热蜂蜡制作蜡烛),而是配合蜜蜂产蜡、筑巢、修巢的自然过程,不经过二次加工。因此,在这个过程中,不仅要考虑人的需求,也要考虑蜜蜂的需求,顺应自然规律。蜜蜂蜂群的能量转化依靠植物和蜜源的供给,而植物的生长又依赖自然环境、气候、温度、降雨量等因素,和时间、空间、季节都有关系。例如,蜜蜂在春夏时期产蜡较多,天气变凉时开始准备越冬,这时如果作品还没有做完,就需要在第二年春天再开始,因此有时作品会耗时几个春夏来完成。当蜜源充足的时候,作品的体量就会比较大、外观比较饱满,而当蜜源稀少或者气温变凉的时候,作品的体量就相对较小。为了接近特定的蜜源植物,艺术家也会应季节迁徙,南寻荔枝、龙眼,北向槐树、枣树。

这样的雕塑观念和工作方法,源于任日大学学习雕塑时对塑造关系的反思:“在那时雕塑更多的是关于具体的材料,泥,木,石等材料,雕塑完成了,物体的生命也就结束了。我试图找到一个活物,一个生命体,它会一直生长,我参与到这个生命体的生长过程中,它不会完全以人的意志而转移,因此我不能控制它。蜜蜂种群具有高度的社会性,有自己的规则和体系,人类的意志无法完全控制蜜蜂,蜜蜂不会因为艺术家想要作出特定的形状而妥协,我必须根据蜜蜂的喜好来调整我的参与。通过我对蜜蜂行为长期的观察和认知,我认为我掌握了一种和蜜蜂沟通的语言,我能够通过观察蜜蜂的具体行为,煽翅和排列规则等,了解蜜蜂想要的东西,这样我就会相应的给予。”

谈及创作对蜂群的影响,任日认为从长期来看,他的蜜蜂饲养方式非常有利于蜂群发展。一方面,他并不需要抽取蜜蜂的蜂蜜和花粉,并且在蜜蜂需要食物的时候大量给予,从而保证蜂群有足够的食物生存繁衍。另一方面,他在创作中改造蜂箱以丰富蜂群活动的空间、方便养蜂人观察研究蜜蜂的活动,从长期来看有助于蜜蜂群体对环境的适应乃至种群进化:“从我最早开始养蜂仅有几箱蜜蜂,到现在已经第6代蜂王了,蜜蜂数量也扩大到几十群,蜜蜂菌群结构也非常健康。”

任日在创作初期以隐喻为主,将蜂群与人类社会的运行方式作出对比,之后则对如何将人类生命与蜜蜂的生命自然地结合在一起、如何渗透不同的生命逻辑并在此基础上进行塑造做出更多的思考。艺术家所追寻的,是摆脱人类知识系统对蜜蜂的表征,以蜜蜂的生命规律作为作品视觉样态的思考起点,让蜂群作为行动者参与到时间-空间的结构与转变上,而非预先设定好造型或者象征意义,以蜂蜡作为填充材料完成。随着创作的深入,作品的概念、形成的方式与蜜蜂的生命构成越来越深的统一。

任日的首个蜜蜂系列作品《元塑I-几何学起源系列》包括多件制成的地图。首先,艺术家在巢脾上刻出浮雕地图,地图陆地部分的表面高度是一致的,在一个平面上。然后他将地图放入蜂箱,蜜蜂会根据自身居住、哺育后代等需要继续塑造地图,使得地图产生高低起伏的变化。在艺术家看来,人类地图区域地形的高度差是一种统计学计算模拟出的对自然的缩略抽象,而六棱形彼此平行片状的蜂巢是蜜蜂生命系统的几何学和蜜蜂算法(bee algorithm),一直处于动态变化中。这种流动正如软硬不断变化的蜂蜡一样,始终处于二态中(biconditional state),他意图将两种方式混合。

作品需要的蜂蜡数量根据作品的尺寸来决定。长约1.5米、宽约1.2米的大地图,除了任日做基础地图模型所需要的蜂蜡之外,蜜蜂蜂群与地图模型互动自身需要分泌大约1300克的蜂蜡。长约0.6米、宽约0.45米的小地图则需要蜂群分泌约260克的蜂蜡。在任日的经验中,蜂蜡在不超过40摄氏度的室温下性质非常稳定,作品做完之后会进行一些防腐处理,然后密封封存,不需要特别措施。

对蜂群来说,艺术家在蜂巢中放入的地图是一个异物,它们需要一段时间才能完成应激反应,即蜜蜂蜂群适应的过程。这也取决于不同蜂群的特点和蜂王的性格。在生物学上,蜂群的攻击性往往与物种、工蜂释放的信息素、蜂王释放的信息素的量相关,同时又与外界环境密切相关,比如蟾蜍,老鼠,巢蛾等侵略者的入侵频率。诸如以上的因素决定了这些化学物质在蜂群中产生与传递的强度,也即是蜂群和蜂王的“性格”。有的蜂王对外来物的接受程度高,很快就在原有地图基础上继续构造。有些蜂王则很难接受外来物,往往会带领蜂群破坏地图,将其移除。

《元塑II》对蜜蜂活动形成的空间感与时间感更为聚焦,减弱了人类社会的认知表达。在创作这个系列时,艺术家将蜂群带到不同的蜜源,蜜蜂一边采集花粉和蜜一边修筑蜂巢。艺术家使用方形的亚克力盒子连接蜂箱,蜜蜂可以在盒子和蜂箱之间自由移动。根据每个蜂群的特点和艺术家平时对蜂群的行为训练情况,艺术家会用蜂王素和幼崽素做诱导,引导蜜蜂将筑巢行为延伸到亚克力盒子中,生成“作品”。

|

|

《元塑II #6-33》 |

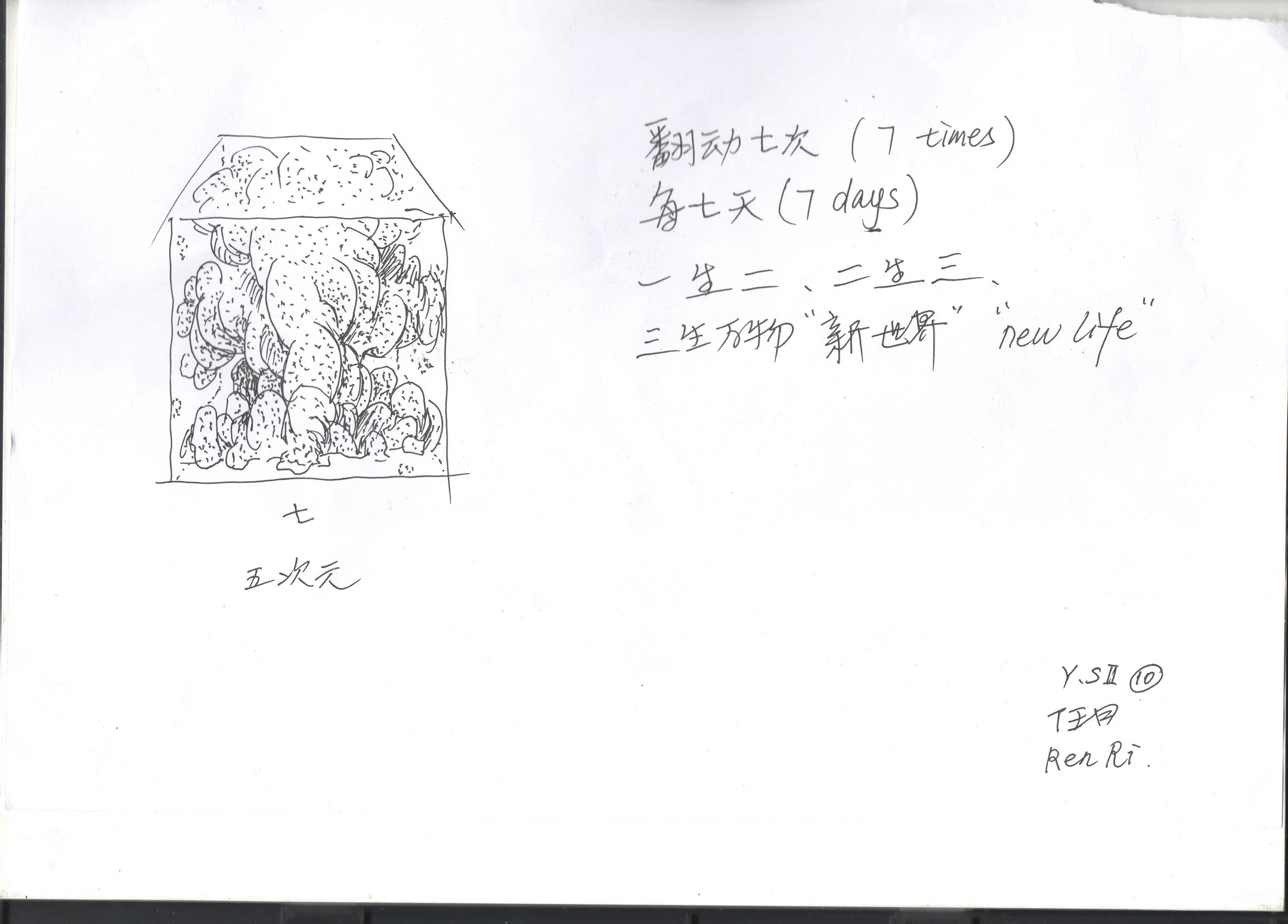

每隔七天,艺术家以掷色子的方式决定放置盒子的位置和方向。当盒子的方向改变时,蜂巢的重力倾向就发生变化,蜂群要重新调整蜂巢的构造,因此蜂巢的形状就会脱离原先的轨迹。花期结束,蜂巢完成,作品就完成了。根据不同蜂王的特点,作品的舒展程度、复杂程度不同:“这首先要熟悉蜜蜂的习性,再者需要与这些蜂群长期接触,了解这些蜂王的特点,有的蜂王与人比较亲近,很容易与人配合,我会选择这样的蜂群来做我的作品。蜂王可以在不同的空间转换,我只是对蜂王的位置进行诱导,不是强行规定的。再者,蜂群也不完全受人的控制,它们会完全根据周围环境和季节来筑巢或选择不筑巢,这也是我不能控制的,我所做的只是在合适的季节和花期开始我的作品,然后和蜜蜂进行一些互动,创作的过程则是蜜蜂来完成的。”

|

|

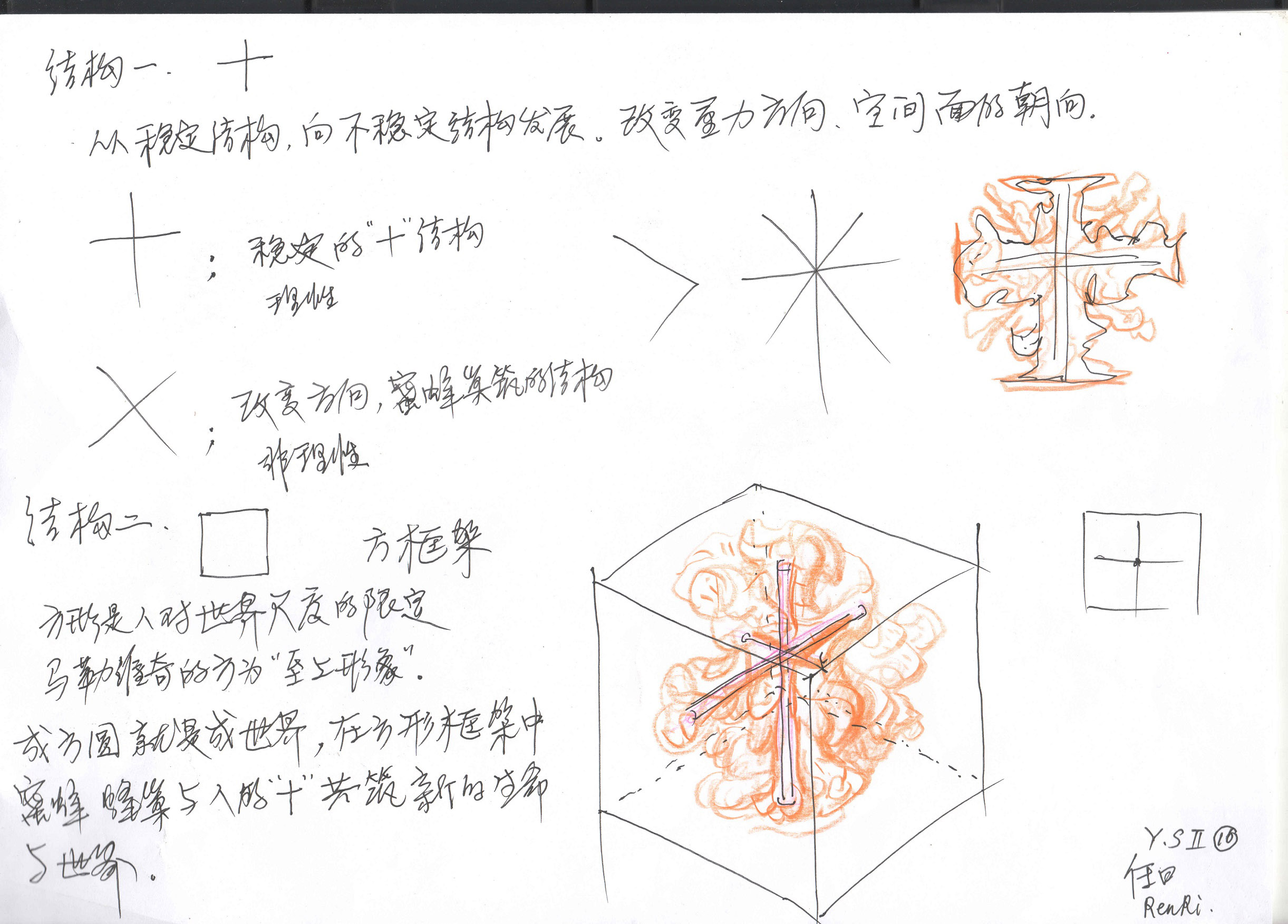

《元塑II》系列(草图) |

|

|

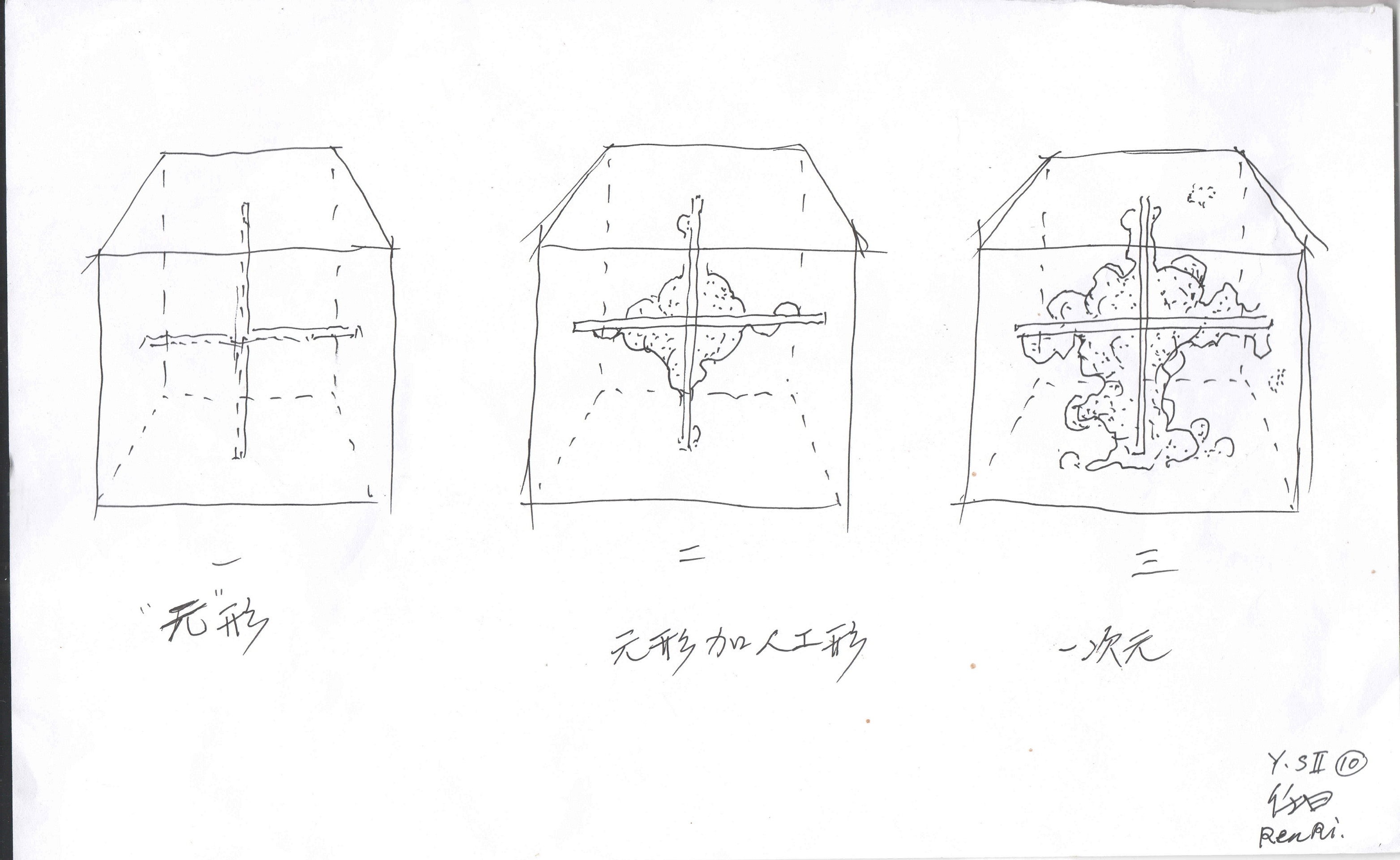

《元塑II》系列(草图) |

|

|

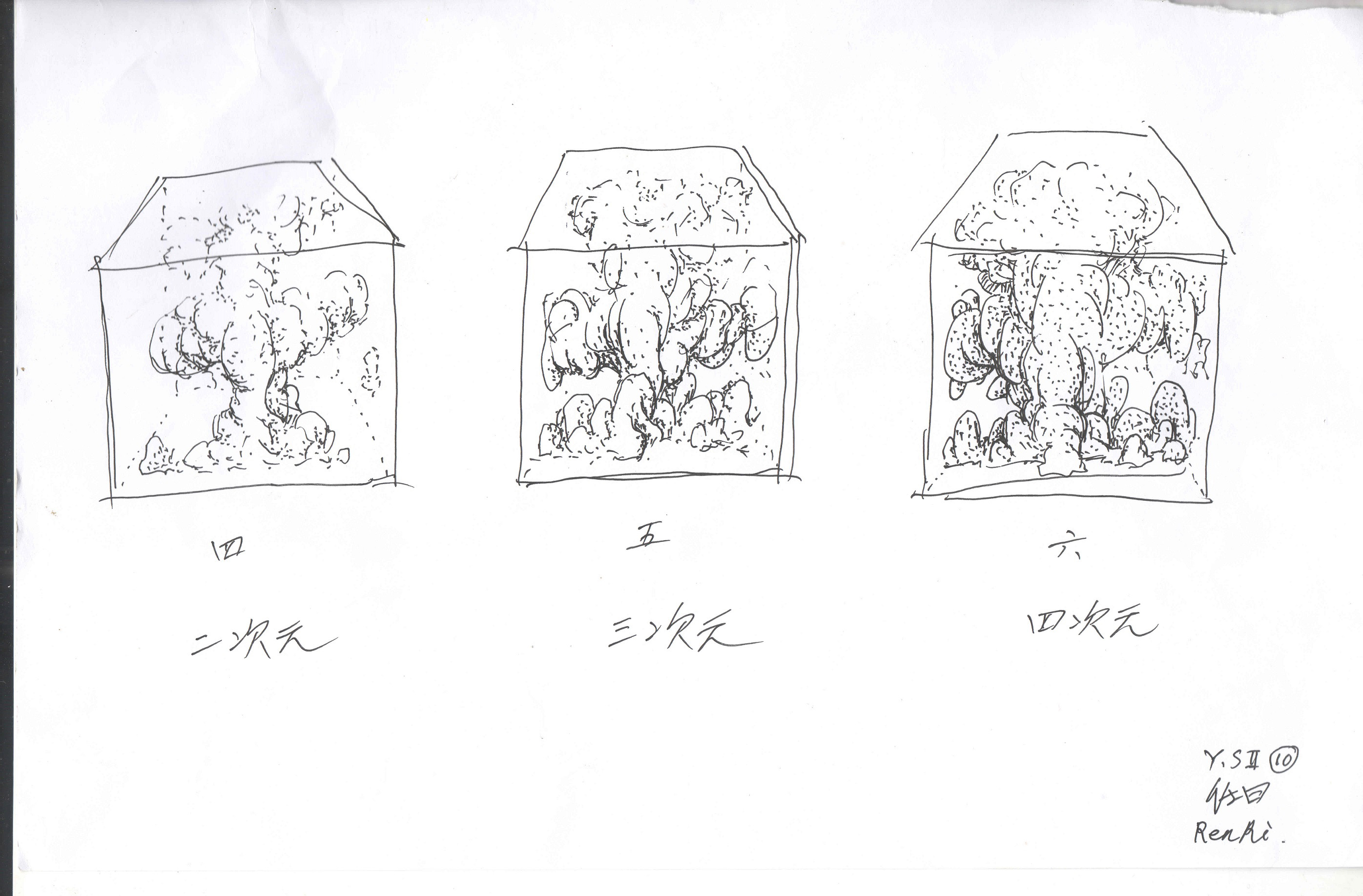

《元塑II》系列(草图) |

|

|

《元塑II》系列(草图) |

|

|

《元塑II #6-33》 |

|

|

|

《元塑II #6-46》 |

|

|

|

《元塑II #6-38》(局部) |

|

|

|

《元塑II #6-47》(局部) |

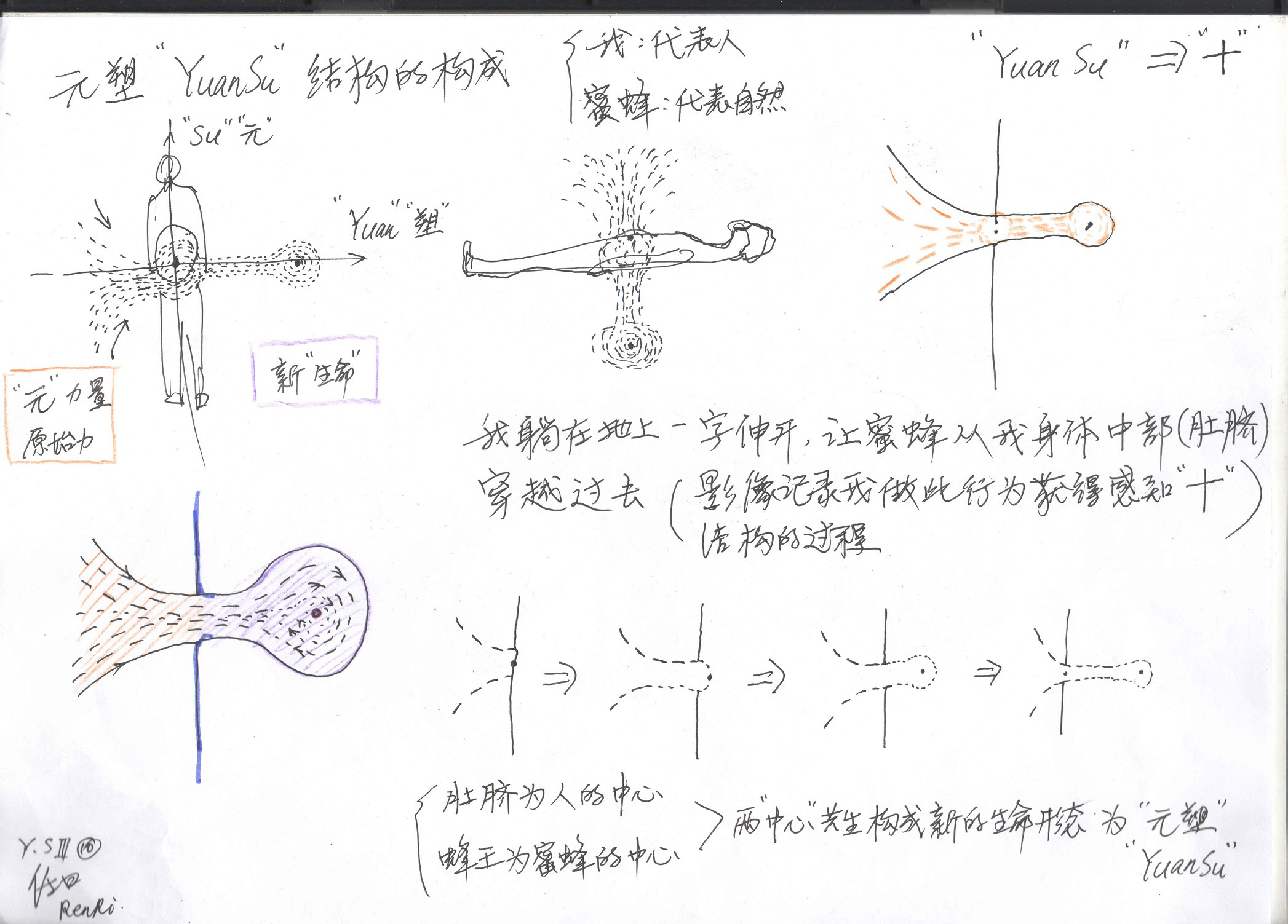

蜂王是蜂群的中心,通过发出信息素控制蜂群,蜂群会根据蜂王的位置和行为作出相应的反应。在《元塑III +2》行为中,艺术家先用蜂王信息素在地面上作出路径标记,然后躺在地上,诱导蜂王穿越自己的腹部。由于蜂王的荷尔蒙在地面以及艺术家的身体上留下轨迹,蜂群会相互传达信息并作出反应。蜂群的移动与艺术家的身体形成一个有趣的动态图形——蜂群先是散开,接着形成一个结构,进而聚拢,形成一个动势跟随蜂王穿越艺术家的身体。行为总共持续了约5小时。

|

|

“这是一个双向塑造的过程。我尽量放松身体,想象自己是蜂群的一部分,因为人的情绪也会诱导人体散发特定的荷尔蒙, 如果紧张或者害怕,身体散发出这些特定的荷尔蒙蜜蜂马上会感受到,进而进行攻击,所以在这其中,我是放空自己的,想象自己为蜂群的一部分,同蜜蜂一起进行穿越。” |

|

|

在任日的经验中,蜜蜂偏好白色或浅色的衣服,但由于他和蜜蜂已经有长时间的互动接触,蜂群已经对他非常熟悉,所以衣服颜色对创作来说不是特别重要。不过,拍摄人员的防护服需要特别准备。由于蜜蜂对艺术家的气味和行为十分熟悉,所以艺术家不需要太多保护装置。 |

|

|

《元塑III +2》草图 “腹部肚脐的位置是人身体的中心。我躺在地上与蜂群形成一个十字结构,象征着人与蜜蜂种群的干扰,融合和交互。” |

《元塑VII 蜜蜂手》

视频 | 11′26″ | 2015

“每天清早我与蜜蜂一同起床,用花粉和蜂蜜对手进行涂抹沐浴。

然后我将右手深入蜂箱中让蜜蜂逐渐熟悉我的手。

持续几小时后,稍作休息,再次重复以上步骤。

下午,我会做一些检查蜜蜂、喂食的工作。

逐渐,蜜蜂熟悉我的手,接受我的手作为蜂箱的一部分。

就这样,我一点点增加我的手和蜂群待在一起的时间,因为蜜蜂一般在晚上的时候筑巢,

到后三天我在晚上也会把手伸到蜂箱中去。到了第七天,我整晚都和蜂群待在一起。

我的手提供了一个受力和支撑的结构,因此它们在我手上搭起巢。”

|

|

“前几天,蜂群吃掉我手上的蜂蜜和花粉之后便不再搭理我的手了,偶尔会有一些侦查蜂过来侦查情况,我能感受到会有一些蜜蜂在我的手上爬来爬去。随着时间的增加,蜜蜂逐渐接受了我的手,更多蜜蜂会停留在我手上。” |

|

|

|

|

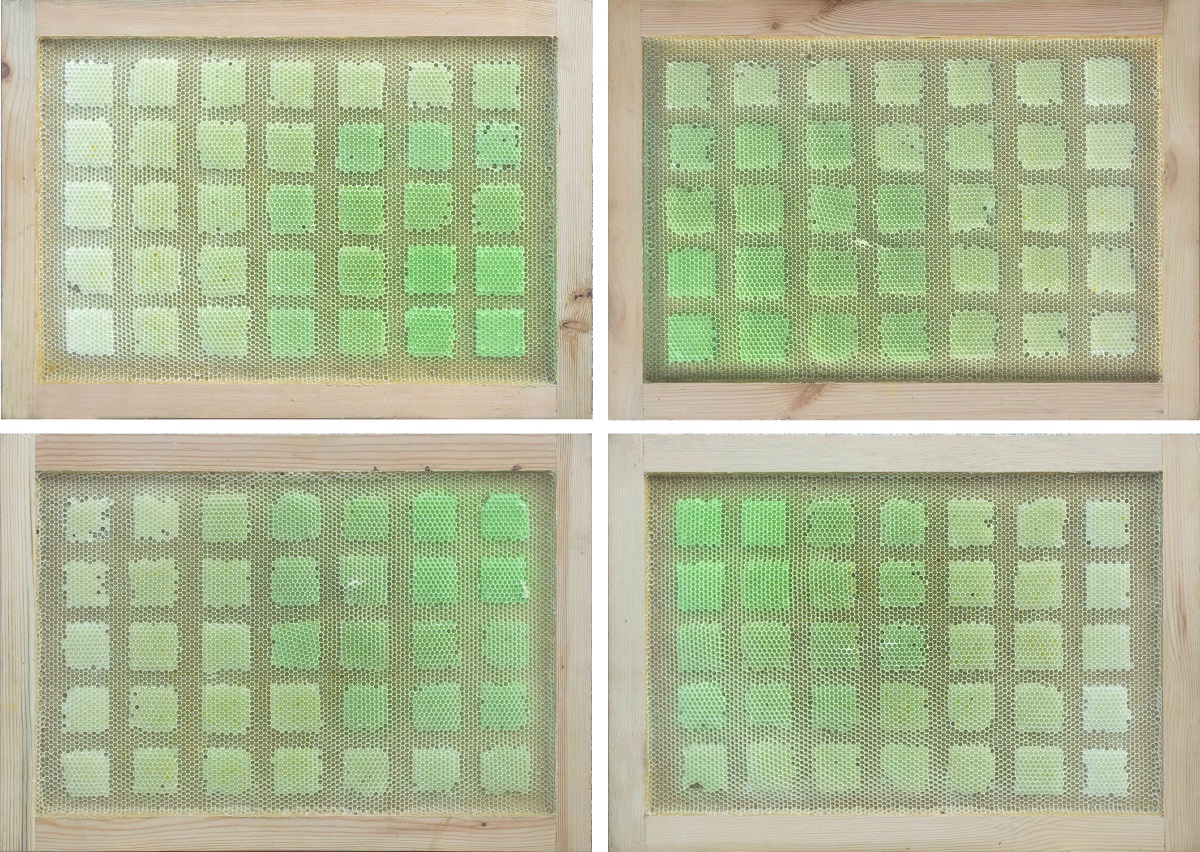

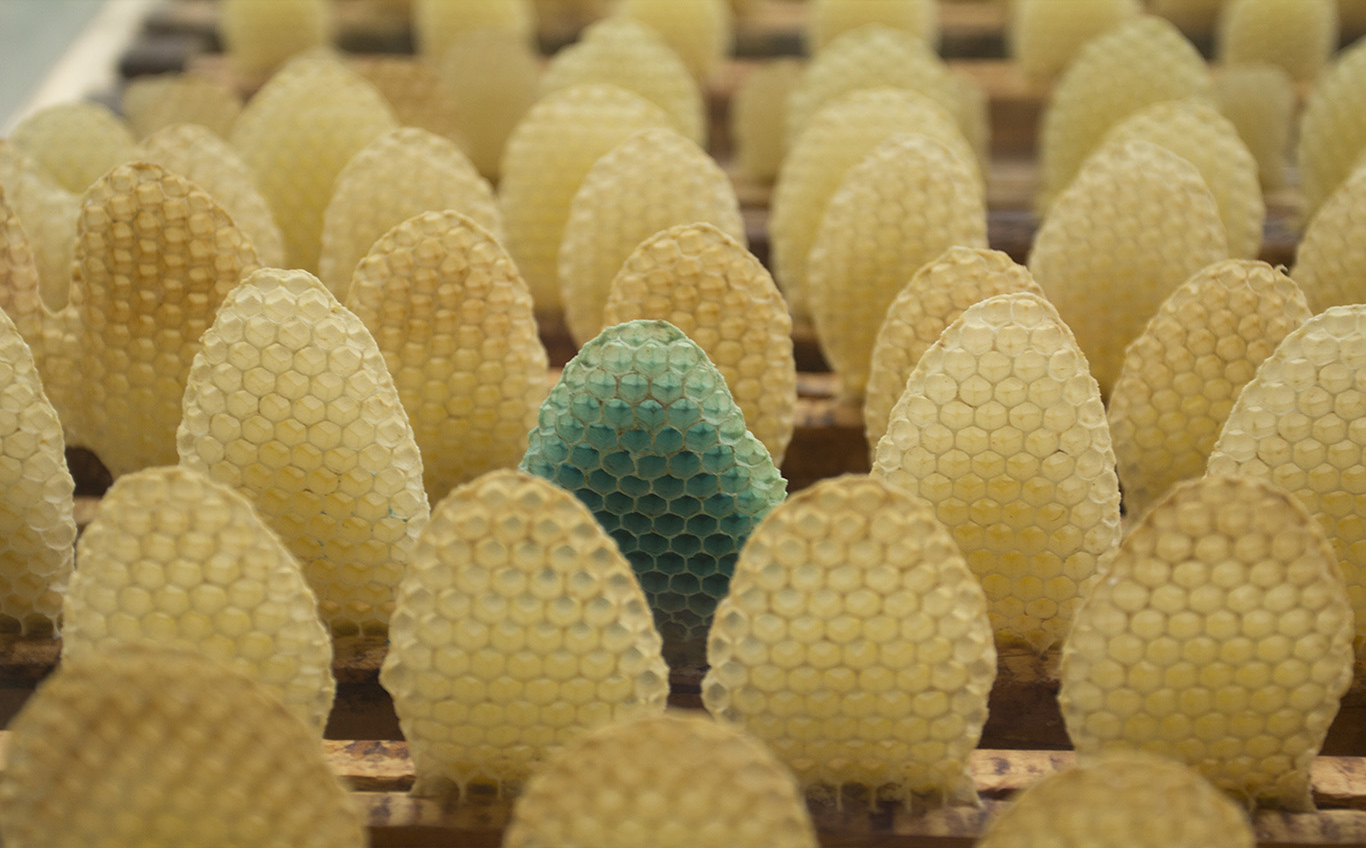

蜂蜡的颜色一般受蜂种、蜜源、贮存时间等因素影响,在此系列创作中,任日根据经验和对蜜蜂活动的了解,在巢脾的不同区域为蜜蜂提供天然色素食用,并在不同时间段里设置蜜蜂可活动区域的范围,形成巢脾的颜色渐变。

|

《蜂元色系列-G+60E18N-1》

装置 | 天然蜂蜡、天然色素、木、铁丝 | 50 x 69 x 5 cm | 2016

|

|

《蜂元色系列-G+60E18N-1》 装置 | 天然蜂蜡、天然色素、木、铁丝 | 50 x 69 x 5 cm | 2016 |

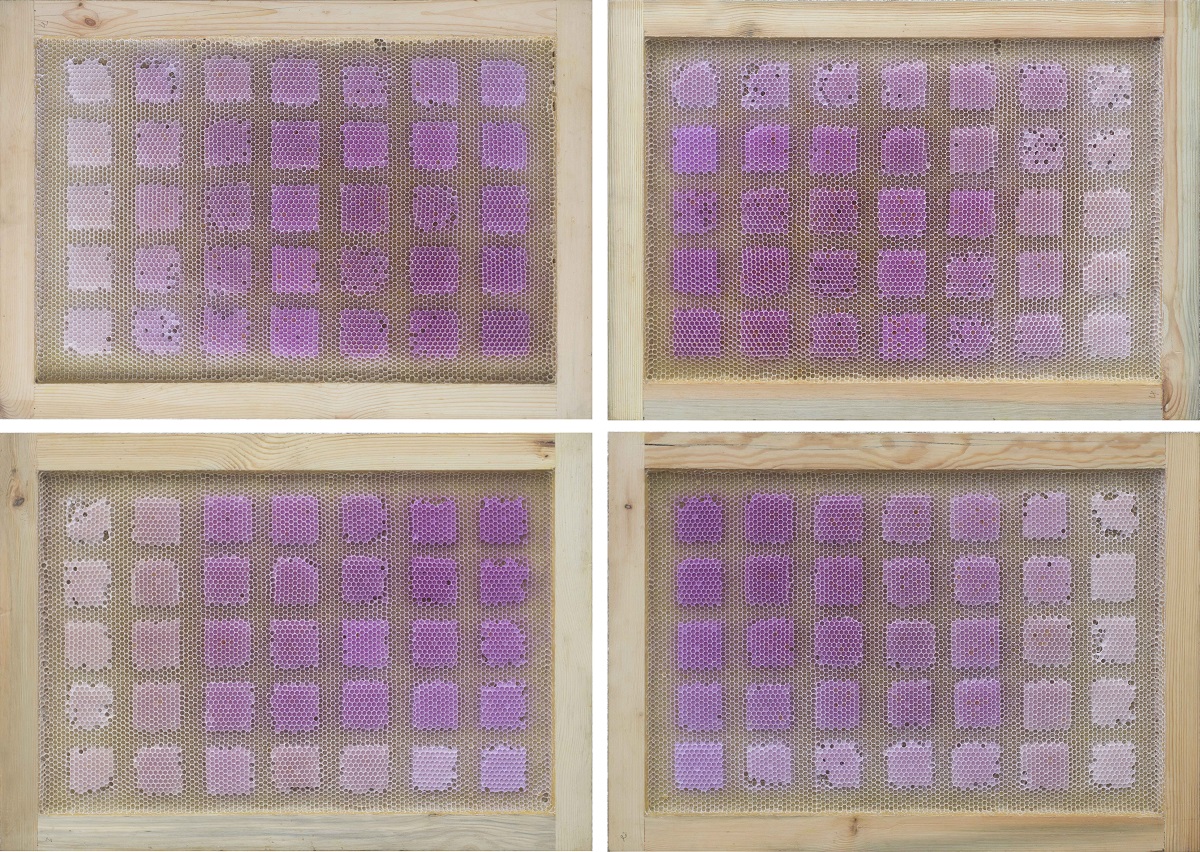

延续《元塑II》系列对重力对生物行为和巢穴结构影响的探讨,《超平行》系列关注磁场对蜜蜂的影响。理论上,蜜蜂是能够建造出拥有完美平行结构的蜂巢的,但是由于物体磁场分布不均匀等外界因素的影响蜂巢的形状并不均匀。艺术家通过外加磁场,使得蜂巢变得平行并形成完美的弧形。作品中有特别颜色的区域是为了标记蜂王的主要活动区域。

|

|

《超平行系列#1 #2, #3, #4》(局部) 装置 | 天然蜂蜡、天然色素、木、铝 | 58 x 54 x 54 cm x 4 | 2016 |

|

|

《超平行系列#1 #2, #3, #4》(局部) 装置 | 天然蜂蜡、天然色素、木、铝 | 58 x 54 x 54 cm x 4 | 2016 |

|

|

《超平行系列#1 #2, #3, #4》(局部) 装置 | 天然蜂蜡、天然色素、木、铝 | 58 x 54 x 54 cm x 4 | 2016 |

任日于2018年8月至2020年5月在麻省理工媒体实验室(MIT Media Lab)攻读科学硕士学位,致力于设计、多媒体及科技等方面技术转化的研究,包括使用机械臂和机械装置诱导蜜蜂行为、使用人工蜂王引导蜜蜂筑巢以及使用纳米金等元素诱导蜜蜂的筑巢、改变蜜蜂的行为。他将科技视为保护蜜蜂、丰富蜜蜂与外界的共生关系的重要手段:“技术的创新和发明这个趋向是人类无法回避的,是人类发展的必然趋势,所以现在问题就是如何更好地利用科技来帮助自然和其他物种更好地适应当下的环境。例如,通过给蜂群提供纳米金元素,结合多重力翻转测试蜜蜂行为的改变,我发现蜜蜂会自主加入金元素到它们的蜂巢内作为加固蜂巢的材料,并且之前的蜂巢形态会有所改变,体积变得更大,内部会有更多的排气孔通道出现,蜂群会随着重力方向的翻转用金元素加固蜂巢结构。同时,由于蜂巢的体量更大,蜜蜂会在内部制造许多通道捷径,并且在外界不断寻找这种物质,这很有趣。这个结构的变化本身帮助了蜜蜂适应了更复杂的外界环境,如我们人类的外界工业环境等。这有利于帮助蜜蜂与外界各种各样的元素建立共生关系,产生新的进化的可能。”

|

|

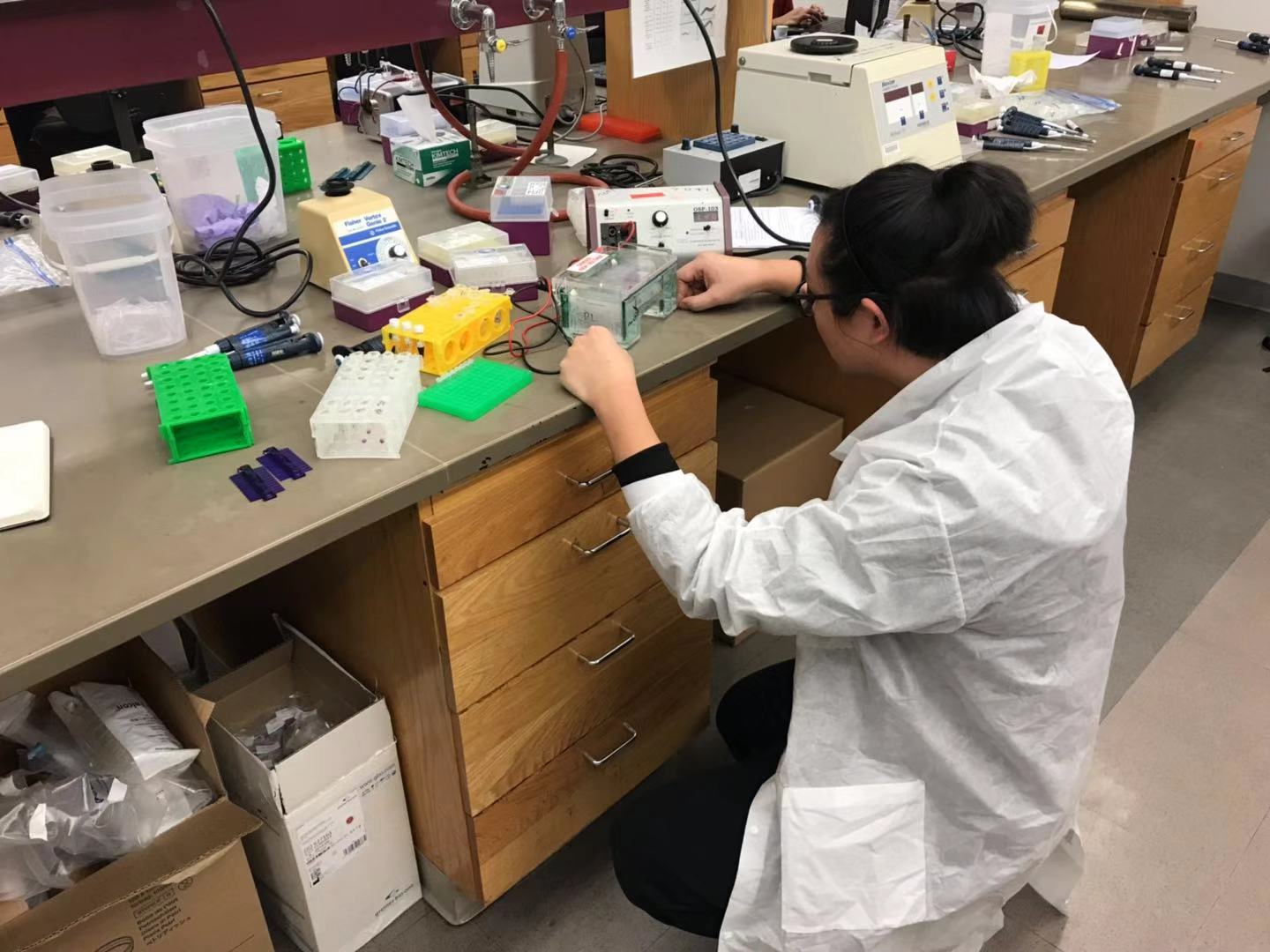

“我是一位艺术家,也是养蜂人,同时也是蜜蜂的保护者,我一直致力于对蜂群行为和习性的研究,因为蜜蜂的种群数量近些年呈指数型减少,而蜜蜂对人类来说是非常重要的。从艺术发起,我现在更多偏向科学与艺术结合的研究,我认为我自己更像是科学家的角色,会设计复杂的互动装置、用感应器装置观测蜜蜂、机械臂辅助蜜蜂筑巢……”图中的蜜蜂研究实验设备配有一个机械驱动的微重力装置、自动加热装置和WIFI红外摄像头。 |

|

|

|

“Maiden Flight” 项目两个实验胶囊的拆解图(版权:Mediated Matter Group,Media Lab, MIT) “在MIT Media Lab的研究涉及到很多具体学科的交叉,比如合成生物学,会具体的在实验室中做实验,比如制作DNA梯,PCR聚合酶反应等,需要很具体的很认真的进入这门科学进行学习。媒体实验室团队来自生物、计算机、材料等不同专业,与他们的配合有一个相互学习的过程,也对我的艺术创作有启发。例如在“Maiden Flight”项目中,我们在德克萨斯的航空基地用Blue Origin的亚轨道火箭系统发射了两个实验胶囊,每个胶囊是一个微缩实验室,带有一定数量的蜂王和蜜蜂,我们将其发射到地球外的微重力顶点然后返回,探讨蜜蜂太空零重力环境下的行为方式改变。在太空中是没有重力方向的,而我使用的多重力翻转方法(如《元塑II》)也是去创造非单一重力方向。同时,这也对未来人类的太空定居携带蜜蜂这个物种、对植物授粉提供了可能性的研究参考。” |

|

|

任日在观察凝胶电泳实验、制作DNA梯,为分离出不同长度的DNA片段做标记。 |

|

|

|

图中的金蜂巢(Au particle-and-Gravity-Incorporated Honeycomb)是艺术家结合之前的重力翻转和微重力实验、引入不同颗粒大小的纳米金和金元素后生成的。蜂巢的内部结构更为复杂、强度更大,体量也变大了,增强了蜜蜂群体的生物性。推动蜜蜂超前进化为人类未来可能性的太空移居、蜜蜂作为授粉传播者提供了可能。 |

任日将继续科学与艺术融合型的研究和创作,在他看来,艺术和科学没有严格的界限:“科学研究也可以成为艺术的一部分,艺术的生成方式也可以是科学的,只不过深入的程度不同,艺术针对某一个问题深入到很深和具体的程度会自然进入科学,反之科学研究也涉及到很多艺术问题,比如生物艺术在使用一种新的科技和科学方法,只不过用一种艺术的方式表达出来,实际上科学和艺术都是在探讨与人类相关的最新的问题,只不过科学方法更具体,艺术偏向于从宏观上提出问题,抛出一种视野。这两者是同等重要的。”

(文字基于项目组与任日的对话写成。所有图片、视频由艺术家提供,版权归艺术家所有)