|

|

二犬十一咪,照片由Andrew Tang拍攝。 |

|

|

二犬十一咪,照片由Andrew Tang拍攝。 |

二犬十一咪是一位關注生態、環保、動物等議題的香港藝術家,她自90年代末開始活躍於本港藝壇,創作過不少作品,擅用的媒介包括多媒體展覽、插畫、文字、音樂等等。藝術家劉莉莉以「甜美恐怖份子」來形容她的畫風,在鮮艷而花巧的顏色和圖案背後,藏著的其實是一位關注垃圾回收、動物權益、基因改造食物等問題的藝術家。評論人以「恐怖份子」形容她可能是就是因為她作品背後藏著的議題都是「inconvenient truth」吧。尤其是千禧年初,這些議題根本還沒有受到大眾討論。二犬十一咪自90年代末開始住在梅窩島,她曾在一篇訪問裡說:「其實我與大自然有溝通的密碼,與動物、花或昆虫都是。(…)我會了解螞蟻的行走路綫、蟬花犧牲的精神,這是比較生物學的;但接近巫術的,就是從風之中得到各種啟示,洞悉人生哲理。這使我產生對食肉食菜的反省和了解花朵背後隱藏着的悲傷。」[1] 她也曾經志願當一位生物學家:「我一直在鑽研生物學。至於現在的創作,是『散播益菌』,如宣揚環保甚或讓人從大自然角度反思更多。」[2]

不過,二犬十一咪並不是單純的借「生態」這議題來發揮,在與本研究團隊的訪談裡,她分享說藝術創作並不是命題創作,對她來說,創作背後的直接、行動時的單純同樣重要,甚至是帶一種儀式感的。她從藝術裡所追求的簡潔大概也從她的名字反映出來:「我有兩隻狗、11隻貓,於是便以此為名!」[3]

二犬十一咪1999年於香港理工大學設計系畢業,她的畢業作品是山上拾來的落葉,以浸、漂、煮的方法而裁製成時裝。2003年,她憑「有棵沒人種的樹」獲得香港藝術雙年展獎,作品獲藝術館和私人收藏。她的作品在世界各地不同城市展覽過,同時,她也在本地報刊發表畫作及文章。曾出版的書本包括《二犬。車花衫。煲藥湯》(2005)、《女巫。焗膠花》(2002)、《宇宙氹氹轉》(2012)、以及被譽為香港第一本具本土性的動物書寫作品《動物權益誌》(2013)等等。在創作以外的時間,她曾擔任任動物維權節目主持,也成立了FOMC(梅窩牛牛之友)以推動地區的黃牛保育工作。本研究將主要講述她的展覽「有棵沒人種的樹」,並概述由她策展的「回收作業」,以及她圍繞生態議題所創作的文字/圖像作品。

|

|

「有棵沒人種的樹」2003年在Para/Site展覽的照片。照片由香港藝術館提供。 |

「有棵沒人種的樹」以飯桌上的基因食物開始,二犬十一咪是整個展覽的主腦,她包辦了場地的概念和裝置,並邀請了海潮作身體表演、陳雨云設計燈光、彼得小話創作音樂和甘文輝處理攝影的部分。展覽於2003年5月30日至6月20進行,場地是當年仍位處上環普仁街的Para/Site 藝術空間。展覽的開幕是5月30日傍晚,而表演共有四場,分別是5月30日、6月6、13和20日。

本來這是一個多媒體展覽,還邀請了表演藝術家葉蕙嬿、導演關本良製作短片。不過當年因為非典型肺炎的關係,多媒體展覽的部分要延到7月舉行。在這一個多月的展覽空間裡,二犬十一咪主要展出了紙雕、木雕與現代繪畫而構成的舞台場景一樣的空間,詭異而又同時引人入勝。這空間背後是有一個故事的:「一個城市長大的男孩,從小開始喜歡用廢紙摺棺材仔……他所住的大廈有一棵樹……男孩的媽媽煮基因食物,要他吃到嘔,還不停說對他好,是一個反諷……我又會談素食,因為食物鏈的關係,素食其實也是食肉……男孩走到樹下,看見死去的馬和羊,他割開羊皮和馬皮,披著說故事……另外有一個女孩,不停出現跟男孩一起Jam古仔……女孩很喜歡用家課簿的紙,剪公仔和公仔的衣服,結局是女孩將公仔放入男孩的棺材裏,埋在樹下掘的泥洞。可以說是埋葬了悲傷的事,又或者是種下種子,將來長出另一棵樹來。」。於是,二犬十一咪以花紙鋪滿上環Para/Site的地板和牆身,並把空間分成不同部分,像是一個舞台劇的不同段落。在與研究團隊的訪談裡,藝術家回想說:「那時候的裝置和牆紙都是到了現場再慢慢處理的,花了很多精神。如果不是當年梁寶在我梅窩的家發現了我的花花紙雕,我也不會做成這個展覽。」

在這個展覽反覆出現了不同符號:紙娃娃、椅子、食飯桌、蟲子、羊、馬、樹等等,展覽空間裡的裝置其實正呼應著藝術家所創作的文本。藝術家隨展覽設計了十多張明信片和文字,揭示花花世界背後的真實世界。在藝術家的文本裡,故事共分十節,以詭異色彩的語調(故事暗示著盂蘭節著背景)講一個關於人類、蟲、食物和樹的故事:

(1)等著煮石榴:男主角發現了家樓下的石榴樹(「每個晚上,他把廢紙摺成很多的小棺材,放進他的抽屜裏(…)七月的第九天,他爬到樹上去,穿起一件古怪衣,上演了一個故事。」);

(2.1)白米變香腸/上:是樹上的蟲、毛蟲、蚯蚓的獨白和對話(「(…)我白色圓形一粒。黏在一片翠綠的葉下面。有人說我是一粒米,有人說我是一粒卵。一天天的,我在卵裡不停長大。最後我變成了一條沒毛沒手沒腳的東西。有人說我是一條香腸,有人說我是一條蟲。(…)到了樹腳的時候,我又遇見了一條蟲。(…)我大聲向他打招呼,他看見我便微笑一吓。原來他的身體很長,慢慢從泥土裡向上爬。黑漆漆、濕濕的。(…)吃泥、吃泥、不好吃,我真不想變成蚯蚓。(…)」);

|

|

白米變香腸/上 - 明信片。由Para/Site藝術空間出版。 |

(2.2)白米變香腸/下:這部分是小蟲自我發現的經過(「回答的聲音多溫柔,不只會說會發亮,還會在漆黑中起舞。我真希望與她共舞。(…)她飛走了,世界又回復漆黑。(…)我突然醒過來,一層層的東西也慢慢地裂開。一步一步的爬出來,看看我自己,有了腳、生了毛,還長出翅膀一雙來。啡色花紋的翅膀,我已經不再是蟲了,我是螢火蟲。(…)」);

|

|

白米變香腸/下 - 明信片。由Para/Site藝術空間出版。 |

(3)這些或許最好吃:男主角回到家裡去(「(…)打開那個內地電視,看著重播又重播的故事。脫下腿中的襪子,發現了相襯的兩個子。一個刮鼻孔,一個吐痰兒(…)」);

|

|

這些或許最好吃- 明信片。由Para/Site藝術空間出版。 |

(4.1)基因之宴變暴食/上:男主角與媽媽在飯桌上的故事(「媽媽坐在對面高興地說教,說這是人們的自作葉,為了環保應多多支持(基因食物)。媽媽的演說越來越長,他的腦子越來越白。驟眼看見那邊的空椅子,看見了椅子正在搖(…)」);

|

|

基因之宴變暴食/上- 明信片。由Para/Site藝術空間出版。 |

(4.2)基因之宴變暴食/下:飯桌上,哥哥以另一種方式出現了(「他的哥哥回魂了(…)只需要看看那些餘下的泥土和幼根,並不難發現哥哥當年的燦爛。」(…)哥哥回魂時,媽媽做的菜也分外豐富。哥哥可能是開滿了的黃花梨(…)。));

(5.1)就是怕你太過香/上:男主角在樹上自演了一齣關於松鼠和白兔的戲(「他從餐枱上拿起那層吃餘的松鼠皮,穿到身上去,再次回到大廈四樓那棵石榴樹下(…)小兔出來了,走近從沒見過的松鼠旁邊,嗅了嗅她便逃之夭夭(…)」);

(5.2)就是怕你太過香/下:在男主角的故事裡,猴子和野貓都躲避了松鼠,直到臭鼠出現(「沿路上的野花何以這般芬香,從那天起,松鼠和臭鼠一起歷險去。」);

|

|

就是怕你太過香/下- 明信片。由Para/Site藝術空間出版。 |

(6)同豆與豆腐說再見:松鼠和臭鼠碰上了馬和羊(「什麼東西最好吃?羊說草、馬說稻。羊說葉、馬說是櫻桃。她說橙、他說桔。她說豆腐、他說豆。羊兒生氣了,說愛吃馬肉;馬兒不高興,說愛上羊肉(…)」);

(7.1)素食,不是/上:男主角回到家,看到媽媽在做飯(「把哥哥屠開看見狗、狗兒屠開看見雞、小雞屠開發現菜、把菜吃進肚子裏(…)」)

|

|

素食,不是/上- 明信片。由Para/Site藝術空間出版。 |

(7.2)素食,不是,又是/下:食物鏈循環繼續(「蟲吃菜、雞吃蟲、人殺雞、給了狗、狗給人又殺掉了、屠開狗、打開雞肚子、裏面青菜還可吃(…)」);

|

|

素食,不是,又是/下- 明信片。由Para/Site藝術空間出版。 |

(8)最後的容忍:故事像夢境一樣繼續下去(「看見自己在踏單車,繞著一棵石榴樹,一圈一圈又一圈(…)」);

(9)石榴過熟了:到了七月的第十天,他找到一個紙娃娃(「(…)她放下了腳踏車,站在石榴樹下往上看。紅的已變成青的果,有些石榴已掉下在地上來。她在樹下掘了一個洞,從小包裏取出一堆紙娃娃」);

|

|

石榴過熟了- 明信片。由Para/Site藝術空間出版。 |

(10)從頭等一次,心事:然後在樹下,男生遇上了她(「(…)那是七月的第十天,他跟她都站在樹下面,她跟他都發現了對方……她伸出手上的紙娃娃,放進他的小棺材裡。(…)」)

|

|

從頭等一次,心事。由Para/Site藝術空間出版。 |

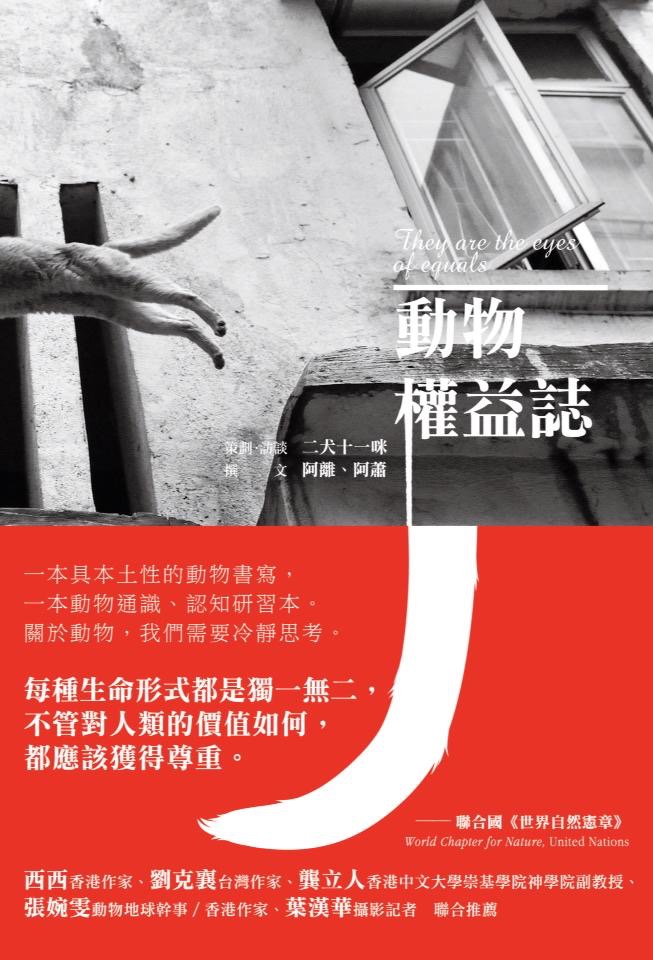

雖然「有棵沒人種的樹」發生的時候正值病毒虐港的時間,但是依然受到了公眾的目光,更獲得了那一年度的香港藝術雙年展獎。然而,二犬十一咪並沒有因在這以後增加展覽上的產量。在一篇2010年的訪問裡,藝術家說:「香港藝術在生產和消費的社會形態上,傾向把創作結果(即藝術品)視為創作終極目的,故創作過程會『不擇手段』地重複嘗試,不自覺浪費物料、製造垃圾,對自然生態造成影響,『藝術』成為這種破壞行為的擋箭牌。」[4] 在與研究團隊的訪問中,藝術家也點出了另一個矛盾:「以前我也出版了不少書,好像有點不環保。現在我都盡量想放在行動上,除非真的很有意義的書,我才考慮,譬如是我2013年的的《動物權益誌》是之前沒有人談及過的本地動物議題,就覺得是有意思去印刷出版的。」

|

|

《動物權益誌》封面。由三聯書店(香港)有限公司出版。 |

談到參與和行動,二犬十一咪在2010年策劃「回收作業」項目,這是一個關於玻璃回收的本地練習。藝術家獲一家玻璃回收公司提供數千個玻璃樽,再與計劃的參與者一起進行創作。而展覽完結後,展品或歸長遠教學用途,或者改用作環保地磚,又或回歸至玻璃回收公司,確保一樽也不能亂棄。在藝術家的角度,她想把浪費和生態破壞減至最低,同時反思生態保育與反思自然,觀看自己遺棄了什麼,反思自我生活內容。「破壞和再生其實是一個循環。」藝術家跟研究團隊說。

|

|

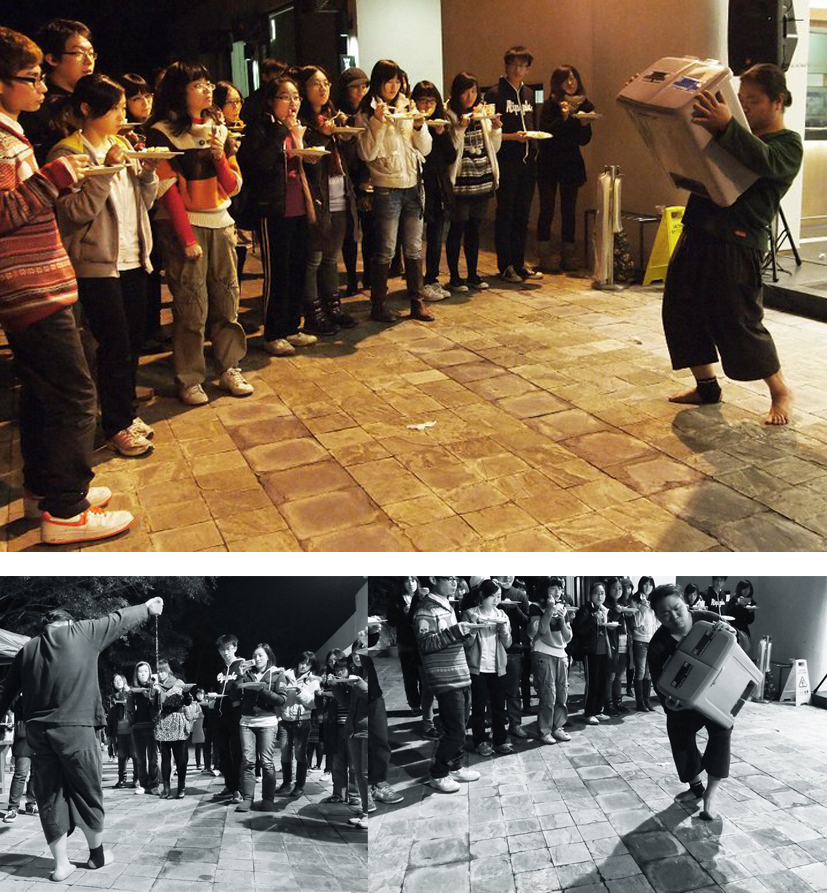

《回收作業》生態藝術展覽(2010)。照片由藝術家提供。 |

|

|

在「回收作業」項目裡,阮漢威與參與者以形體進行即興表演。照片由藝術家提供。 |

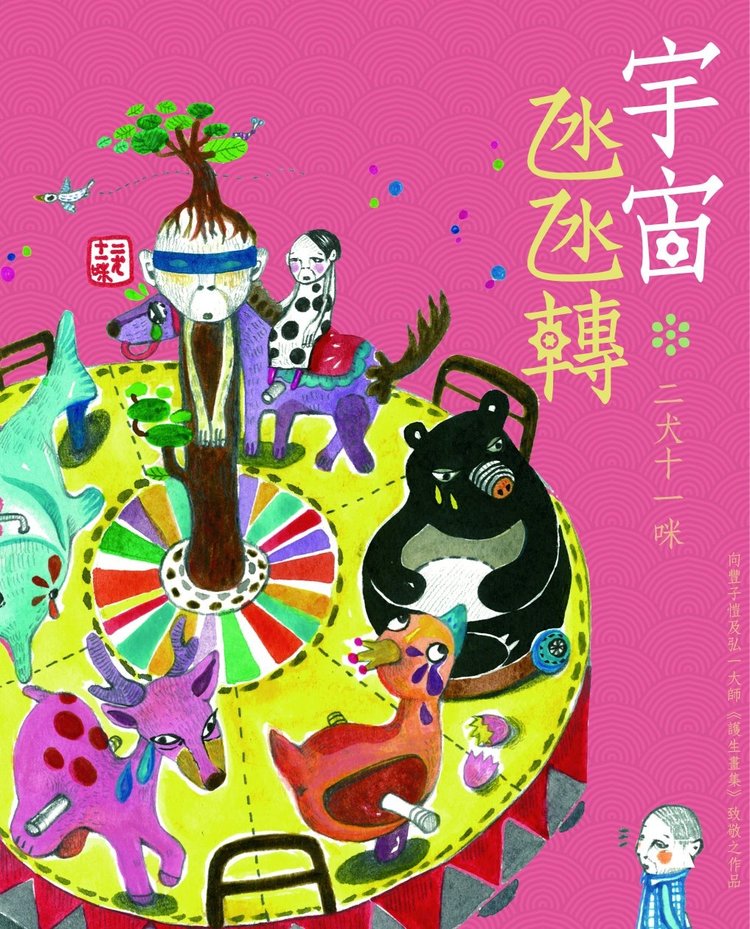

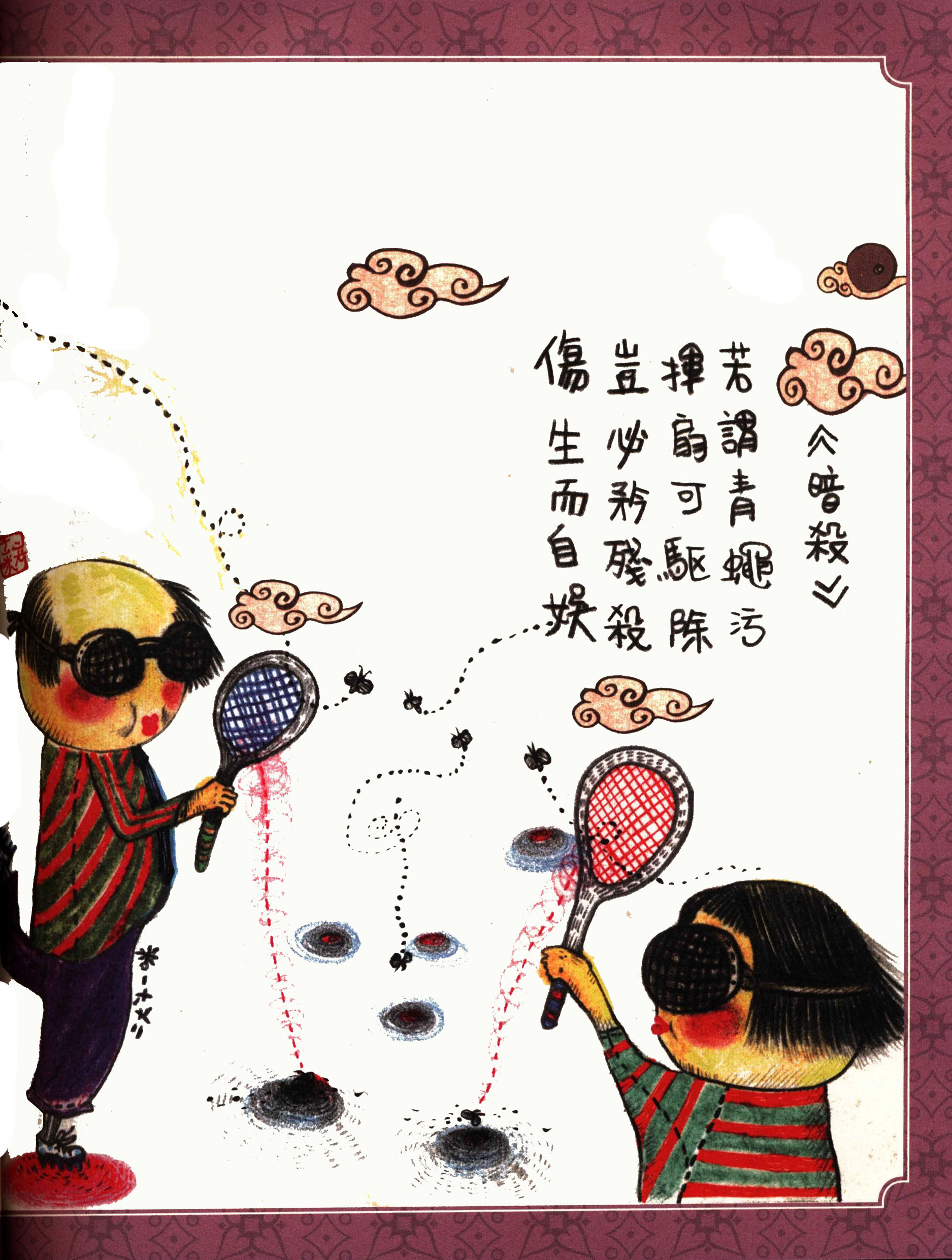

近年,二犬十一咪開始研讀佛學,並於2012年出版《宇宙氹氹轉》,以弘一大師與豐子愷的《護生畫集》為藍本,通過藝術家的繪畫重新演繹,以新的視角了解工廠化動物、實驗動物、殘害鯊魚等當代生態問題。在這本書裡,她以幽默又到題的方法呈現議題,譬如以「暗殺」為題將拍蚊子,又或者是以鮮血的紅描畫婚宴場景。

|

|

《宇宙氹氹轉》封面。由天行者出版。 |

|

|

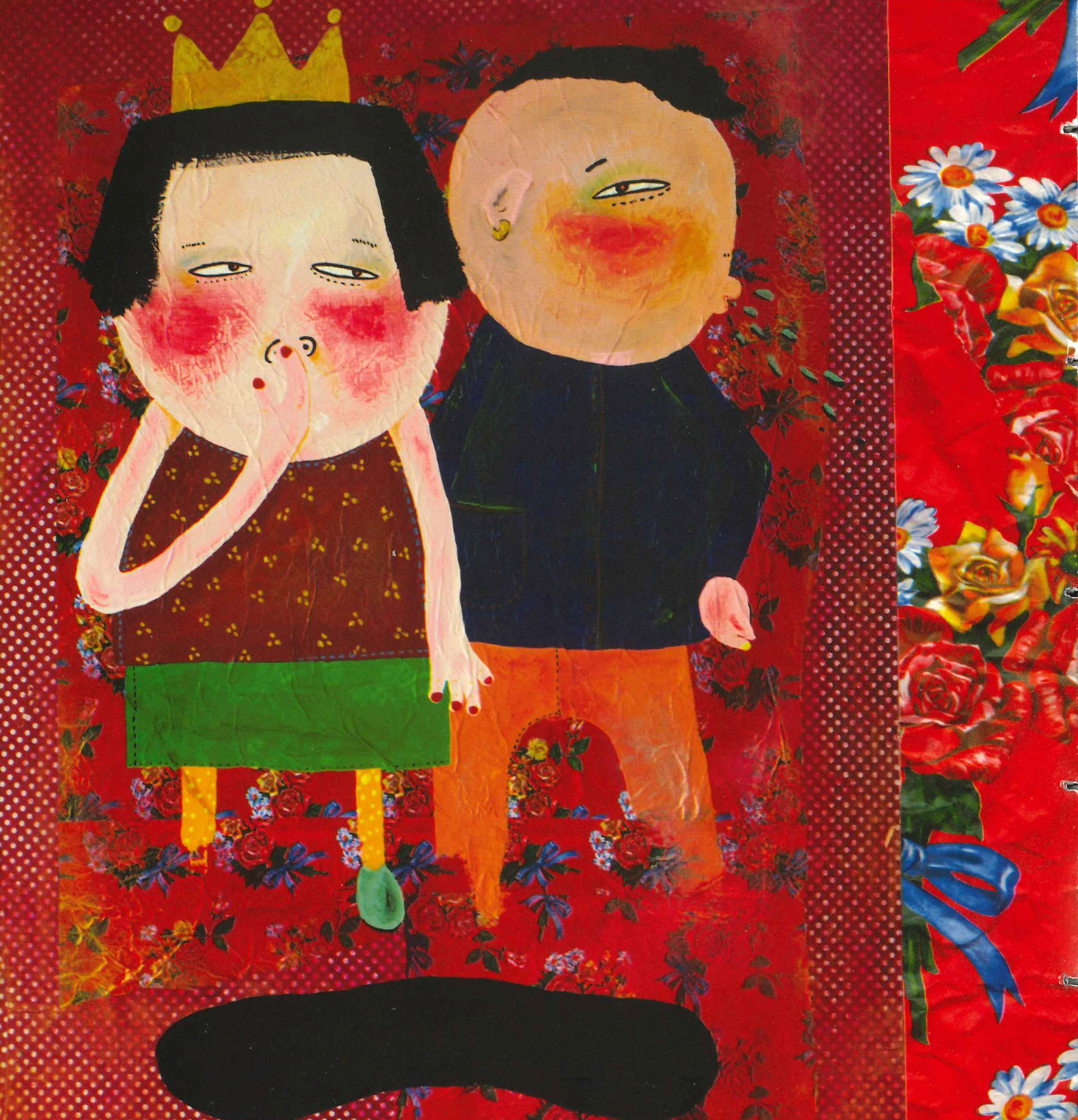

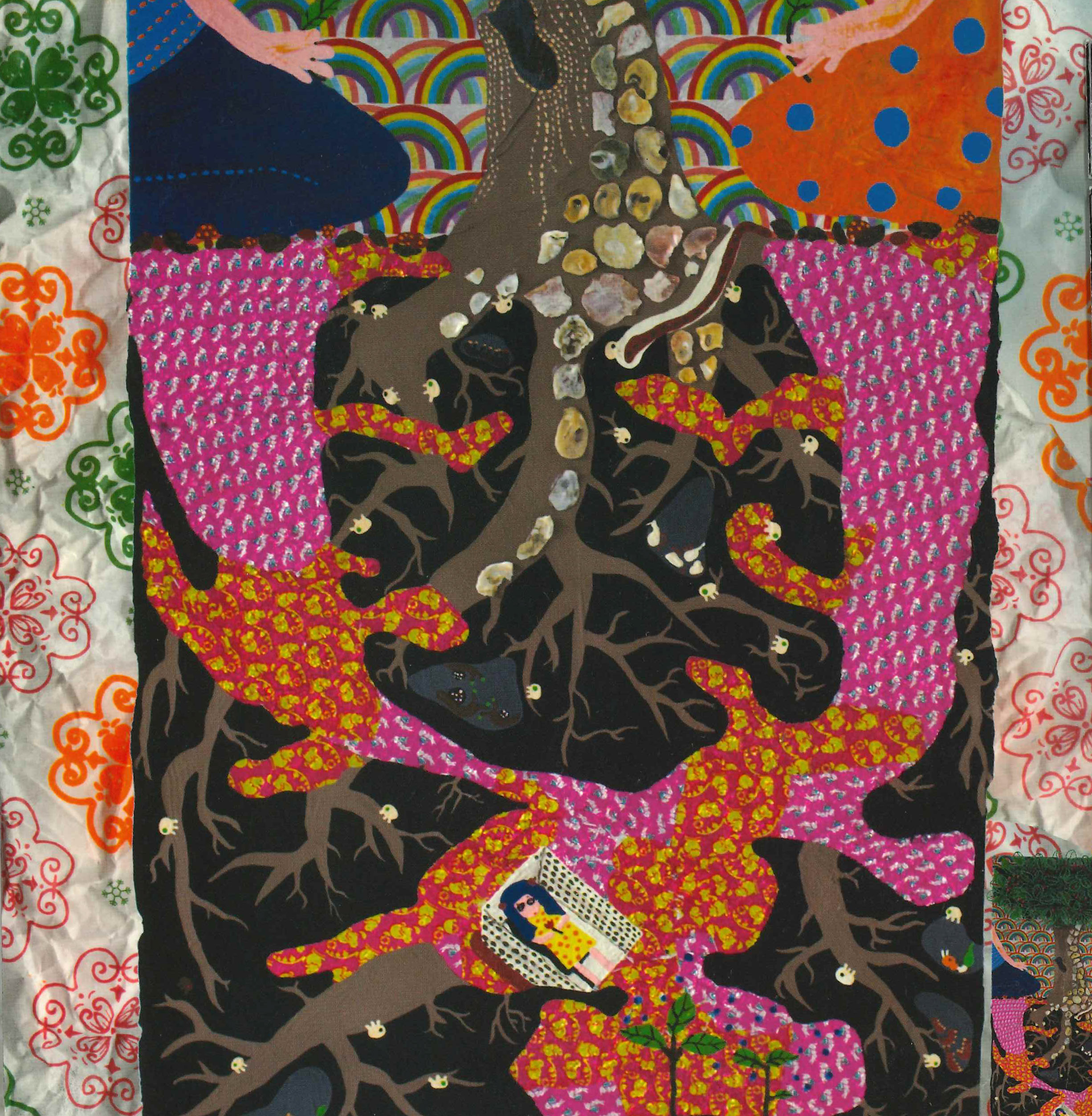

《宇宙氹氹轉》內頁。由天行者出版。 |

|

|

《宇宙氹氹轉》內頁。由天行者出版。 |

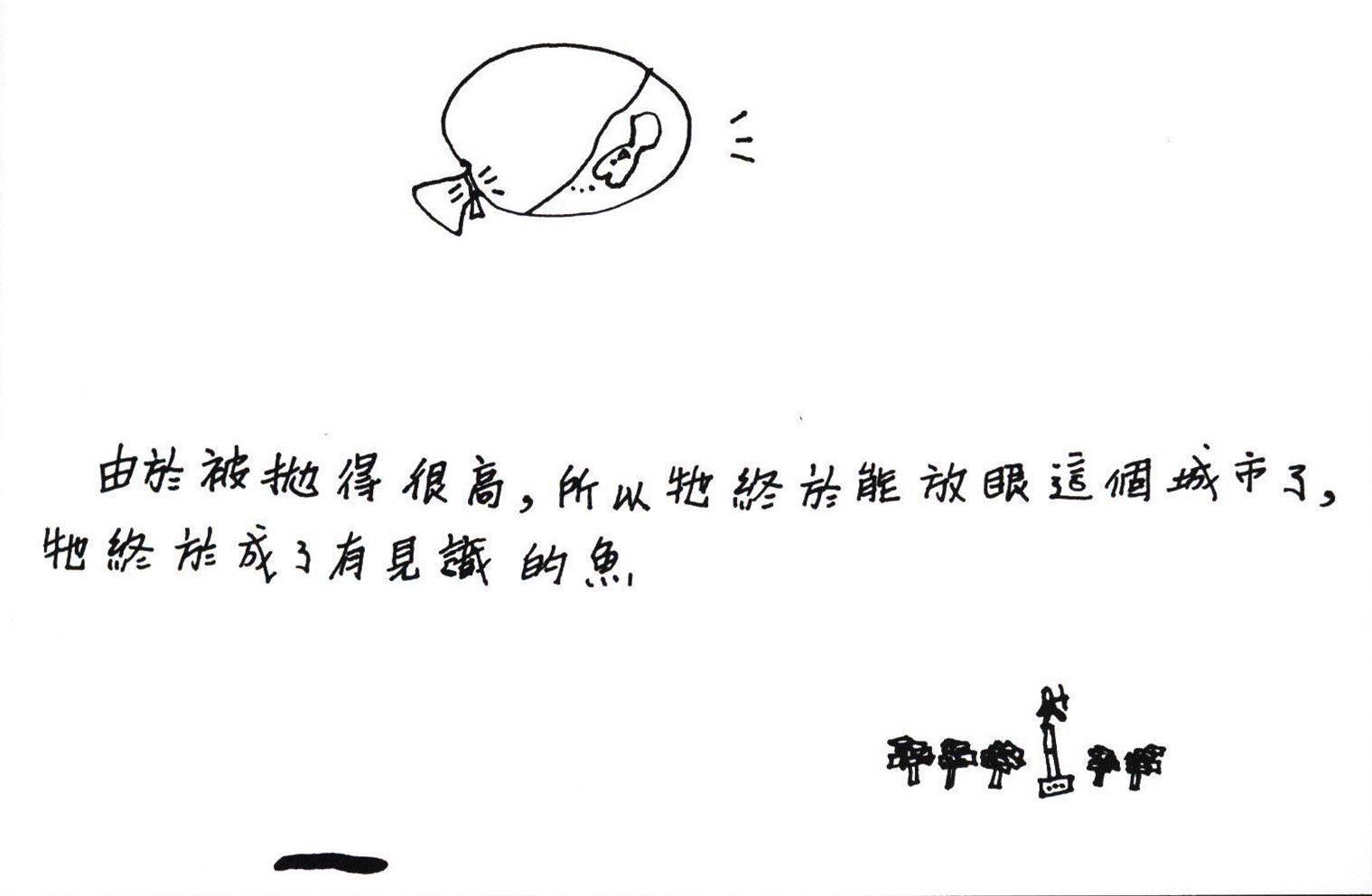

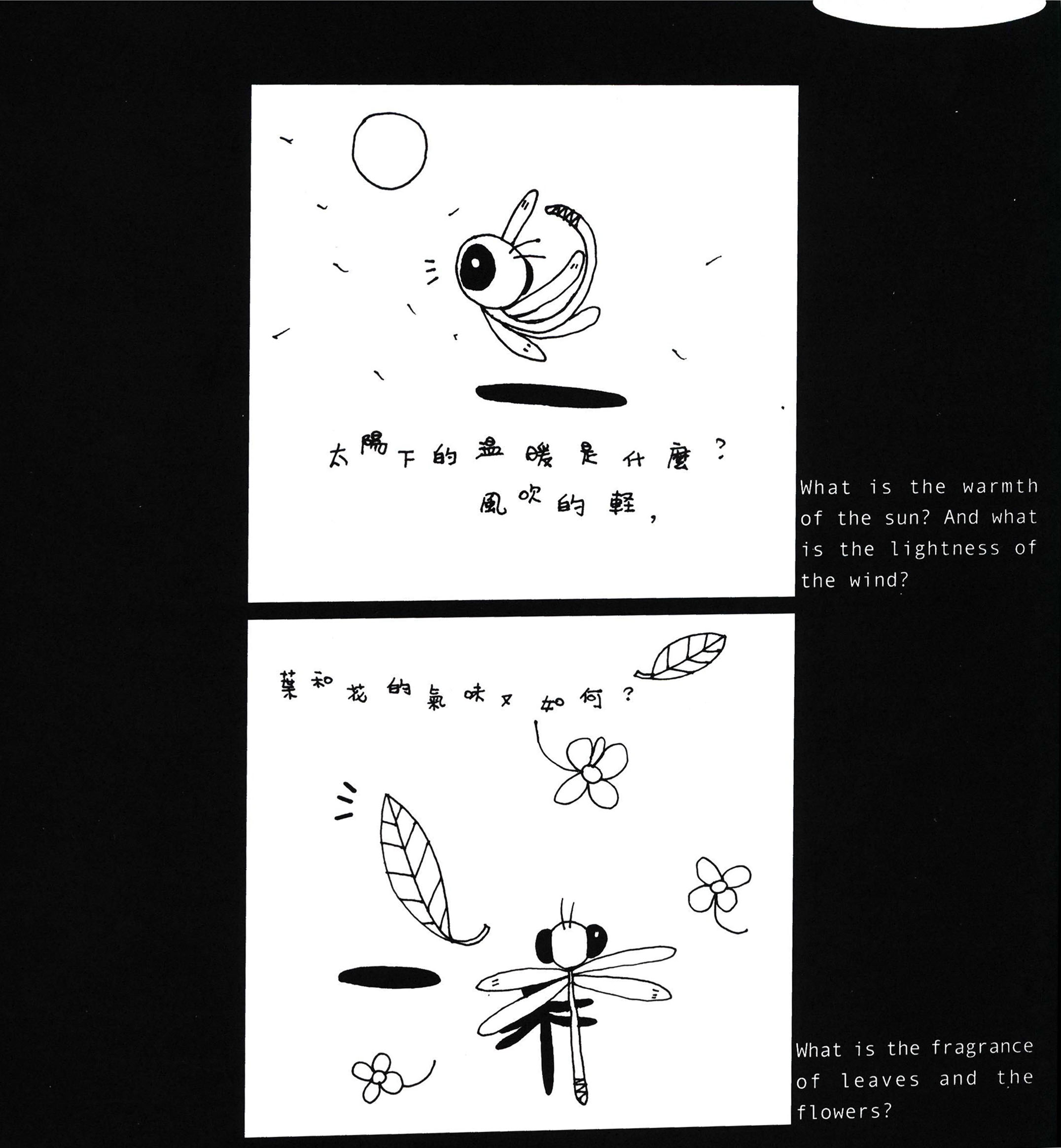

如果再進一步研究二犬十一咪這位藝術家,會發現她在早期的插畫作品就已經顯露了她對自然的種種幻想。譬如在她黑白為主的《當大嚿頭遇上雨點》(1999年),她以簡潔的線條畫金魚街的魚因被人拋高而得以長見識,幽默地點出同樣住在擠擁城市裡的動物的處境。又或者是在《當大嚿頭遇上雪花》(1999年)裡想像在太子草地一張長凳子上飛過的蜻蜓的想法。可以說在一開始的時候,她就以接近共感的方法了解動物,不把牠們排拒城市和自身之外。

|

|

《當大嚿頭遇上雨點》內頁。由進一步多媒體有限公司出版。 |

|

|

《當大嚿頭遇上雪花》內頁。由進一步多媒體有限公司出版。 |

© 除了特別註明外,所有照片版權均屬二犬十一咪。