|

|

沈丕基和友人在工作室的院落里以古琴、马头琴琴弓、电子合成器等与蛙即兴。 |

|

|

沈丕基和友人在工作室的院落里以古琴、马头琴琴弓、电子合成器等与蛙即兴。 |

沈丕基1971年出生于闽南诏安,1988年进入福州大学厦门工艺美术学院学习现代漆画,自上世纪90年代初开始进入声音实验以及视觉艺术的创作与实践。1993年工作与生活于深圳至今,同时担任朋克乐队的吉他兼主唱。他于2008年拜广陵派传人李家安先生为师,至今已花10余年研习古琴。沈丕基试图在维护与围绕古琴精神内容的同时把对中国传统的理解转换成当代表达方式,创作涉及行为、装置、绘画、声⾳、⾳乐、影像、新媒体等形式。这些对以老朋克自居的他来说是顺理成章的事情——由于自幼学习中国传统文化,古典艺术一直是他创作的扎实根基和灵感来源。

古琴的构造、演奏技法取法自然,包含天、地、人的关系。古琴以三分损益律计算出音律,以自然泛音定音。古琴乐谱只确立一定范围内音乐律动的走向,不记录节奏,追求散拍,因此有许多即兴的空间,对沈丕基来说有无穷的变化与乐趣,适于发展纯粹的音乐实验,甚至将其与吉他的发声联系起来。

|

|

沈丕基收集的古琴谱中所记载的模仿大自然动作的演奏手法。在古琴演奏中,演奏法与音高、节奏同等重要,提示音与音之间的时间和空间感,共同构成旋律线条。 |

沈丕基的工作室在深圳东南的横排岭村,背靠梧桐山国家森林公园(东经113°17’~114°18’,北纬22°23’~22°43’,面积31.82平方公里)。2010年的一天,沈丕基到横排岭村拜访朋友,一下子便被这里的环境吸引,自此便在村里居住:“我们每天早上都是被鸟叫醒的,鸟鸣从不同的位置传过来,听起来就像是环绕立体声,声音还随着它们的飞翔而流动。”他的工作室一共三层,从顶楼望出去,可以望见交叠的三座墨绿山峰。

|

|

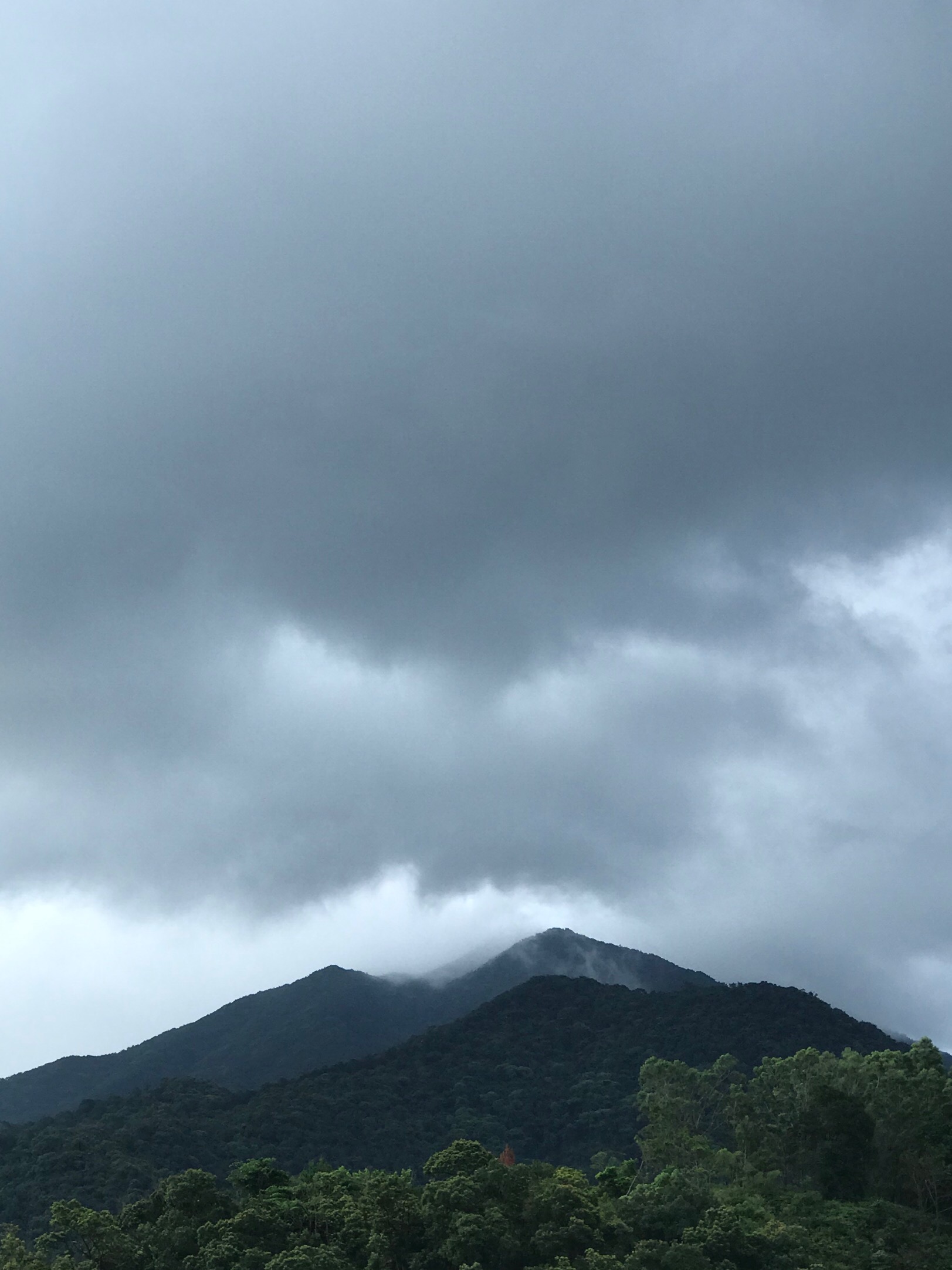

从工作室三楼向外望 |

沈丕基曾和友人Stephen Emery就着茫茫山色,用古琴、贝斯即兴创作了《梧桐山》系列九首,和山间的种种景象与声响对话。

《桃花源》

声音 | 6'09" | 横排岭,深圳 | 2018

|

|

梧桐山 |

“对蛙行动”来源于沈丕基的日常生活经验。搬到梧桐山不久,沈丕基常常听见形形色色的蛙鸣。青蛙还总来“串门儿”,后来还有不少在他们的院落住下。其中有一种青蛙的鸣声浑厚多变,悦耳动听。这种蛙是深褐色的,头部扁平,背皮光滑,身上还有黑色纹路,它们不怕人,有人弹琴时还总跟着鸣唱,喉部两侧的声囊涨成一面小圆鼓。沈丕基问了朋友,知道这种蛙叫仙琴水蛙 (Hylarana daunchina)。沈丕基在查阅资料的过程中还发现关于琴蛙的一个传说:唐代诗仙李白曾经在万年寺盘桓数月,在白水池畔聆听广浚禅师弹琴时常见一位青衣姑娘也在旁聆听。这姑娘便是仙琴水蛙的化身,因为常常听到广浚的高雅琴声而鸣叫似琴。这样的传说自然让做音乐的沈丕基兴奋不已,对琴蛙的兴趣也更加浓厚。经过一段时间的观察研究,他在院子的浅水池中摆放了五只大小不同的陶制水缸,吸引更多琴蛙来自家院落居住。

|

|

在工作室院落生活的仙琴水蛙。 |

在与蛙的长期相处中,沈丕基总结出蛙鸣随着时间、季节、天气变换的一些规律。例如,打雷的时候蛙群会特别热闹,谷雨那天蛙声也极响。而一到了立秋翌日,蛙群便陷入寂静。琴蛙似乎更钟意用蚕丝弦制作的古琴,不太喜欢电子合成的声音。为了拍下琴蛙的生活状态,沈丕基常常在院子里守着相机,又不敢离琴蛙太近以免吓到它们。

|

|

工作室院子浅池中摆放的五只供蛙居住的陶制水缸。沈丕基利用陶缸的⼤小不一、深浅水位改变了仙琴水蛙发出的⾳量与⾳色。他坚持对蛙弹琴这个习惯性的生活行为方式,直到青蛙冬眠为止。 |

弹琴时,沈丕基发现跟蛙对话来决定散拍节奏有更好的“自然性”,节奏、规律更“活”一些,因此称自己是“拜蛙为师”。他认为古琴的频率可能跟这个品种的弹琴蛙产生了一定共鸣,使得自己被当作了一只蛙。

《与树蛙即兴》

声音 | 5'56" | 横排岭,深圳 | 2015

“对蛙行动”第一场声音实验

录像 | 横排岭,深圳 | 2015年7月11号

2015年,沈丕基邀请了多位声音艺术家,以工作室为音乐厅,举办了三场“对蛙”声音实验。第一场声音实验在沈丕基工作室的一楼庭院里进行,参与者包括施科松(潮州筝)、李庭秋(耶胡)、轻描(琴歌)、罗军(箫)、李惠明(尺八)、王亮(古琴)及沈丕基(古琴)。艺术家从自身对家乡情感的回忆入手,选择自己从小就熟悉的潮州音乐并邀请相关音乐人进行合作,音乐人的音乐动机与青蛙的鸣唱互相应和。潮州音乐本就以现场即兴为表演手法,例如,潮州筝在不改变板拍、骨干音的前提下,演奏者可以根据自己对乐曲的理解和现场感受不同对乐曲加工润饰。蛙鸣出现的时机、频率、声响的高低对现场演奏起了微妙的影响,激发演奏者的创作。

““对蛙行动”第二场声音实验(片段)

录像 | 横排岭,深圳 | 2015年7月18号

第二场声音实验也是在沈丕基工作室的庭院进行。香港声音艺术家叶破主要使用电子合成器进行即兴。实验日本新媒体艺术家久原真人则设计了一套红外线感应器,用于五个陶缸之上。感应器将蛙叫的各种音高传至电脑,再通过带有五种高低频的装置转化成声音,并发射出交叉的红外线,将蛙鸣进行声音和视觉转化。沈丕基仍旧演奏古琴。三位艺术家的创作共同形成一件融合视觉与听觉的新媒体作品。和第一次演出相比,蛙和人对现场的介入感更加强烈。

“对蛙行动”第三场声音实验(片段)

录像 | 横排岭,深圳 | 2015年8月29号

在第三场声音实验的现场表演之前,沈丕基录了几段蛙声与自己的琴声,发给李劲松与久原真人作为他们自由创作的材料。艺术家带着以此创作的作品回到现场,再进行“对蛙”演出。李劲松在演出现场用五个小音箱分别播放他制作的五个实验声音作品。久原真人则研发了将蛙声转化为文字的程序,蛙鸣在电脑中形成对应的日文、中文和英文,形成视频。其他参与艺术家还包括陆正、王亮、李惠明、穗子。这场声音实验主要在沈丕基工作室的三层进行,但工作室的庭院里、楼梯上、屋内屋外各处都安装了音箱,播放正在进行的声音实验。艺术家希望将自己对环境的体验纳入到表演中,使得观众能够从踏进院子的那一刻起就接触到来源不同的声响。

|

|

在工作室院落生活的仙琴水蛙 |

|

|

无论是平日与蛙的即兴合奏,还是将蛙鸣转化为视觉、听觉等多媒体艺术表现形式,与蛙的相处与创作都是在沈丕基的工作室内进行,因此不可能在展览中将日常生活的感觉和现场表演的质量表现出来。2016年在深圳33三艺术空间,他尝试过把琴蛙的影像投放在监视器中然后互动。 |

到底是人看蛙还是蛙看人,是他在和蛙的相处中时常琢磨的问题。无论是在市中心还是在梧桐山,艺术家都要面对个体与周遭环境的关系。沈丕基与梧桐山、与蛙、与古琴的相处与创作并未试图塑一个独立于人类的神秘自然概念,他选择了一个相对轻松的状态,对生活中出现的各种因素带着敬意进行偶发性回应。

所有图片、视频由艺术家提供,版权归艺术家所有