|

|

「塑造大地」的學生在2013-14年度的課程到大埔林村實地創作。 |

|

|

「塑造大地」的學生在2013-14年度的課程到大埔林村實地創作。 |

「塑造大地」(Shaping the Landscape)是一項關於大地藝術的教學計劃,學生每年會到一個特定的地方進行考察,然後進行在地創作。這門課程屬香港大學核心課程之一,由香港大學建築學院園境建築學部開辦,由其學部的麥詠詩老師負責。麥詠詩(Vincci Mak)於美國南加洲大學修讀建築,獲建築學學士;其後往哈佛大學專研園境建築,獲園境建築學碩士。任職港大之前,麥詠詩曾於香港及倫敦執業,從事園境建築、城市設計等工作。麥詠詩熱衷於大地藝術,除了教學以外,她曾於2011年參與深港城市建築雙城雙年展,並於2016年策劃第一個以香港大地藝術為題的展覽「見地:尋找香港的大地藝術」。

在大學的系統裡進行這類著重參與和實踐的課程並不常見,也不容易。麥詠詩成功申請以香港大學核心課程來教授「塑造大地」,在2011年至2016年間連續開辦六次課程。六年間,總共有接近400位港大本科生參與課程,而且學生都來自不同學院,可以說是一次跨學科的教學實驗項目。本研究團隊的鄭波教授之前紀錄過另一個在廣州的教育項目南亭研究,該項目由藝術家陳曉陽與廣州美術學院雕塑系開辦,每年在五週的課程中帶領學生到南亭進行田野調查和藝術創作。與之相比,香港大學的「塑造大地」並沒有常駐在一個特定的地方,而是每年帶學生到不同地方,包括香港大學校園 (2011-12)、鯉魚門 (2012-13)、大埔林村(2013-14)、荔枝窩(2014-15)、 薄扶林/大潭水務系統(2015-16)和元朗圍村(2016-17)。

大學生日程忙碌,為什麼麥詠詩在明知困難的情況下,還要學生親身田野調查呢?「觀察是整個課程很重要的一環,我們必須要親身到自然裡看,才真的是了解自然。」麥詠詩在訪談中跟研究團隊分享說。課程的主題有四:1)文化與自然的關係;2)概述社會如何管理箇中關係;3)大地藝術以藝術作為方法來追求文化與自然的平衡;4)社區參與和大地藝術的社會性。當談到整個課程設計最原先的想法的時候,麥詠詩說:「整個課程的設計由自然出發。很多時候我們會以管理的模式看landscape,甚至不經不覺的被這個思維模式影響。我想通過這課程來與學生一起觀察自然,以自然本來的面貌理解landscape和人類的關係。」

課程其中一個最值得學習的教育方法是麥詠詩所提出的觀察方法。她會邀請學生以代入法觀察自然,譬如把自己想像成是泥土,以第一身的代入幻想泥土的性格與生活。這對自然的擬人法呼應了其課程大綱:

「在我們的文明歷史裡,人類把環境視作生存的方法和文化的表現,並與之一起協調。一直以來,人類與環境都是互動的關係。功能的說,我們改變土地以達至日常生活的需要。(…)不過, 環境也同時間管制了我們如何生活。一個經典的例子是,住在沿海的人會把房子加高蓋在沙泥上,這表現了水浸的可能與不停變化的水位如何影響我們生活的方法。不同的環境也孕育不同的文化,而這些不同的文化同樣會以不同形式改變環境,以表現不同的生活方式。(…)

通過大地藝術,學生可以探索人類文化與自然的多層次關係。在審視一些成功的個案,我們預期學生可受到啟發,了解文化與自然的一個健康/平衡的關係。同時我們會評核文化與自然的互元關係與連結。(…)」

在每學期十四週的教學週裡,老師、助教和學生共花約140小時來完成整個課程。課程分兩部份,第一是理論的部分,會先談及人類與自然的關係,然後向學生介紹不同大地藝術的例子。這部分的讀本包括Daniel Boltkin的Discordant Harmonies(1992)、Jamie Purinton和Matthew Potteiger的文章The Wasteland and Restorative Narrative(1998)、Nakahara Yusuke的Leaving the City Behind: Artistic Energy in Echigo-Tsumari Art Triennial 2000(2000)、John Beardsley的Artists‘Statements(1998)等等。第二部分是實地考察與創作,也是學生投放最多時間的環節。

本研究紀錄了這課程六年間的教育方法和成果,並會書寫課程在鯉魚門(2012-13)、荔枝窩 (2014-15)和薄扶林/大潭水務系統(2015-16)的點滴。

|

|

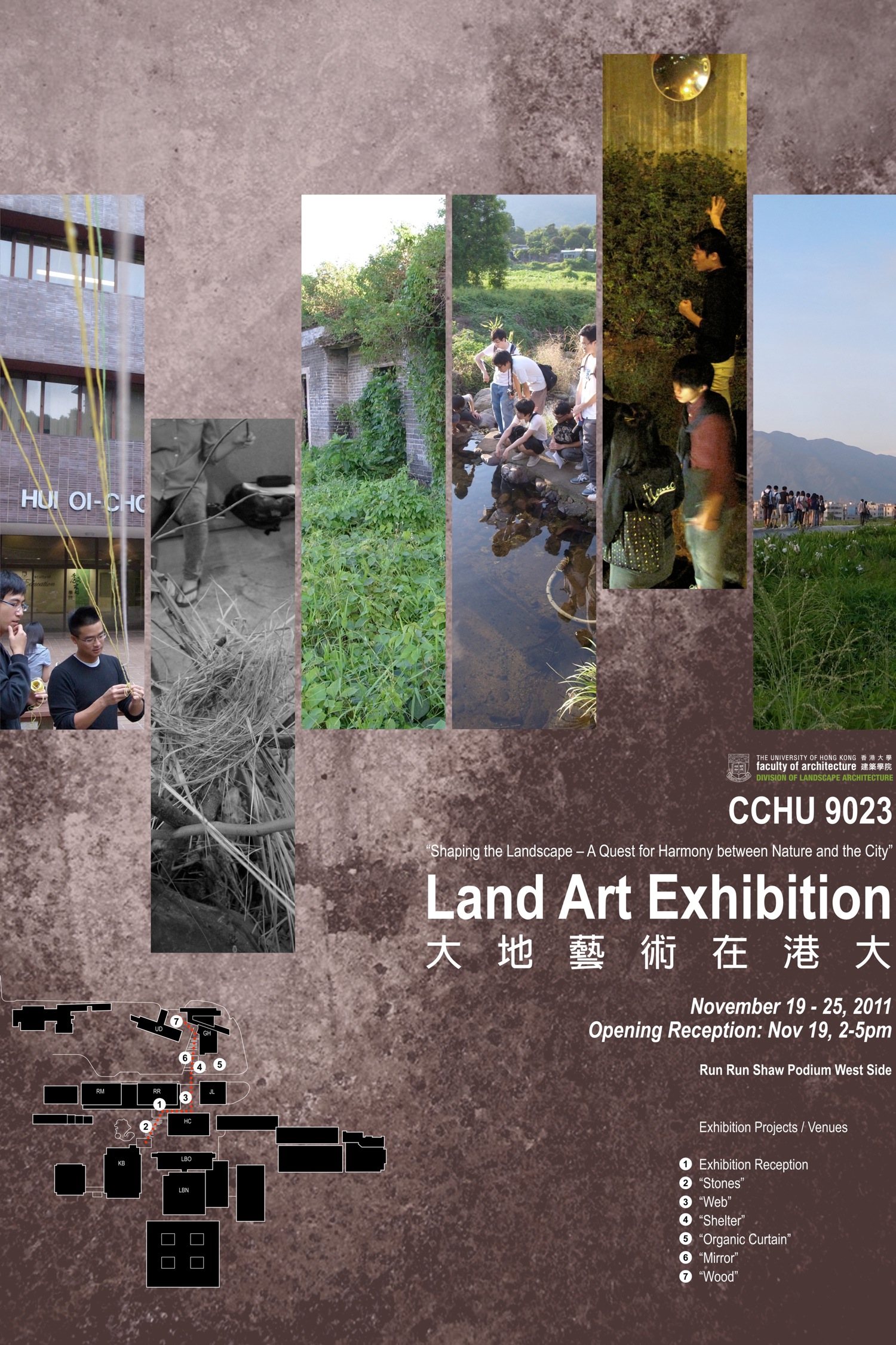

課程第一次在2011-2012年度開辦,並在課程結束的時候籌辦了一個展覽。圖為該展覽的海報。 |

|

|

其中一組參與第一屆課程的學生。他們在校園以撿回來的樹枝和樹葉創作。 |

這課程於2011-12年度第一次開辦,那時候有近100位學生報讀。麥詠詩先小試牛刀,邀請學生每15人一組,在校園裡進行在地創作。她還記得當年有一組學生在校園裡撿了大量樹葉來創作,事後校園的清潔工友說:「挺美的,但你們事後要幫我收拾好。」

隨著第一年的經驗,麥詠詩在第二年把在地創作的場所移到鯉魚門石礦場遺址。那年有近120位學生報讀,每15人一組,共有8組學生在鯉魚門進行8份不同的創作:分別為「火與風」、「石頭」、「空隙」、「潮汐」、「土地與身體」、「大石」、「影子」和「遺跡」。學生需要按自己的題目在鯉魚門進行為期兩天的實地創作,然後以文字和影像整理創作經驗,並在賽馬會鯉魚門創意館作公開展覽。在作品展覽的介紹裡,教學團隊寫:「鯉魚門原為一客家聚落。居民因其地理位置而選址。居民透過提取礦石謀取生計,間接塑造了鄰近土地之面貌。這等生產活動創造了鯉魚門現在獨有的文化景觀。隨著礦工業的消逝,鯉魚門原有的謐靜生活環境亦受到周邊城市發展的威脅。在這前提下,『土地與文化的關係是甚麼?』便很自然地成為了學生探討的議題。」

|

|

學生在鯉魚門實地考察和在現場創作作品。 |

|

|

學生在鯉魚門實地考察和在現場創作作品。 |

|

|

學生在鯉魚門實地考察和在現場創作作品。 |

|

|

學生在鯉魚門實地考察和在現場創作作品。 |

在過程中,學生沉浸在場地所賦予的歷史和環境創作,從顏色、質感、光影關係、與歷史當中提煉出其現象學的特質,反映在此系列學生的作品之中。其中一組學生以鯉魚門的石頭進行創作,模仿Robert Smithson的旋轉形狀介入空間。另一組方法更直接,把岸上撿回來的塑膠垃圾和一大塊石頭綁在一起,回應這地方的塑膠廢物問題。

「塑造大地2012」展覽

日期:2013年1月19日至4月8日

地點:賽馬會鯉魚門創意館 (九龍鯉魚門海傍道中45號)

(展覽為《賽馬會鯉魚門創意藝術館週年展覽: 文化傳承與創意藝術》的一部份)

學生作品選集

主題:火與風

作品:孖方

學生:CHAN Shuk Man Marceline, CHAN Yan Yu Sussan, CHAN Wai Chun Jack, Cheng Jian, CHU Hoi Ching Charlie, HO Wing Sze Joanna, KANG Han Bit Vincent, KWOK Kwun Hang Brian, LAM Tsz Lee Lily, LIU Shan Ni Sunny, POON Wai Nang, SIT Man Yi Cecilia, TAM Man Hong Michael, TAM Kai Yip Nathaniel, TANG Pak Hin Ryan, YEUNG Yuk Chun Alex

概念:風與火是地球上兩股隱形的力量。這組學生以不同方法建了兩個火爐:一個以沙泥蓋著表面,並置在鯉魚門三幅歷史遺蹟牆壁之間,形成屏風;另一個以石頭建成,置在近岸的位置,任由風肆意吹動。通過兩個不同火爐的比較,學生希望借此喚醒觀眾對自然力量的敏感度。

|

|

學生以「火與風」為主題,創作作品《孖方》。 |

|

|

學生以「火與風」為主題,創作作品《孖方》。 |

主題:影子

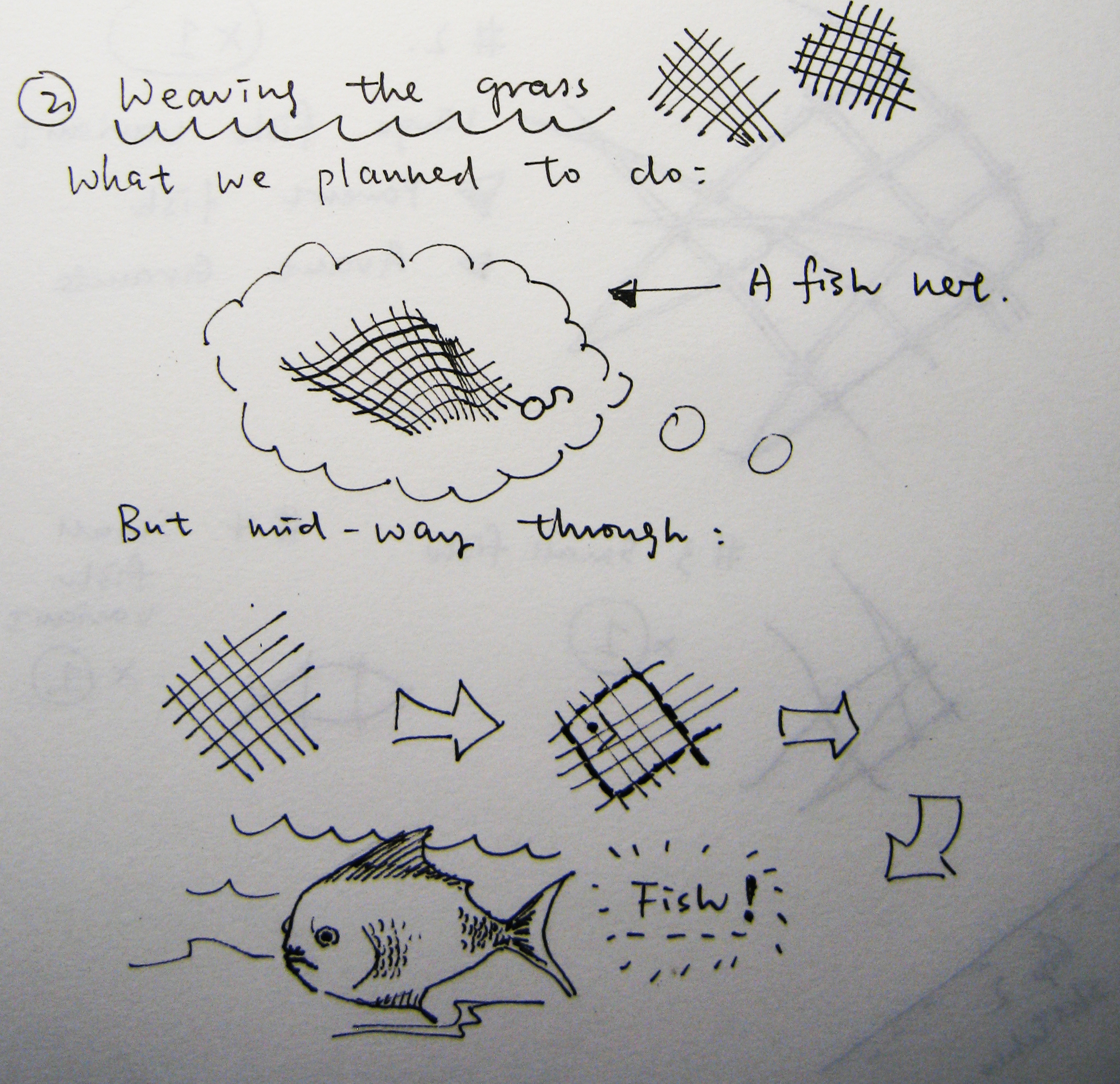

作品:魚魚草魚紮

學生:Heshan Ariyachandra, CHENG Tak Hei Ivan, CHEUNG Yeung Mei, JIANG Meng, KO Ning Wai, LAM Tin Miu, LEE Ka, LEE Jasmine Hiu Lam, LUI Cheuk Man, P OON Lok Ming, SUEN Wai Hei, YIU Sze Chun, YIP Ki Fung, WONG Choi Ying

概念:鯉魚門的地勢充滿變化,而其中所帶來的是陽光之下,影子在空地的變化。這組學生把鯉魚門捕魚的歷史結合影子這概念,以隨地找到的乾草弄成漁網的形狀,讓漁網的影子隨陽光再一次出現這空間。

|

|

學生以「影子」為主題,創作作品《魚魚草魚紮》。 |

|

|

學生以「影子」為主題,創作作品《魚魚草魚紮》。 |

主題:石頭

作品:時間流逝

學生:CHAN Tsz Ho, CHAN Sze Lok, CHONG Ho Ching, HO Sin Yee, HUI Lap Yin, LAW Chun Ming, LEE KONG CHUNG, LEUNG CHEUK HIM, LI Ka Ho, Liu Tin Tsan Angus, LO Wing Tung, TANG Jestina Wing See, WONG Wing Fung, YEUNG Kei Fai, Yip Yi Kwan, Yuen Hoi Man

概念:每顆石頭都是不一樣的,包括它們的形狀、紋路、大小等。這組學生以大小分類撿回來的石頭,大的用來建成「石頭塔」,中型石頭用來建鳥巢,而小的石頭就以螺旋形圍著其他石頭。

|

|

學生以「石頭」為主題,創作作品《時間流逝》。 |

|

|

學生以「石頭」為主題,創作作品《時間流逝》。 |

主題:潮汐

作品:潮飛

學生:CHAN Shuk Man, CHAN Wai Chun, CHAN Yan Yu, CHENG Jian, CHU Hoi Ching, HO Wing Sze, KANG Han Bit, KWOK Kwun Hang, LAM Tsz Lee, LIU Shan Ni, POON Wai Nang, SIT Man Yi, TAM Kai Yip, TAM Man Hong, TANG Pak Hin, YEUNG Yuk Chun

概念:潮進潮退的一刻呈現了「可見」與「不可見」並存的一個畫面。這組學生希望在作品裡反思鯉魚門的過去和未來,他們以石頭建了一道石牆,包圍著隨海潮拋上岸的葉。學生把葉縫起來,象徵著村裡不同時代的人。

|

|

學生以「潮汐」為主題,創作作品《潮飛》。 |

|

|

學生以「潮汐」為主題,創作作品《潮飛》。 |

主題:大石

作品:人工自然

學生:CAO Luca Lu-jia, CHAN Cheung Kei, CHAN Chun Ting, KONG Hoi Ching, KWAN Ching Ho, LAW Oi Tim, LI Chung Yan, LI Cheuk Man, MAN Chin Ching, NG Siu Fung, PARAJULI Pankaj, POON Hang Yin, WEERAKOON Ramesh Lakmal, WONG Shun Yi

概念:大石就是鯉魚門裡大雕塑。這組學生以撿回來的垃圾模仿大石的形狀。他們先以漁網包裹起塑膠垃圾,然後一步一步把垃圾弄成一個石頭的外型,希望借此喚起觀眾對環境問題的關注。

|

|

學生以「大石」為主題,創作作品《人工自然》。 |

|

|

學生以「大石」為主題,創作作品《人工自然》。 |

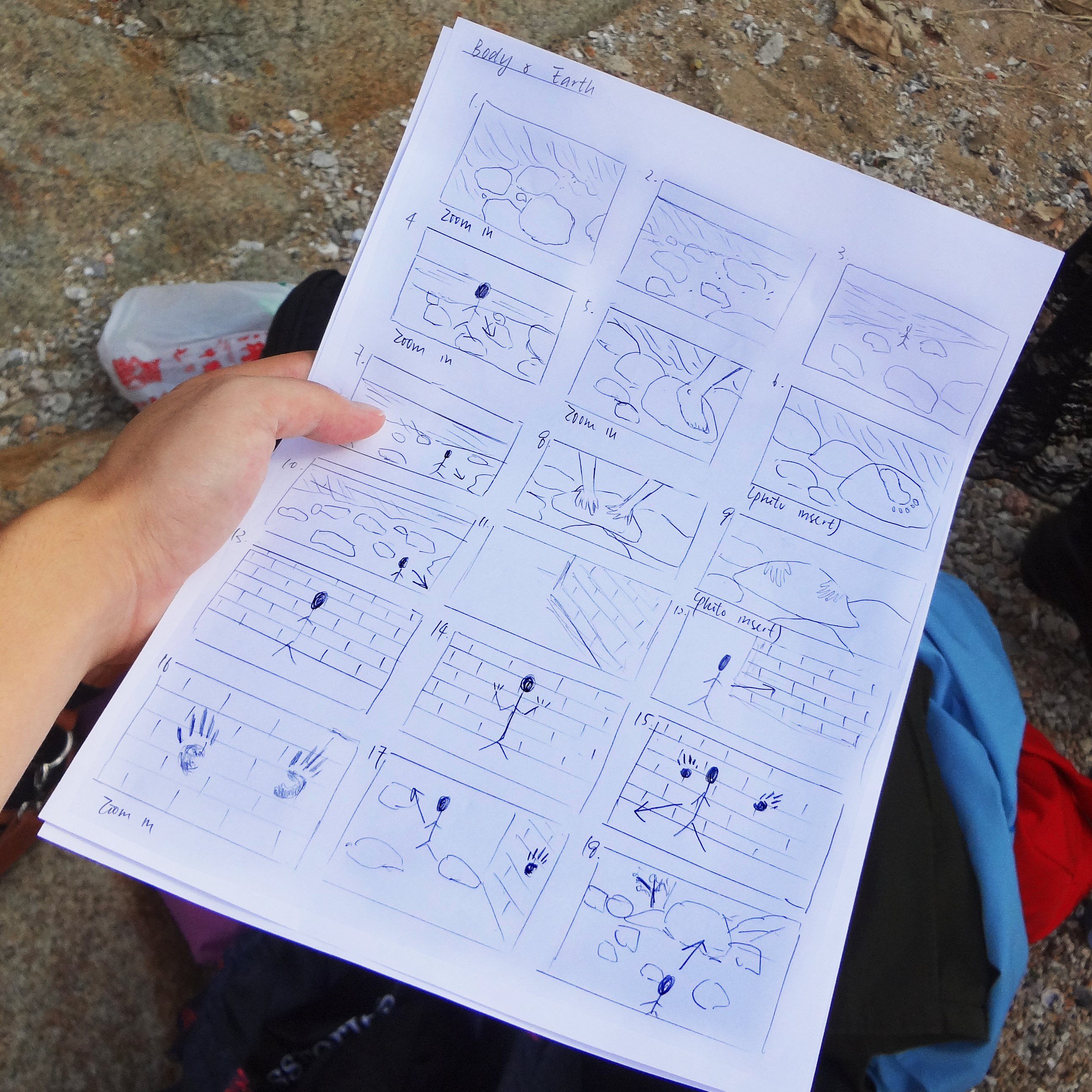

主題:土地與身體

作品:觸跡

學生:CHAN Joanne D. Gei Suet, CHAN Quan Chak Leon, LAW Chi Kin, LEE Yin Huan, MA Shuk Ha Kathy, MAK Tsin Yung Jimmy, NG Chau Yee Yuki, NG Yan Yan Agatha, SUNG Tin Daniel, WONG Man Chun Kelvin, YEUNG Ka Ho Matthew, YEUNG Lai Yin Carol, YUEN Man Yin Candice, YUNG Tin Mong Timothy

概念:土地是我們的皮膚,我們與土地深深的連繫著。對於這組學生來說,他們希望通過與村裡空間的互動來完成作品。

|

|

學生以「土地與身體」為主題,創作作品《觸跡》。 |

|

|

學生以「土地與身體」為主題,創作作品《觸跡》。 |

主題:遺跡

作品:隨風消逝

學生:AU Tsz Ching, AU Kin Tung, GUAN Wendy Yunting, HO Wing Tsit, HU Mengyu, KWAN Long Yin , LEUNG Kin Ho, LI Tsz Wing, TAM Kam Fa, TSANG Ka Long, WONG Wing Yiu, WONG Ka Ho, YU Hiu Tung, YUEN Wai Keung

概念:鯉魚門的遺跡承載著這地方過去的工業歷史。這組學生選址鯉魚門的舊碼頭,在碼頭撿了不同顏色的落葉,牛油果色的、栗子色的,學生把這些不同顏色的落葉排在舊碼頭,並紀錄他們經歷日曬雨淋的模樣,在人為遺跡裡呈現自然的「遺跡」。

|

|

學生以「遺跡」為主題,創作作品《隨風消逝》。 |

|

|

學生以「遺跡」為主題,創作作品《隨風消逝》。 |

主題:空隙

作品:呼應

學生:AU Lok Yee, CHAN Zheng Nian, CHANG On Ting, CHEUNG Chung Man, CHEUNG Mei Po, CHOI Desmond Man Kit, HO King Lun Joshua, HUANG I-Yang, LAO Jialong, LEE Jung Bin, NG Ka Chun, PON Chin Ching, TANG Tsz Wing Lilia, WONG Wing Tung, WONG Wing Yan, WU Yi Ze, YUEN Tsz Wai Yvonne

概念:這學生想像從起鯉魚門的這片空間坐著一座高山,於是他們以石頭模仿大山的形狀,重現屬於這地方的大山,並邀請觀眾從石頭與石頭之間的空隙觀望大海。

|

|

學生以「空隙」為主題,創作作品《呼應》。 |

|

|

學生以「空隙」為主題,創作作品《呼應》。 |

在2014年度的課程,除了演講廳的講課以外,麥詠詩破格地邀請學生到茘枝窩體驗四日三夜的露營,通過在地生化觀察來進行創作。麥詠詩選址茘枝窩,因為該村是一條有400年歷史的客家村,附近有風水林、河道、泥灘、紅樹林等,反映當年決定於此定居的客家人,深明如何運用自然環境的優勢,而與之和諧共存。為了理解村民生活與自然活動的互動,麥詠詩定下五個不同的切入點,要學生從「動物」、「光」、「泥土」、「聲音」、「水」這五種自然元素出發,從大地的角度講的荔枝窩故事。

|

|

學生在荔枝窩露營、實地考察和匯報創作的情況。 |

|

|

學生在荔枝窩露營、實地考察和匯報創作的情況。 |

|

|

學生在荔枝窩露營、實地考察和匯報創作的情況。 |

|

|

學生在荔枝窩露營、實地考察和匯報創作的情況。 |

「土・話」展覽

日期:2014年11月14日至12月2日

地點:香港上環磅巷四號地下

學生作品選集

主題:聲音

作品:如聽

學生:CHAN Yuen Sum, Daniel Hilel Edelson, Ip Chi Ching, Ip Jonathan Daniel, KOO Cheuk Ling Charlene, LAM Chak Yan, LAM Sin Kwan, LEE Ying Chik, NG Chak Ting, SHEN Chung Hang Pascale, SUM Hiu Fung Christopher, YUEN Ho Chun

概念:聲音是無形的,自然也可以是無形的。這作品邀請觀眾聆聽大自然,了解土地無形的一面。學生製作了一個「聲音橫切面」,從大海到竹林,以短片和聲音紀錄荔枝窩裡不同地方的聲音。

|

|

《如聽》(聲音):學生在紀錄紅樹林的聲音。 |

主題:動物

作品:動物物語

學生:CHEUNG Chi Kit, CUI Dinghe, HO Mei Yee, KIM Ga Eun, LAU Chun Yin, LEE Hwanseo, LEUNG Yuen Lam, WAN Kwing San, WONG Mei Po, WU Xi, YIN Mingzhou, Zoya ZAHEER

概念:動物可以告訴我們很多關於土地的故事,包括關於土地的特質和生物鏈等。這組學生以石膏模紀錄荔枝窩裡動物的蹤跡,包括村裡的蜜蜂、牛和狗、蜘蛛、彈塗魚、魚和招潮蟹。

|

|

《動物物語》(動物):學生在收集蜂巢的痕跡。 |

|

|

《動物物語》(動物):在荔枝窩收集回來的石膏模。 |

主題:光

作品:荔枝光

學生:CHAN Sze Chun Waaren, CHEUNG Wui Fung, NEW Saw Yu, POON Yan Lam, SIU Kit Wing, SYED Alim UI Razi

概念:光可以理解為揭露土地的媒介。塑造荔枝窩的過去、現在、未來。學生受荔枝窩日出和日落為感動,希望以作品觀察光影的變化。他們把村裡的破屋頂、寺廟等地方看成是光圈,讓光通過這些地方射進相機的鏡頭,從光的反射構成另一幅屬於荔枝窩的畫面。

|

|

《荔枝光》(光):探索天空在茘枝窩不同地方的樣子,並如何影響著日常活動。 |

|

|

《荔枝光》(光):學生的攝影作品。 |

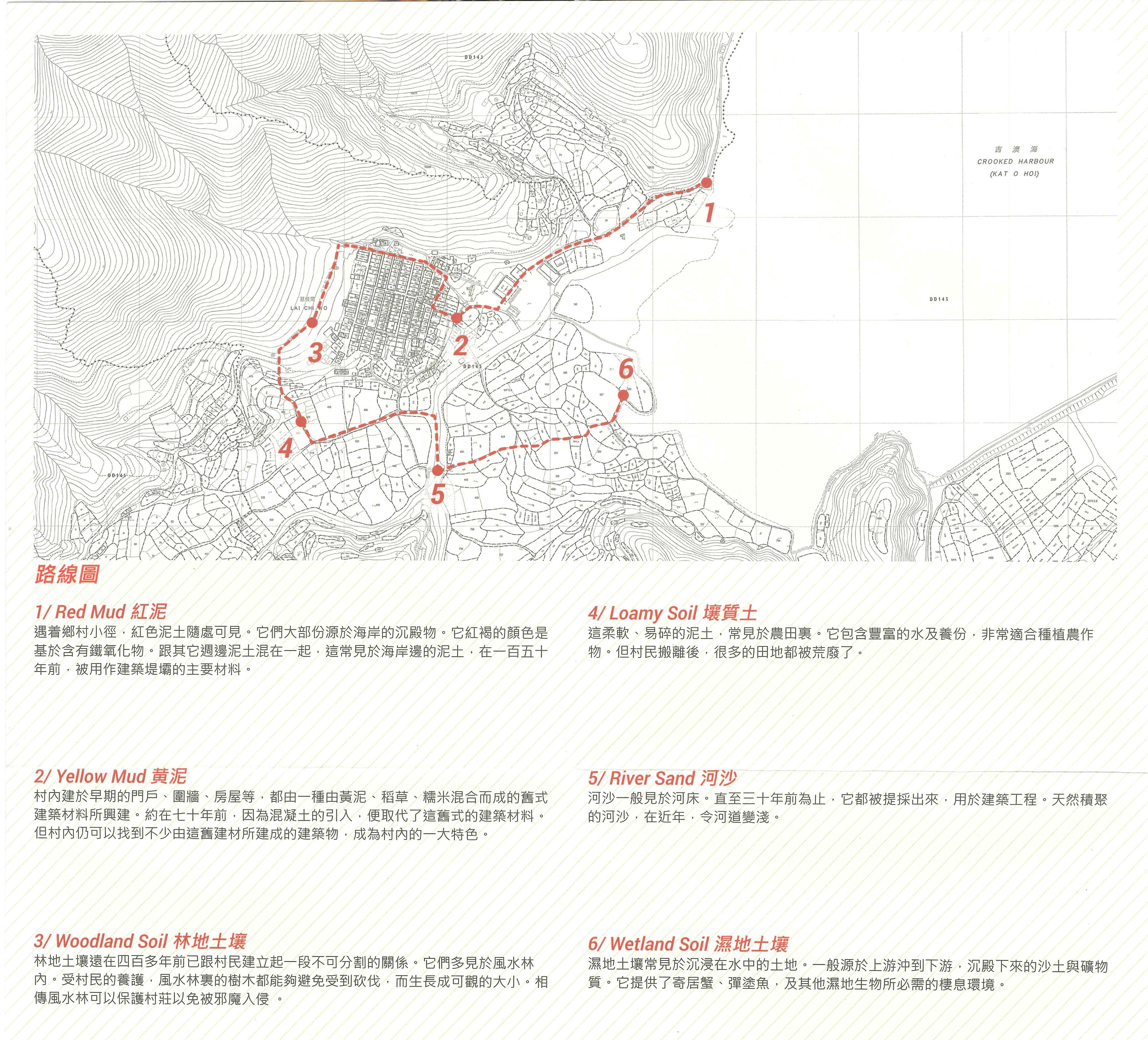

主題:土

作品:土時空

學生:CHAN Lok Tim, CHAN Yuk Chun Jon, CHAU Kit Ying, CHIU Wang Yui, KWOK Chun Ho, Heranjithan MANOHARAN, Kaveesh SIVARAJ, TANG Man Lung, YEUNG Hin Oswin

概念:泥土由石頭風化而成,歷時以百年計。學生在村裡的農田、濕地、河流等地方收集泥土樣本,並從中研究泥土與村民所建立的各種關係。

|

|

《土時空》(泥土):不同地方的土壤成份,如何影響村莊的活動。 |

|

|

《土時空》(泥土):學生以泥土為題,為荔枝窩設計了一個地圖,並輔以文字。 |

主題:水

作品:最佳生態

學生:CHAN Chun Hong, CHIU Ho Kwong, HONG Kin Wai, IU Nga Heng, JIANG Sifan, LAM Wing Sze, LEUNG Pak Sum, LU Yi Chin, LUK Sai Ting, POON Shuk Kwan, WONG Yu Hei

概念:河川流過大地,在大地的引力下塑造大地。這組學生在荔枝窩以玻璃瓶收集了五種不同的水質樣本,包括海水、半鹹淡水、生活用水、溪水和灌溉用水,並配以相關的物件,反映水和村裡其他物種的關係。

|

|

《最佳生態》(水):河流與淺灘孕育了無數生命,生活既融合又尊重水源。 |

在2014-15年度與學生在荔枝窩經歷了四日三夜的露營後,教學團隊在2015-16年度以香港的水資源為題,啟發學生了解這城市的水的故事。在這年度總結展覽的場刊裡,教學團隊這樣介紹:

「歷史以來,人類的生活──無論是生存方式、文化發展、或是城市建設──都一直在塑造大地。鄰近水源是開拓城市的先決條件。歷史上很多古城也建有精密的水務系統,把食水由水源運輸、儲存、並分配。這些公共建設都顯示出古人怎樣以可持續方法看顧及善用水這天然資源,務求以和諧的方式與大自然融合。(…)

香港開埠早期,食水資源貧乏。1860 年代,當時的英國殖民政府有見及此,決定興建水塘,取址薄扶林,並興建半山輸水道(即現在干德道),利用地心吸力把食水送到中環地區。1880年代,香港的城市範圍漸漸擴大,食水需求亦不斷增加。於是,大潭水塘、寶雲輸水道(即現在寶雲道及寶雲徑)、雅賓利濾水池(即現在蒲魯賢徑臨時遊樂場)相繼落成,把港島區平凡的景觀改變成食水的聚集處。

雖然現在香港的食水大部份購自中國大陸的東江,薄扶林及大潭水務系統有些位置的用處已有改變,但早期定居者善用港島郊區的自然地勢而儲水及供水的智慧,沿著這兩段古蹟水務系統仍然隨處可見。」

麥詠詩與她的教學團隊在這學年度的課程設計了四個關於水的方向,以水務古蹟去探討人與大自然之間的整合、張力、共存、犠牲。1)水作為天然資源卻被人類商品化的故事;2)水體在水務建設不同範圍以不同模式流動所發出的聲音,及其與人類聽見天然水聲所構想到的敏感聯繫;3)水務建設所需要和使用的天然物料;及4)昔日水務建設前後在郊區留下的痕跡。

在這年度的課程裡,學生除了實地考察和創作,還要為公眾導賞預備文字資料。

|

|

「食水有售」:學生帶領公眾參觀水塘,分享研究成果。 |

「水・集」展覽

日期:2015年11月28日至12月12日

地點:長春社文化古蹟資源中心(香港西營盤西邊街36A後座)

學生作品選集

作品:食水有售

學生:CHAN Ching Yin, CHAN Sze Wah, CHEUNG Tsz Ching, CHUNG Wan Sau, FUNG Hiu Yan, HUI Lok Yung, LEE Ho Lung, TAM Tsz Ling, TONG Yiu Kiu, WONG Man Yu, YU Jose Chung Sze

概念:「通過遊覽港島三個最有歷史價值的水系統建設:薄扶林水塘、大潭水塘和寶雲道古輸水道,我們探索了人類把水資源商品化的過程。(…)我們用近鏡拍照,以紀錄我們的觀察。我們將水蓋揭開,期望能找到並拍攝到反映以人類為中心的發展的不同角度。」

|

|

「食水有售」:學生在展覽的作品。 |

作品:聚水之材

學生:CHAN Chun Yin, HO Ming Yan, LAI Ka Long, LAW Wing Sze, LEE Jonathan Oswald, LEE Cho Ching, LI Ting Lok Gabriel, LI Hao Lin, LI Yim Ni, SUEN Fai

概念:「這作品的主題是追溯大潭水塘工程中所使用的各項物料的源頭。要說明這故事,我們按地圖上所顯示的不同地點,用不同的紀錄方式將材料展示。(…)我們用鉛筆隔著紙張,摩擦出物質的紋理,捕捉金屬水管、磚頭、花崗石等材料隨時間而轉變的質感。」

|

|

「聚水之材」:學生在大潭水塘研究不同材質。 |

作品:聲音 - 所聽為喻

學生:CHEUNG Chun Hin, CHAN Hin Hung, CHEUNG Hoi Ching, CHEUNG Hoi Yiu, CHU Man Ka, GURUNG Sumichhya, LAU Ching Luen, NG Kwok Jing, WONG Tsz Ching

概念:這組學生的作品共有三部分。「聲。傳」從地底收集聲音,用喉管送回地上,邀請觀眾想像地下的世界。「聲。響」以一系列圓錐形砌出水塘表面的模型,同時把水龍頭的聲音帶到大潭,把水塘的聲音結合家用水龍頭的聲音。「聲。流」以電動風扇製作水的波浪,並放置在寶雲道從前是輸水管的地方。

|

|

「聲音 - 所聽為喻」:學生在寶雲道的在地創作。 |

|

|

「聲音 - 所聽為喻」:學生在寶雲道的在地創作。 |

|

|

「聲音 - 所聽為喻」:學生在寶雲道的在地創作。 |

|

|

「聲音 - 所聽為喻」:學生在寶雲道的在地創作。 |

作品:荒水拾遇 - 渡槽前的香港風景

學生:CHAN Kwun Kit, CHAN Shu Man, CHEUNG Ka Wah Francis, HO Ngai Hei Ernest, HWANG Ye Sun, HO Sin Yee, LEE Tat Sing, TSANG To

概念:「我們的藝術裝置讓觀眾把注意力投放在現已停用,而甚少人會注意到的水務設施。它們盛載了被遺忘的生活回憶。(…)我們用了不同方法來揭露這些意義豐富的歷史符號。」這組同學運用了復修、興建、隱藏和存檔的方法紀錄大潭水塘的故事。

|

|

「荒水拾遇 - 渡槽前的香港風景」:學生以「興建」的方法重建古老的竹製輸水管。 |

|

|

「荒水拾遇 - 渡槽前的香港風景」:學生以復修作為方法,通過鐵絲網恢復山坡地形的本來面貌。 |

|

|

「荒水拾遇 - 渡槽前的香港風景」:學生以隱藏的方法覆蓋圍欄和現代的水利設施,突顯空間的石牆和老樹。 |

六年過去了,教學團隊在大學的系統裡帶來了不一樣的學習經歷,把學生從演講廳帶到自然裡,學生又怎麼想的呢?「同學間肯定有不同的想法的,有些人很投入,也肯定有人是沒那麼投入的。」麥詠詩與研究團隊分享。其中一位麥詠詩的學生去了日本參加有關大地藝術的項目,並電郵向她請教意見。對於麥老師來說,她發現原來這個通識課程還是會啟發到一些同學,並引領他們在畢業後繼續進修。

雖然課程現在停辦了,麥詠詩其實正以別的方法在大學裡推廣大地藝術。「我有在系裡提供理論一點的課程,更進階的研習大地藝術。不過我也在想,可以用什麼的方法延續『塑造大地』。 所以如果有機會再辦,也許可以考慮以非學分的體驗學習活動來運作。」麥詠詩在訪談的尾聲提出這點反思。

連結:

塑造大地面書:https://www.facebook.com/shapingthelandscape

© 除了特別註明外,所有照片版權均屬香港大學建築學院園境建築學部。