|

|

村民在橫洲村口的小斜坡上畫上「城鄉共生」。照片由本研究團隊拍攝。 |

|

|

村民在橫洲村口的小斜坡上畫上「城鄉共生」。照片由本研究團隊拍攝。 |

橫洲位於元朗朗屏,屬新界西北綠化帶。橫洲有三村,包括永寧村、鳳池村與楊屋新村。整個橫洲事件的來龍去脈複雜,用最簡化的方法來概述的話,這是關於「新界鄉紳與非原居民」、「綠化地與棕地」的爭議。橫洲三村住了原居民和非原居民,兩者同樣都在這地方成長,在村裡住了好幾十年。當我們今天(2020年)到訪橫洲的時候,會看到這地方一面是村民居住和耕作的地方(綠化地帶),另一面是露天貨倉、山墳和停車場。

|

|

從橫洲村口往山上走,看到一大片用作貨倉的棕地和深圳灣。照片由本研究團隊拍攝。 |

|

|

從橫洲村口往山上走,沿路會看到很多原居民霸佔綠化地帶而建成的山墳。照片由本研究團隊拍攝。 |

根據政府資料,綠化地帶的規劃用意是「利用天然地理環境作為市區和近郊的發展區的界限,以抑制市區範圍的擴展,並提供土地作靜態康樂場地。」根據關於綠化地帶的政府文件,指引說明這地帶不宜進行發展。2012年,時任特首梁振英為回應住屋需求問題,開始改劃各區的綠化地帶和郊野公園成住宅用地,當中包括《橫洲公共房屋發展及元朗工業邨擴展規劃及工程研究》所提出的佔地34公頃的發展計劃(興建17,000個公屋單位)。在改劃之前,政府多次與元朗鄉事「摸底(非正式談判)」,一開始,鄉事一致反對發展。過了兩年後,政府在20

年建議先發展整個橫洲發展計劃的第一期,並擱置第二、三期。而問題也就是從這裏開始衍生的了。

2016年9月,朱凱迪(候任新界西立法會議員)揭發整個橫洲事件背後是「官商鄉黑」,傳媒以「元朗橫洲黑幕」形容整個事件,這也是整個事件的轉捩點。朱凱迪揭發整個橫洲發展計劃是以「先綠後棕」的方法發展,違反了「先棕後綠」(即先發展棕地,其次是綠地)的原則。政府在與鄉紳會面後,決定先在5.6公頃的綠化地帶興建4000個公營房屋單位,而把原定收回棕地興建13,000個單位的計劃撥到第二、三期發展,而並沒有說明發展的時間表,給予公眾「無限期擱置」第二、三期發展的印象。(註:第二期發展亦包含房屋項目,不只棕地)同一時間,居住在橫洲的非原居民一直未有收到政府的正式通知,但政府就已經在2015年開始到村裡進行凍結登記,讓村民突然間不知所措。

面對一連串將失去家園的威脅,村民自發組成「橫洲綠化帶發展關注組」。當事件獲媒體報導並漸漸得到公眾關注後,更有不同支援者加入關注組,當中包括不少藝術家,他們通過不同策略介入,並刻意強調橫洲綠化帶的生態,以藝術節、出版等方式回應。本研究團隊訪問了「橫洲綠化帶發展關注組」的村民鄭小姐和藝術家梁志剛(Michael Leung),進一步了解橫洲。

|

|

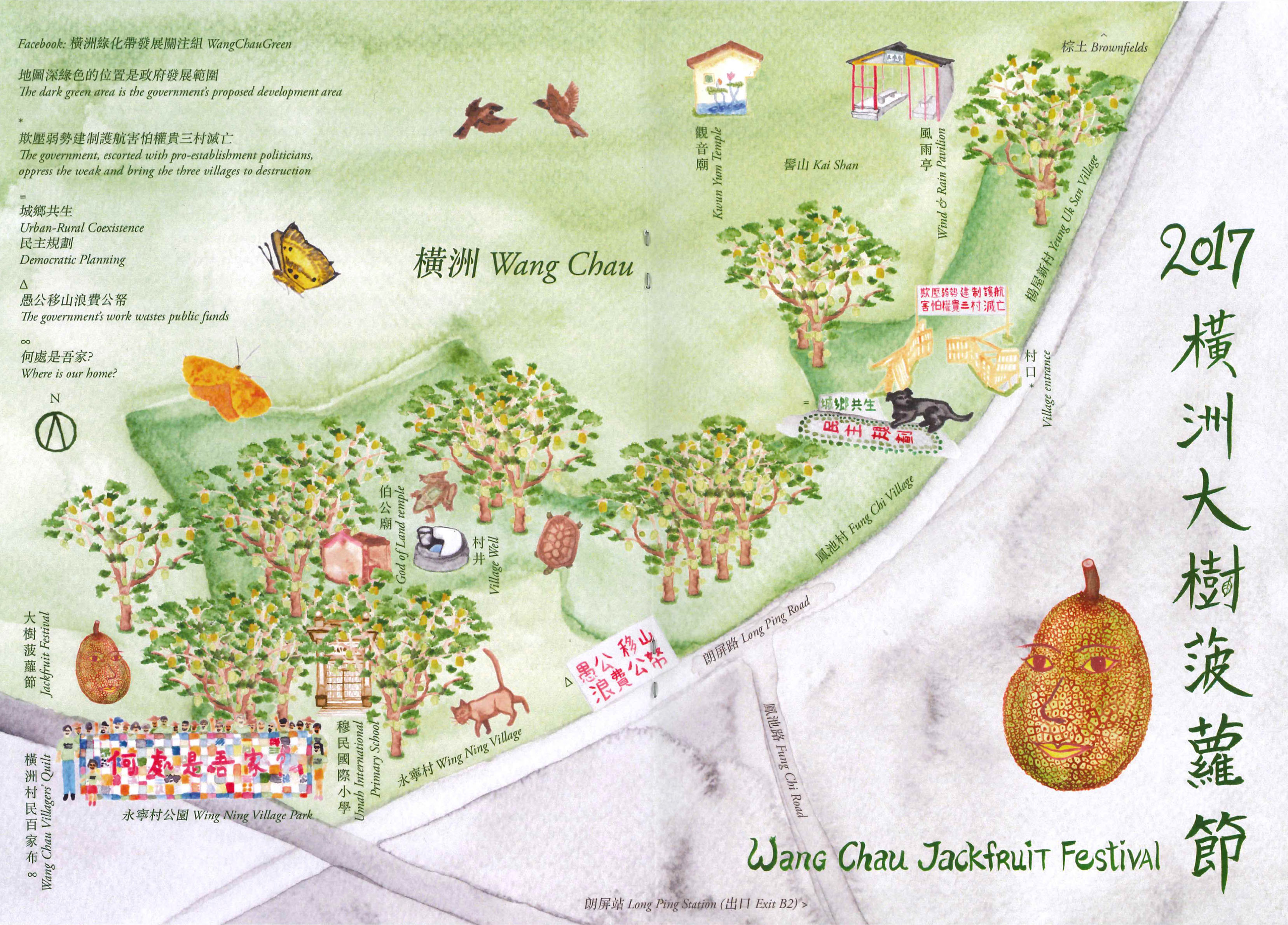

2017年度橫洲大樹菠蘿節海報,由梁志剛設計。(CC BY-NC 4.0) |

|

|

2017年度橫洲大樹菠蘿節海報,由梁志剛設計。(CC BY-NC 4.0) |

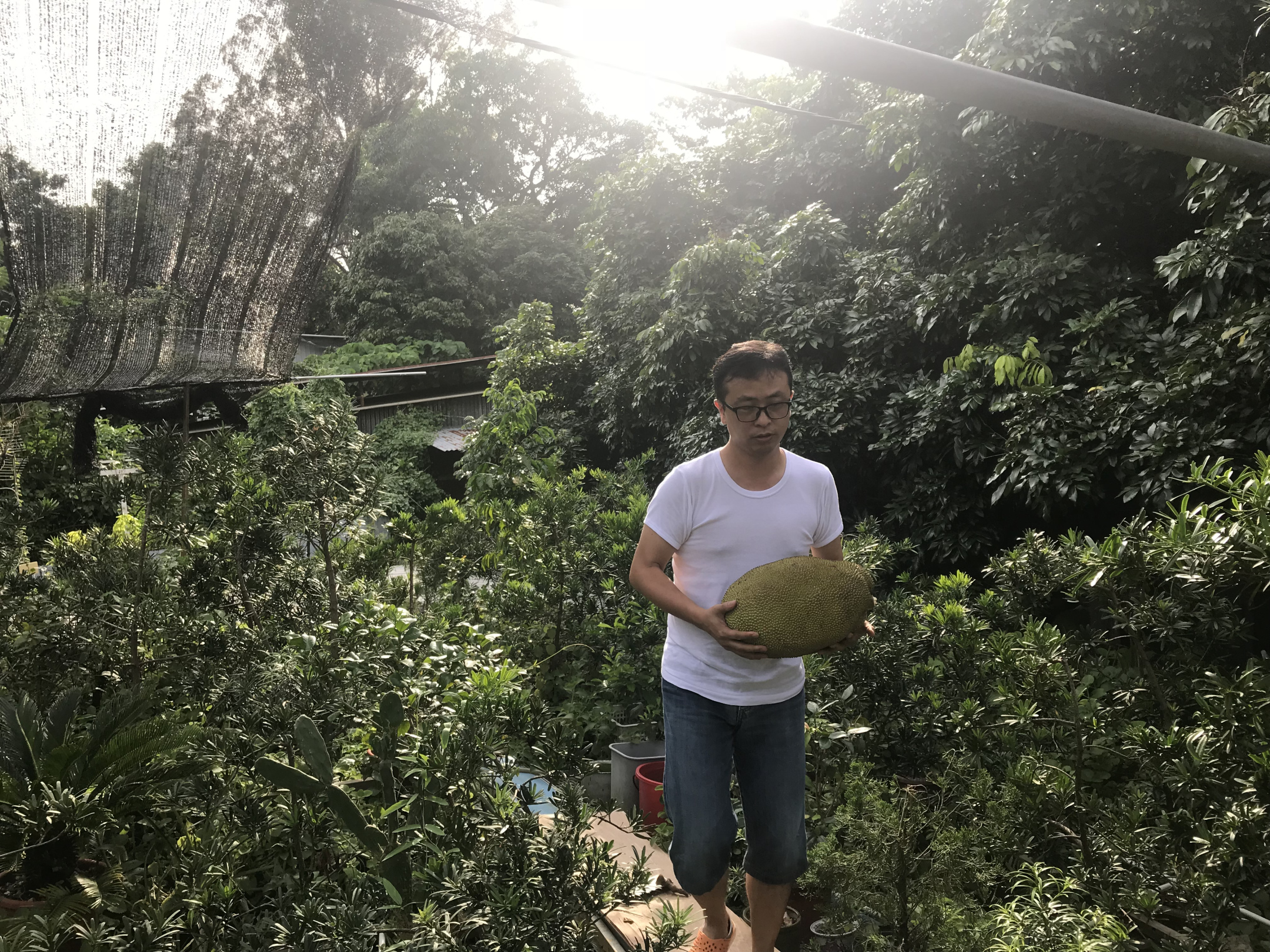

橫洲大樹菠蘿節從2017年開始,並在2018、2019和2020年續辦,共有四屆。大樹菠蘿節每年都會通過不同大樹菠蘿食品、工作坊、導賞團、手作市集、音樂會等與大眾分享橫洲綠化帶的農作收成。但更重要的,是希望可以透過大樹菠蘿節吸引更多人前來這條村,親身了解這片綠化帶的生態,以及其將要面臨的未來。

「每年夏天,橫洲三村都會傳來陣陣大樹波蘿香;三村內不少大樹波蘿已有數十年的歷史,綠化帶多年來在村民守護下,土地養分肥沃,令果樹多年來茁壯成長。遺憾,政府在推展橫洲公屋項目前,完全忽視三村作為綠化帶的珍貴價值,於可行性研究報告並沒對三村生態有任何著墨,漠視規劃原意。破壞綠化帶,失去的不只是數十年歷史的果樹,還有村內多年建立的生態系統,一個無情的決定同時對三村的人、動、植物帶來不可逆轉的傷害。」這是關注組對大樹菠蘿節的介紹。

|

|

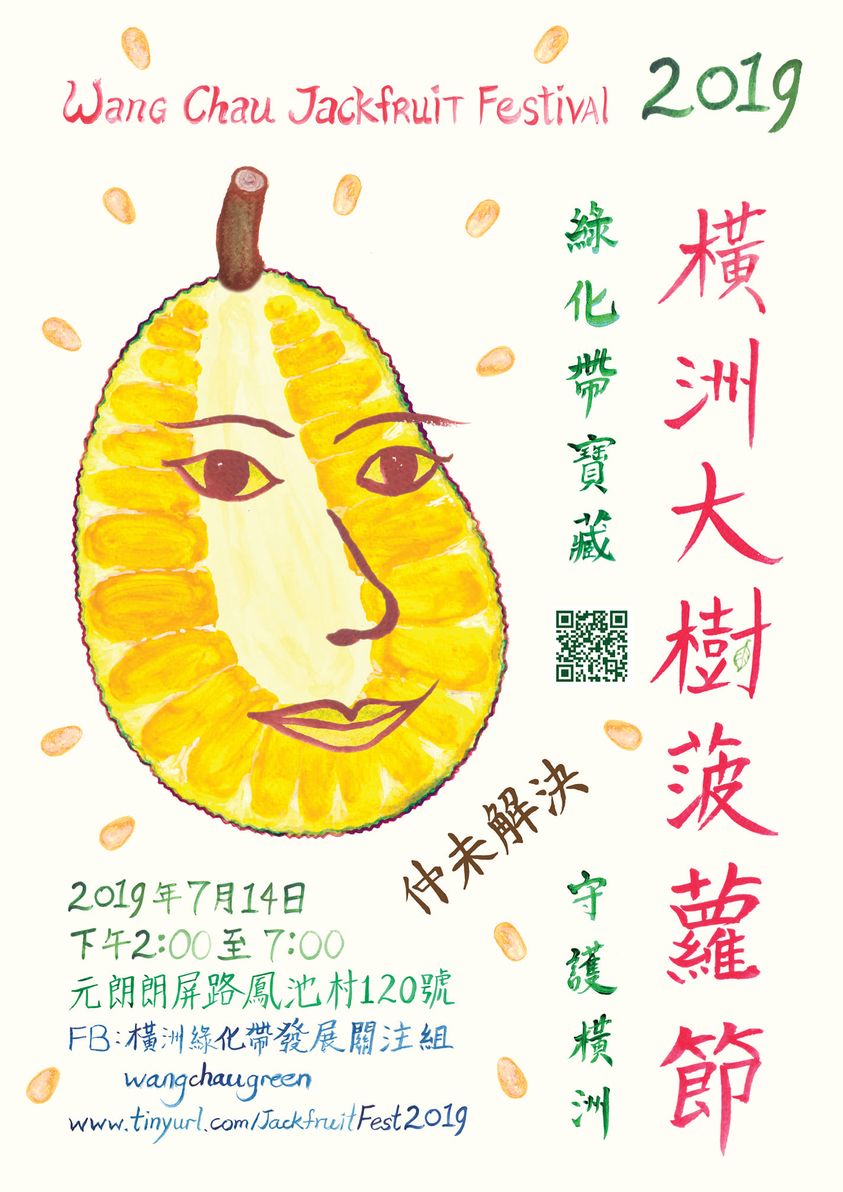

2019年橫洲大樹菠蘿節海報,由梁志剛設計、林安琪題字。(CC BY-NC 4.0) |

關於大樹菠蘿節的起源,梁志剛在《橫空出世的大樹菠蘿女人》寫:「橫洲村民談到他們的花園和小農田,還有父母輩種下的果樹,他們又提及村裡高大的大樹菠蘿。說到這裏,橫州大樹菠蘿節的概念開始成形。有別於過往一年多的策略,2017年的大樹菠蘿節為抗爭活動注入創意元素,展現橫洲好客、歡慶、引人入勝的一面。」[1] 而且團隊為這大樹菠蘿加上了性別 – 這大樹菠蘿是位「她」。把大樹菠蘿想像成女性是團隊回應整個鄉郊以父權為主的文化。在香港,新界從來是以男性主導的地方,譬如說,只有男丁才有丁權(香港丁屋政策授權新界男性原居民每人都可以興建一間小型房屋)。於是團隊把大樹菠蘿想像成一位「一個不受任何村長、鄉議局成員、代表共融的角色。」[2] 梁志剛在書裡寫:「大樹菠蘿女人大概可以代表不同性別的弱勢村民,以及種種居住綠化帶的生物。她不屈不撓、無處不在,同時存在於實體與數碼世界、足跡不為地域所限(…)。」[3] 這海報也參與了Para Site「土與石、靈與歌」裡《漁米之鄉記》(由瞿暢策展)項目。

第一屆的大樹菠蘿節於2017年7月23日進行,具體內容包括立法會議員姚松炎就橫洲土地問題舉行的民間規劃比賽、與大眾分享體驗橫洲鄉郊生活的導賞團、大樹菠蘿果醬工作坊、大樹菠蘿肥皂工作坊、大樹菠蘿葉脈書籤工作坊、與大樹菠蘿副產品有關的市集,以及由黃衍仁、Peace Wong、Teenage Riot領軍的音樂會。第一屆大樹菠蘿節也吸引到主流媒體如東方日報的採訪。

|

|

2017年第一屆大樹菠蘿節的情況。照片由橫洲綠化帶發展關注組提供。 |

|

|

2017年第一屆大樹菠蘿節的情況。照片由橫洲綠化帶發展關注組提供。 |

|

|

2017年第一屆大樹菠蘿節的情況。照片由橫洲綠化帶發展關注組提供。 |

|

|

2017年第一屆大樹菠蘿節的情況。照片由橫洲綠化帶發展關注組提供。 |

第二屆大樹菠蘿節於2018年8月18日舉行,活動內容包括大樹菠蘿食品、工作坊、導賞團、手作市集、新書分享會、音樂會。其中,藝術家楊秀卓也特意參與了這一屆,帶領村民與參與者在橫洲以膠紙寫大字。而這一屆同樣受到不同媒體到報導,包括「立場新聞」轉載了橫洲綠化帶發展關注組寫的一篇散文《橫洲花語 – 見事難成,須鐵樹開花》,其中一明代的一句諺語:「吳浙間嘗有俗諺云,見事難成,則云須鐵樹開花。」寄予村民對橫洲的情感:「我們,因為壓迫而心痛清醒。/ 我們,受着壓迫而拼發芬芳。」[4] 另外,壹週刊也以《【留不住的果香】橫洲收村在即 最後一造大樹菠蘿回顧抗爭甘苦》為標題報導大樹菠蘿節,以軟性和帶情感的報導手法來描寫事件:「今年的大樹菠蘿節在村民伍靜嫻屋前的空地舉行,在清拆前將近50年歷史的家園開放給公眾。連日來連串的籌備和布置,當日又要早起,活動開始後更是忙得不可開交;日落後,伍靜嫻才有閒情吃大樹菠蘿,仰視這片土地。」[5] 而獨立媒體基進報導以《留下種子 再見橫洲大樹菠蘿節》為題報導這一屆的節日。

|

|

2018年第二屆大樹菠蘿節,藝術家楊秀卓與參與者在村裡「寫大字」。照片由橫洲綠化帶發展關注組提供。 |

|

|

藝術家楊秀卓與參與者在村裡的「寫大字」成品。照片由研究團隊拍攝。 |

|

|

有藝術家在村裡作壁畫。照片由研究團隊拍攝。 |

第三屆的大樹菠蘿節於2019年7月14日進行。那時候由於正值香港的社會運動,所以參加的人流也比之前少,而這一年也只有獨立媒體《基進報導》依然報導橫洲的大樹菠蘿節,刊登了《遍地開花之抗爭日常:第三屆大樹菠蘿節今日舉行》,並以前期預備的角度寫這一屆的節日:「大樹菠蘿節前夕,一眾村民與義工努力準備,首先把菠蘿化成不同美食,例如印尼咖哩炒大樹菠蘿、菠蘿冰、三色菠蘿及菠蘿特飲等。過程原來一點也不簡單,記者因採訪有幸參與其中。大致上,先要採摘菠蘿,村民身手矯健,瞬間已從樹上取得菠蘿,之後是把菠蘿煲熟,然後一眾義工像女工似的,熟練的去皮、拆肉,再由大廚操刀。」[6]

|

|

第三屆大樹菠蘿節的情況,照片由基進報導提供。 |

|

|

第三屆大樹菠蘿節的情況,照片由基進報導提供。 |

|

|

第三屆大樹菠蘿節的情況,照片由基進報導提供。 |

|

|

第三屆大樹菠蘿節的情況,照片由基進報導提供。 |

除了大樹菠蘿節,橫洲綠化帶發展關注組與其成員也通過出版擴展橫洲與公眾的關係。藝術家梁志剛(Michael Leung)先後出版了兩本獨立刊物:《花(土與石,靈與歌):一篇藝術家陳述》(2017)與《橫空出世的大樹菠蘿女人》(2019)。《Insurrectionary Agricultural Milieux》把作家在橫洲的經驗放到整體香港的脈絡裡理解,思考資本自由市場與土地的關係;《花(土與石,靈與歌):一篇藝術家陳述》與當時Para Site的展覽「土與石,靈與歌」成「共時運動」,在不同的展覽空間和社會空間互相呼應;《橫空出世的大樹菠蘿女人》以性別的角度重新審視作者過去在橫洲的行動。

|

|

梁志剛《Insurrectionary Agricultural Milieux》封面。(CC BY-NC 4.0) |

|

|

梁志剛《花(土與石,靈與歌):一篇藝術家陳述》封面。(CC BY-NC 4.0) |

|

|

梁志剛《橫空出世的大樹菠蘿女人》封面。(CC BY-NC 4.0) |

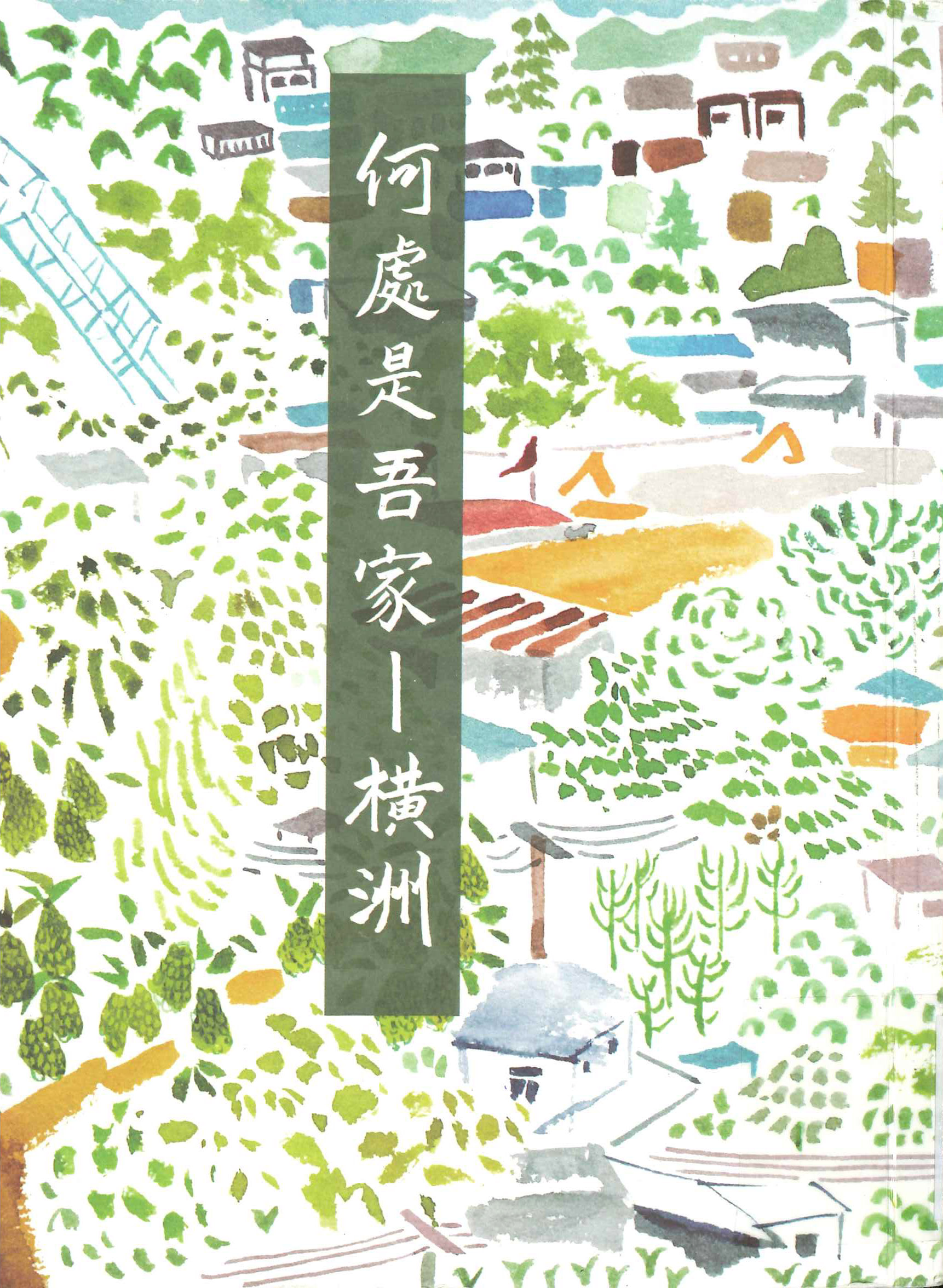

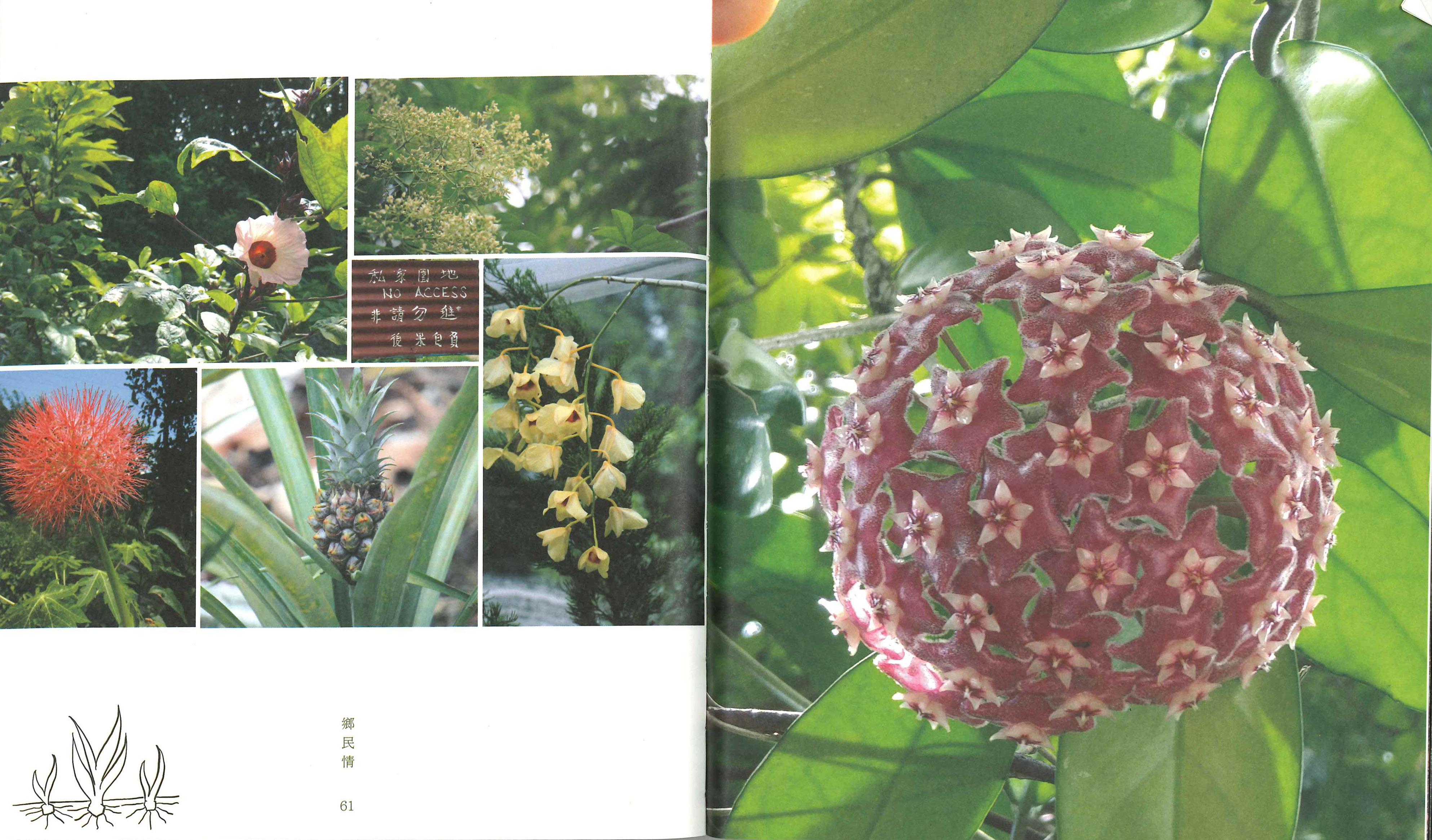

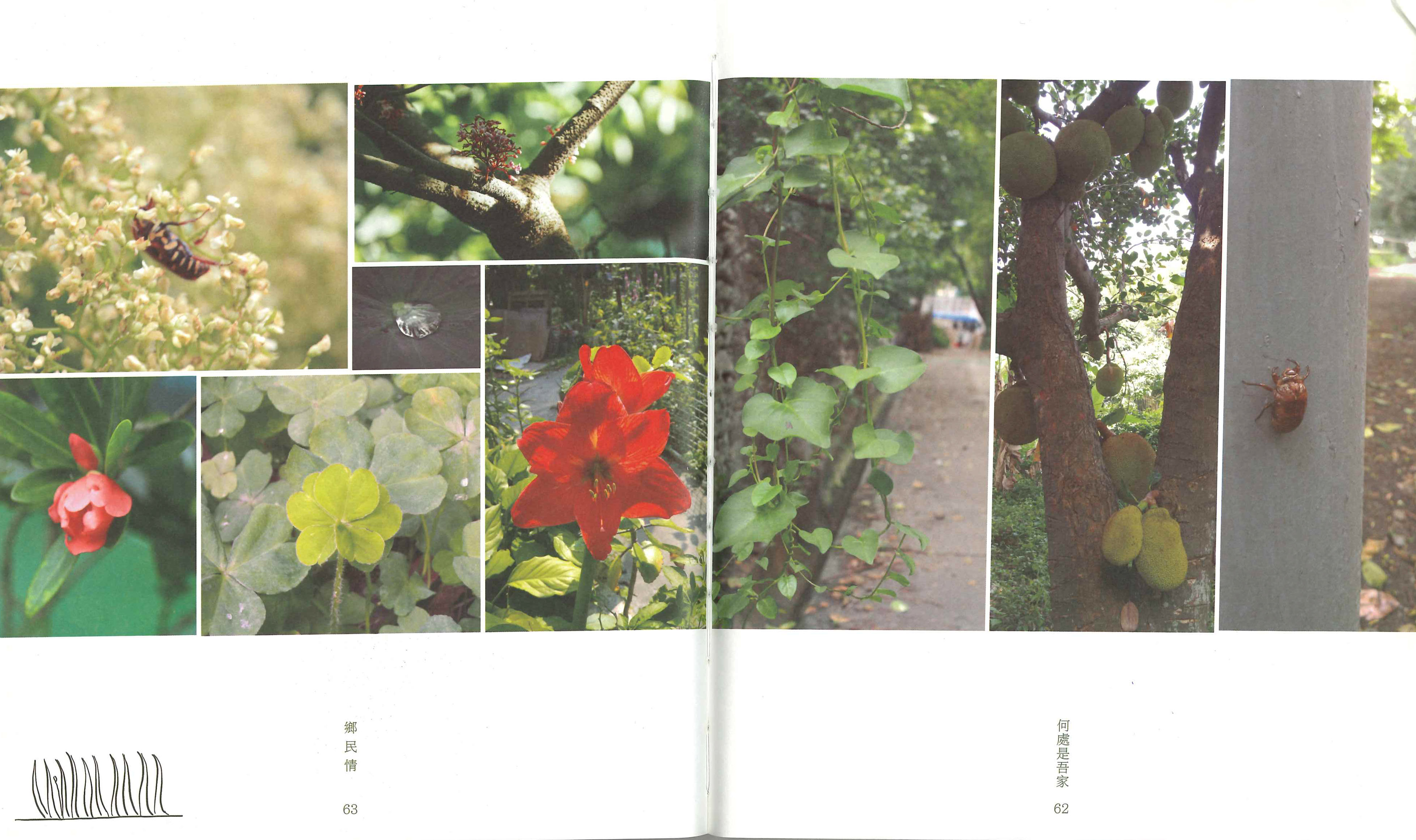

另外,以村民主導的橫洲綠化帶發展關注組也在2018年出版了《何處是吾家–橫洲》,全書以情理並重的方法紀錄橫洲,有紀錄村民心聲與生活的部分(「鄉民情」)、以專業規劃、社會學等角度看橫洲的部分(「鄉民事」)、以歷史角度出發的部分(「橫洲史」)、反思運動後續可能的部分(「抗爭之後」)。其中,姚松炎提出了三贏的替代方案,而作者馮嘉臻從香港歷史資料館的文獻紀錄了橫洲的歷史脈絡:「今天橫洲發展計劃的選址,與元朗高樓林立的市區只是一街之隔,其實上世紀70至80年代元朗開始發展新市鎮時,橫洲沒有被挑中大興土木,即便後期城市化範圍擴大,也主要沿著青山公路向東及西發展,連興建工業邨也沒有波及現時橫洲要發展的範圍。」 而不同攝影師也在書裡紀錄了橫洲找得到的植物。

|

|

《何處是吾家–橫洲》封面。由藍出版出版。 |

|

|

《何處是吾家–橫洲》內頁,攝影師專門拍了很多橫洲的植物。由藍出版出版。 |

|

|

《何處是吾家–橫洲》內頁,攝影師專門拍了很多橫洲的植物。由藍出版出版。 |

每當藝術與抗爭疊在一起的時候,我們一般會問:什麼是進行抗爭的時候、什麼是進行藝術創作的時候?這篇個案研究未必能提供完美的答案,但在橫洲裡,村民不停強調的是村裡綠化帶的植物生活。從把大樹菠蘿想像成女人,以及刻意的以照片紀錄村裡植物,其實都離不開植物。事實上,四位女村民正預備她們在村裡種植的中藥草藥圖,在村裡分享傳統智慧。而這回到日常生活的耕種練習是任何抗爭藝術形式都取代不了、實實在在的橫洲生活。

|

|

橫洲村民鄭小姐家的農田。照片由研究團隊拍攝。 |

|

|

橫洲村民鄭小姐家的農田。照片由研究團隊拍攝。 |