|

|

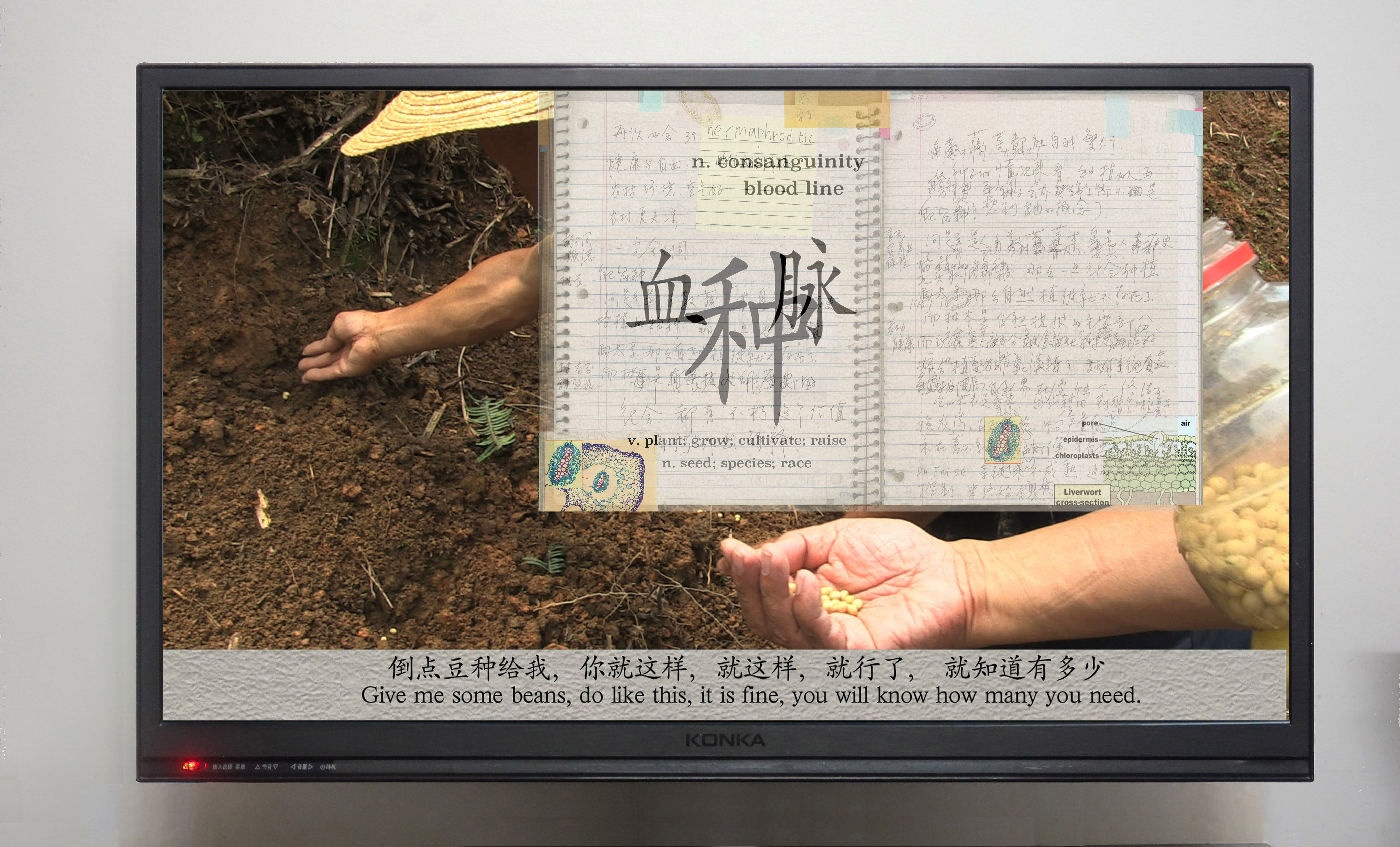

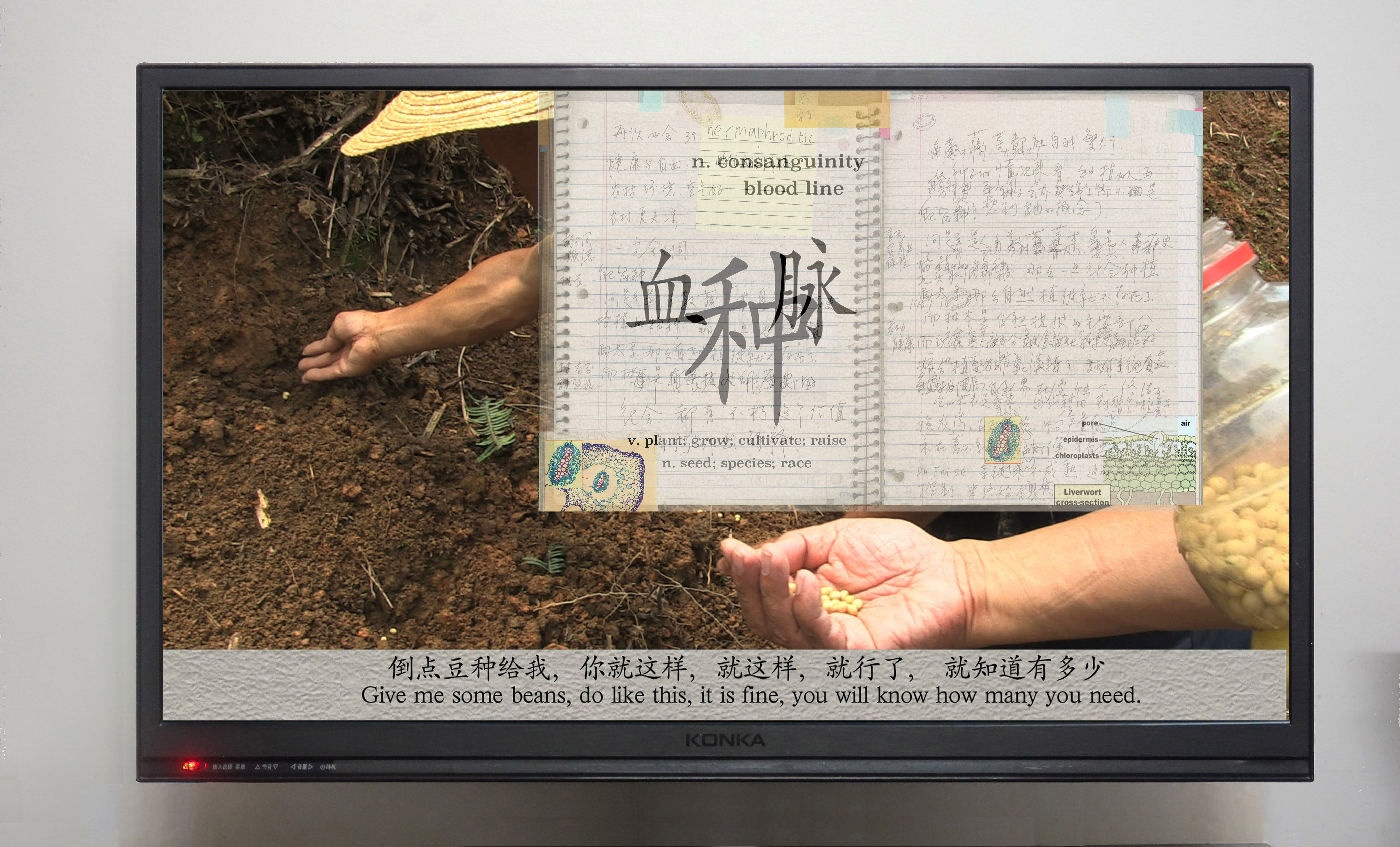

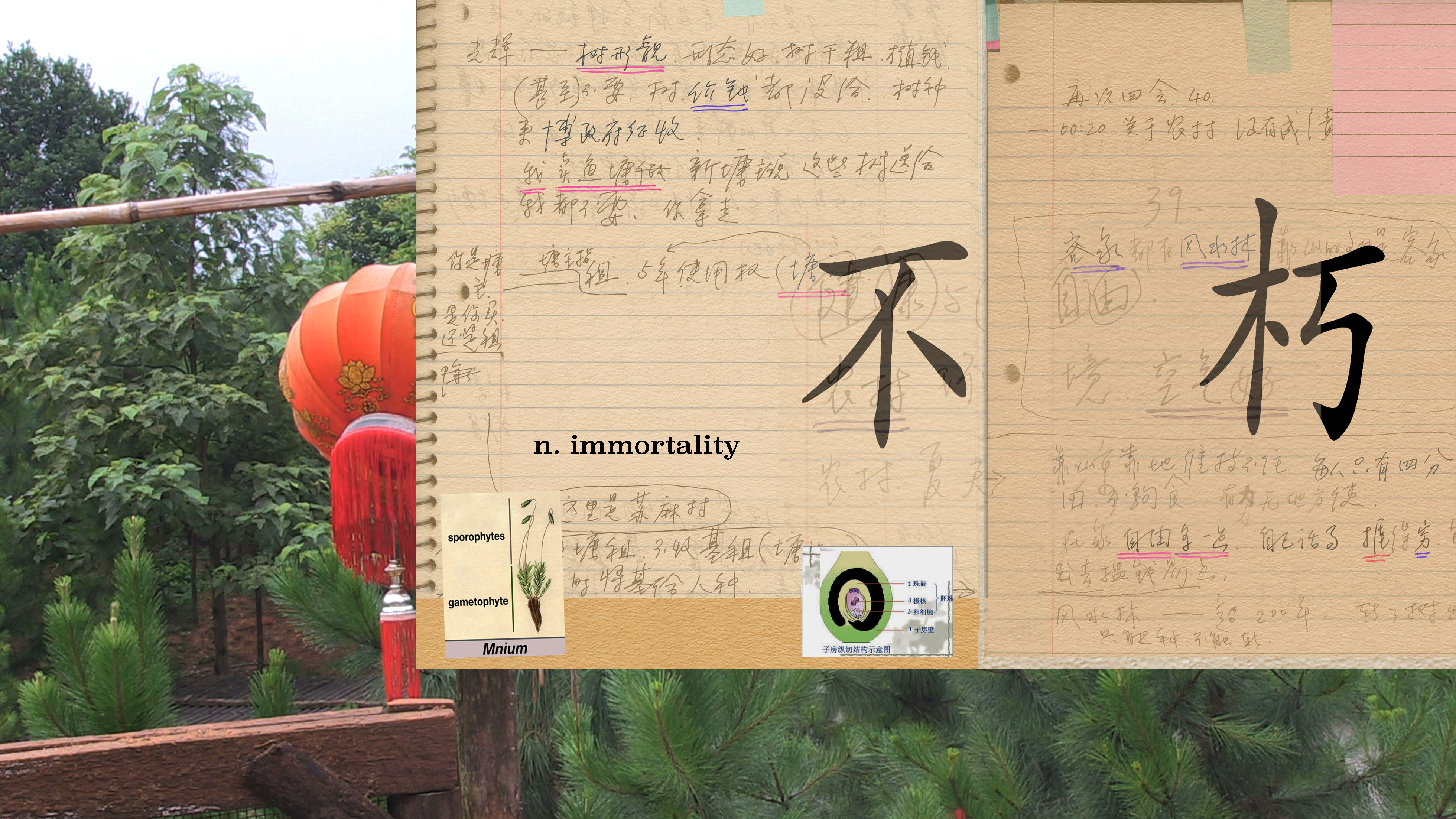

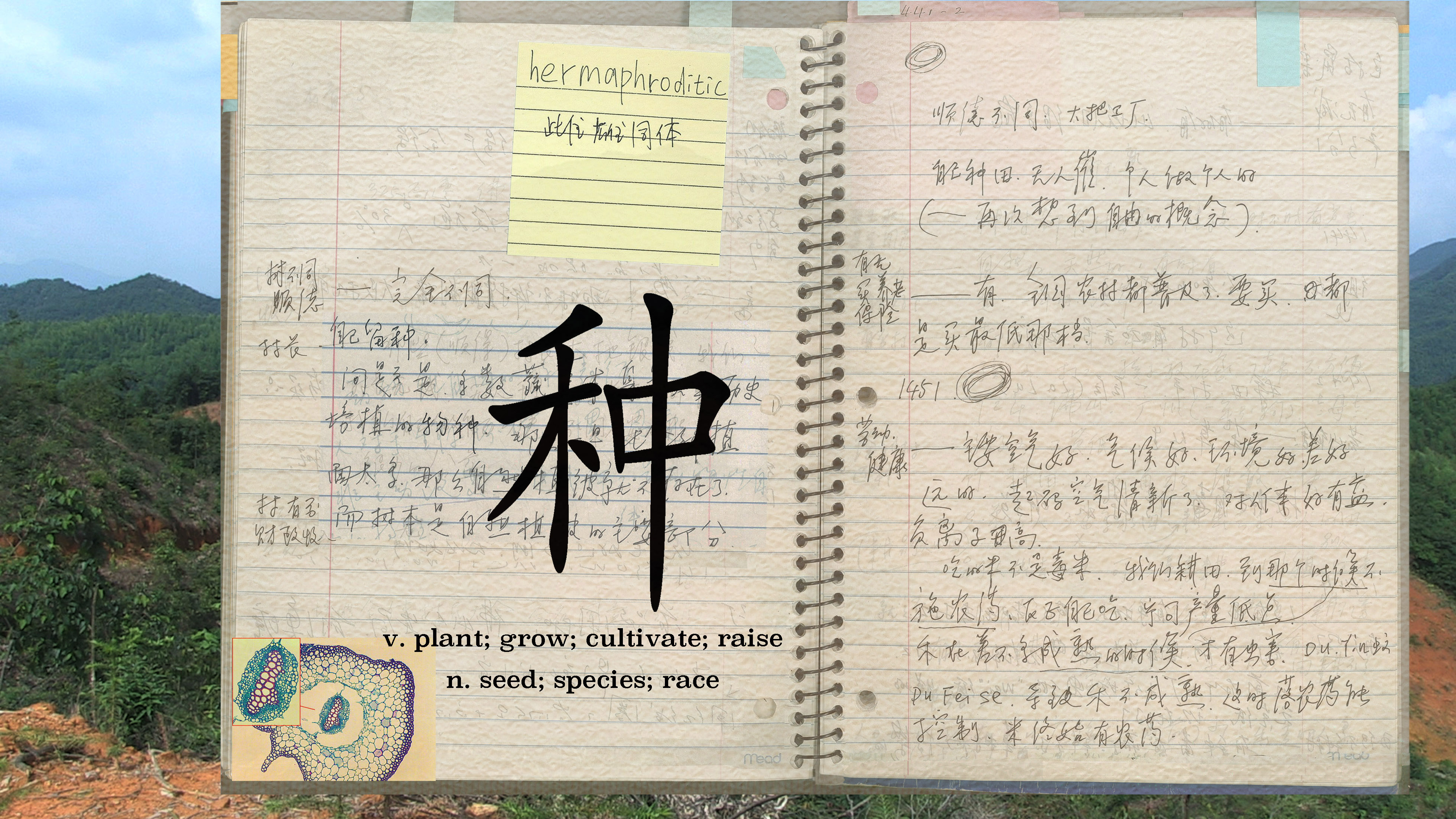

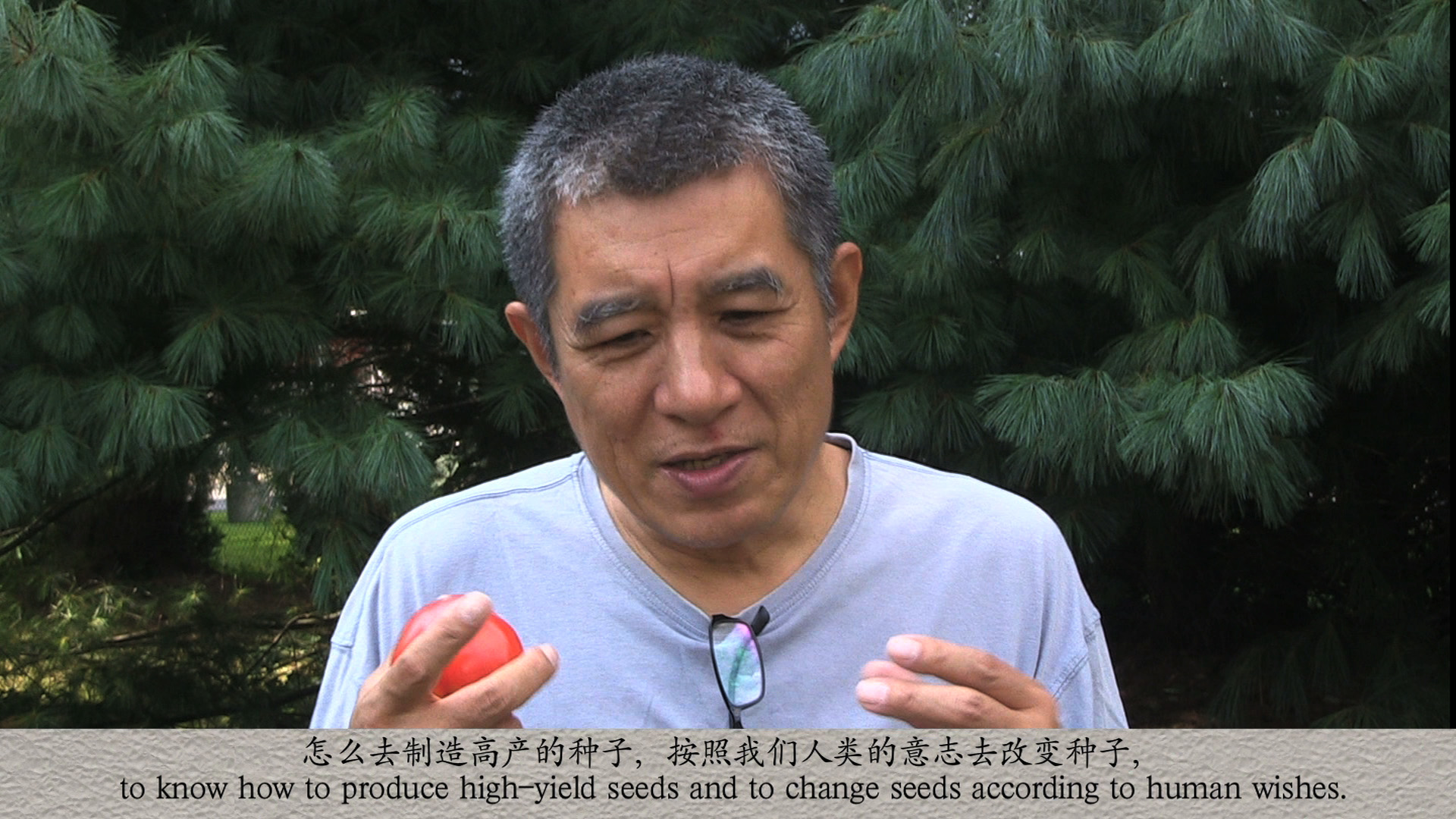

“种,血脉,孝的焦虑” 录像 | 29′8″ | 2014-2016 |

|

|

“种,血脉,孝的焦虑” 录像 | 29′8″ | 2014-2016 |

徐坦,1957年生于武汉,毕业于广州美术学院油画专业,1993年加入广州“大尾象工作小组”。从2005年开始,徐坦展开“搜寻关键词”项目,在一定研究的基础上,对特定人群进行访谈、调查,强调现场感知与一手资料,整理、搜寻出可作为理解个体经验、社会现场的“关键词”。徐坦将关键词作为记忆物和研究方法,通过文本、影像等方式,追问、演绎、重置话语结构和放大个体叙述,以此敲击被视作理所当然的事物和现有知识系统的框架,同时联结相关的理论与社会语境。在2008年开始的“关键词学校”中,徐坦则尝试与不同人交换关键词,带出个体间更为深层的互动和关联。2011启动的“关键词实验室”在延续之前工作的基础上,将话题聚焦在特定议题,推动多方参与并搭建研究的公共平台。在这一阶段,项目不仅整理关键词,同时创造关键词作为研究结果。“社会植物学”即在此背景之下展开。

“社会植物学”的工作主要涉及三个主题——农业耕作中的人与植物世界的关系、城市(乡)规划和建设中人和植物的关系、城市社区居民自发种植。关注人与植物首先是徐坦的本能——他小时候患哮喘,因此对周围环境格外敏感,同时也出于艺术家对于土地政策、自然概念、种植等问题的好奇。植物在一般人生活中的存在感未必都像这样强烈,但也可以说是无处不在,成为打开讨论、沟通情感、达至更为复杂的反思与剖析的柔性界面。徐坦的工作试图发掘植物实用性之外的关于植物存在的多样认识与理解,同时牵连人的存在和感受、人在社会中的种种处境。艺术家的足迹踏至广东顺德、番禺、从化、广州、香港(2013年)、四会、韶关(2013-2019)、深圳(2014、2017)、西安蓝田(2015)、 鹿特丹、莱比锡(2014-2015)、旧金山(2014-2016)、京都、阿联酋、叶卡捷琳堡(2015)、新加坡(2016)、银川(2018)、广州(2018-2019)、广安(2019)、 等地的城市与乡村,每次的调研持续数周或数月的时间,使得议题体现出在社会结构、地域、阶级、民族、信仰等因素上的差异。艺术家试图通过对社会研究生产包含概念性知识在内的、他称之为“社会性知识”的作品。

|

|

2014年初,在社会植物学进行了一年左右之后,徐坦在广州时代美术馆做了一次城市居民种植促进项目,展出录像、装置,并邀请华南植物研究所植物学专业研究人员来美术馆对市民进行了8次现场讲课及相关专业人士的讲座及研讨会。项目还组织了一次向社区和市民开放的种植技术工作坊,邀请韶关沙溪老农深大伯和香港设计师梁志刚先生到场讲解社区、城市种植的各种注意事项。 |

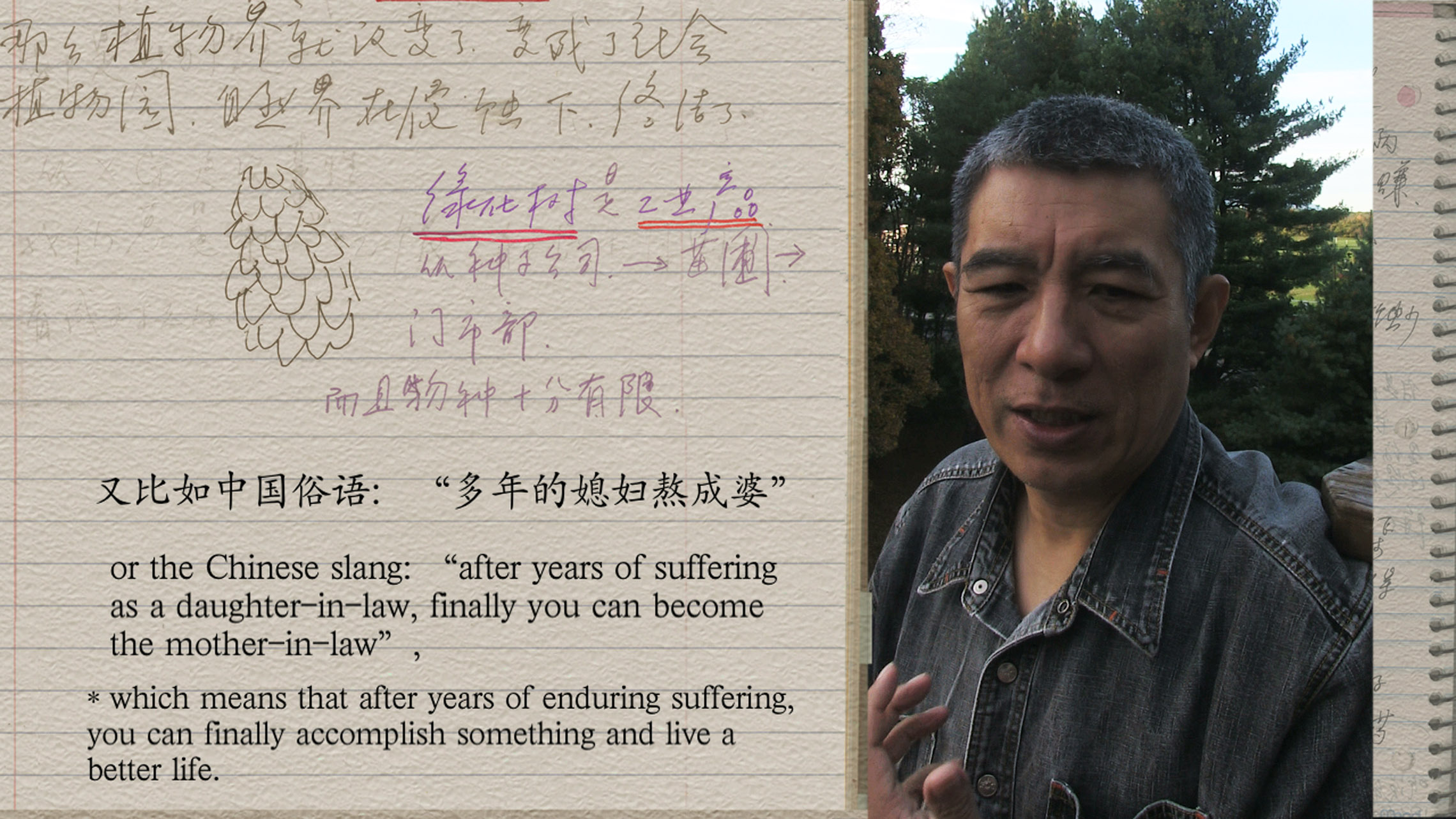

影像在艺术家的工作中同时作为研究方式和独立作品。艺术家使用影像记录访谈,尝试捕捉访谈中的语气、环境等无法化约为单纯文字的微妙感受,并以此作为进一步研究与访谈的基础材料。他不断重返、编辑这些影像,并将研究阶段性成果带回到调研现场激发新一轮的对话,了解访谈人的感受,以达到对不同话语习惯和知识结构的深入理解。观者可以在影像上看到多次对话的痕迹、艺术家的研究、相关文献的阐释等元素,同时包含艺术家的“可视性言说写作”——即艺术家对着镜头所录下的所思所想。徐坦尝试探索的,是将研究活动和美学活动结合的可能性,推动综合的、跨领域的感知和认识活动。语言作为一个研究载体和媒介,亦不可避免地与现实产生复杂的相互影响。

|

|

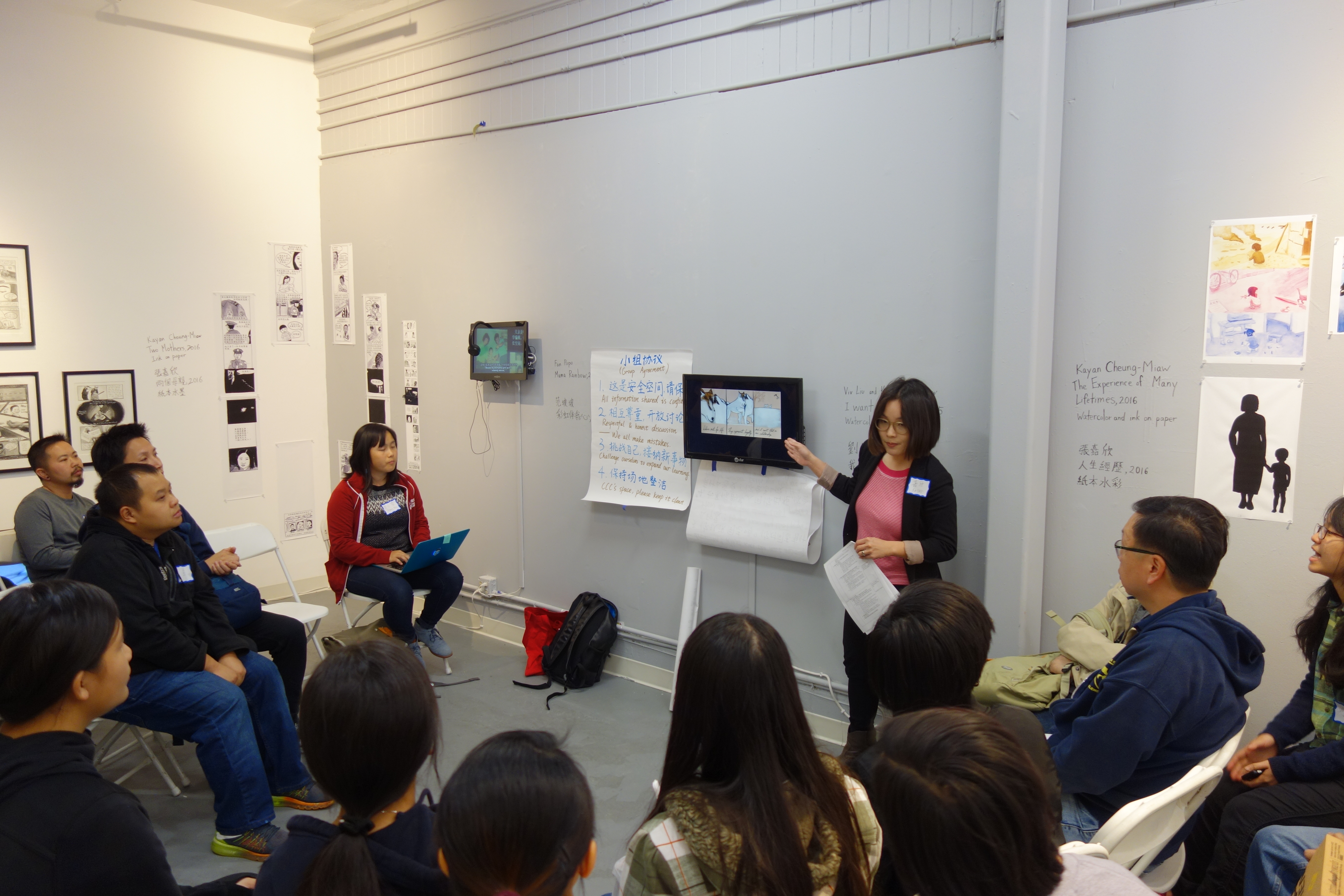

2015年11月至2016年3月,艺术家与旧金山中华文化中心(Chinese Culture Center of San Francisco)合作,走访了当地诸多华裔居民、社区工作者、社会活动家和艺术家,围绕华人移民社群的日常感知、社区实践、文化传统、艺术创作等议题之间的相互关系。文化中心除展示受访者提供的档案与艺术家的采访、分析,还以研究员为中介发动不同主体间的对话,使观众对项目的议题、发生过程有更多了解,并邀请受访者根据自己的实践举办工作坊以接触不同的公众。在这个项目中徐坦关注的是“业余的艺术家”。在徐坦看来,这些“艺术家”是在自己的生存经验中生成艺术创作的概念,是这一点使他们不同于职业艺术家。徐坦认为,如果艺术成为这样一种普遍的社会活动,将有很大的可能性。 |

艺术家持续不断地在实践中探索多主体合作的方法,这既是艺术家超越自身感知和意识、在与他人的共同关系中生成艺术认知与表达的方式,也是扩大协作、激发更多个体研究社会问题的途径。例如,2013年时,徐坦每次调研会有一位观察员同行,从不同角度观察记录、发起研究。而艺术机构作为艺术家的合作者,除了支持艺术家的实践、呈现研究与创作的阶段性成果、开展一系列相关主题的分享活动,更基于自身与不同社群的关系,在美术馆协助艺术家搭建交流平台,并调动更多参与者发展自身的研究,并回到公众视野。随着项目深入,研究主题、访问对象、访问形式和展示方式都呈现出更多元的共同实践。

“两平方米”

《两平方米》(影像静帧)

录像 | 11′10″ | 2013 | 致谢:维他命艺术空间

徐坦在录像中自述创作理念,并呈现初次土地检测报告的结果。

“两平方米”是广州番禺的一块土地,位于东经113°26'32'',北纬23°01'27'' N,长1.43米,宽1.39米。2013年,维他命艺术空间帮徐坦租下这块大约2平方米的地,徐坦要求,要尽可能维持这块土地的样貌,排除人类干扰——不进行人为栽种、修建等其他行为,并且每五年对它进行一次土壤成分检测,做一百年,直到2113年。徐坦希望借此观察人与自然之间的关系。

|

|

“两平方米” 徐坦将摄像机搭在特制的竹制支架上拍摄土地状况。 |

2013年8月,徐坦请检测公司为土地做了第一次分析检测。做完之后,检测公司说有一项问题严重,但没有具体说明是什么,只说要重新检测。过了两周,他们说新的检测显示原来严重超标的那一项是正常的,这让徐坦很怀疑。

|

|

“两平方米” 徐坦在调试摄影机。 |

维他命空间的团队发现“两平方米”的土地被边上挖池潭的土给覆盖了,之后还被推土机压过。团队成员于是尝试恢复这块土地之前的样子,以这样的“社会动作”去追溯土地的历史。徐坦认为,这块土地因此成为了一种对时间、历史进行测试的模型,包含他尊重这块地的“愿望”及作为行动的“呼吁”、“历史的”视角及“不确定”。

|

|

“两平方米” 图为《两平方米》影像在2013年8月至11月维他命艺术空间展览“问题,地-土,和‘社会植物学’”中的呈现。展览同时也展出了2013年夏天艺术家在珠三角多地调研土地使用与管理、种植及饮食状况的阶段性成果。艺术家与农民、农村的退休干部、苗圃老板与工作人员、做园林生意的老板、退休的园林局领导、园林设计方面的管理人员、从事种植的家庭主妇、种田的艺术家以及私人农庄主等不同身份的人士总共进行了20余次访谈。 |

|

|

“捱-动物性自由” 录像 | 31′3″ | 2014-2016 |

|

|

“捱-动物性自由” 录像 | 38′38″ | 2014-2016 |

|

|

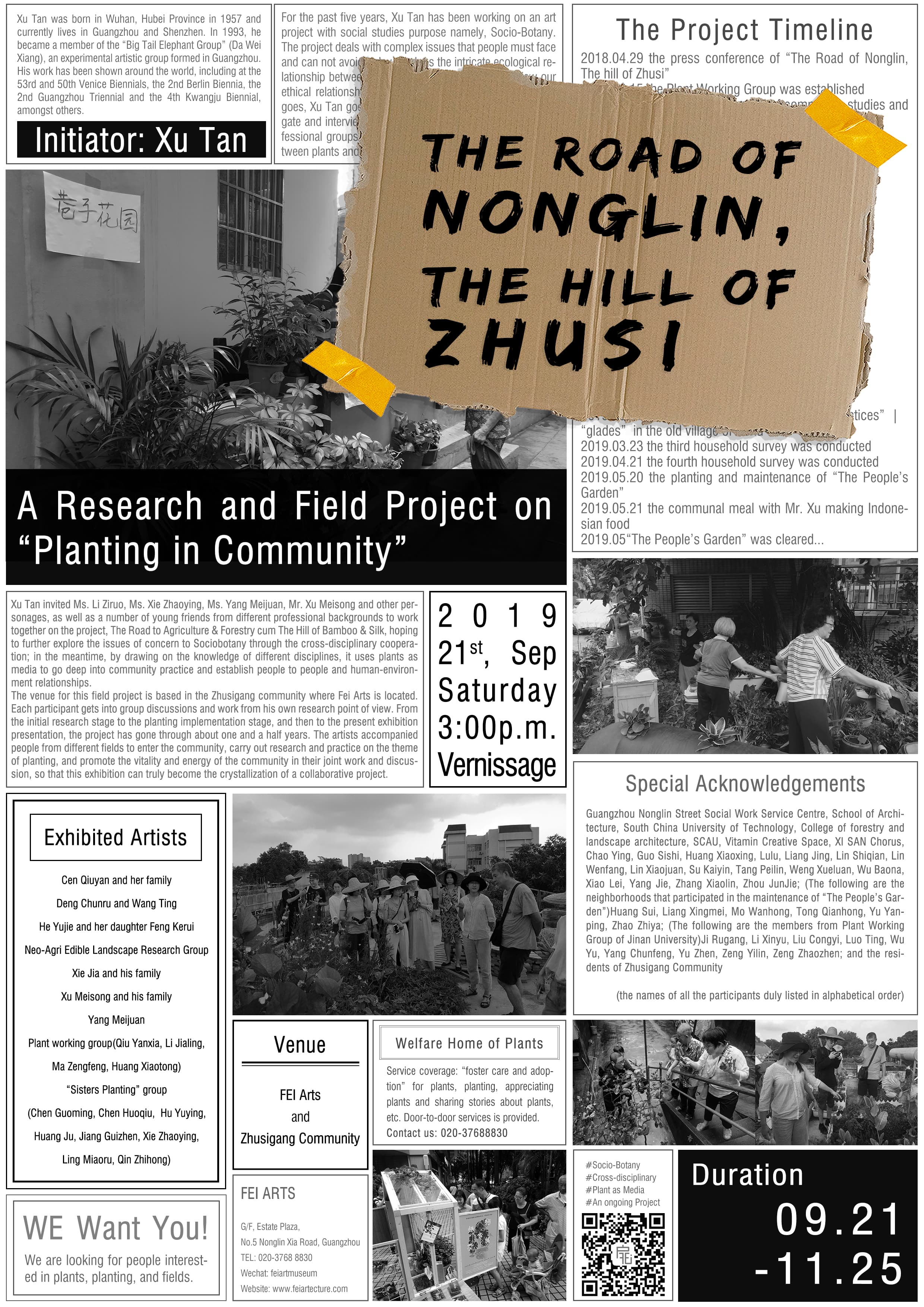

“种,血脉,孝的焦虑” 录像 | 29′8″ | 2014-2016 |

|

|

“种,血脉,孝的焦虑” 录像 | 29′8″ | 2014-2016 |

|

|

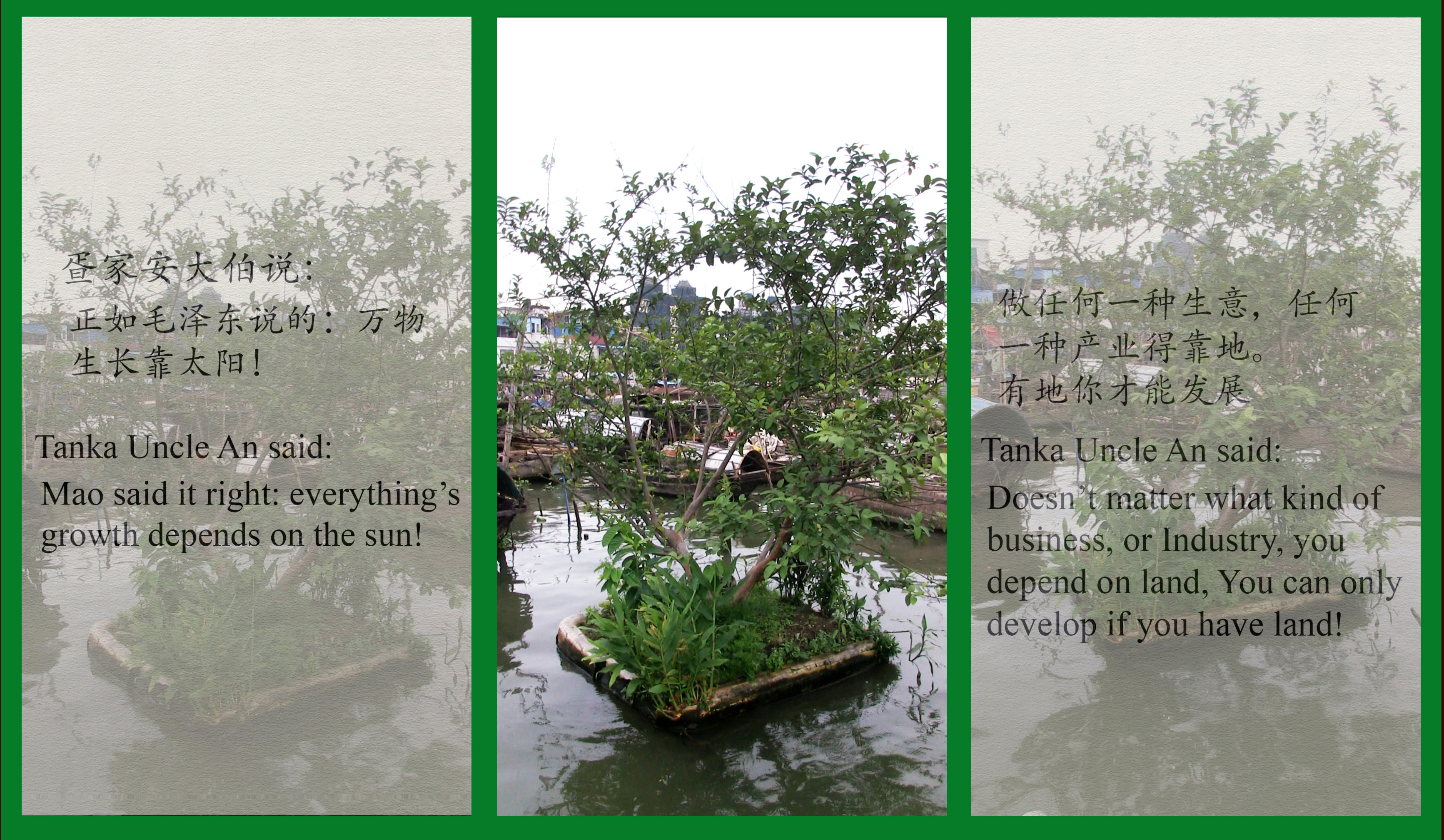

“种,血脉,孝的焦虑” 录像 | 25′27″ | 2014-2016 |

疍民生活在水上,以流动在水上的小岛作为赖以为生的耕作土地,甘蔗是其中一种作物。在疍家研究的几年时间里,徐坦一直在考虑有关自然资源被使用的权利问题,并与广州沥滘的疍民的“水上人”讨论水上种植、社会生产资料的分配等议题。2018年,他提出:“全民所有制“是否在人类历史存在过?

|

|

“关键词实验室——水,地,地盘” 录像 | 105′ | 2014-2018 |

|

|

“关键词实验室——水,地,地盘” 录像 | 105′ | 2014-2018 |

|

|

“关键词实验室——水,地,地盘” 录像 | 105′ | 2014-2018 |

|

|

“关键词实验室——水,地,地盘” 在2019年泰康空间“饥饿地理”展览中,《关键词实验室——水,地,地盘》的工作以五件录像、对话笔记及一件甘蔗装置构成。在不同的展示场所,艺术家试图做到能够融入当地社会生活的现场,且研究过程本身的展示是关键。 |

“农、林之路 竹、丝之岗”由徐坦与位于广州竹丝岗社区的扉美术馆合作发起,从2018年4月开始,总共持续了一年多的时间。

扉美术馆的前身是“扉艺廊”,成立于2006年,2017年改名为“扉美术馆”,开始探索与周边社区的互动,持续开展艺术活动与居民建立联系。2018年初,扉美术馆邀请徐坦在美术馆做一个个展,徐坦在经过一系列访问和谈话之后,决定放弃个展,并且將个展项目转型成一个集体合作项目,徐坦成为项目召集人。所有被召集参加者,都来自各行各业:大学农业、园林专业的师生,社区居民,退休职工,社区工作者,公司职员以及其他持续进行城市种植的人士,所有参展者都不是职业艺术家。

徐坦与美术馆共同召集、成立了以华南理工大学、广东工业大学风景园林专业的高校学生为主体的植物工作小组,与社区中对种植相关议题和实践感兴趣的个体发起社区种植、口述史记录、工作坊等活动。徐坦在项目中除了延续自己之前的研究,探索城市种植、个体生命与植物的关联,也担任导师,激发小组成员提出自己的想法,协助小组发展项目。

美术馆的工作人员一方面为植物工作小组的工作提供协助,一方面以录影、拍照、文字的方式对项目过程进行了记录,并于2019年9月在美术馆展示了项目的阶段性成果,下文是对部分子项目的介绍。

|

|

“农、林之路 竹、丝之岗” 项目开展的众多工作中,“民众花园”与《新民众花园》是其中参与度广、持续性强的一项。“民众花园”(2018年12月01日至2019年06月27日)建造在竹丝岗龙珠大厦脚下的一片空地上,是由植物工作小组、美术馆工作人员、志愿者和居民共同收集旧容器“种”出来的,大多时候由家庭综合服务中心召集居民志愿者以及热心居民自发维护,最热心参与种植和打理的是种植八姐妹。 |

|

|

“农、林之路 竹、丝之岗” 花园开张数月后,有居民向街道反映花园招来了蚊子和老鼠,居委会传出消息说花园可能要被铲掉。为了留住花园,参与居民多次向居委会反映意见。最终,花园还是被铲平了,理由是预防登革热。参与者表示非常遗憾、难以接受。居民提出可以用手工植物的方式复刻“民众花园”,于是华南农业大学植物学专业的师生、志愿者共同指导竹丝岗居民和对外公开招募的公众制作手工植物,“恢复”被铲掉的植物,在美术馆展出,是为《新民众花园》。在一些居民看来,植物以这样的形式获得了继续生长。在徐坦看来,如何种植、如何与不同意见的居民及居委会协商空间的使用、如何自我组织开展活动的过程能够反映参与者的内心状况,这些观察和体会是直接用“参与”、“反抗”等概念聊不出来的,但“他们将花园延续下去的意识是一种温柔的反抗。” |

|

|

“农、林之路 竹、丝之岗” 展览现场还展示民众花园各个时期的录像与照片,以及民众花园植物研究的成果。西三歌队的蔡所、刘浩与尺八演奏者自在共同为民众花园创作了一首歌曲在新的民众花园中演唱。参观展览的人可以创作手工植物放入民众花园中。创作者希望在新民众花园中继续“在居民之间产生联系”的理想。 |

|

|

“农、林之路 竹、丝之岗” 竹丝岗社区的居民印尼华侨徐叔日常喜欢做手工花盆,曾参与过扉美术馆发起的“民众花园”项目。他即将搬家,希望把家里搬不走的植物放在美术馆保管,如此便诞生了“植物福利院”:鼓励更多对植物/种植感兴趣的人把植物放进美术馆,大家一起欣赏绿植和交流种植知识,或是分享与植物有关的记忆和故事。 |

|

|

“农、林之路 竹、丝之岗” 徐坦对徐叔进行访问(致谢:扉美术馆) |

|

|

|

“农、林之路 竹、丝之岗” 中英文海报(致谢:扉美术馆) |

艺术家在2015年、2016年就人和所谓自然界的关系这一议题对东亚地区的一些人进行了调研和采访:“我意识到,在东亚的文化背景中所存在着的一种特殊情况……传统的文明和当代文化混合成为一种信念,并且这种混合意识对人和自然世界的关系描述,显现出一种特殊性,和相似性。”

在采访的基础上,艺术家对调研涉及的议题又进行了进一步的探索,并以影像的方式呈现了最终的结果。影像共有七屏,主要呈现了艺术家对分别来自广东、京都、新加坡、旧金山的四位受访者的访问。

其中一屏《当我妈在树林中,谁对她说话》呈现的是艺术家2015年对居住在广东肇庆四会县石狗镇大坳村的一个家庭的调研和访问,受访对象为翁先生。翁先生谈到母亲在某一天早上失踪在村后的山里,村里近百人找了一天都不见踪影。第二天母亲回来了。在艺术家看来,翁先生的讲述充分体现了人与环境、灵、本地宗教的关系。

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 31′44″ | 2015 | 致谢:维他命艺术空间 |

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 31′44″ | 2015 | 致谢:维他命艺术空间 |

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 31′44″ | 2015 | 致谢:维他命艺术空间 |

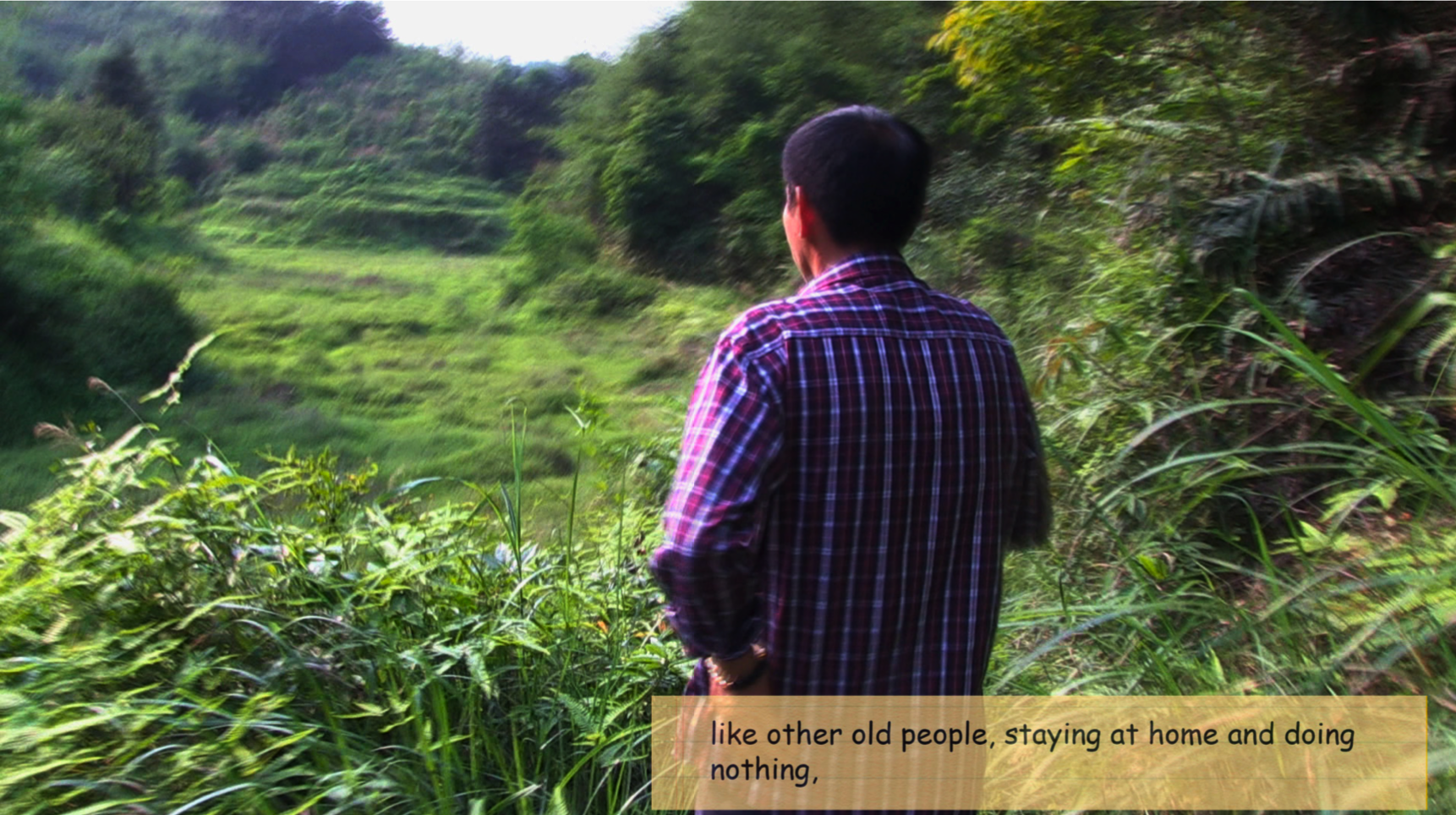

《种子和叶子 1》与《种子和叶子 2》呈现的是艺术家于2015年春在京都植物园对植物园前园长重茂松谷进行的采访和相关调研。园长谈到日本园林文化与宗教的密切关联,以及日本园林和欧洲园林的差异。作为科学家,他崇拜生命,也相信神与灵的能量。他自述经历过与植物的心灵感应(采访中他谈到他和植物发生交谈的三次经历)。园长也谈到未来人类如何面对环境的破坏,以及相信科学对于环境保护的重要意义。

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 19′12″ | 2015 | 致谢:维他命艺术空间 |

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 19′12″ | 2015 | 致谢:维他命艺术空间 |

《地母和煤矿里的金丝雀 1》与《地母和煤矿里的金丝雀 2》呈现的是2016年夏艺术家在新加坡与女教师、社会运动人士李安妮的对话和相关调研。她用种子和厨余垃圾在巨大、棘手的城市环境里种植植物。李安妮的住所周围有好几家中餐馆提供“有机”蔬菜,但是每天都会将大量新鲜蔬菜“边角料”扔到街头的垃圾箱里,她十分心痛,就经常从垃圾箱里回收新鲜蔬菜自己吃。2015年春季某天,安妮因食物中毒而中风,半身不遂。原来,邻居不仅扔掉大量蔬菜,还在巷子里施放了鼠药和杀虫剂。对于当今资本主义社会对于自然资源的浪费,安妮表示了强烈的批判,认为资本主义让人失去的最重要的东西是“对其他生命的尊重”,人们忘记了只有给予才能得到。

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 22′52″ | 2016 | 致谢:维他命艺术空间 |

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 22′52″ | 2016 | 致谢:维他命艺术空间 |

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 22′52″ | 2016 | 致谢:维他命艺术空间 |

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 17′53″ | 2016 | 致谢:维他命艺术空间 |

|

|

“当我妈在树林中,谁对她说话?” 录像 | 28′22″ | 2016 | 致谢:维他命艺术空间 |

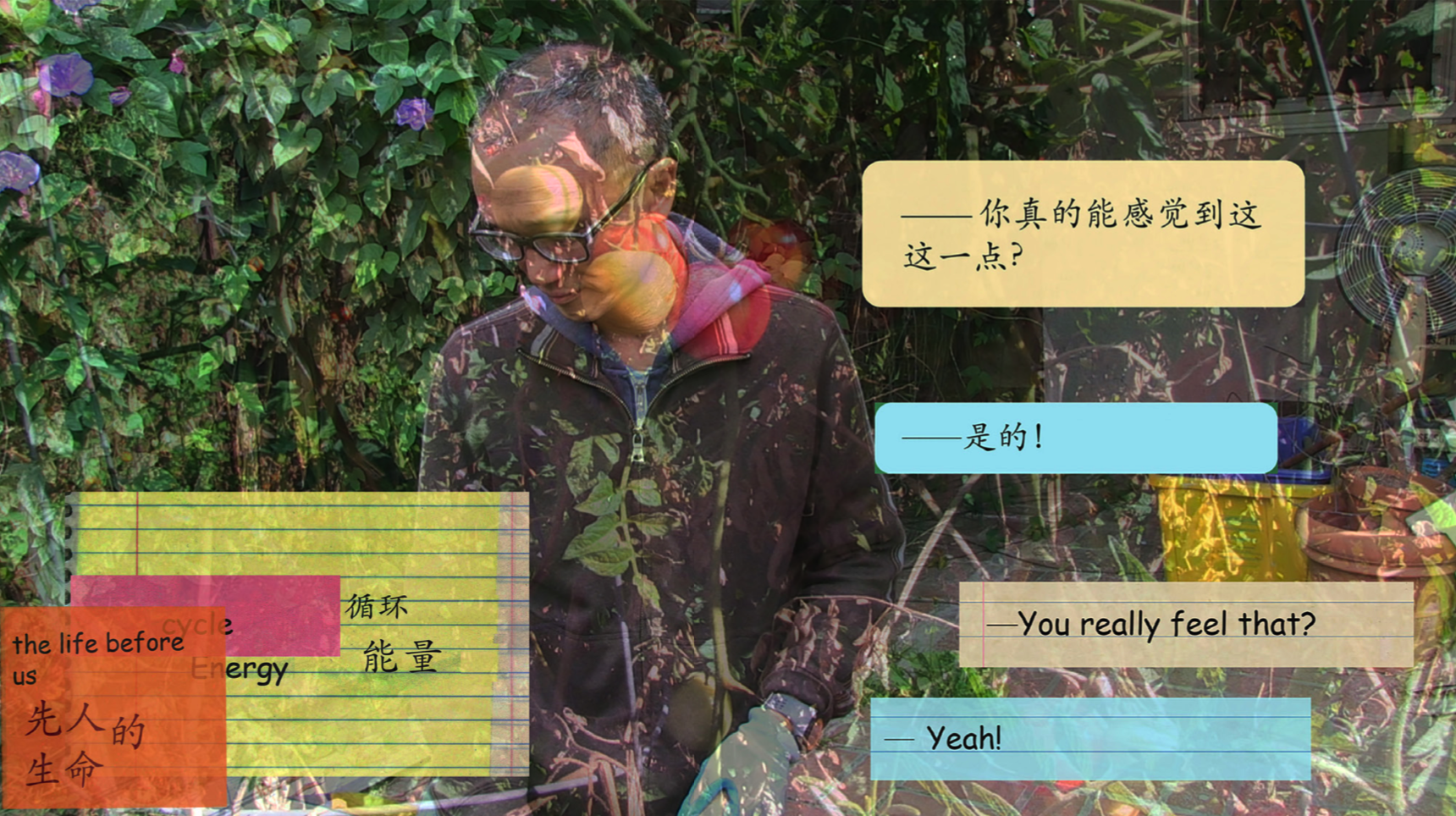

《那天我真的感觉到了 1》与《那天我真的感觉到了 2》呈现的是艺术家2015年至2016年艺术家在旧金山的调研过程中与建筑师、社区规划人、社会运动领导者陈志浩的谈话与相关研究。陈志浩成长在一个从广东台山移民到旧金山湾区的海外华人家庭。有一次,旧金山湾区的奥克兰城市议会计划拆除麦迪逊广场公园。这座公园位于华人社区中心地带,是很多代海外华人以及其他群族的人群晨练和聚会的地方。志浩感到这座公园积聚了海外华裔先人们的能量,而拆除它便意味着人们和能量的消散。于是他组织了一场抗议来挽回这座公园,最后成功劝阻了政府官员和开发商的拆除计划。

在与艺术家的访谈中,陈志浩谈到父亲去世后,出于怀念,他开始种菜、打理菜园子。通过种植,他感受到了生命的循环、能量的转换,还有血脉的生生不息,感受了老一代华人虽然离开了这个世界,能量依然存在着。正是这些感受引他走上社区维权运动。

2019年6月25日,徐坦带着两件影像作品以及录像播放设备,来到肇庆市四会县石狗镇金坑乡大坳村翁氏兄弟家做了放映。他第一次来翁氏兄弟家是在2013年,其后进行了数次调研,通过长期持续的交往不断深入议题。

“个展”系列将会不断地把研究阶段性的成果(同时也是作品)带到当初进行调查活动的现场——主要是农村村民的家里和村落活动现场,激发新一轮的对话与研究。

|

|

“个展” 录像 | 28′22″ | 2016 | 致谢:维他命艺术空间 |

|

|

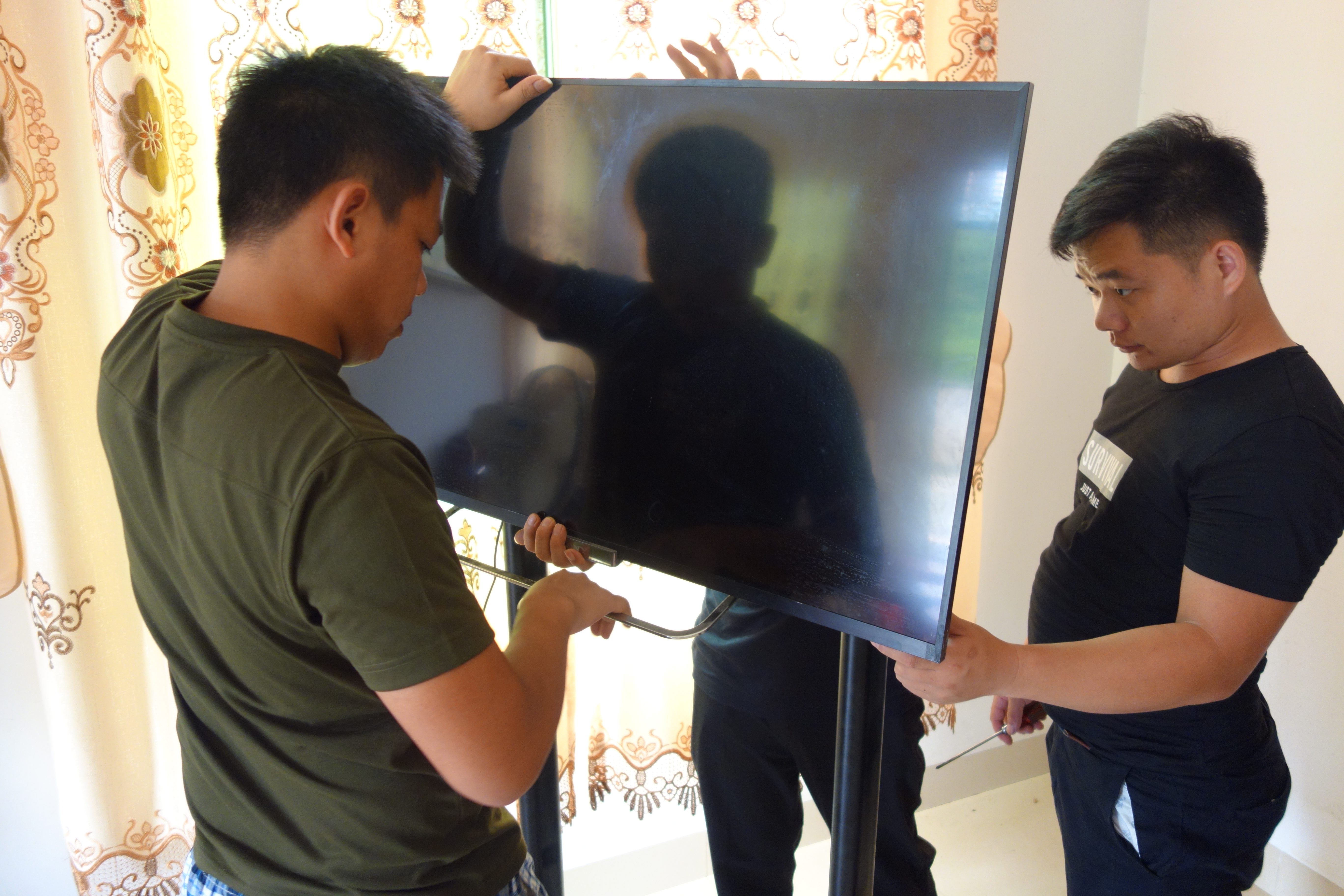

“个展” 展览现场(致谢:顶上空间) |

|

|

“个展” 展览现场(致谢:顶上空间) |

|

|

“个展” 展览现场(致谢:顶上空间) |

所有图片、视频由艺术家提供,版权归艺术家所有