|

|

1996年,多空間創辦者馬才和與嚴明然與非專業舞者花了一年在新界元朗進行與土地相關的身體訓練,並在大江埔排演了《昏迷I – 甦醒》。攝影師:張志偉 |

|

|

1996年,多空間創辦者馬才和與嚴明然與非專業舞者花了一年在新界元朗進行與土地相關的身體訓練,並在大江埔排演了《昏迷I – 甦醒》。攝影師:張志偉 |

多空間由舞蹈藝術家馬才和(Victor)與嚴明然(Mandy)於1995年成立,是香港第一個把環境舞蹈[1]帶到新界鄉郊進行的藝術家組合。馬才和與嚴明然都是香港演藝學院舞蹈學院首屆(1988年)畢業生,二人畢業後曾加入香港芭蕾舞團擔任全職舞者。1990年,馬才和重返演藝學院修讀戲劇,嚴明然加入城市當代舞蹈團擔任全職舞者。1995年,二人離開大型舞團,一起創立多空間(Y-Space)。

多空間是一個非牟利的表演藝術團體,旨在以舞蹈開拓表演藝術的可能性、尋找新的舞蹈語言及演出路向。多空間的英文名字是Y-Space,對藝術家來說,Y的意思是:「Wild/Wide/原始、廣闊;大自然、生命、呼吸、陽光、空氣、水分、泥土、有機…」[2] 因此,多空間關心的不單是舞者身體跟黑立方裡的音響、燈光和佈景的配合,也更關心身體與自然的關係。在舞團成立至今的25年裡,代表的舞台作品包括《冇關係》(1995、2005)、《不是雙人房》(1995-1998、2010)等,戶外作品包括在公園進行的《鼓舞同歡在公園》(1999)、大街上發生的《呼吸》(2000-2008)、神功戲棚裡進行的《尋找快樂金鎖匙》(2008-2009) 等。二人也拿到過亞洲文化協會利希慎獎學金,前往美國考察當代舞蹈及劇場。為了進一步推廣環境舞蹈,二人於2004年成立的i-舞蹈節(香港)裡特別設立了「四圍跳」系列,每年邀請世界各地不同的舞者來到香港尋找不同空間創作,包括農田、唐樓間、碼頭等地方。2016年,馬才和獲得香港藝術發展獎「藝術家年獎」(舞蹈)。

在談論香港當代舞蹈發展時,評論人普遍同意舞者潘少輝是在香港創作環境舞蹈的第一人。早於90年代初期,潘少輝已經把舞蹈帶到不同的城市空間裡。與之不同,馬才和與嚴明然的環境舞蹈發生在新界的田野中。劉天明在其題目為《1990年代的現代舞編舞》的哲學碩士論文裡簡短地寫:「他們(多空間)的特定場域性(site-specificity)與潘少輝的不一樣,多空間把表演的場地看成是為了自由的空間,他們半裸地跳躍和伸展,表現舞者的情緒,又會在空間點起營火。」[4]而著名舞評人洛楓評價多空間「走入社區、社群,甚至大自然的山林田野,它的「在地性」跟著這個城市發展的節拍走。」[5]

如是者,這研究項目將集中討論多空間於新界鄉郊所創作的環境舞蹈作品,包括《昏迷I & II》(1997-1998)和《舞在圍村 I - III》(2010-2013)。

昏迷I – 甦醒

日期 - 1997年2月22-23日

地點 - 元朗錦田大江埔(元朗平原)

/一股藏在地裡的原始力量,在九七回歸前突然被驚醒,它們從土地裡吃力地爬起來,窺視周遭的一切,驚覺環境早已面目全非,自己不再屬於這裡,這裡充滿爭奪和仇恨,不再和平。最後它們決定離開這片生活了億萬年的土地,另覓桃源。/

昏迷II – 尋找失去的感覺

日期 - 1997年4月

地點 -灣仔駱克道、天橋

日期 - 1997年5月3日

地點 -九龍城獅子石道、尖沙咀彌敦道柏麗大道

/一班從地底裡爬出來的土地幽靈,由泥沙風塵的田野步向發展快速的水泥都市延續《昏迷II-尋找失去的感覺》,嘗試在我們生活的都市裡尋回那正幻滅的情、景與地。他們走到都市,嘗試尋找失去的一切,同時穿梭在一班拚命奔走跌撞的都市人身邊,發現彼此都在迷失尋找……/

|

|

《昏迷I – 甦醒》演出時的情況。攝影師:張志偉 |

1997年2月的一個週末,正月十六、十七日,元朗錦田的泥土質地不濕,也沒有太乾,因為那年的冬天沒有下很多雨。藝術家馬才和與嚴明然帶領著七位素人舞者在元朗錦田大江埔演出《昏迷I – 甦醒》。作品雖然只演出兩天,但背後經歷的卻是長達一年多和土地「談情」的時間。「我們由掘田開始,和學員先學習錦田的泥土是怎麼樣的。我要大家首先願意把身體滾在泥土上,但原來這要求都很難,因為都市人怕髒。本來我們有十幾位學員的,最後剩下這七位。」在訪談裡,馬才和以「談戀愛」總結那一年的時間。

《昏迷I – 甦醒》是一個把當代舞與新界土地結合的創作。馬才和與嚴明然先招募了十多位非專業舞者,包括會計師、老師等,再以一年多的時間與他們實地進行身體訓練。對於馬才和來說,環境舞蹈是應該先啟發自那個地方,再和那個地方結合的,特別因為他是從小在錦田長大的原居民,所以如何把當代舞帶回自己成長的土地上一直是他在創作中所關心的。馬才和與嚴明然以「有機形體」系統化這套訓練,圍繞泥土、地心吸力和呼吸而設計了不同培訓。首先,學會與土地接觸是這次創作的第一步。馬才和與嚴明然帶領學員躺在泥土上,以皮膚感受土地的質地。訓練橫跨一年四季,隨著天氣的變化,泥土時而濕潤,時而乾爽。學員先以背部躺在泥土上,頸脊直接與土地接觸。藝術家引領學員閉上眼睛,聆聽自己的呼吸,尋找身體被地心吸力所拉住那一點,想像身體透過呼吸而跟風、泥土結合為一。當學員漸漸懂得感受土地後,藝術家便跟學員用身體創作不同的聲音,回應自然。在訓練裡,馬才和與嚴明然與學員通過實驗呼吸的不同節奏,創作了不同的音調、節拍和聲音,而這些聲音都成為了演出元素。同時,他們也花時間認識錦田的樹,跟學員一起爬上幾百年老的樹,觀察樹幹的生長、觸摸樹紋的質地。

|

|

《昏迷I – 甦醒》用了一年時間,跟素人舞者在新界元朗跟土地進行練習。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷I – 甦醒》裡面包括爬樹練習。攝影師:張志偉 |

|

|

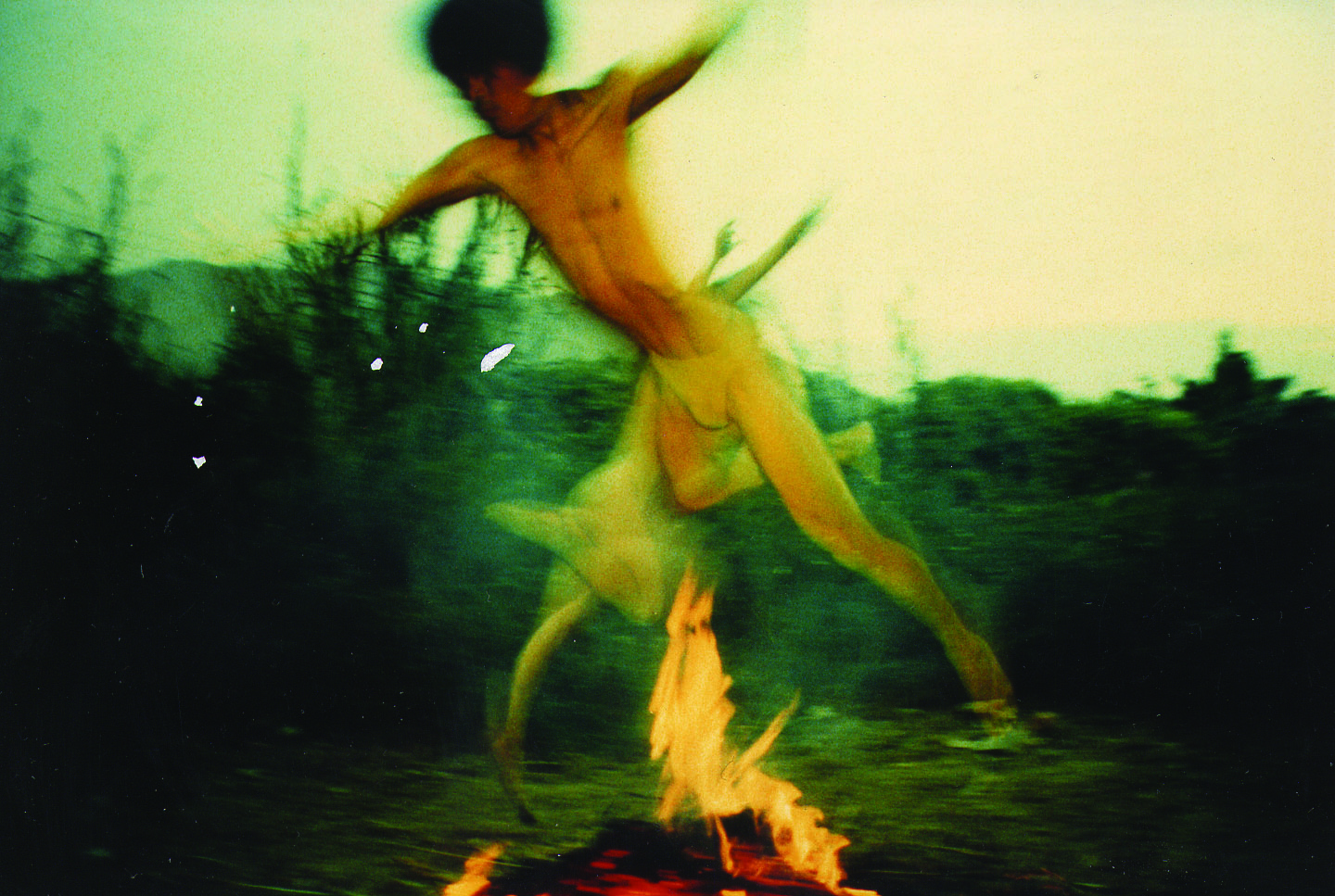

《昏迷I – 甦醒》裡,藝術家在田野生火起舞。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷I – 甦醒》裡,藝術家在田野生火起舞。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷I – 甦醒》用了一年時間,跟素人舞者在新界元朗跟土地進行練習。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷I – 甦醒》用了一年時間,跟素人舞者在新界元朗跟土地進行練習。攝影師:張志偉 |

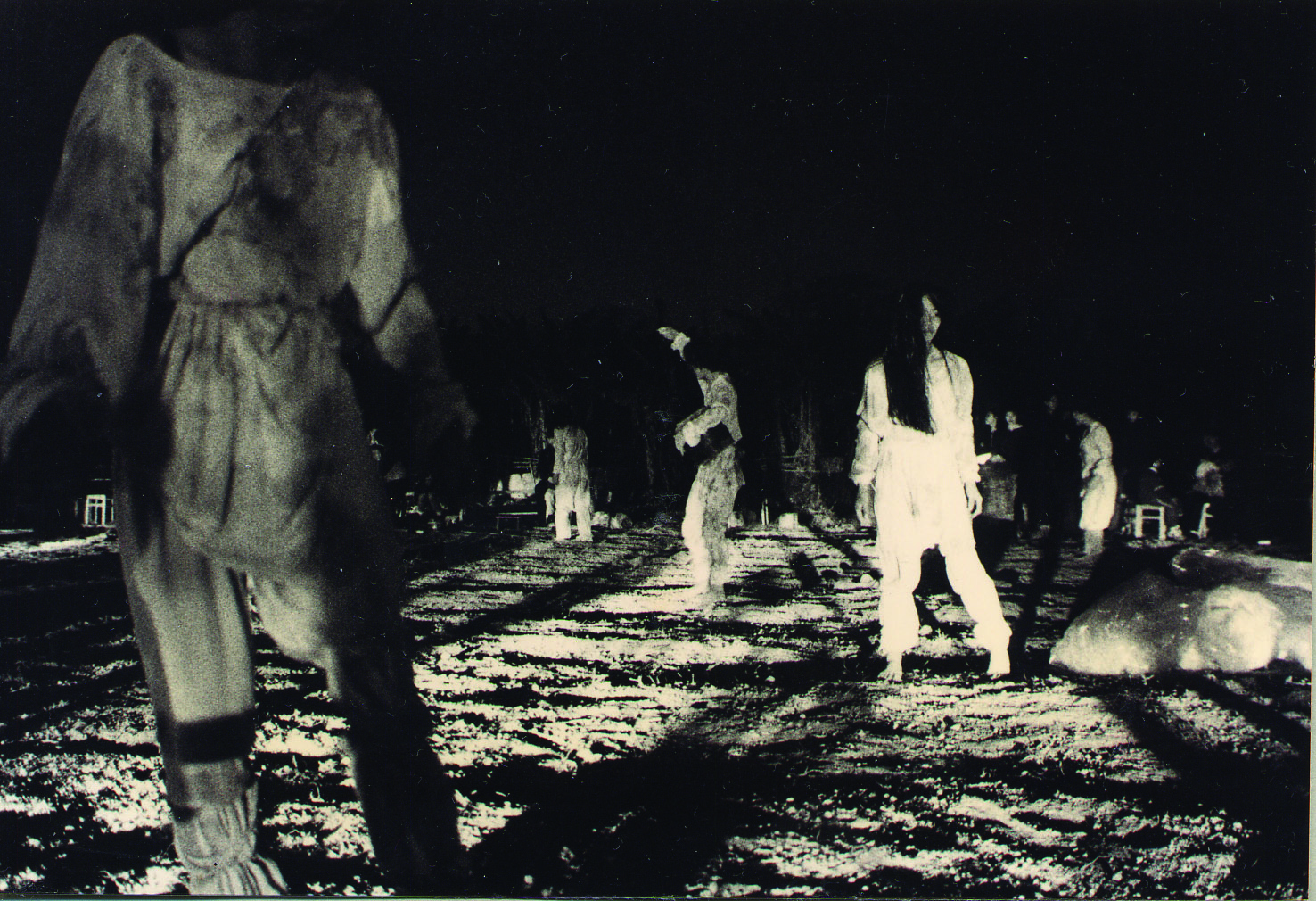

經過一年的在地訓練後,馬才和與嚴明然與學員創作了一個關於土地幽靈的故事:昏睡了千億年的七位土地幽靈在當時97回歸時的歡欣和擔憂裡甦醒,他們合力喚醒保護河水(嚴明然飾),一起探索這片改變中的土地。故事簡單,演出的重點在於舞者與自然的互動。演出一開始,馬才和飾演第一位醒過來的土地幽靈,他往還在昏迷著的幽靈撒鹽巴,本來躺在泥土上、以白膠袋蓋著的幽靈慢慢醒過來,一個一個的從泥巴中爬出來,開始發出高低音不同的呼吸聲,探索周邊的環境。幽靈的身體有時候往空中發展,把手腳伸展開,有時候回到大地,在泥地上滾動。後來,保護河水的幽靈醒來了,她點起營火,與幽靈以節奏感更強的身體圍著火跳動。水幽靈與土地幽靈以接近裸著的身體再火旁強勁地舞動,好像是一場祭祀的儀式一樣。

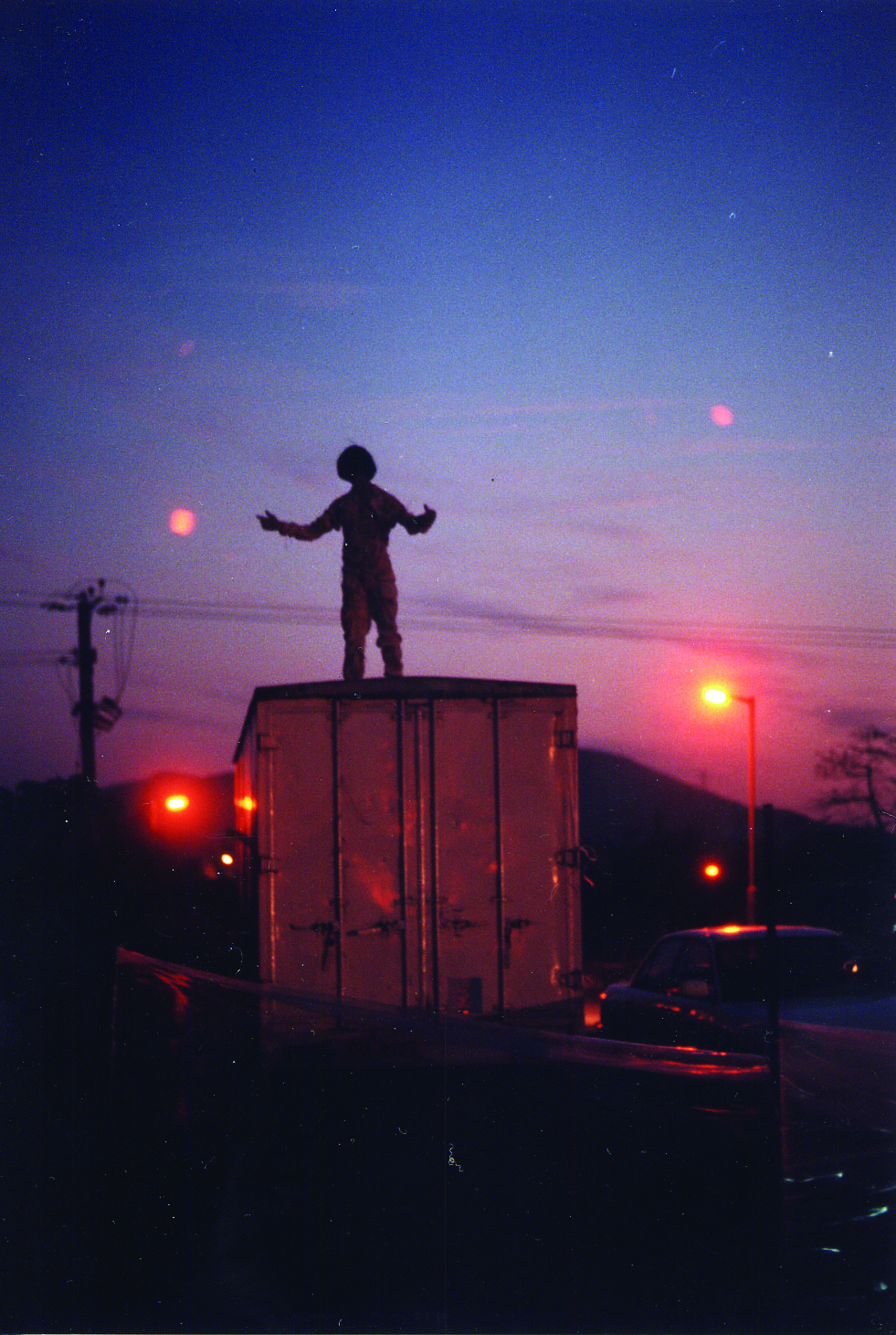

雖然故事和舞蹈都是編好的,但正式演出的時候,因為意外而產生了不同的效果。本來,馬才和與嚴明然計算好冬天的日落時間,預算在日落前的那個「魔法時間」落幕演出。但是,第一天演出由於有交通事故,接載觀眾的巴士遲到了,最後在日落後才能開始演出,馬才和要借用朋友的車打開車頭燈,才能順利演出。第二天則順利演出了。

|

|

《昏迷I – 甦醒》演出時的情況。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷I – 甦醒》演出時的情況。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷I – 甦醒》演出時的情況。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷I – 甦醒》演出的第一天比原定時間晚開始了,所以演出後段已經入黑。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷I – 甦醒》第二場順利趕在黃昏的「魔法時間」完成。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷I – 甦醒》裡,嚴明然扮演河水幽靈。攝影師:張志偉 |

在《昏迷》這組作品中,藝術家關心的是在新界鄉郊的土地上,到底還有什麼東西與人類共存著的呢?於是他們以土地幽靈這角色回應這問題。土地幽靈是這作品中一個核心的概念,對於藝術家來說,土地幽靈不是人類,也不一定跟宗教有關,而是想像人類跟土地的所展開的多元關係的可能性。在《昏迷I– 甦醒》中,土地幽靈因鄉郊發展而甦醒,他們帶著一身元朗的泥土,在《昏迷II– 尋找失去的感覺》 步進城市空間,包括啟德機場、灣仔、尖沙咀,了解都市的環境到底是怎麼樣的。

與《昏迷I– 甦醒》不同,參與《昏迷II– 尋找失去的感覺》的都是專業舞者。這續集的分場包括:投降、接住、過渡、中英雙人舞、狗臉歲月等。從這角度看,《昏迷II– 尋找失去的感覺》比《昏迷I– 甦醒》多了藝術家對時政的註腳和看法。但當中的創作點還是以自然出發的。演出分兩大部分,首先是戶外演出的部份,其次是劇場裡的演出。以馬才和與嚴明然為首的土地幽靈披著一身泥巴走到市區,緩慢地走路 。舞者沒有刻意表演,他們更似以身體打岔城市本來的節奏。在這部分,舞者滿是泥巴的身體是自然,自然本來是跟城市一體的,但在城市人的目光中,這些土地幽靈忽然被淪為外來物,髒。演出的第二部分,所有舞者回到劇場,把在鄉郊和城市所發現的不同碎片,拼合成這場演出。舞台演出中,除了土地幽靈外,馬才和與嚴明然還加入了城市人的角色,他們吃喝玩樂,享受著物質生活,和土地幽靈的質樸形成對比。

就跟自然的關係來說,這部份演出的重點不在跟自然互動,而是總結《昏迷I》和《昏迷II》戶外演出的創作,把那些經驗和想法歸納在這個舞台上。因此,當舞評人洛楓在評寫《昏迷II– 尋找失去的感覺》舞台演出時,也指向更多符號式的閱讀:「編舞馬才和十分悲觀,整齣舞作調子低沉、黝黑,即使有光也是狂暴迷幻的強烈照射,香港後九七的景觀在他的舞動下,不是支離破碎便是方生方死,每樣事情的碰撞都指向沒有出路的終局。」[6] 馬才和在今天回看《昏迷I》和《昏迷II》這組作品,說:「90年代初,我學成回到新界,眼看我成長的農田和河流已被收回了,不再存在了。整片錦田的土地變成了另一個樣貌,更激發我要用上一年多時間,那麼不計成本的創作這組作品。」

|

|

《昏迷II– 尋找失去的感覺》,土地幽靈在灣仔起舞。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷II– 尋找失去的感覺》,土地幽靈在灣仔起舞。攝影師:張志偉 |

|

|

《昏迷II– 尋找失去的感覺》,土地幽靈在九龍城起舞。攝影師:張志偉 |

製作名單 -

昏迷I – 甦醒

導演:河馬

編舞及演出:馬才和及嚴明然

演出:鄧愛華、陳俊敏、梁廣輝、馮慧珍、陳燕兒、張茵及梁嘉能

環境裝置及服裝設計:譚達強

燈光設計:于偉雄

監製:鍾小梅

昏迷II – 尋找失去的感覺

導演及構思:河馬

統籌及演出:馬才和 及 嚴明然

演出:鄧愛華、陳俊敏、梁廣輝、馮慧珍及陳燕兒

服裝設計:譚達強

|

|

《舞在圍村II》的劇照。 |

在《昏迷》之後,馬才和與嚴明然所帶領的「多空間」也開始往多方面發展,除了舞台演出之外,他們也多花心力向大眾推廣舞蹈,特別是把當代舞跟新界的傳統文化結合,嘗試不同的表演形式,包括在公園裡進行《鼓舞同歡在公園》(1999年)、在離島演出關於捕魚人的故事《香港船與島的故事》(2004年)、以傳統戲棚表演當代舞的項目《戲棚計劃(I-II)》(2008-2009年)。到了2010年,舞團創作了《舞在圍村》,把圍村文化[7]跟舞蹈和話劇結合,被很多評論人稱讚為雅俗共賞的創作。《舞在圍村》這系列作品由社區文化大使計劃支持,預期觀眾是沒有劇場經驗的市民,所以這系列的很多處理方法都以簡單易明的方法講關於圍村、農民和動物的故事,希望能引起公眾對鄉郊文化、圍村歷史、保育意識等方面的關注。

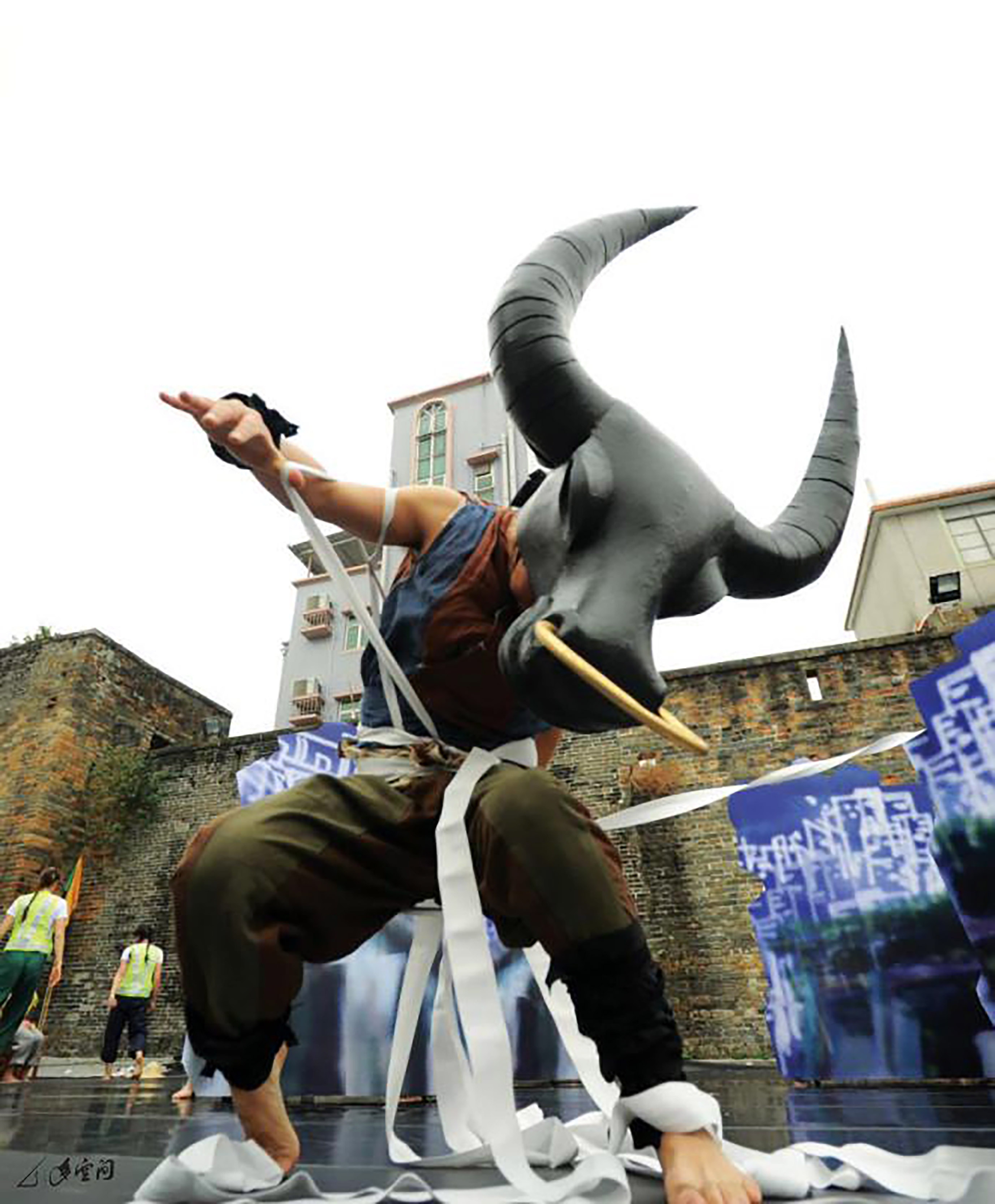

與《昏迷》不一樣,《舞在圍村》的重點是在說故事,也因而比《昏迷》少了很多身體跟自然的「戀愛感」。《舞在圍村I – 消失中的水牛》的故事與圍村文化非常緊密,故事的緣起是「打醮」[8],根據傳統,圍村每十年一次的「打醮」是村民對土地的敬拜,同時向上天祈求,保佑農產的生長。但對於故事的主角來說,這些已經沒意思,因為他已經移民外國,不用再過著耕田的生活。主角因「打醮」這習俗回到新界,重遇旺財,旺財是主角從小一起長大的新界水牛。在演出裡,旺財由來自韓國的形體演員金大建飾演,頭上穿著黑色的牛頭面具,而主角的名字是大水牛,由話劇演員胡智健飾演。演出裡的對白、形體演出各佔一半,在其中一幕,一個晚上,水牛背對背地背著大水牛,大水牛看著滿天星星,回想小時候的日子,感嘆鄉郊地方因城市發展而變得面目全非,彷彿是馬才和作為創作者和原居民的內心寫照。最後,主角大水牛遇見從前的愛人,毅然決定留在新界投入保育工作。

這次演出獲得了不少專家讚賞,藝發局評審員何天虹博士寫:「舞蹈場境與當地環境融為一體,而在場觀眾也不時對劇場展現的情節作主回應,感覺很是親切及有共鳴感。」[9]「多空間」後來推出的《舞在圍村II – 阿牛回來了!》和《舞在圍村III – 2046 小牛講古仔》加入了更多互動的元素,譬如直接在農曆新年時跟圍村村民慶祝,把傳統的圍村節慶儀式加到演出裡。

|

|

《舞在圍村I》,水牛背著大水牛看星。 |

|

|

《舞在圍村I》,水牛由來自韓國的形體演員金大建飾演。 |

|

|

《舞在圍村I》劇照。 |

舞在圍村I – 消失中的水牛

2010年12月25日- 錦田吉慶圍、

2010年12月27日- 粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠、

2011年1月2日-上水鄉廖萬石堂、

2011年1月16日- 元朗屏山鄧氏宗祠、

2011年1月23日- 元朗八鄉橫台山遊樂場

/昔日香港居民以務農為生,用水牛協助犁田耕種。現今農業式微,稻田荒廢,水牛頓無所依。故事講述一名移居外地的圍村人「大水牛」,回鄉參加「打醮」,與小時候一起耕作的水牛「旺財」重遇。時移世易,人面全非,城市發展不單改變了圍村四周的生態環境,昔日村民簡單純樸的生活也隨之消失,人躺在水牛背上看星的日子不再復見。旺財最後因為生存空間一再縮小而走上末路,大水牛只能無奈地送旺財最後一程,並感嘆城市巨輪的無情,心灰意冷,唯在打醮最後一天,重遇昔人戀人,最後決定一起投入保育工作。/

藝術總監、編舞及構思:馬才和

監製及編舞:嚴明然

導演:李俊亮

編劇:陳文剛

演員:胡智健及金大建

主要舞者:廖向民、林俊浩、黃瑞麟、黃碧琪、姚潔琪及Christine Kehr

現場音樂:文家威

音響設計:羅浚謙及陳復興

佈景設計:劉銘鏗

服裝設計:梁健棠

舞蹈大使:吳鈺瀅、潘凱琳、潘美玲、馬秀英、朱詠儀、吳淑如、黎嘉雯、吳紫瑩、葉家儀、劉惠君、何心鈴、葉彩鳳、朱穎華、傅凱華、林城珠、高小菁、鄧愛蓮、張嘉欣、黃芷維、魏詩敏、曹雅盈、周健嫻、馮顯峰及丘嘉熙

舞在圍村II – 阿牛回來了!

2012年9月30日 - 粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠、

2012年10月2日- 上水鄉廖萬石堂、

2012年10月7日- 元朗屏山鄧氏宗祠、

2012年10月14日 - 粉嶺圍、

2012年10月23日- 錦田吉慶圍

/「舞在圍村II-阿牛回來了!」計劃延續2010年「香港歷史系列II-舞在圍村-消失中的水牛」的使命,發掘具本土文化特色的社區及地點,將當代藝術推介給普羅大眾,除將現代舞再次推廣至圍村,更鼓勵生活在城市的香港人走進不同的社區,領略不一樣的地區特色,保留具有香港本土特色的文化,推動可持續發展理念。/

藝術總監、構思及佈景設計:馬才和

監製及編舞:嚴明然

導演及聯合編劇:李俊亮

聯合編劇:潘詩韻

舞台監督及執行舞台監督:黎珮賢

助理舞台監督:何家敏

現場音樂及作曲:Edmund Leung

音響設計:羅浚謙

服裝設計:鄭慧瑩

服裝統籌:呂琼珍

攝影:張志偉

舞在圍村III – 2046 小牛講古仔

2013年12月28-29日 - 錦田吉慶圍、

2014年1月4-5日 - 元朗八鄉橫台山遊樂場、

2014年1月18-19日- 北區公園外停車場前之廣場

/活動為一系列公眾藝術推廣節目,將現代舞帶入新界圍村。舞在圍村III(終極篇)《2046 – 小牛講古仔》計劃延續「舞在圍村」系列的使命,從2010年的《消失中的水牛》至2012年《阿牛回來了》連續三個作品,以新界多年發展為創作背景,發掘具本土文化特色的社區及地點,將當代藝術推介給普羅大眾,除將現代舞再次推廣至圍村,更鼓勵生活在城市的香港人走進不同的社區,領略不一樣的地區特色,保留具有香港本土特色的文化,推動可持續發展理念。/

藝術總監、構思及聯合導演:馬才和

監製及編舞:嚴明然

編劇及聯合導演:甄拔濤

現場音樂及作曲:梁卓堃

服裝及佈景設計:鄭慧瑩

服裝設計助理:程凱雯

錄像設計:楊振業

燈光設計:羅文偉

音響設計:羅浚謙、顏志杰

助理排練及舞者:施卓然、邱加希

演員:陳瑋聰

舞者:陳俊瑋、鄧曉霖

單張及海報設計:Sara L

舞台監督:丁美森

執行舞台監督:馬嘉裕

中國書畫:嚴振德

社區舞蹈大使:陳旭芬、呂諾欣、劉小欣、鍾雪顏、陳祖欣、麥慧琛、甘迪雅、甘志好、黃嘉慧、霍泳棋、王文瑛

© 除了特別註明外,所有照片版權均屬多空間(Y-Space)所擁有。

參考資料