|

|

藝術到家標誌 |

|

|

藝術到家標誌 |

藝術到家於2008年成立,由張嘉莉(Clara Cheung)擔任藝術總監、藝術家陳佩玲(Peggy Chan)擔任行政總監、攝影師張震揚(Martin Cheung)擔任節目總監。藝術到家為民間非牟利藝術組織,並註冊為慈善團體。團隊致力把藝術帶到香港的城市與郊野空間,以流動的方式接觸層面更廣泛的社羣。在成立至今,她們先後創作藝術裝置巡遊《求生術》(2009-2010,香港和澳門)、《講三講四》藝術討論會(2012,香港西九海濱長廊)等活動,並在2014年開始發展與生態有關的項目,包括巡遊藝術教育計劃:《尋找海岸線》(2014、2018)。自 2016年開始,團隊開展了源野系列,通過藝術創作和藝術教育項目帶大眾走進香港的自然環境裡,展開探討本土相關的議題。

本研究將紀錄藝術到家圍繞生態議題而設計的經驗式教育項目《尋找海岸線》(2014、2018-19)與《源野呼吸大地藝術營》(2017、2019)。以及跟生態專家合作的源野系列藝術節(2016、2018)。

在整個研究項目裡,我們紀錄了香港大學的「塑造大地」 ,在麥詠詩的班房裡,大學生先從認識歐美大地藝術歷史的發展開始,再把課堂所學應用在每年不同的地方裡進行創作,包括林村、荔枝窩等地方。與之不同,藝術到家的對象是中小學生,而且不是學分課程,在運作上會有多一點的彈性。

|

|

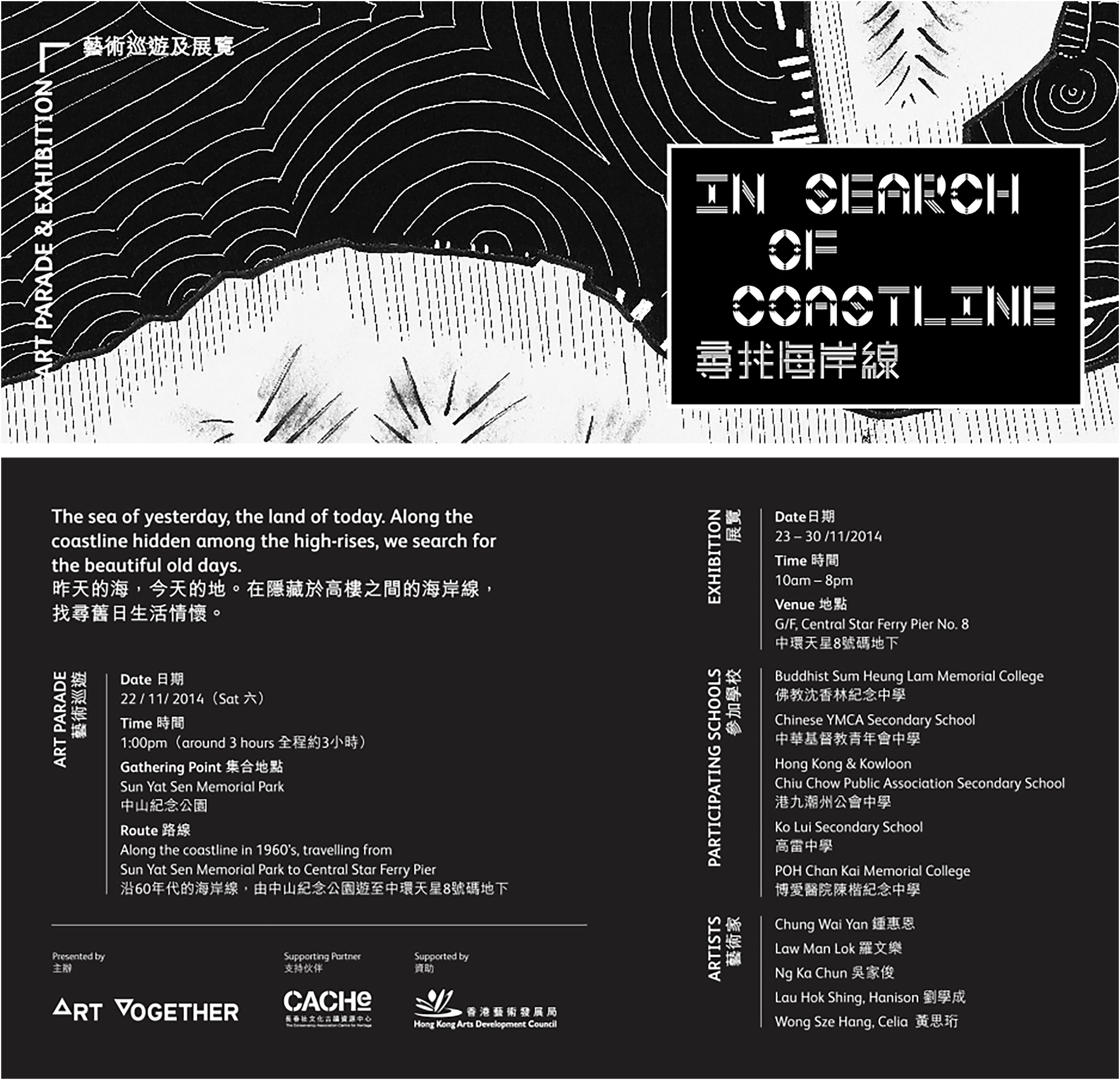

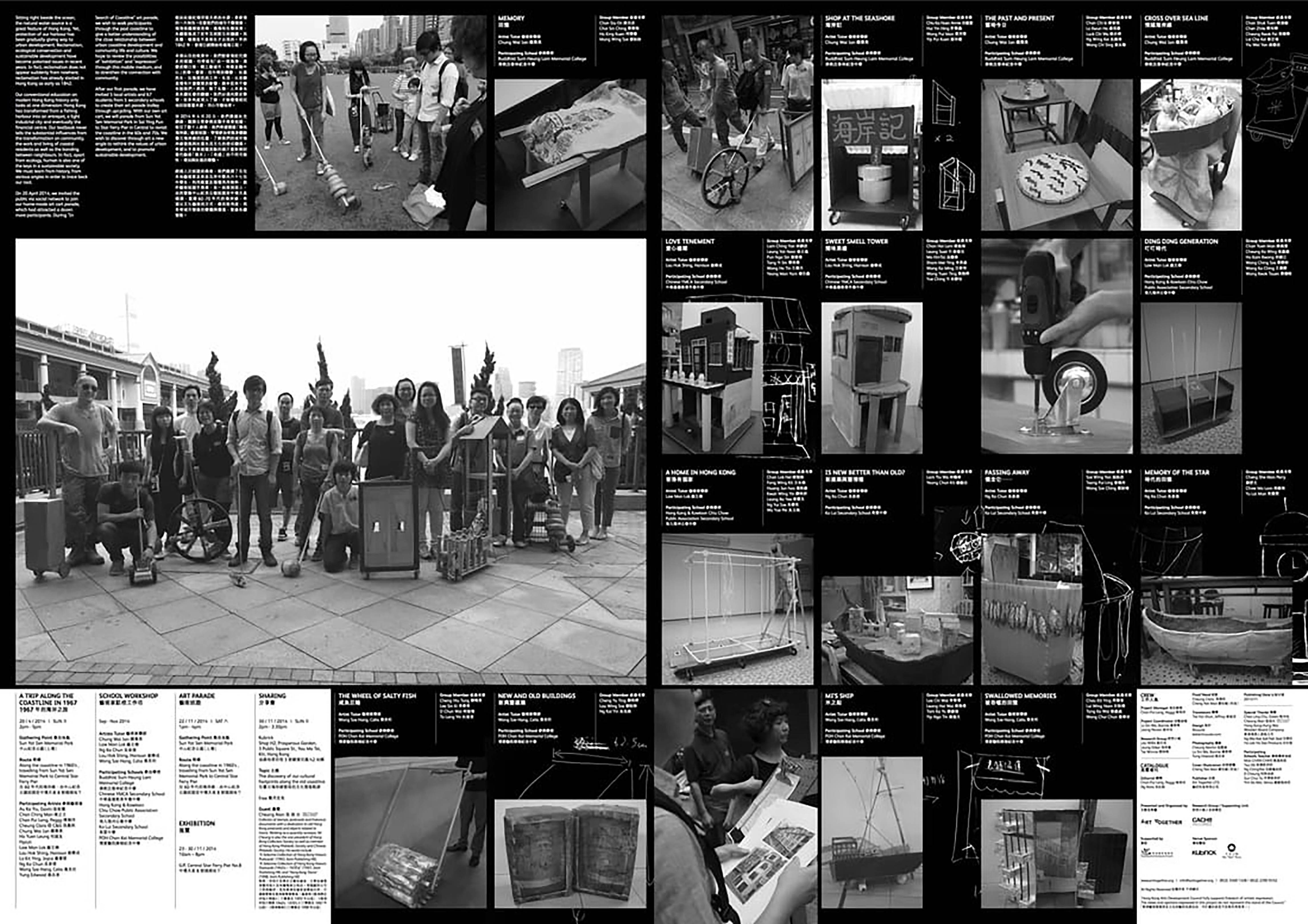

2014年《尋找海岸線》的小冊子 |

|

|

2014年《尋找海岸線》的小冊子 |

|

|

2014年《尋找海岸線》巡遊情況。 |

|

|

2014年《尋找海岸線》巡遊情況。 |

|

|

2014年《尋找海岸線》巡遊情況。 |

|

|

2014年《尋找海岸線》巡遊情況。 |

|

2014年《尋找海岸線》影片 |

第一屆《尋找海岸線》於2014年舉辦,主題為「沿著消失的海岸線 / 步步重拾舊日的沿海人情」,以香港的填海歷史為中心。在團隊的解說裡,她們寫:

「能如此接近海洋這天然的水源,是香港的一大特色。但當我們的城市不斷發展,海港保護漸被忽略,填海和生態保育、永續發展成了近年互相對立的議題。而其實,填海並不是現在才出現的。早於1842年,香港已經開始有填海工程。本港以往的教育中,我們對香港近代歷史的認識,均停留在『由一個漁港,演變成轉口港、輕工業城市、商業金融中心』的單一層面,但中間的轉變,社區民生、沿海居民的工作、生活,以至鄰里情有什麼實質的影響,課本從來不會告訴我們。然而,除了生態,人本身也是永續社會的關鍵。我們必須向歷史學習,從多角度深入了解,才能環環相扣地回到尊重本源,用心守護地球。」

於是,她們邀請公眾自製手推車沿六、七十年代的海岸線巡遊,由西營盤中山紀念公園走至中環天星碼頭。巡遊於2014年11月22日進行。參與計劃的藝術家有鍾惠恩、羅文樂、吳家俊、劉學成與黃思珩,參與的學校共五家,包括佛教沈香林紀念中學、中華基督教青年會中學、港九潮州公會中學、高雷中學與博愛醫院陳楷紀念中學。

|

|

2018-19年《尋找海岸線》 |

|

|

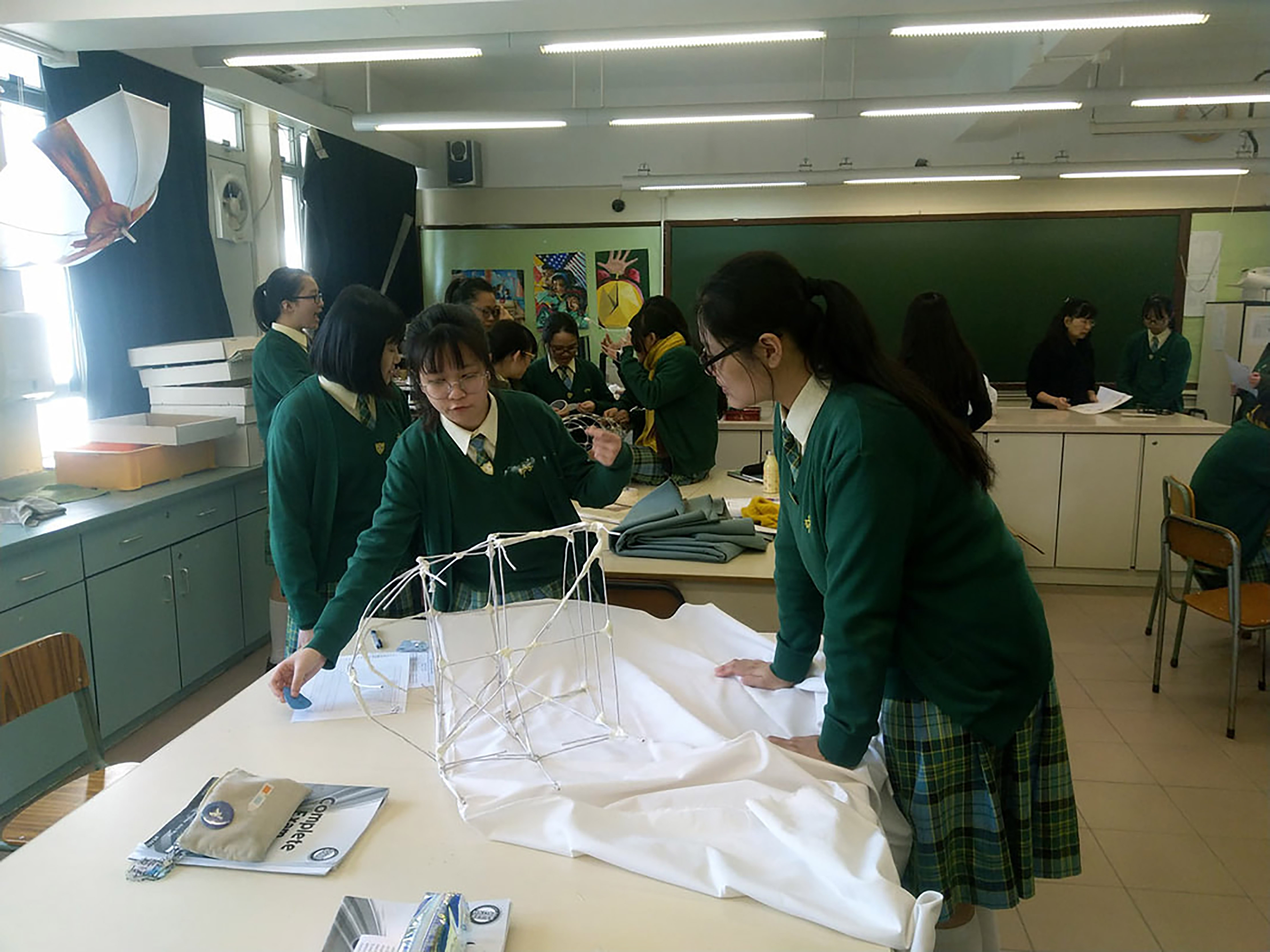

2018-19年《尋找海岸線》工作坊與實地考察的情況。 |

|

|

2018-19年《尋找海岸線》工作坊與實地考察的情況。 |

|

|

2018-19年《尋找海岸線》工作坊與實地考察的情況。 |

|

|

2018-19年《尋找海岸線》工作坊與實地考察的情況。 |

|

2018-19年《尋找海岸線》影片 |

第二屆《尋找海岸線》於2018-2019年度舉辦,承繼第一屆的概念,這一屆團隊把海岸線的歷史資料搜集擴展至九龍的紅磡、尖沙咀和土瓜灣。以海岸線的角度了解這片地方的話,會發現原來早在宋代,九龍這一帶因鹽場和石礦場而成為經濟重心,在1860年的九龍租約(後來轉為割讓)後,英政府銳意移山填海,開闢土地,使海岸線經歷巨大的變化。藝術家導師劉學成、謝柏齊、陳泳因、鍾惠恩與文美桃分別走到港大同學會書院、真道書院、高雷中學、藍田聖保祿中學、民生書院進行工作坊,然後在2019年的4月邀請公眾與學生創作的巡遊花車從紅磡大環山公園經馬頭圍道走到土瓜灣牛棚藝術村。

《尋找海岸線》以水出發,帶領以生態的眼光重看城市空間,而《源野呼吸大地藝術營》則從以「源野」出發,直接帶學生走到郊野裡體驗學習。在藝術到家眼中,「源野」是一個她們重視的概念:「永續聽起來似是一門大學問,又或是下個世紀的事, 彷彿要心懷大志學懂耕種環保政策什麼什麼的才可談永續。 但其實,永續只是一種延續,如何延續資源,延續自然, 延續地球的本來的面貌。而一切回到基本,都是源於尊重。 若我們用心善待自己、善待生活,善待每一個人,每一種生命, 我們就自然不會做出傷害大地的事。這不是大道理,需要的只是一顆柔軟的心。」[1]

|

2017年《源野呼吸大地藝術營》影片 |

《源野呼吸大地藝術營》分別在2017年和2019年進行。在2017年,大地營分兩次進行,分別是中學生的兩日一夜營與公眾三日兩夜營。中學生的兩日一夜又分成三組,分別到大嶼山南山、西貢西灣和西貢白臘;

大嶼山南山(2017年11月4-5日)

參與學校:民生書院、寶安商會王少清中學

參與藝術家:吳家俊、張才生

創作內容:這組以聲音和現成物為題,張才生帶領學生繪畫聲音地圖;吳家俊與學生在實地尋找樹枝與垃圾創作 。

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:大嶼山南山 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:大嶼山南山 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:大嶼山南山 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:大嶼山南山 |

西貢西灣(2017年11月11-12日)

參與學校:高雷中學

參與藝術家:黃思珩、翁志偉

創作內容:兩位藝術家分別以沙與樹枝作畫、以竹、樹葉與石頭設計捕夢網,與學生在沙灘上就地創作。

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢西灣 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢西灣 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢西灣 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢西灣 |

西貢白臘(2017年11月18-19日)

參與學校:藍田聖保祿中學、東華三院李潤田紀念中學

參與藝術家:黎慧儀、袁堅樑(丸仔)

創作內容:黎慧儀與學生在沙灘上發現麻繩,並邀請學生以石頭和麻繩於沙上拖行,觀察其軌跡的微小變化;丸仔帶領學生用身體的聽覺、觸覺與嗅覺去去探索自然。

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢白臘 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢白臘 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢白臘 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢白臘 |

而公眾組到大嶼山籮箕灣和西貢浪茄灣參與大地營:

大嶼山籮箕灣(2017年12月27-29日)

藝術家區家耀和何遠良把中學組的創作經驗歸納成聲音、現成物、自然變化、身體等元素,分別帶領公眾人士以身體的平衡和運動在沙上繪畫又就地收集到泥土,又以燒烤爐的火製作陶泥等等。

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:大嶼山籮箕灣 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:大嶼山籮箕灣 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:大嶼山籮箕灣 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:大嶼山籮箕灣 |

西貢浪茄灣(2017年11月4-5日)

藝術家梁志剛與參與者以薄紙、漿糊、棉或麻線轆、天然顏料、 現場檢拾的竹枝和樹枝作骨架自製風箏。藝術家謝振聲帶領參與者進行聆聽練習,並繪畫浪茄灣的聖嬰地圖。

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢浪茄灣 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢浪茄灣 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢浪茄灣 |

|

|

2017《源野呼吸大地藝術營》:西貢浪茄灣 |

|

2019年《源野呼吸大地藝術營》影片 |

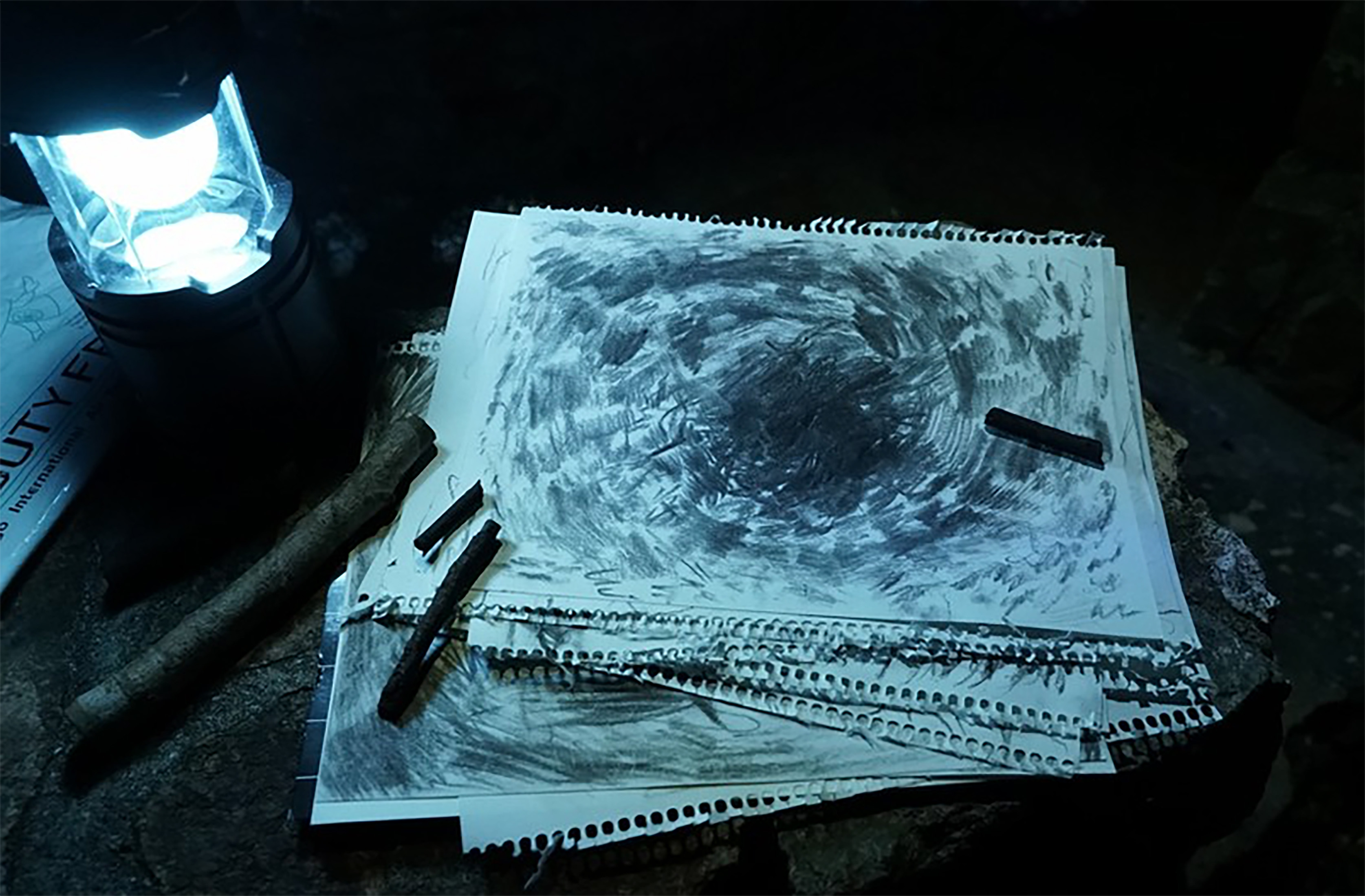

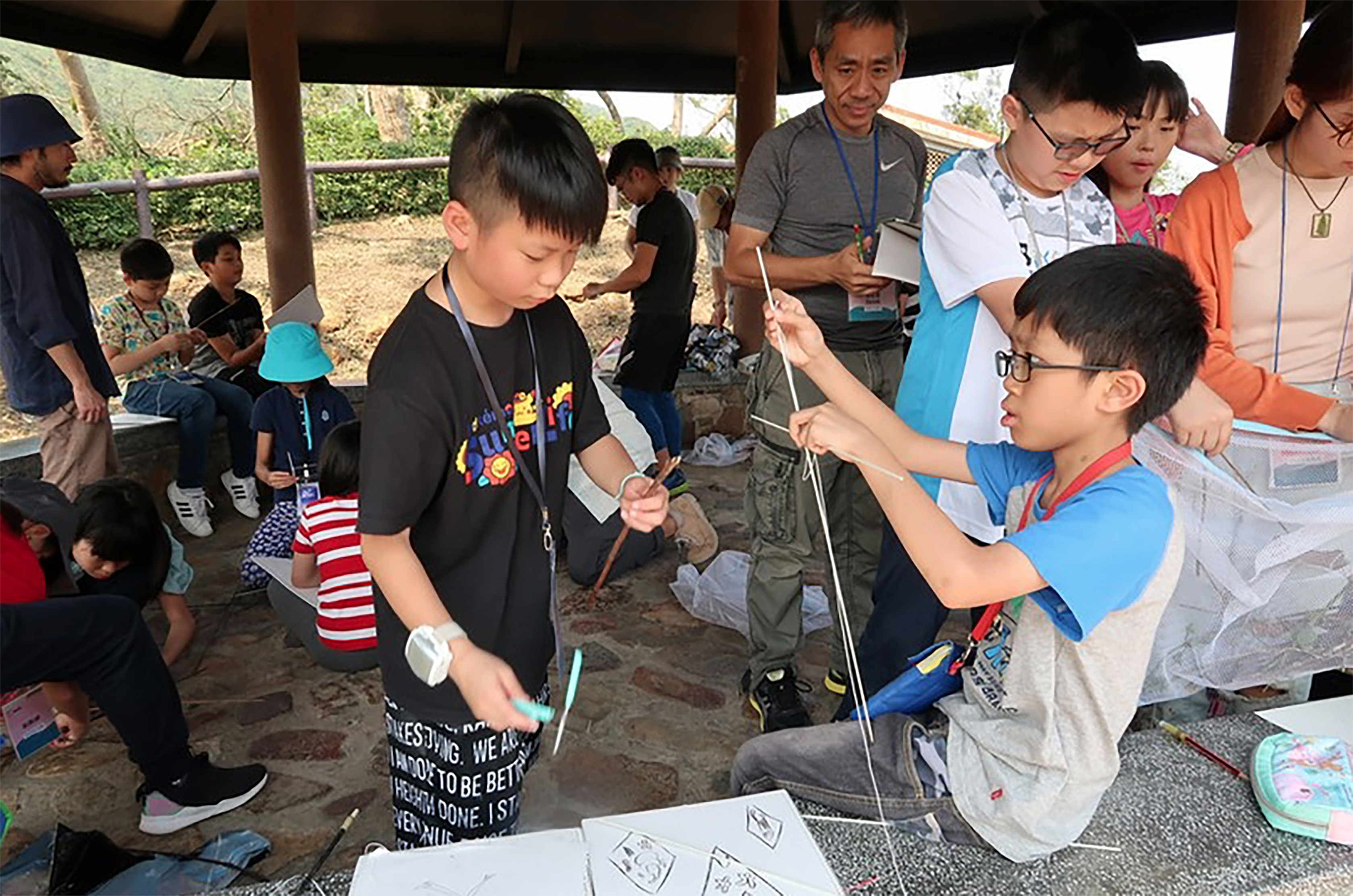

2019年度的《源野呼吸大地藝術營》以一日營的形式進行,參與的藝術家包括詹志豪、許俊傑(梨木製陶所)、李穎儀(梨木製陶所)、何遠良、關朗曦、冼朗兒、楊曉棠與翁志偉。跟上次不同的是,這一次她們更邀請了小學生參與,譬如帶小學生到城門水塘以炭筆風景寫生、到西貢大坳門自製風箏等等。這一年的一日營汲取了之前的經驗,總結之前在野外進行藝術創作的經驗,把以生態出發的藝術創作更有系統的與小朋友分享。

|

|

2019年度的《源野呼吸大地藝術營》 |

|

|

2019年度的《源野呼吸大地藝術營》 |

|

|

2019年度的《源野呼吸大地藝術營》 |

|

|

2019年度的《源野呼吸大地藝術營》 |

自2013年開始,藝術到家開始構思一系列跟「源野」有關的藝術活動。以上紀錄的《源野呼吸大地藝術營》通過帶領學生與公眾進入野外空間進行實地創作,而同一系列的源野藝術節則通過藝術節作為形式,邀請大眾走近香港不同的野外空間體驗自然。正如藝術到家寫:「要記得,我們生來就屬於自然,若我們願意看見沿途風景,感受到陽光,風,溫度,一花一草的生命,那麼,不必出走荒野,我們也能好好源野生活。」[2]

|

|

2016年《源野生活節》,《送海祭》環境舞踏演出 - 莫穎詩@形藝祭 |

|

|

2016年《源野生活節》,《今日睇真D 集體創作》 - 張震揚 |

2016年,藝術到家舉辦了第一次《源野生活節》,並於1月23日啟德跑道公園進行(原定為期兩天,但24日的活動因天雨而取消)。雖然如此,但我們從整個生活節的結構可以看到藝術到家的野心和動員力。生活節分五大部分,分別是「源野藝術」,參與藝術家包括黃國才、張震揚、莫穎詩、郭嘉源、張才生和黃福權;「草地傾計」,團隊邀請了資深綠色達人周兆祥博士與公眾分享;「工作坊」,參與的藝術單位包括Mishtar、柯帕瑪瑪療癒圈、自然脈絡、慢行團與史嘉恩;「就地音樂」,演出音樂單位有 Edmund Leung(Handpan)、大點鼓(全女子日本太鼓樂團)等,以及;「全天候」,包括市集與野餐,吸引大眾參與。

到了2018年,藝術到家帶著兩年前的經驗並邀請香港觀鳥會首度合作,配合其一年一度的《新界魚塘節》,舉辦《魚塘源野藝術節》。《魚塘源野藝術節》於元朗大生圍進行,為期兩天(2018年1月20-21)。整個藝術節共分兩大部分:魚塘源野藝術展覽和魚塘源野教室,秉承藝術到家兼顧藝術創作於與教育大眾的理念。

魚塘源野藝術展覽

參與這部分的藝術家包括張志平、黎慧儀、Ankie Au Yeung、勞麗麗、MUDwork和史嘉茵。藝術家們以駐場的方式就元朗大生圍的生態進行創作,譬如勞麗麗就塘魚創作短片《焉知》、黎慧儀受大生圍的雀鳥所啟發,創作《泥鳴》、MUDwork通過「鳥本設計」的思維就魚鳥共生這概念設計了《水鳥》。

|

|

2018年《魚塘源野藝術節》: 黎慧儀作品《泥鳴》 |

|

|

2018年《魚塘源野藝術節》: 勞麗麗與戶外播放作品《焉知》 |

|

|

2018年《魚塘源野藝術節》: MUDwork作品《水鳥》 |

魚塘源野教室

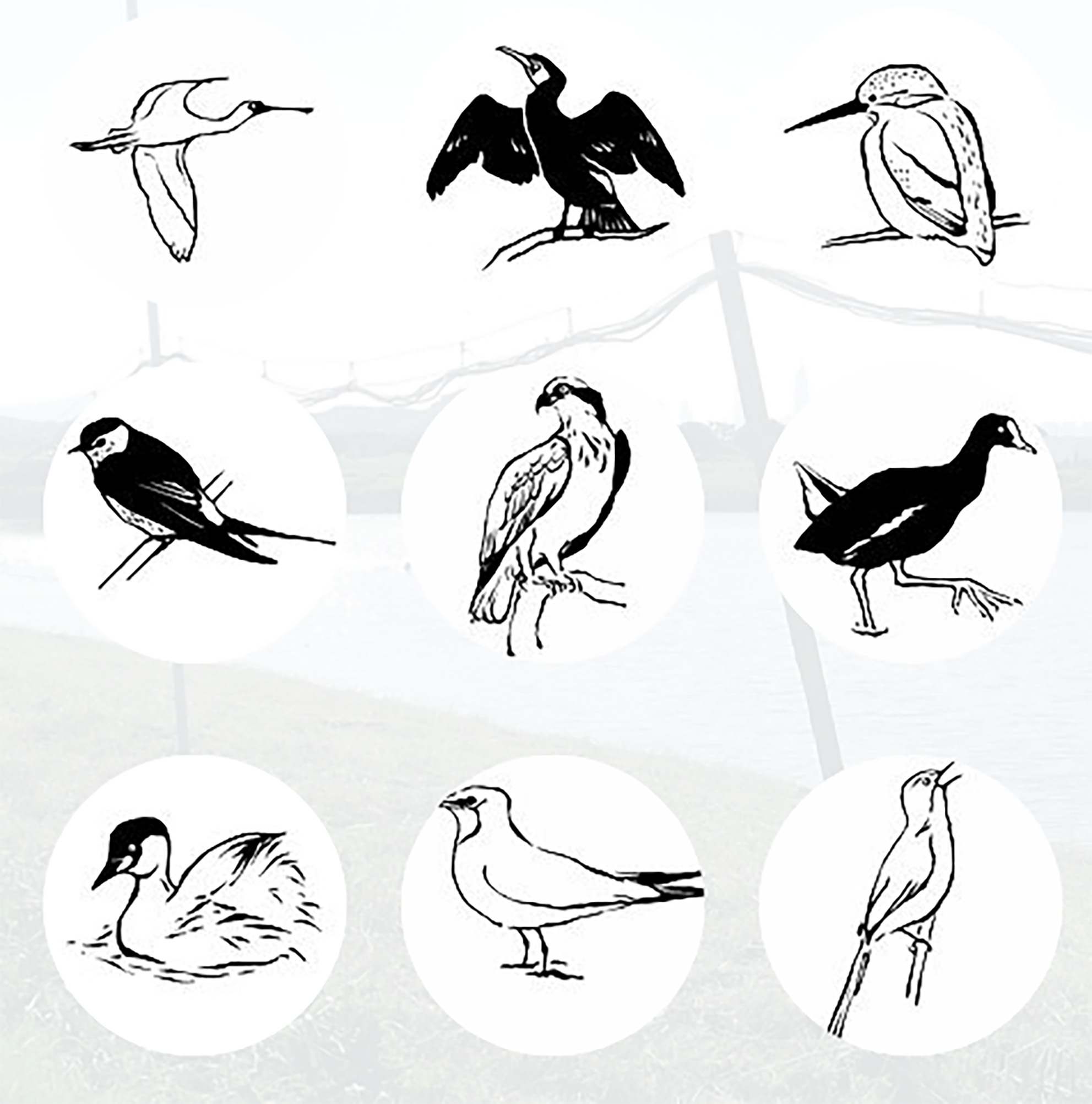

這部分以參與和教育為主,除了由藝術家帶領的導賞團以外,還包括Soundpocket負責的聲音工作坊、莫穎詩帶領的形體工作坊等等。這次與香港觀鳥會的合作也啟發了藝術到家的團隊,因應大生圍的生態專業知識而度身訂造不同的工作坊,譬如是就其濕地特質,后海灣一帶魚塘每年可吸引超過300多種雀鳥到訪這特性而設計了「羽毛筆製作及寫生工作坊」、就魚塘漸漸被填平用作其他用途這客觀事實而設計了「瓦礫擺設製作工作坊」。觀鳥愛好者柯嘉敏更在藝術節期間為大生圍出現的鳥製作印章,邀請公眾一邊遊走大生圍,一邊把注意力放在隨時出現的不同候鳥。

|

|

2018年《魚塘源野藝術節》: 成人與小朋友在享受藝術節的不同活動 |

|

|

2018年《魚塘源野藝術節》: 成人與小朋友在享受藝術節的不同活動 |

|

|

2018年《魚塘源野藝術節》: 柯嘉敏作品《魚塘飛羽》 |

參考

藝術到家網站:http://www.arttogether.org

© 除了特別註明外,所有照片版權均屬藝術到家所擁有